80后女博士混入外卖骑手团8年,逼得平台改算法

每天一条独家原创视频

中国每天会产生超一亿外卖订单,

这意味着会有一亿多次外卖骑手配送,

依托平台算法的零工经济正改变着我们的生活。

2020年《外卖骑手,困在系统里》一文,

引起社会轰动,倒逼平台算法改革,

其中援引三篇学术研究,

来自80后中国社科院学者孙萍,

外卖骑手研究,也从边缘议题成为“显学”。

2021年,“美团”向全社会

公布骑手配送时间算法,接受公众监督,

算法伦理与平台劳动者权益问题进入公众视野。

孙萍在参加学术会议

孙萍是港中大博士,

一个“e值99.9%”的青年学者。

过去8年间,

她和调研团队走访中国19个省份,

也深入县域,采访了三百多位外卖骑手,

最终将她的田野调查出版成《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》一书。

8月,一条在北京社科院大学和她聊了聊。

自述:孙 萍

编辑:陈 沁

孙萍在北京街头做田野调查

我2017年开始做外卖骑手研究,那一年我刚刚入职社科院,赶上了外卖发展蓬勃的时期。有一段时间补贴大战,花10块钱就能买一个肯德基全家桶,骑手送一单比如10块钱,平台再补贴10块钱,一单可能能挣20块钱,也出现了很多媒体所说的外卖小哥收入过万的情况。

看到街上来来往往奔跑的骑手,每个人边跑单边拿着手机,也是一种技术化的劳动,我就觉得骑手是一个很值得研究的议题。

在道路上和出租车竞速的外卖骑手(摄影:譜訴)

做田野调查,一开始挺难融入的。最初在我们学校旁边的一家粥店,到了饭点我就去蹲点,粥店老板发现我总是在那儿抓骑手,但不在那吃饭,就把我赶出来了,后来我就意识到我应该在那儿吃饭,再去门口和骑手聊天。

跑外卖的人五花八门,70%是农民工群体,和他们聊天不能太过正式。有一次我们的学生去跟一个师傅聊天,开场白是:“我是来自中国社科院的学生,想对您进行一个访谈。”师傅吓得从椅子上掉在了地上,迅速跑掉了。

后来我们转变策略,先上去跟骑手搭讪一下,比如问问他今天跑了多少单,距离感就会很快拉近。有一些骑手其实挺有倾诉欲,我们的友谊会持续很久。

孙萍和她的骑手朋友强哥

我们采访了有三四百位外卖骑手,有农民工、创业失败的老板、负债的个体工商户等等,境遇各不相同。还有大学生和白领,前者主要是做暑期工,后者则是想通过跑外卖体验生活。

我们去调研骑手,问他们,“你为什么跑外卖?”给我的反馈都是,“我想先过渡一下。”

这是当下普遍的零工劳动者的状态,他们想在快速的流转和不确定当中,寻找一个缓冲地带,跑外卖并不是他们终极追求的目标。

我在书里提出的“过渡劳动”,第一层意思指的就是这种临时性、周转性。第二层意思,和骑手的人群有关。他们多数来自于工厂、建筑工地,一旦加入外卖之后,很难回到工厂拧螺丝,或者回到工地搬砖。这些工作都过于严苛,不像外卖这么“自由”。

第三层意思,即使离开外卖平台,还会跳到其他数字化平台,比如从美团跳到饿了么,再跳到闪送。不停的过渡中,逐渐就变成一个持续性的、永久的过渡状态。

外卖劳动的用工类别

从2017年做问卷到现在,我们发现骑手平均的劳动时长变得越来越长。一开始跑外卖更多是一种兼职化的劳动,现在越来越全职化。

经济下行,大家找工作都很难。越来越多人加入外卖行业,僧多粥少,比如一个地区每天出单量是5000单,原本有200个骑手,现在增加到300个,人均拿到订单变少,我一天希望能挣够200块钱,现在发现跑了8小时只挣了150块钱,骑手就会主动延长自己的工作时间,粘在平台上的时间越来越长。

大城市月入过万的骑手依然还是有的,但是收入总体是呈递减趋势。相比之下,小县城的骑手还挺幸福的,平均工资可能在4000~5000块钱,比餐厅3000的平均工资要高,也更加安稳,又可以见到家人孩子。

街道上随处可见的外卖骑手

跑外卖是一份手停口停的工作,来大城市打工的骑手,普遍焦虑感还是很强的,要赚取最大化的利益,就会存在比较严重的自我剥削。

我在书里面提到了盖伊·斯坦丁(Guy Standing)的“朝不保夕者”,也就是欧美社会的不稳定阶层,但是在欧美工业化时代和社会福利保障制度背景下的研究。

中国的情况有所不同,我们的社会,早在秦汉就开始存在零工经济。我看过一篇论文研究,新中国成立之后,在最鼎盛的时期,有稳定保障的工人阶级占总人口也只有40%不到。半工半农的人群,随着机械化生产,逐渐转变成农民工群体。

当下中国为什么会出现大量互联网民工?其实它是由传统的农民工转型过来的,有一个人口和社会基础在。

现在我们已经有2亿的互联网灵活就业人口了,到2035年可能会有4~5亿。那也就意味着,未来,每3~4个人就有1个人在打零工。

电影《逆行人生》中的女骑手

疫情后,就业压力增大,女骑手的比例有所增加。

跑外卖其实是一项特别凸显男性气质的劳动,在高峰时段,你的奔跑能力、驾驶速度、抗压能力,还要提重物,女性在生理上是不占优势的,所以我特别钦佩那些能够在大城市勇敢地戴上头盔,骑上电动车穿梭在街头的女性。

女性跑外卖的原因,有些和男性相近,比如还债,生计的压力。

我们调研和采访的女骑手里,有1/3来到大城市是因为丈夫也在同一个城市打工,比如外卖夫妻档,他们的目标是“快速攒钱”,用来赡养老人、给娃娃交学费、盖房子、还债等等。

摄影:徐翔

跑外卖也在冲击着中国传统的家长制,如果两口子都在大城市跑外卖,租的房子可能不足10平米,在这个空间,一是睡觉,二是给手机充电,剩下所有的时间都在外面跑单,不需要洗衣服、扫地、做饭,连厨房都没有,原本在老家繁重的家务劳动消失了,不再是男主外女主内的传统形式。

还有3成是因为离异、家庭变故、破产等原因不得不出来跑外卖。我印象比较深的是阿岚的故事。

我们当时见到她还是疫情,她的微信头像是一个盘着精美发饰的女生侧颜,我问她这个照片是谁?她说是来约她做发型的一个新娘子,她觉得特别好看,就用来做了头像。

我们拍摄时遇到的女骑手

从2016年开始跑外卖,陆陆续续从事了8年外卖行业

阿岚原来是一名理发师,也是一家理发店的老板娘。有一天她去医院看病,刷卡付钱的时候,工作人员告诉她卡里余额不够,她不相信,就又换了一张卡,还是余额不够,她跑去银行,接下来发生的一幕让她瘫在银行的柜台前。银行给她打了四五百页流水,少则两三百多则两三千,原来她老公在过去半年染上严重的网瘾,把她攒的170万全部输光了,还欠了几十万的外债。

她把理发店卖了,也一度想要跟她老公离婚,经过几个月的思考,她觉得和老公还是有感情,就放弃了这个想法,和她老公一起跑外卖。

对阿岚来说,过去她是一个理发店的老板娘,跑外卖是一个比较伤自尊的事情,我们之前见她每次眼圈都是红的,她花了很长时间来接受生活的变故。她跑外卖也很要面子,会跑到离她家10公里远的美食街,她说,“这样我不会碰到熟人”。

对很多女骑手来说,走上街头本身就需要巨大的勇气。传统的家庭环境里,女性是作为一个稳定统筹的角色,比如早上起来先做饭,给娃穿衣服,送娃去学校……但外卖是特别零散、随时准备出发的工作,有单就去接,没有单可能就需要等着,必须去适应这种不稳定感和流动性,还要兼顾母职。

零工经济这些年有一个显著的市场下沉,原本被困在家中的妈妈群体,也开始频繁进出于电商、直播、快递、外卖等行业。

县城的女骑手跑外卖,是作为一个零工性的补贴家用的形式,就比较辛苦了。比如她五六点钟开始上早班,趁着跑单间隙去送一下孩子,下午四点半下班,因为要去接孩子,晚上就不跑单了,还有很多母职和家务要应付。

在外卖领域,性别规范和“男性审视”也依然存在。比如街头的男性骑手很容易形成社群,发起转单、抢单的活动,一起打游戏、聊天。女性会比较孤独,一般就默默地在一旁刷手机。

但是在男性气质如此强烈的行当,在外卖行业活下来的女骑手,也都是有两把刷子。还有一些是从性格取胜,比如她跟顾客交流的时候更加有礼貌,更加耐心,能有策略地处理遇到的问题。

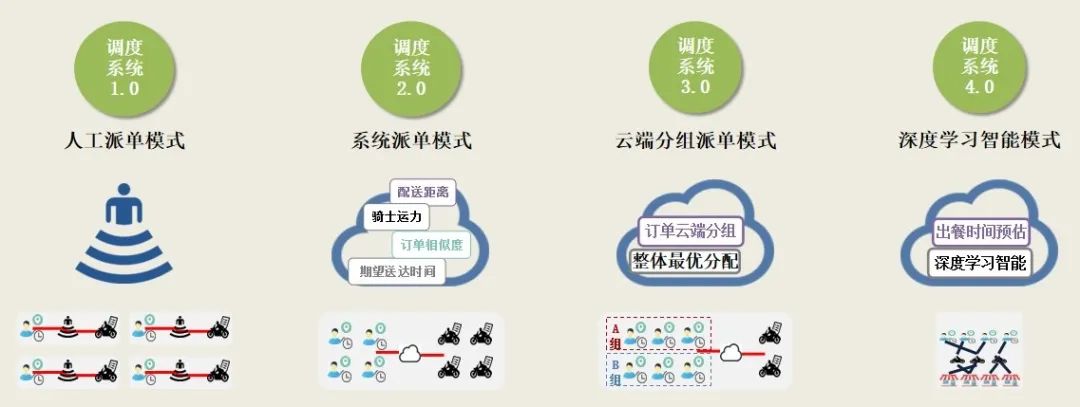

外卖平台智能派单系统的演进模式

中国每天可以产生超过一个亿的外卖订单,我们需要很多外卖骑手去对接这一个亿的需求。拉长到中国的地图当中,你会发现,能做到这件事真是特别伟大,算法技术非常精准地连接了每一个顾客和骑手,让每一顿餐都送到了顾客手中。

与此同时,骑手、网约车和家政工的劳动,越来越依赖手机本身,出现了所谓“困在系统”里的问题。

我经常举的一个例子,每一单有一个小时去送,为了避免被惩罚,90%的骑手都会在55分钟之内送达,算法是很聪明的,它收集所有的骑手反馈之后,会觉得这多出来的5分钟没用,就会把这5分钟砍掉。砍到55分钟的时候,骑手会50分钟送达,沿着这样的逻辑,时间被越砍越短,骑手就不得不越跑越快,出现非常多的危险。

骑手们五花八门的有趣装饰

在有限的条件下表达自己的个性图源网络

算法也会对他们实行各种各样游戏化的管理,如果把城市看作一个游戏场,骑手其实很像《饥饿游戏》里边的闯关者,他们的目标是以最快的速度拿到餐,克服各种各样空间与交通上的障碍,最后把餐送到顾客手里边去。

骑手还有一种很有趣的“打怪升级”的参与感。刚开始跑单,你是一个白银骑士,后边你可以变成黄金、白金、钻石,最厉害的是神骑士。不一样的等级,对应的送单单价和奖励金是不一样的。

在这种游戏化的管理机制下,跑单变成一种上瘾性的劳动,骑手会给自己定KPI。我观察到有个微信外卖群的名字叫做“200回家,300吃饭”,意思就是如果我们今天跑单过了200,我们就可以回家了。跑过了300,哥们就坐一起搓一顿。

不仅仅是骑手,当下我们每一个人可能都是困在系统里的打工人。对于骑手、网约车司机或者家政工,是通过个体流动性和具身性的劳动,让算法去收取他们的个人信息,更准确地去预测或者分类。

而我们每天与算法接触,其实是不停地为算法充当“人肉电池”来供养它。

无论是刷抖音还是上网购物、打游戏,你个人的行为数据也都会被后台的算法不断地收取,进而形成基于你个人的使用画像。

在这个过程当中,算法变得越来越了解你,它在日常生活中就有可能完全代理你来做决定,想想其实挺可怕的。

未来,零工的含义可以变得非常多元,除了网约车、快递、外卖、家政工,各种各样的斜杠青年、数字游民,可能还会有越来越多的人选择做自由职业者。大家都不得不去接受这样一种过渡性,“过渡劳动”的文化正刻在我们的DNA中。

我们持续跟踪的一些骑手,比如我们问他什么时候开始工作,他突然意识到说,“天啊,我已经跑外卖跑了五六年了。”很少有人表现出来特别的沮丧或者无奈,没有人觉得自己好像一事无成。

这可能和骑手的社会背景有关系,他们多数来自农村,相较于其他工作,跑外卖的性价比其实还是高一些,也相对自由。

骑手“拐哥”拄着拐仗跑单

在抖音上有一个闪送骑手“拐哥”,也是我的好朋友。他当年出名是因为他骑摩托车去送外卖的时候脚受伤了,医生给他打了石膏,要他在家休息。但是跑外卖是“手停口停”,家里还有老婆孩子靠他养活,所以他决定拄着拐去送外卖。

他的人生经历非常丰富,从三年级辍学之后,干过各种各样的活,差不多有将近20个工种。他对跑外卖有着非常多深刻的反思,我们一起做过很多事情,比如一起救助被车撞的流浪狗,给其他工友捐款,去看望遭遇交通事故的工友。我还带过纪录片团队走进他家庭内部的生活,他一直都比较支持我。

骑手冯师傅给孙萍写的推荐语

我出这本书,他是一个一个字念过至少两遍,给我提了很多专业编辑都提不出来的问题,比如书里有一段写从天安门到燕郊的一个站点之间的距离,我说可能有20多公里,他说根据我的常识绝对不止20公里,不信你查一下,结果真的有30公里。

跑外卖的后期,他也帮助了非常多骑手,一起抵抗零工劳动所形成的不安定感和不确定感。

后来我就邀请他给我写一个推荐语,原封不动地印在书的背面。在我看来,我采访和结交的骑手朋友们知道我在干什么,远远比学界和业界的认可更重要。

我所在的北京地区有非常多精英式的大学,当所有人都向前看,社会流动都朝上的时候,底下的大部分人其实是被忽视的。有一大批的同学,愿意加入到我的课题组来调研,他们依然保留着对于社会底层人群的关爱和关照。

我不想讲一个高高在上的理论,只是希望这样一群劳动人民最真实的景象,能让更多的人看到。骑手的故事,其实展现的是千千万万劳动者流转的人生故事。我们的学术记录现实,最终也还是要回馈现实。