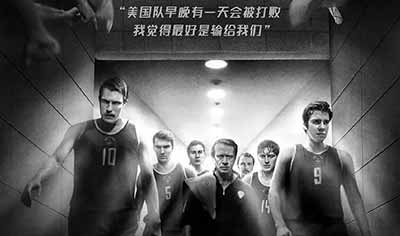

郭松民 |《 绝杀慕尼黑》:俄罗斯为什么自黑?

“苏联的故事不能用苏联的逻辑来讲,而只能用美国和西方的逻辑来讲。”

01

—

记得去年看印度电影《摔跤吧,爸爸》,在最后决战的时刻,“爸爸”被爱嫉妒的教练设了一个圈套反锁在器材库房里,不能亲眼目睹女儿的比赛,正在他焦灼万状的时候,突然,他听到了印度国歌,一下子就明白女儿取得了胜利。

他激动得流下了眼泪,这是女儿的胜利,也是他这位父亲兼教练的胜利,当然更是印度的胜利。

这一刻,个人的光荣与梦想、父女亲情、爱国热忱等都水乳交融地融合到了一起。难怪很多观众会热泪盈眶。

俄罗斯影片《绝杀慕尼黑》也是一部体育题材的电影,并且最后决战的场合是1972年慕尼黑奥运会,苏联篮球队击败了保持36年全胜纪录的美国队,对任何国家来说,这都是一个极其辉煌的胜利!

但是,观众没有看到带有红星和镰刀锤子图案的苏联国旗冉冉升起,也没有听到诞生在苏德战争中的《苏联颂》那令人荡气回肠的旋律,只看到在更衣室,领队交给队长一叠薄薄的信封,要他分发给球员,那是他们的奖金。

很明显,导演不想让观众产生任何误解——胜利的荣耀只属于球队,不属于苏联。

02

—

苏联篮球队在慕尼黑取得的胜利,是在冷战时代取得的,但现在冷战已经结束,做为冷战失败者,苏联已不复存在,因此,苏联的故事就不能用苏联的逻辑来讲,而只能用冷战胜利者即美国和西方的逻辑来讲——这就是我们看到的《绝杀慕尼黑》。

在《绝杀慕尼黑》中,我们看到,苏联为发展体育事业所建立起来的一切,自始自终都是一个干扰性、破坏性的存在,教练和球员需要克服这种干扰才能取得胜利。

苏联篮球协会,对战胜美国队毫无信心,主教练加兰任也一直不被信任。他妻子的出国手续被层层阻碍,在最后一刻被拒绝;

篮球队的队医,是克格勃的秘密线人,在他的药箱里藏着窃听器;

队员们得胜回国,迎接他们的不是鲜花和掌声,而是海关人员的翻箱倒柜,深恐他们带回什么违禁品。一个队员为母亲带回一点毛线,也受到反复盘查。

诸如此类的细节还有很多。

总之,“苏联”给观众留下的印象是一个贫困的、封闭的、落后的、官僚主义的、到处都是窃听器的国家。苏联是一个“邪恶帝国”,苏维埃制度是一架冷酷无情的机器——这正是冷战对手,美国和西方给苏联设计的标准画像。

03

—

在影片中,教练和运动员作为“苏联人”的自豪感是完全不存在的,为国争光的动机也是完全不存在的,他们在赛场上奋力拼搏主要是出于一些个人原因:或者是为了结婚,或者是赚钱给儿子到国外治病,等等。

毋庸讳言,苏联,当然存在面积不小的违反社会主义原则的阴暗面,这是中国当年提出“反修防修”,与苏共展开十年论战的一个重要原因,也是苏联最终解体的一个重要原因。

但是,苏联毕竟是列宁、斯大林创建的世界上第一个社会主义国家,曾经取得过无与伦比的成就,第二次世界大战后,长期是和美国并驾齐驱的超级大国。70年代,正是苏联渐趋鼎盛的时候,怎么可能如影片中描绘的那样一团漆黑?

作为一个社会主义国家,苏联“天然地”重视教育、体育、医疗等事业的发展,许多方面令美国瞠乎其后。

比如,隐形眼镜是影片中一个非常重要的“梗”。球员扎尔400度近视,靠教练悄悄送给他一副当时苏联还不能生产的隐形眼镜才得以继续留在国家队。

但实际情况又是怎样的呢?苏联早在1927年就开始生产隐形眼镜了,在慕尼黑决战的时候,扎尔根本就没有戴隐形眼镜,因为他那时近视的程度只有250度,他是在1973年以后才开始尝试使用隐形眼镜。

再比如,在影片中,主教练加兰任的儿子是脑瘫,加兰任一定要战胜美国队的动机就是为了获得奖金,以便有能力带儿子到奥地利做手术。最后,队员们把自己的奖金凑在一起才满足了教练的要求。

这又是胡扯。当年苏联医学在治疗脑瘫儿童的技术方面,处于世界领先的地位,苏联向自己的人民提供的医疗保障,也是非常全面的。真实的主教练从来没有想过要借参加国际比赛之际带儿子到国外做手术。

打个不太恰当的比方,说苏联国家队的主教练要带儿子到奥地利去做手术,简直就像一个北京市民生了病不在北京治疗,反而要跑到西部某贫困县的县医院去治疗一样,是完全无法理解的行为。

04

—

在《绝杀慕尼黑》中,苏联队之所以最后战胜美国队,关键的一招在于“学习美国篮球的打法”和到美国去巡回比赛,似乎美国是苏联的体育启蒙者,这又是一种蓄意的误导。

作为头号对手,苏联队无疑会研究、学习美国的战术,但苏联在其存在的大部分时间里,都是世界上数一数二的体育强国,这主要是依靠社会主义制度的优越性,并不是靠学步美国。

十月革命胜利之后,体育被定义为全面和谐地发展人的个性、完善人格、强健身体的一种手段,同时也是人民文化生活中一个不可缺少的部分。

1917年,根据列宁的提议,苏联建立了以卢那察尔斯基领导的国家教育委员会,其主要任务之一就是在学校中开展体育教育,从普及开始,使每一个苏联人都有可能参加体育运动。

1931年全苏中央执行委员会通过了一级劳卫制,之后是二级劳卫制,达到这些体育标准的人将获得证章。30年代的苏联人对体育运动的热情空前高涨,苏联元帅罗科索夫斯基在他的回忆录中写道:“我常常回忆起美好的30年代,那时几百万人下班之后都走上运动场去通过劳卫制标准……一个小小的徽章成为勇敢和荣誉的象征。”

在发展群众性体育事业的同时,苏联确定了赶超世界体育强国的目标。当时的口号是“通往奥林匹克奖章的艰难而曲折的道路始于小小的劳卫制徽章”。30年代末,全苏共有6.2万个体育集体,500万体育工作者,通过一级劳卫制标准的人达到600万,通过二级标准的超过10万。

30年代苏联体育事业轰轰烈烈的发展,人民健康状况的提高为40年代战胜纳粹德国创造了条件。

希特勒的入侵给苏联造成巨大伤害。战后西方专家断言,苏联用50年也无法治好战争创伤。

但出乎他们意料的是,苏联的体育运动事业以惊人的速度得到恢复。从1946年到1952年共有1700万苏联公民获得了劳卫制证章,到1960年全苏计有2800万体育工作者和运动员,从1949年到1958年苏联运动员共创造了3594项苏联纪录,666项世界纪录。

战后苏联队共参加了11届奥运会,9次获得冠军,2次获得亚军。苏联队从1956年开始参加冬奥会,到1996年挪威利乐哈默尔冬奥会共11届,获8次冠军,3次亚军。除此之外,在世界锦标赛、欧洲锦标赛上苏联运动员都有骄人的战绩,这是在任何国家的体育运动史上都没有的记录。

05

—

往事如烟,随风而逝,苏联已经远去,她曾经取得的辉煌成就也被蒙上厚厚的尘埃。

苏联为什么会最终解体,这是另外一个话题,这里无法展开。但因为苏联解体就否定她的一切,这当然不是对历史的尊重,而是政治的需要。

这种政治需要就是,在资本主义已经遇到重重危机的今天,仍然要警惕地排除重归社会主义“复辟”的任何可能性!

《绝杀慕尼黑》是一部扣人心弦的电影。但我们观影时应该记住:这是用冷战胜利者的逻辑讲述的故事。

我们还应该知道的是,这个逻辑也经常在中国电影中被用来讲述中国故事。