郭松民:“李伪军”为何变成了“我军”?

01

今天看到这样一则消息:

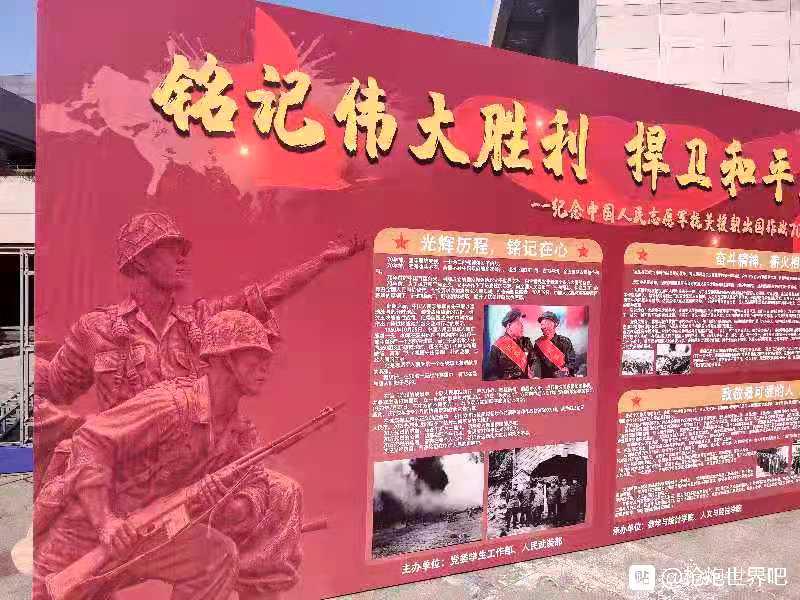

某高校的纪念抗美援朝70周年活动展板,背景士兵的形象,不是中国人民志愿军,也不是与志愿军并肩作战的朝鲜人民军,而是两者的死对头,南朝鲜的“李伪军”!

这一形象的来源是首尔战争纪念馆前的韩国“国军”雕塑。

这个错误不能说很大,但性质却极严重。

我的感觉,有点像玻璃碎片在手指上划出的伤口,是一种尖利的疼痛,并不断地渗出鲜血。

如何来看呢?

第一,这个错误是对志愿军老战士感情的巨大伤害,也是对所有有着基本爱国情怀中国人的巨大伤害。

试想,如果一位志愿军老战士来到这块展板前,看到当年被打得丢盔卸甲的“李伪军”如此耀武扬威,甚至伪军士兵的枪口还正指向两位老战士(见第一张图片),他会产生怎样的感受?

第二,纪念活动的意义由此被完全消解了。无论主办方事后如何申辩,参观者所能感受到只是主办方根本就没有严肃地对待这件事,更谈不上有丝毫的庄重态度。

没有真实虔敬的纪念活动,还不如不搞。这样马马虎虎,甚至心怀恶意的展板,又如何能够感动大学生呢?

02

误把伪军当我军,这不是一个偶然的失误。

相对于志愿军朴实无华的军装,李伪军的军装似乎更“与国际接轨”、更“威武”,也更“美”。

如果我们将这件事放到了一个更大的文化背景上看,就能够清晰地看到一个由审美权的变化所导致的情感、立场乾坤大挪移的轨迹。

审美,是人类理解世界的一种特殊路径和形式。如果一个客体被认为是“美”的,那么,人们通常就会对其产生积极、正面的情感和评价。

对一个被认为是“美”的客体做出负面评价,并始终保持警惕,只有很少一部分人能够做到。

03

八十年代以来,审美方面的一个巨大变化,就是凡是和中国革命有密切关系的一切,尤其是服装,都被界定为“土气”、“落后”,是不美的,而与之相对立的一切,才是美的。

当时,出了一大批反映“地下工作”的电影,如《蓝色档案》、《与魔鬼打交道的人》、《保密局的枪声》等等。

这些电影,“三观”之正,是今天的许多暗藏私货的谍战剧所难以望其项背对,但这些影片客观上产生了一个影响深远的后果,就是用“旗袍美女、西装、美式军装、灯红酒绿的上海滩”等重新装饰了“吃人的旧社会”,行至今日,“民国范儿”已经大行其道,“梦回民国”喧嚣一时,甚至公然在大银幕上用青天白日旗挑战五星红旗的正当性……

抗美援朝电影已经在大银幕和电视荧屏上断档多年了,年轻大学生可能还真不知道志愿军的军装是什么样的。

由于解放军/志愿军的军装被界定为“土气”,所以导演们都尽量避免其出现。在2007上映的《集结号》中,解放军基本都是穿着“国军”军装出现的,待到谷子地作为志愿军的一员到了朝鲜战场,他们又穿上了“李伪军”的军装。

为志愿军“换装”已经持续多年了,所以这所军工名校出现这样的错误是偶然的吗?一点也不偶然。

04

相比较而言,曾经的对立阵营却高度重视审美权的掌控。

还记得《太阳的后裔》曾经在中国所引发的骚动吗?志愿军的手下败将已经以极“酷”、极“帅”的姿态在90后、00后的视野中重返。

美国就更是这样了。

比如在影响了整整一代人的《巴顿将军》中,巴顿就像一个自恋的模特那样换了一套又一套不同款式的军装,在那部令冯小刚一举成名的贺岁片《甲方乙方》中,英达饰演的“巴顿迷”就折射了巴顿在中国的影响。

好莱坞电影中,也有美军特种部队化妆深入敌后的桥段。我注意到,当他们穿上敌军军装,比如德军军装时,通常都不好好穿,或者敞着领口,或者歪戴着帽子,其直接的意图就是避免避免把敌军表现得很威风。

反倒是一些前社会主义国家,不太注意这一点。

前南斯拉夫的《桥》、《瓦尔特保卫萨拉热窝》,前苏联的《春天的十七个瞬间》,前罗马尼亚的《橡树,十万火急》中,都出现相当“有魅力”的纳粹党卫军的形象,并非偶然的是,这些国家后来的剧变,首先也都是从文化和意识形态领域里开始的。

现在网上流行一句话:颜值即正义。这句话极其直截了当说明了这样一个事实:审美观和价值观之间有一条又短又直的快车道,审美观的变化会瞬间导致价值评判的变化。

05

1974年,电影《闪闪的红星》上映了。

现在有人吐槽说,影片中红军的军装太新,领章帽徽太鲜亮,并且当年也没有金属帽徽。

这样的批评当然是有道理的。

但是,如果想到身穿簇新的红军军装,十分神气的小冬子给整整一代少年留下了关于红军的美好印象以及终身不变的对红军军装的眷恋,你就会意识到,这样的“失实”是很值得的。

许多人忘记了一个基本原理:艺术源于生活,高于生活。

在确保符合建立在历史唯物主义基础上的本质真实的情况下,对革命者、正面人物进行适度美化,不仅是应该的,而且是必要的。

按照机械唯物论的观点,去还原每一个细节,不仅做不到,并且还会产生反效果。

所以,当前所应该警惕的倾向反而是在所谓“还原历史”的幌子下,把正面人物表现得邋里邋遢、流里流气,令人望而生厌,使观众从审美上的否定过渡到情感认同、政治认同上的否定,这才是危害最大的事。

【郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载微信公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】