子午:中国穷人做蛋糕的能力真的不行吗?

曾主持“世界银行佐利克报告”和“383方案”的那位著名经济学家近日又出来发话了:“‘杀富济贫’最后的结局只能是共同贫穷”。

要解决共同富裕的问题,有两点关键:一是要重视要素环节的重要性,尤其人力资本;二是提升中低收入群体的比重,实现中等收入群体倍增。……最重要的就是帮助那些低收入阶层,也即目前还低于中等收入群体标准之下的群体,提升自身人力资本,提升他们做大蛋糕的能力。“这部分人能力提升了,就能尽可能地增加他们就业的机会,让他们去做大蛋糕。同时,他们做蛋糕的能力增加了,最后分蛋糕的时候自然也就分得多。”

“蛋糕论”不知道是谁最先提出的,意思就是工人不能偷懒,要拼命做蛋糕,只有做大蛋糕才能分到蛋糕。

而这位“著名经济学家”显然比这个逻辑更进了一步,提出共富的关键是提升穷人“做大蛋糕的能力”,“他们做蛋糕的能力增加了,最后分蛋糕的时候自然也就分得多”。

“自然”一词听得笔者心里堵得慌,不得不出来掰扯一下其中的道理。

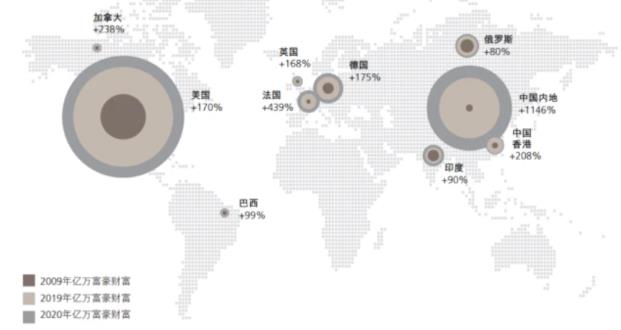

就在国人感慨“六亿人月入不足千元”的时候,瑞银和普华永道联合发布了《2020亿万富豪报告》。报告显示截至2020年7月中国亿万富豪人数达到415人,其中包括145名新上榜者,新增人数为全球最高。

看上面这个图,中国的亿万富豪财富增速绝对配得上指数式增长这个词。而大流行这两年,富豪财富积累的速度还在进一步加快:

“基尼系数”这个东西许久不公布了,据说不适合“国情”。不过我们还是能够从一些指标简单对比出来变化趋势,如“六亿人月入不足千元”,如“从2008到2018年的10年间居民存款增速从18%下滑到7%”,“从2010到2020年的10年间家庭负债率从20%增长到65.5%”。绝大多数劳动者富没富起来不好说,因为“富”是一个相对概念,但大多数劳动者都“负”起来了却是不争的事实。十年间,贫富差距是扩大了还是缩小了,这个问题不难思考。

那么,按照“著名经济学家”解决共富问题的逻辑,是不是因为“待富”的广大劳动者“做蛋糕”的能力变差了,从而导致分到的蛋糕份额变少了呢?

笔者认为,“做蛋糕”的能力应该区分“主观能力”和“客观能力”。所谓“客观能力”主要指的是生产条件和生产工具,随着科技和生产力的发展,“客观能力”只会越来越强;而“主观能力”包括劳动者个人的经验和知识水平等各个方面,经验这个东西是动态的、不好一概而论去纵向比较,知识水平却是有“硬件指标”可以比较的。第七次人口普查结果显示,2010-2020年十年间大学文化程度人口占比从11.6%提高到15.4%;而如果只统计就业人口,这个比例变化更大,从9.7%提高到了22%以上,研究生和本科生的比例增加幅度更大(见各年份统计年鉴)。

既然如此,是中国的劳动者变“懒”了吗?事实恰恰相反!

国家统计局公布的《全国时间利用调查公报》:“(2018年)比起十年前,男性和女性就业者的工作时长都增加了22%。”

当然,这还只是统计局的数据,考虑到很多劳动诉讼案例里,法院不认定“存在加班”的问题,中国劳动者实际的劳动时长增加得更多。

既然“待富”的中国劳动者“做蛋糕”的能力更强了,“做蛋糕”所花的时间更长了,为什么分到的蛋糕的份额反而变小了呢?“著名经济学家”能不能解释一下这个问题?

“蛋糕论”其实是一个极其弱智的问题,纯粹是资产阶级的大忽悠。“做蛋糕”就是劳动,这不需要资本家来“劝”。不管是在哪种生产资料所有制下,劳动者无时无刻不在“做蛋糕”。正如马克思所说,“任何一个民族,如果停止劳动,不用说一年,就是几个星期,也要灭亡,这是每一个小孩都知道的。”无非是私有制下,劳动并非人类特有的具有创造性的需要,而主要是为了挣工资、糊口被迫付出劳动。

所以,劳动者想要共同富裕的问题关键并不在于“蛋糕”做到多大,而是做出来的“蛋糕”怎么分。

不过,我们一提“分蛋糕”,“著名经济学家”就着急了,立刻扣上一个“杀富济贫”的帽子。

“杀”字听起来杀气腾腾,以至于今人听到“杀富济贫”四个字也觉得胆战心惊,不认为是什么好词。

成语词典里解释了这个词的出处:

冯德英《苦菜花》第二章:“远近闻名的神枪手于得海带领着他们,杀富济贫,替穷人做主。”

意思就是,“杀掉那些为富不仁的人,向穷人提供救济和帮助”,这明明就是一个行侠仗义的正义之举。当然,正儿八经的革命者不是这么干的。笔者翻阅了千年来流传下来的革命典故,并未见用这个词。

毛主席搞土地革命时的提法叫“打土豪,分田地”,除了真的杀掉了少数罪大恶极者,对地主和富农们都是给了出路的,何来“杀富”一说?准确的说法显然应该是“劫富济贫”。用《道德经》里的话就是“天之道,损有余而补不足”——天道昭昭,咋就能成了负面的词呢?

而且毛主席搞土地革命,“打土豪”不是重点,“分田地”才是重点。所以,“分蛋糕”本身也不是重点,重要的是得让“做蛋糕”的人自己支配“分蛋糕”的权力,那就是把生产资料的占有权还给生产者!这才是最重要的“要素”。

地主垄断了土地这个“要素”,在土地上付出劳动的是广大贫雇农,最后的结果是地主不劳而获,而广大贫雇农“劳而不获”,贫富差距自然也就越来越大了。这个道理马克思在剩余价值论里有更清晰的阐述,而开头提到的这个“著名经济学家”莫不是有什么更高明的理论,能够推翻剩余价值理论?

至于说“劫富济贫”最终导致“共同贫穷”的说法就更加荒谬了。上面说了,“劫富济贫”的重点是“分田地”,就是消灭地主对土地的私人垄断(私有制),让劳动者自己掌握掌握生产资料(公有制)。中国的人均粮食产量从“打土豪分田地”之前的不足200公斤,经过新中国短短30年就迅速提高到340公斤;那个没有“打土豪分田地”的印度到2014年人均粮食产量才达到192.7公斤。工业方面就更不用说了,解放前连铁钉、火柴都被称作“洋钉”、“洋火”,毛主席逝世的时候中国已经跻身世界六大工业强国。

那些污蔑公有制导致“共同贫穷”的人,反复举的例子就是18懒汉。这个例子的悖论恰恰在于,如果全国的农民都像18懒汉那样等着吃救济粮,谁来提供救济粮?人口总数和人均寿命翻一番的情况下,那么大幅度的人均粮食产量增长是怎么来的?大寨的社员只要不傻,都明白一个道理,大家一起共同努力在荒坡上修梯田、种粮食,就可以吃上饱饭;“三个和尚没水吃”的逻辑,只有傻x才会这么想,悲哀的是,恰恰还真有少数那样的傻x懒汉。

土地私有制下,周扒皮为了防止雇农磨洋工,就使出了“半夜鸡叫”的损招。生产资料私有制下,老板养着一大批最专业的HR当监工,甚至恨不能给雇工装上电子手环,用大数据监视雇工的一举一动;老板们一边搞996、715,一边还抱怨现在的工人太懒惰,宁愿开电商、送外卖都不愿进工厂,甚至还拿“两弹一星”精神来鼓励员工加班。问题是老板们不好好想一想,以前的国企老工人自愿加班,那是因为工厂是工人自己的;而今天的工厂是老板私人的,凭什么要额外无偿给你卖命?

事实摆在眼前,还能再被“著名经济学家”忽悠,那才是真傻X!

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】