欧洲金靴:高启强,自我奋斗与历史行程

1

《狂飙》中的高启强这个角色让人喜欢,表面原因很多,比如他虽是黑社会集团头目但从不亲手沾血杀人(这在观感上十分讨喜),比如他虽富甲一方却极尽痴情“一生只爱一个人”,比如他气质雍雅、谈吐纤细、一幅慈贾儒商做派……

不过这些都不是关键,观众为之共鸣,还是在于他的阶级晋升过程。

「如果勤劳真的可以致富,那么工人和农民应该是这个社会中最富有的人群」,然而事实显然并不是这样,这也是高启强可以“俘获人心”的深层缘由。

高启强并不是《征服》里的刘华强那般杀人不眨眼的带有街头恶棍气质的蛮夫,他在走出旧厂街之前,其骨子里是和普罗百姓一样深深遵守着等级森严的社会秩序。

国企工厂覆灭、市场经济野蛮人一统江湖、末代工人阶级家庭的贫苦出身,这些都让高启强深知世纪之交时代浪潮下的「社会纪律」其不可撼动性,身处最底层的他本意也并没有去挑战这种格局的意愿、胆量和心气,更不愿意去伤害任何人。

但是最终证明,不去刺杀这种纪律,不去成为一个破坏纪律的坏人,高启强非但不能“勤劳致富”,他甚至连在菜市场里勤劳工作的资格都保不住。

当土壤已经烂透,旁生枝节、恶果结出,这也是很难去谴责的。

犯罪从不是孤立的,而必然是随着政治和经济的变革而变化。

新中国成立以来,我国的刑事犯罪随着我国的政治形势、经济变革和社会治安情况等的变化而不断变化,大致可分为五个时期。

一、基本完成社会主义改造时期(1949-1956)。

1950年全国发生刑事案件共51万起,按当时全国5.5亿人口计算,立案率为0.93‰;1952年比1950年下降50%以上,立案率只有0.42‰

1955年为0.37‰,1956年为0.28‰,总体呈现出急剧下降的态势。

在此期间,犯罪主要发生于国民党残存余孽在边缘地带纠集土匪所致,每年平均发生刑事案件29万起,立案率为0.415‰。

能够快速把犯罪减少到如此令人惊奇的程度,体现了社会主义制度的优越性,可谓创造了世界奇迹。

二、开始全面建设社会主义时期的(1957-1965年)。

这一时期的犯罪形势呈现出起伏态势,刑事案件立案率1959年为0.298‰,1960年为0.32‰,1961年为0.64‰,1964年为0.35‰,1965年为0.33‰,1966年0.24‰。

三、无产阶级文化大革命时期(1966-1976)。

由于假麻子横行、Red二代破坏革命行为猖獗(此处不赘,已说过多次)在一段时间内(主要是1966-1968年)社会秩序大乱,刑事犯罪抬头。

到1973年,犯罪率仍为0.6‰,当年发案数为54万起。

四、粉碎所谓“四人帮”到1983年“严打”期间。

粉碎所谓“四人帮”后,刑事案件出现了急剧上升、甚至是难以遏制的势头。

按当时人口计算年立案率,1980年为0.77‰,1981年为0.89‰,1982年为0.74‰。

这一时期的突出特点是青少年犯罪日益突出,在整个刑事案件中的比例高达70%-80%。

五、改革开放进程加快以后的犯罪(1984-1999年)。

早在1979年时,当年度刑事案件总数就已经首次突破60万起(当年为63.6万起),十年后的1989年更达到197万起,1991年更是达到263万起,立案率为2‰,实属罕见。

以上数据为我国犯罪学界对20世纪新中国成立后的犯罪问题考察,收录在康树华的《新中国成立以来的犯罪发展变化及理性思考》中,可以参考。

2

治安几近无治安、检法几近无检法,这种黑社会死灰重燃、刑事犯罪如家常便饭的态势,在80年代末至90年代末的十年间为共和国书写了难以抹去的时代记忆。

犯罪发展速度最快的年份是1988、1989两年 ,其环比发展速度分别为145.1%和238.3%;之后发展速度较快的年份还有2000年,发展速度相对于1999年来说为161.7% 。

追溯长期根源,是1979年逐步废止知青下乡政策。

自1979年始,知识青年被大规模召回城市,强行往国企里面塞,造成了体制性的人浮于事、大锅饭、“一份工三人干”等恶况。

同时,那些没能进入国企的青年,便游走街头无所事事,随即迎来了83严打……

1983年8月25日,中央发出《关于严厉打击刑事犯罪的决定》,提出从1983年起,在三年内组织“三个战役”。

从1983年8月上旬至1984年7月,各地公安机关迅速开展严厉打击刑事犯罪活动;此后至2001年,除1985年、1997年外,每年都组织“严打”。

“严打”,即严厉打击严重刑事犯罪活动,最早提出这个词的人是当时的中顾委主席、中央军委主席,十一届三中全会之后由于中国各地社会治安不好,成为了当时面临的急需解决的突出问题。

根据公安部的统计,1980年全国立案75万多起,其中大案5万多起;1981年立案89万多起,其中大案67000多起;1982年立案74万多起,其中大案64000起。

到1983年上半年,案件数量猛烈上升,虽随着开展“严打”发案大幅度下降,但全年立案总数仍达61万多起,其中大案65000多起。

后来迫于无奈,又搞了一段时间的“知青重返农村”运动,并硬着头皮重新正面宣传一度被抹黑的下乡运动。

就城市安置知青的问题,那时候还提出“大城市学上海,小城市学常州”的口号,就是为解决知青在城市的安置难题,什么“父母提前退休、儿女提前接班”的封建之事也在国企内大面积出现。

至于到了90年代末将国企解体瓦解时,已不会有人愿意去追溯这些根因,只知道大快朵颐得鲸吞国有资产。

以上是黑社会产生的长期根源,而短期根源则是80年代中后期的军队改革。

一方面,“军队要忍耐+军队可以经商”使得原本吃皇粮的制服机构无限下沉,军队内部克扣军饷、社会上又欺压百姓商贩,屡屡上演穿着军装和商户“抢生意”、“争摊位”的奇景。

另一方面,百万大裁军轰轰烈烈,可是却又并未做好退伍安置工作,造就了难以计数流入社会的“兵痞”,成为了各个地方黑恶势力崛起的组成人员。

那一时期,基层警事完全脱离了党的领导,几乎“社会化”。

官方警力一旦社会化,最直接恶果就是警黑勾结。

派出所、公安局沦为了黑势力的保护伞、“铁哥们”,从而使得黑社会不但时隔四十年在华夏大地死灰复燃,并各拥地头、相继做大,让90年代彻底成了“黑色年代”、“黄色年代”。

像孔庆东老师生动描述的:

百万工人下岗,百万小姐上岗。

黄赌毒在中国死而复生,其背后也是因为黑社会做大。

在任何国家,有黄赌毒都必然有「黑」——而「黑」,永远是控制黄赌毒的幕后boss,比如《狂飙》中徐江的白金瀚(黄)和白江波的下湾赌场(赌),都需要雇佣私家武装为其生意“保驾护航”。

3

在这种环境里,高启强一类的原本老实本分的讨生活的底层人群根本无法躲过渗透,是避之不及的社会风浪将高启强一点点的哺育喂养。

应当看到,在成为一方富强之前,高启强在内心深处都没有真正意义上的想要去凌驾于谁,他所做的太多事都是在被动的自保(保护自己、弟弟妹妹、唐家兄弟):借坡下驴狐假虎威地冒充与安欣很熟(逃脱唐小龙卫生费敲诈),硬着头皮去给邻铺商贩的弟弟出头(继续装逼以逃脱卫生费),冒着坐牢的风险去拦杀陈书婷母子回京海的警车(以向徐江换回被绑架的唐小虎)……

就本能而言,那一时期的高启强依旧是安分守己、不愿惹事的“下游人”。

彻底扭转其前途命运和处世心态的一刻,是他在陈书婷提携下成为陈泰义子的那一天。

高启强也有自白:

我的人生第一次有尊严,是干爹买下白金瀚送给我。

当然,不可忽视的是,能够被陈泰赏识,是源于在此之前他一次又一次于生死局中成功脱险:“猪脚面局”让安欣抓捕落空,唐小龙家中扛过曹闯诱供盘问,“钢铁厂决战”带老默KO徐江……

高启强这些于黑白两道双双脱困的本事,证明了自己的“天赋”,成功令陈泰侧目并吸纳其进入建工集团。

只不过,如前文所述,以上那些“成长期”的进化史均非高启强主观意愿。

在那个阶段,他依旧仅仅想当个小灵通店的老板、和弟弟妹妹过安稳日子而已,所以他与徐江的一系列斗争都是在这个框架内进行——所以之所以,他会恐惧并痛斥弟弟私造枪支的违法行为,他心底里还是想当个隐入尘烟的小老百姓。

只是徐江和白江波两位区域性黑头的死,让京海的黑道出现了权力真空,也让陈泰急需寻找新的马仔为自己效力,于是高启强走上历史舞台,成功接管了徐白二人在京海的遗产(白金瀚+陈书婷),并一夜之间实现了阶级跃升。

这是高启强第一次事实上在主观层面成为了一个「老大」,人生分水岭就此产生。

也正是在那一天,他与安欣分道扬镳、自此形同陌路,电视剧也直接给出了两人擦肩而过、安欣漠视高启强伸手示好的镜头描写。

那句话说得好啊:

一个人的命运,除了靠自我奋斗,也要考虑历史的行程。

在建工集团,完全收获了规模性社会资源的高启强,从一个刺破纪律的市井百姓成为了一个维护纪律的黑恶势力领导者,他从下游来到了上游。

这种局面,一直持续到历史等来了又一批带着「新·社会纪律」入场的政治力量——十八大/督导组/扫黑除恶专项行动——方才宣告瓦解。

所以这就是高启强远比刘华强们更让观众着迷、且让观众更愿意去同情甚至共情的原因。

他的前半生正是许多人的生活,他的后半生正是许多人的幻想——而他前后半生之所以会发生巨变的社会根因(腐败糜烂、黑恶横行、阶级鸿沟、贫富差距)又同样深深为广大观众所感同身受。

纵然不是所有人都有高启强的天赋(强大的心理素质和学习领悟能力)和运气(一次次逃过死亡并等来接盘徐江+白江波社会遗产的机遇),但是几乎所有人都经历或见闻过高启强在“鱼贩时期”那些被碾入尘埃、被极端欺侮的小人物困境。

因而,当剧中的高启强最终挣脱泥潭走上巅峰时,观众会忍不住代入,并为之欢呼叫好(这里面张颂文老师的演技也是核心一环,换个演员可能效果谬之千里,就这个本子来说,哪怕孙红雷、王志飞也不行)。

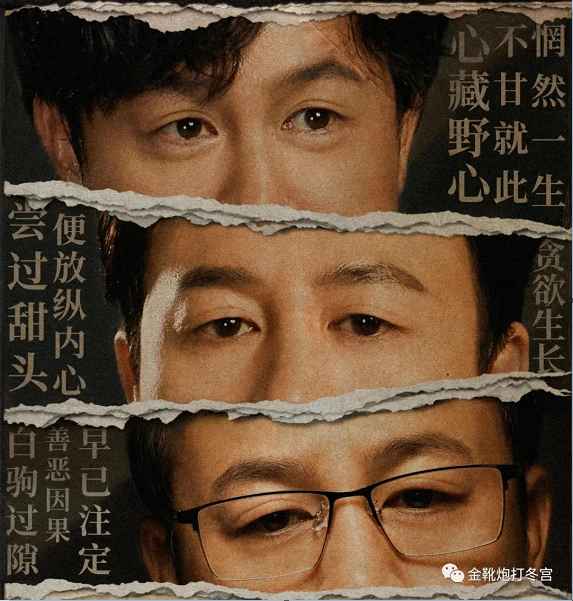

三个阶段的三种眼神,令人震撼的“眼技”

4

说完感性层面,还是回到理性框架。

无论高启强的人生经历如何让人感怀怅叹或热血沸腾,黑社会集团的组织性质是绝对不可以被美化和崇拜的。

那些子弹、利刃、铁棍,以及侮辱、伤害、践踏……没有加祸在自己的身上,很多人自然会不经意地将高启强团伙粉饰化。

然而,可以去想想莽村的李顺李青父子,想想泥螺村的村民,想想那个被威胁冰箱断电(冰箱里是父亲救命的胰岛素)而被迫去给督导组塞卡片的服务员——这些可怜的普通人,他们又做错了什么?却为什么要随时成为高启强迷人微笑与社会精英作态之下的无辜牺牲品?

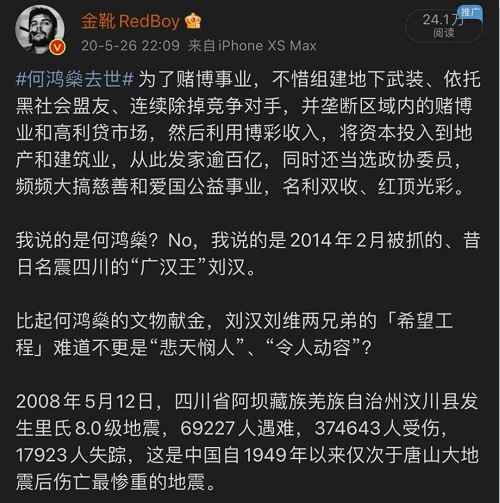

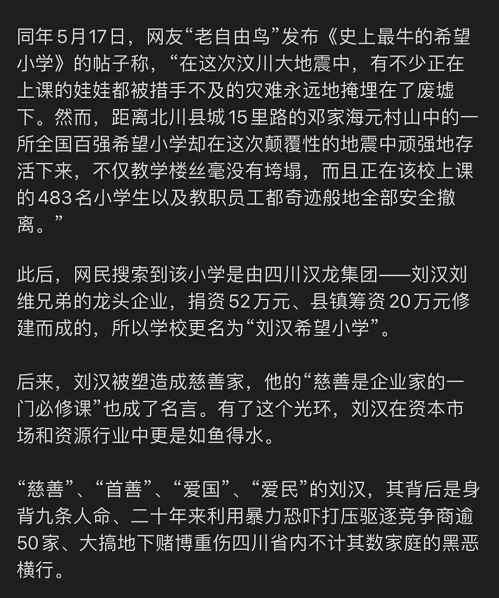

三十年前有人为哈尔滨的乔四摇旗呐喊,二十年前有人为沈阳的刘涌鸣冤叫屈,十年前有人为四川的刘汉披袍增辉……

但在这些“纳税大户”“慈善先锋”“企业大家”的涂脂抹粉之下,是太多谭思言和陆寒的无声悲剧,以及数不胜数黎明百姓的家破人亡。

即便是露骨如《狂飙》,在坚持不忤事实和逻辑闭环的前提下也无法回避一个难以回避的真相:在一个被腐败污浊、被黑色渗透的权力体系里,纵使安欣这般不忘初心的理想主义者,他之所以能够奢侈得坚守理想、奢侈得“轴”,也是因为这位安警官客观上存有政治靠山(安长林、孟德海)而已。

否则,安欣也不过是谭思言、陆寒早早领盒饭的下场。

这就是黑恶势力即「腐败权力+私有武装」所造就的的政治后果。

在过去那个被称为“江湖”——所谓“江湖”,就是社会主义法治无限淡漠——的年代里,我们所熟知的太多黑老大,背后都有政策和权力的背书。

如前文提到的刘涌,曾身兼沈阳嘉阳集团董事长及和平区政协委员等职务,1997年还当选为第十二届沈阳市人大代表;

如徐征勇,从一个农民逐步爬升至村主任,连续担任两届市人大代表,用金钱开道最终成为了黑老大;

如宋守强,同时具备警察和涉黑头目的双重“黑白”身份;包括吉林省吉利亚饮食娱乐有限公司董事长梁旭东,通过各种关系混入长春市公安局警察队伍成为刑警大队侦查员,并组建了35人的涉黑团伙……

还有广东的“红顶黑老大”龙杰锋,在四会市警察队伍藏身五年,直至2005年被枪杀其背后的涉黑组织“龙兴社”才浮出水面……

同样典型的安徽涉黑头目李庆彬,自1992年以来,通过“以黑护白”非法控制乡镇房地产开发、土地使用转让权等,从中汲取利益,还行贿企图连任镇长继续牟利,直至2008年才被铲除。

李有田,「党的领导」被基层宗族门阀侵蚀的典型

2018年1月11日,领袖在第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议上发表重要讲话时强调:

老虎要露头就打,苍蝇乱飞也要拍。要推动全面从严治党向基层延伸,严厉整治发生在群众身边的腐败问题。要把扫黑除恶同反腐败结合起来,既抓涉黑组织,也抓后面的保护伞!

回想上世纪90年代的东北地区(以哈尔滨、沈阳为典型)、华北地区(以石家庄为典型)、西南地区(以昆明为典型),某些黑社会组织的社会地位甚至与当地官方平起平坐。

外地调来的领导干部初来乍到,甚至还得去给当地的地头蛇“拜码头”,否则“日后工作不好开展”……

包括遇到些棘手的事儿,穿警服的“不好出面,不好处理”,还得去“麻烦”黑势力“帮个忙”,所谓“以黑治黑”。

哈尔滨的乔四就是其中翘楚,算是玩的比较早的初代boss,一开始就是靠着帮民警“暴力强拆”、“拔钉子”,开启创业之路。

这些都是90年代基层治理的形态,党组织荡然无存,治安极度混乱。

在乔四的时代,连哈尔滨的派出所公安局的传呼机、吉普车、办公桌椅,都让他包了,这哈市的黑社会生态还怎么治?

1993年,公安部刑侦局被迫成立了“有组织犯罪侦查处”,混乱程度可见一斑。

在90年代做生意,就是靠比拼谁更“狠”、更“会玩”、更“有人”,只有规矩,没有规则。

像昆明的孙小果那种,以他后爹和他妈的职务,花点钱改年龄出狱之类,其实并不算难事。

之所以2021年有段时间重点宣传他,不仅是因为这孙子涉及明目张胆的官场勾结、腐败庇护,且此人行径过于变态恶劣,在昆明黑道各种“常规的”黑恶淫乱手段不说,还喜欢用一些乱七八糟的“宫廷酷刑”当众折磨小姐和马仔,在昆明的气焰太嚣张。

要非说昆明黑道的牛逼人物,镇雄帮和东北帮才是最拉风的,以及四川帮(蒋家田)、洪兴帮(被香港电影洗脑)等昆明帮派,包括利用美色连睡两个黑老大(候连喜、杨炯明)和一位云南省长(李嘉廷)的“昆明地下武则天”徐福英,共同组成了90年代的昆明社会秩序。

一直到2001年李嘉廷落马、然后2003年严打黑恶势力,昆明才算消停下来。

除了昆明,还有一个城市同样是研究“黑社会时代”与“国企瓦解时代”的范本:石家庄。

从1998-2001年间,石家庄的下岗人员犯罪数占总犯罪数比例飙升,达到36.2%,比起1997年增长了三倍不止。

最明显的是盗窃罪——一个反映也充斥着饥饿、彷徨、颓唐的罪径,下岗人员的盗窃数量直接占到总盗窃数的50.8%,超过了半数。

这些现象的出现与国有企业改革带来的大规模下岗潮有着密切关系,引起这些工人犯罪的核心动机就在于“生存断裂”。

他们所习惯的一切生存途径都被彻底封死,且几乎没有任何救济措施和情绪安慰,就任由他们孤零零地被飞驰的私有化列车,生硬又凶狠地拖在后面。

当一座又一座国营工厂被粉碎,那些从厂子里双目无神地走出旧世界的工人们,就一点一点地将一个曾经秩序井然的城市,变得“鱼龙混杂”起来。

1999年5月,张宝林的弟弟张宝义,被孙大洪的打手丁旭在石家庄街头当街打成重伤;两个月后,张宝林带人手持猎枪将丁旭和他的超跑堵在巷口,一秒爆头。

从此张宝林的名字前面多了一个称谓:石家庄老大。

两年后,距离东北王、哈尔滨乔四爷被执行死刑整整十年后,张宝林在石家庄终于被捕。

再两年后,以张宝林为原型的电视剧《征服》上映,孙红雷饰演的刘华强基本把张宝林的凶恶面相全貌演绎。

同样是在2003年,昔日张宝林手下的马仔张建设,改名为张家豪,逃出了石家庄、去往了北京,算是和自己在庄里的所有灰与红的记忆挥别。

在北京的娱乐场所看场子时,啤酒瓶飞来砸去之间,张家豪认识了赵刚——一位新的东北大佬的保镖。

一年后,赵刚本色出演了这位大佬制作的电视剧。

困于分身乏术,赵刚便把张家豪介绍给了这位大佬,让他成了大佬身边新的保镖。

两年后,电视剧又拍了续集,早就不说石家庄话、而是一口浓浓东北腔的张家豪,也本色出演了电视剧里的一个狠角儿——这两部电视剧,就是《马大帅》第一部、第二部。

而这位大佬,就是在“沈阳王”刘涌、以及“乔四爷手下第一杀手”李正光纷纷被绳之以法之后,崛起为新的“东北王”的二人转龙头:赵本山。

刘涌,前文提及,后文会再提。

1998年,伴着刘欢在耳畔靡靡不绝的《从头再来》和宋祖英那首刺耳的《好日子》,石家庄的一位工人在毛主席塑像上面挂个了一副对联:

毛主席,向前看,前面都是贪污犯;毛主席,向后看,下岗工人没有饭。

那座毛主席塑像的前面就是石家庄市政府,后面则是工人文化宫。

5

黑钱色,这是自古以来三个“干政效率”最高的民间工具,后两者「钱色」是诱惑,而前者「黑」则是依托。

权力依托黑恶去做一些权力无法明做的事,黑恶则反过来依附权力拿到无法通过白道获取的利益。

“黑社会干政”,这是各种腐败类型里尤为损伤政治能量、颠覆我党形象的腐化形式。

回看历史,我党我军当年在解放事业中俘获民心的一大显著之举,就是砸碎剿灭一切旧制基层自治武装,将老百姓从地方宗族武装、前朝余匪武装的黑暗统治中拯救出来,全部纳入到党的治安体系内。

多少老一辈人提到共产党、解放军和毛主席,除了“让我吃饱饭、不再饿肚子”,另一个功绩和恩情就是“让我不再受欺负、不再挨打、不再被抢儿抢女”。

这个“受欺负”,就是我党建政之前数不尽的地方黑社会武装势力。

黑恶的种子在80年代被种下,可以说荼毒至今。

比如孙小果,有十九个保护伞并能雇佣一个副部级官员和五个正厅级官员为自己打工;

再比如能为区区八万赔偿款而勒令包头市政法委从办公经费中挤出来代赔、又鲸吞国有资产的“内蒙王”郭全生;

再再比如能一年之内拿下五座煤矿的“山西王”陈鸿志;

再再再比如组建地下武装并垄断区域内赌博业/高利贷市场、发家逾百亿、还当选政协委员、频频大搞慈善和爱国公益事业的“四川王”刘汉……

每一个“地方大王”的背后,都站着一个甚至多个地方诸侯。

大树不倒,猢狲长吠;大树若坍,猢狲则散。

像有“沈河王”(沈河为沈阳市一区)之称的李俊岩,1999年被擒并被判处死刑,直接原因就是著名的沈阳官场大地震“慕马案”。

1999年初,时任沈阳副市长马向东、财政局长李经芳、建委主任宁先杰三人,在澳门频繁出入赌场,被国家相关部门一举拿下;一年后,“东北最后一位黑老大”、“沈阳王”刘涌正式被公安机关逮捕,其背后靠山、时任沈阳市长慕绥新随即下野。

慕市长与之前落马的马市长就此一起落位沈阳历史,江湖人称“慕马案”。

那场震动幅度巨大的沈阳官场大地震,牵连甚众,总涉案人员达100多人,其中副省级1人,副市级4人,仅各级的“一把手”就有17人,贪腐金额达数百万美元。

这场大地震也导致了“沈阳王”刘涌的后续倒下。

黑道事交给黑道办,这种治理思维至今还是存在。

过去很多年,城市资本大举下乡,全国各县城大兴土木搞房地产和工业园区,实力雄厚的老板们在碰到诸如征地拆迁问题时,不论是大企业,还是其背后招商引资的地方政府都不愿意碰这个雷。

怎么办呢?很简单:将相关业务“转包”给那些具有黑社会势力的“拆迁公司”!

比如2010年的大连道由家村,比如2012年的山西朔州,比如2014年的山东五莲县……

至于欠薪欠款、还对讨要者动辄殴打,对于曾经各地涉黑的企业更是“常规操作”了。

比如南昌讨薪不成反被威胁的农民工张桂生,比如云南省巧家县双河村被骗400亩土地反被黑社会殴打的村民们(和《人民名义》中大风厂事件如出一辙),比如河南小庄村被侵占生产楼反被黑社会头目李含富征收保护费+围殴暴打的向阳生……

2016年,山西晋城曾一篇传遍全国的热文:《黑老大出狱:120人迎接放炮,现场有20路虎30奔驰》……

数不胜数,让人脊寒齿冷。

二十予年前,2001年的4月,全国治安工作会议开幕,长者发表重要讲话,对开展新一轮“打黑”提出明确要求。会后,再次开展了以综合整治为目的的全国打黑整治斗争。

配合着长者领导的停止军队经商和灭轮运动,社会风气开始有了好转。

二十年后,领袖在全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会上再度雷霆发声:

黑恶势力是社会毒瘤,严重破坏经济社会秩序,侵蚀党的执政根基。

回看历史,实在太多的触目惊心、太多的难以置信。

航道回正不易,且依然任重道远,扫黑仍存有死角,除根仍未到深茎,决不可再重蹈覆辙。

扫黑除恶的本质是割除政治肌体的腐瘤,是净化政治生态和维护政治初心的自我革命事业的一个部分。

剖析高启强并立体化地评价高启强,以免下一个高启强及其诞生土壤与保护伞的重新涌现,这没有尽头。

跋

电视剧《狂飙》,剧名取自于毛主席1930年的名作《蝶恋花·从汀州向长沙》:

六月天兵征腐恶,万丈长缨要把鲲鹏缚。

赣水那边红一角,偏师借重黄公略。

百万工农齐踊跃,席卷江西直捣湘和鄂。

国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落。

下笔时,剧集仍在继续,但基本脉络和黑恶势力的主要权力人物均已露面,「官商学黑」这种权贵体制的典型结构、也是封建门阀/军阀/官阀/学阀彼此共生的物质基础,也又一次浮现于台面。

不独日本、美国、欧洲或台湾省,凡是私有制地区都会存有黑社会,这不以政策念经的意志为转移。

同时,还可以从另一个角度理解黑社会组织,那便是市场经济的动荡本性,决定其市场主体自身必须形成垄断才能为资本带来稳定的利润。

于是,黑社会集团就通过强行压制竞争、强买强卖、不准他人进入某些环节,以合作乃至领导的姿态形成一个局部的垄断经济体系。

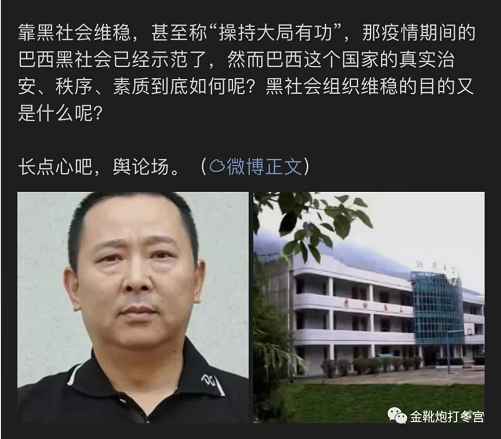

所以,黑社会也是社会结构过分依赖自由市场导致经济动荡的条件下的一个「社会稳定因素」,也就是为什么过去许多年某些基层党政机关甚至会“依仗”黑社会头目帮助管理秩序、参与社会维稳。

因此从历史来看,自80年代末兴起、于90年代末达到顶峰的国有企业解体潮,始终是分析中国黑社会死灰复燃现象绕不过去的时代背景。

一方面它促成了封建官僚主义的话语权得到重塑(从“大民主”时期的群众手里夺回),另一方面则是大面积的下岗职工为此后所谓的“社会闲散人员”基数提供了要素支撑。

毕竟,一个有悖于政策初衷的客观史实是无法回避的:二十多年前所谓的“下海潮”,本质并不是贫民阶层的致富经,而是各路二代们的敛财路与洗白池。

普通的群众阶级是没有资源和本事创建联想集团等时代性民营企业的,等待他们的除了大下岗,别无其他。

工人阶级家庭所习惯的一切生存途径都被彻底封死,且几乎没有任何救济措施和情绪安慰,就任由他们孤零零地被飞驰的私有化列车,生硬又凶狠地拖在后面。

这样的故事原本在北方的国度都出现过:1991年苏联解体,使2000多万俄罗斯人被迫留在“境外”,几百万人流离失所。

90年代初期,仅塔吉克斯坦由于社会和民族冲突就死亡60万人,上百万人背井离乡。

在莫斯科、圣彼得堡、基辅,黑手党无法无天,犯罪猖獗。苏联剧变后十年间各种犯罪、尤其是重大犯罪案件剧增。

整个90年代,俄罗斯每年由于犯罪造成的失踪人口超过10万。平均每5分钟就有一人被杀害,平均每10万人口有1000个犯人——这是世界上最高的犯罪率。

到了90年代末期,拥抱了“民主自由”的俄罗斯每年缩减人口约80万,全俄平均预期寿命从戈尔巴乔夫上台前的70岁降到64岁,男性平均预期寿命降到54岁。

然而,秦人不暇自哀……

扫黑除恶运动的本质是一场政治肃清,而不论主观还是客观,政治肃清都是意识形态清朗的前提。

从工人阶级到资产阶级,高启强,他是时代的产物。

打黑,就是在清算一个时代。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打冬宫”,授权红歌会网发布】