当代中国最不甘心的一场青年自救行动, 令人心疼|文化纵横

【导读】近日,中、高考“回流生”挤占招生名额问题受到关注,高考15年最终又被退档的唐姓考生也引人深思。两个现象都涉及一个关键观念,即考试选拔以及相关的“第一学历”。一些人为什么要消耗大量时间复读,或利用各种渠道、消耗诸多资源来更改高考所在地,以图本科就读更好的学校?其背后的深层结构性问题是什么?

本文研究二本学生努力自救的过程,通过真实的案例和总结,说明社会对二本学生的认知偏见,以及学历作为“门第”对个人发展的深刻影响。

作者指出,很多二本学生在意识到社会偏见后,试图通过考研、考公、考证等方式“自救”,以摆脱学历“原罪”。但二本学校学习条件和环境的不足,加上学生在打击之下的自信心不足,使得他们更加困难。即使成功考取更好的研究生,在找工作时也会发现,“第一学历”仍是就业市场上的隐形门槛。

尽管国家对较弱势家庭出身的学生有一系列扶持和帮助,一定程度上有助于推进教育平等化,但高等教育资源分配具有三重不平等:第一,弱势背景学生更容易进入“二本”;第二,弱势家庭学生进入“二本”学校后,改变学历的途径、机会都更少;第三,不同层级的学校,获得社会资源差异巨大,最好的学校得到倾斜性的大量资源。

作者指出,虽然教育层级化和资源倾斜配置有利于提高人才培养效率,但与“门第”意识相结合,也限制许多人长期发展的可能性。只有破除“门第出身”观念,更多关注个体的实际能力,让学历成为一个阶段性的教育结果,而不是区分三六九等的身份标签,才能真正破除学历歧视。

本文原载《中国青年研究》2023年第6期,原题为《“开窍”与“自救”:基于网络民族志的“二本学子”学历突围历程研究》。仅代表作者本人观点,供诸君参考。

“开窍”与“自救”:

基于网络民族志的“二本学子”

学历突围历程研究

▍问题缘起:“二本学子”的公众认知与学历困境

近年来,“二本学子”在升学和就业中面临的学历歧视现象备受社会关注。“二本”是指那些在高考中处于“本科二批”招生录取批次的高校。“二本”并非官方提法,甚至为了消解社会上对“二本”作为本科录取批次之外含义的过度解读,各省陆续将“本科三批”合并到了“本科二批”,一些省份也在进一步推动将“本科一批”和“本科二批”合并。同时,由于我国高考实行分省定额录取制度,某些省份“二本”高校的部分专业可能会在其他省份的“本科一批”招生;因此,很难清晰界定哪些高校属于“二本”。尽管如此,“二本”这一称谓在民间的话语中却有很大的影响力。甚至对于已经合并到“本科二批”录取的原“本科三批”高校,也仍然有很多人坚持称为“三本”或“民办二本”。这显示出民间对“二本”有着自己的一套相对稳固的认知和话语。

而就读于“二本”高校的“二本学子”更是被社会贴上了诸多偏负面的标签。这从民间对这一群体的习惯称谓“二本生”一词给人一种仿佛带有一丝天然贬义的感觉中即可窥见。这可能是因为“二本生”往往与“一本生”出现于同一语境,因此自然处于下风。然而,抛开语境的可能影响,“二本生”这个词之所以给人偏负面的观感,更可能是因为它已经被社会污名化了。社会公众和用人单位有意无意地给“二本学子”贴上“学习成绩一般”(相对于“一本生”)、“动手能力一般”(相对于“专科生”)、“找工作难”等标签。仿佛“二本学子”给人的第一印象,就是“普通”“一般”,这也使得这一群体长期隐匿于公众关注之外。他们既没有如“读书的料”一般,因从小到大的优异成绩而自带令人赞许和艳羡的闪耀光环;也不像类似保罗·威利斯(Paul Willis)笔下的“家伙们”的“问题学生”一样有被关注和“拯救”的必要。“二本学子”仿佛从踏入校门起“就无师自通地找准了自己的定位,没有太多野心,也从未将自己归入精英的行列,他们安于普通的命运,也接纳普通的工作,内心所持有的念想,无非是来自父母期待的一份过得去的工作”。

然而,事实是否真的如此呢?研究发现,尽管“二本学子”深陷“平庸”的话语陷阱,但仍然有许多人并不甘于“平庸”的“命运”安排和人生定位。他们顶住压力、拼尽全力“自救”,试图通过考研、“考编”、找到好工作等方式打破高考“一考定终身”的魔咒,从学历困境中突围。那么,这群自嘲为“二本子”的决意“自救”的“二本学子”是何时、通过何种方式认清自身处境完成“开窍”(指“顿时醒悟,明白过来”)的?他们又将如何展开“自救”?他们遇到了什么样的阻碍?“自救”的结果如何?“二本学子”的“自救”之旅,反映了怎样的社会和教育问题?这些问题是本研究关注的重点。

▍研究方法

本研究主要采用网络民族志的方法收集和整理文本资料。网络民族志是以网络环境作为主要研究背景,利用互联网的表达平台和互动工具来收集资料,以探究和阐释互联网及相关的社会文化现象的一种方法。本研究选定豆瓣网“二本学子自救协会”小组为“虚拟田野”。豆瓣小组是社区网站“豆瓣”网的组成部分。具有共同兴趣爱好和群体特征的“豆友”(豆瓣网友之间的称呼)聚集在不同的小组中,通过发布帖文或在帖文下评论进行交流。已经有研究者探索将豆瓣小组作为研究田野。本研究选择的小组创建于2020年9月。截至2023年1月26日,共有47999位小组成员,以意图“自救”的“二本学子”为主体。研究者于2022年暑假期间进入该小组,进行了持续半年多的参与式观察。并于2023年1月收集了该小组成立以来的所有帖文和评论内容,共获得2709条帖文。剔除广告、招聘信息以及发帖者删帖后的空白帖文等无效帖文后,获得有效帖文2000余条,题目和正文内容总计40余万字。还有若干帖文下的评论内容。

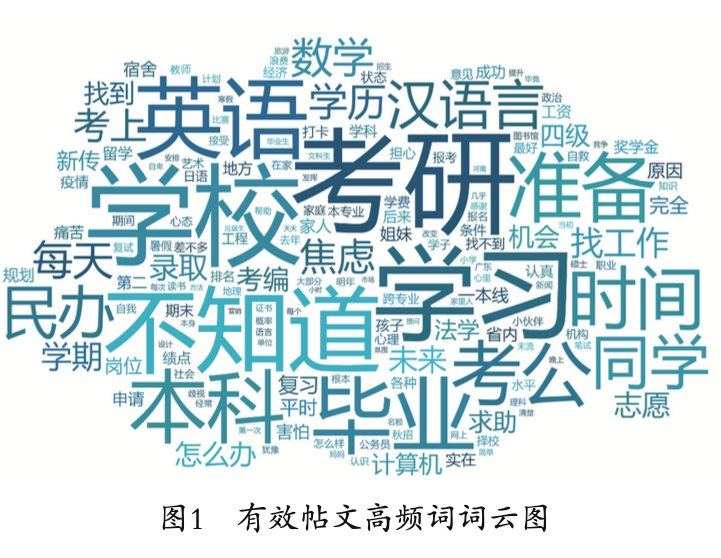

为了整体把握帖文涉及的主题及内容,研究者首先对帖文文本进行了高频词分析,并绘制词云图(见图1)。然后对全部帖文进行仔细阅读,筛选出与本研究高度相关的帖文。因为帖文量很大,涉及每一个主题的相似帖文都有很多,研究者优先选取相似主题帖文中包含更多性别、专业、地区等发帖者背景信息的帖文,最终筛选出28篇。同时,为了遵守网络民族志“知情同意”的伦理要求,研究者依照罗伯特·V.库兹奈特(Robert V.Kozinet)提出的“默认同意”原则,通过豆瓣“私信”(又称“豆邮”)将研究者个人简介、研究目的等告知28位发帖者。截至本文投稿,有16人回复表示同意并提供了补充信息,其中5人接受了访谈邀请。研究者另外在小组内联系了3位“自救”成功的豆友。加之研究者在线下渠道访谈的7位“二本学子”,最终,有15位受访者(8女、7男)接受了访谈,每人1小时左右。发帖者和受访对象既有刚刚高考录取的准大学生,也有正在就读、已经工作或正在读研的“二本学子”。本科学校所在地包括东中西部各区域。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、工学、理学等学科门类。高考生源地包括城乡户籍。这表明样本整体具有一定的代表性。本研究的分析主要基于上述帖文及访谈文本(发帖者和访谈对象均用化名),结合对全部帖文的阅读,确认所选帖文及相关访谈所呈现的处于不同阶段的“自救者”经历片段,能够较好勾勒出“二本学子”的整个“自救”历程。

▍“开窍”:“二本学子”的歧视知觉与意志觉醒

尽管社会对“二本学子”的成见由来已久,但“二本学子”们认清自身学历困境完成“开窍”的时间不尽相同。少数先知先觉的“二本学子”在高考前后就有了危机感,于是在填报志愿时就已经考虑选择相对容易考研、“考编”的专业。有些是进入大学后切身感受到压力才决定“笨鸟先飞”。更多人则在临近毕业甚至走入工作岗位后,才逐渐感受到“二本”学历的限制,想要“亡羊补牢”。尽管“开窍”时间不同,但“开窍”契机基本指向“关键事件”、“重要他人”以及个体心智成熟三个方面。

(一)“关键事件”的切身触动

高考失利、求职不顺等“关键事件”是促成“二本学子”“开窍”的重要契机。首先,由于对高考发挥失常心有不甘,或者对高中阶段不够努力自责反省,很多“二本学子”的“开窍”都源于高考这一“决定命运”的事件。对此,高考成绩距“一本线”仅差1分的“清猗”深有感触,“我永远也忘不了回高中拿录取通知书的时候,空荡荡的校园(70%是‘一本’)。就一直挺不甘心的,我的高中同学很多都就读于很好的学校”。其次,考研、找实习、找工作时面临的“学历歧视”则让一部分原本“浑浑噩噩”的“二本学子”蓦然清醒。豆友“燕婉”发现,“二本学子”连家教兼职都不好找,即便反复强调自己“语文不错、英语不错”,也难以获得家长认可。可见,由于“二本”所喻示的高考水平的相对有限,很多家长不相信“二本学子”有足够的能力辅导自己的孩子。

(二)“重要他人”的压力警醒

除了“关键事件”外,来自家长、教师、同辈群体等“重要他人”的压力、警醒与示范也是促成“二本学子”“开窍”的重要因素。一方面,家长基于自身的阅历,更早意识到了“二本”学历对未来前景的束缚,于是有意无意地给子女施加压力,尤其是劝诫他们通过考研摆脱学历困境。“菲朵”的家长一直在给其灌输“一定要考研”的思想,“说我这个专业不考研就找不到工作,现在真的好焦虑、好迷茫”。同时,老师作为身处教育场域的“旁观者”和“过来人”,对学历困境有着更为直观切身的感知,因此难免就此谆谆教诲。刚刚进入大学的“沐蓝”发现所有老师都在劝她们要好好学习,拿出高三阶段的学习劲头考研,不然找不到什么好工作。就算考研也不能眼高手低,因为她们的学校会被歧视,能考上普通“一本”就很好了。这让她“焦虑得睡不着觉”。“文茵”已经大二,但是专业课老师还是会语重心长地劝诫她们,“听着真的会焦虑,感觉自己好平庸,一无是处”。与家长和教师的教诲和督促相比,来自同辈群体的亲身经历更容易触动“二本学子”的敏感神经。研究表明,个体会将同侪作为参照群体来修正对自身的评价[7]。对“二本学子”而言,参照对象既包括那些进入了精英高校的高中同学,也包括那些从“二本”逆袭进入精英高校的“自救”成功者。“舒窈”毕业于一所重点高中,很多同学都考上了很好的大学,他们充实多彩的大学生活与“舒窈”形成了鲜明对比。“我每天就待在宿舍,上课也摸鱼。上完课回来刷刷手机,每天使用手机至少七八个小时。成绩在二本里中等偏下,虽然没挂过科,但也没得过奖。也没参加什么社团,甚至没什么朋友”。直到有一天,一位虽然考上了“985”,但仍然“整天努力还觉得自己是垃圾”的朋友突然问了她一句“你不慌吗?”才将其点醒,于是决定考研。豆友“雅志”复读一年后也只考到一所“末流二本”,“感觉未来都没有希望了,真的很绝望又很不甘心”。但是在“颓废了将近一个月,看了数不清的二本学姐学长考研上岸的视频还有笔记后,还是决定不应该这样放弃,打算未来考研”。

(三)个体自我的心智成熟

诚然,“关键事件”的感受与触动以及“重要他人”的压力与警醒,放大了个体自我内心的学历焦虑与不甘,使他们痛定思痛、奋起“自救”。但人的发展是非线性的,很多转变并非一蹴而就,甚至很难说是某个事件或某个人促成了个人心性的根本性转折。很多人是在各类事件和他人以及个体自身心智成熟的交织作用和持续影响下,在潜移默化中对当前处境和未来发展有了更加清晰的认知和规划。正如“馨宁”所言:“我在高中并没有像大学一样的努力,可能就是人长大了,真的懂得了要自己去争取自己想要的东西。我不怕身处泥潭,就怕甘愿沉沦。深刻领会在这个年纪读书真的是一件非常有用的事情!”

▍“自救”:“二本学子”的突围路径与现实困阻

在意识到自身的学历困境后,“二本学子”开启了“自救”之路,但也面临着重重阻碍。

(一)“自救”途径:从学历进阶到社会认同

“二本学子”的学历困境源于“二本”高校在整个大学序列中的层级限制。因此,通过考取精英高校的研究生,实现学历层次和学校层级的双重提升,成为“二本学子”摆脱学历“原罪”的首要途径。这从“考研”一词占据小组帖文高频词榜首即可窥见。然而,随着考研人数逐年递增,考取精英高校研究生的难度显著增大。况且,考研成功后仍将面临毕业时的出路选择问题,能否摆脱前置学历限制犹未可知。于是,很多“二本学子”将“考编”进入“体制内工作”视为“自救”成功的标志,甚至调侃“宇宙的尽头是考编”。意在说明,即使研究生毕业后,很多人也不得不走上“考编”的路。“体制内工作”收入相对稳定,“旱涝保收”,成为很多寻求稳妥就业的“二本学子”的理想选择。同时,国家公职人员拥有较高的社会地位,这能够在一定程度上弥合“二本学子”因为学历的相对弱势带来的挫败感。另外,考虑到考研、“考编”的实际难度,大多数“二本学子”不得不进入普通工作岗位开启人生的下一阶段。因此,找到一份心仪的工作,尤其是进入金融、IT互联网、能源等高薪行业成为“自救”成功的重要标志。

为了在考研、“考编”和求职竞争中脱颖而出,很多“二本学子”通过参加各种课外活动、企业实习等丰富履历积累经验。通过考取各类证书(简称“考证”,包括大学英语四六级、教师资格证、普通话证书等)将能力进行符号化表征。正如成功考取了某“211”高校硕士研究生的“哲成”所言,“想要自救,大学就一定要过得积极和充实”,通过“考证”、参加各类比赛、参与项目和实习等“包装”自己的简历。这样无论在考研、“考编”、留学或是找工作上,“都能给人留下虽然你是二本,但是非常有上进心的印象”。社会认同理论认为,人们总是在与内群体和相关外群体的比较中获得积极的社会认同。如果没有获得满意的社会认同,个体就会离开他们的群体或想办法实现积极区分。对意图自救的“二本学子”而言,无论是选择进入“体制内”获得稳定的薪资和较高的社会地位,还是进入高薪行业获得较高的经济回报,都是为了通过与那些进入普通工作岗位的“二本学子”做积极区分以获得社会认同。“跳脱出外人对二本学子‘知识储备薄弱,不思进取’的刻板印象。”

(二)“自救”阻碍:从环境掣肘到自我设限

尽管“自救”的出路似乎明朗,但“自救”的道路却并不平坦。除了复习考研、“考编”和找工作的时间冲突导致的机会成本外,来自外部环境和个体自我的诸多因素都可能成为“二本学子”“自救”之路的阻碍。

一方面,想要摆脱不利处境需要资源和机会,但不利处境自身恰恰代表了缺乏资源和机会,所以不利处境与有限的资源和机会是相互嵌套的矛盾体。首先,很多“二本”高校的基础设施、教育资源和学习氛围不佳。“嘉树”就读的某民办高校图书馆只有书架,没有桌椅。仅有的8间自习室也只有高中教室一半大小。这样的学习环境消磨了“嘉树”的学习热情。同时,某些“二本”高校的师资和教学质量也相对薄弱。就读于东部地区某高校法学专业的“修晏”发现,大学课堂很“水”,老师基本就是照本宣科,学生也没有认真听课的,都在玩手机。

其次,除了师资和基础设施等软硬件条件外,淡薄的学习氛围更令人难以安心学业。就读工科专业的大三学生“景云”发现,放假的时候,同学们基本都是吃喝玩乐,丝毫没有学习氛围。即使跟一些同学约好去上自习,也没有一个人真正静下心来。她很“羡慕那种图书室爆满,大家为了自己的梦想努力拼搏,不分昼夜努力的氛围”。“淑清”对此也很无奈:“当你的求知欲乃至求生欲爆满,你的宿舍沉浸在零食、游戏、抖音之中......”这样的学习环境无疑会成为“自救”之路的极大障碍。最后,“二本学子”的标签本身也会让“自救”之路平添困扰。“博衍”想报考某“211”大学的研究生,却发现大家并不看好,“认为不可能,劝换院校”。无独有偶,“沐芳”想跨专业考研,但是父亲却不太支持。父亲认为既然“磕磕碰碰”才考上了“三本”,那么想考研就必须比那些高考优异的学生付出更多。因此应该现实一些,一切以就业为目标,“抛开一些虚无的理想主义。那些理想随着你高考分数出来就已经烟消云散了”。正因如此,报考了“985/211”高校研究生的“二本学子”往往对自己的报考学校“讳莫如深”,以回避周围人可能的质疑。“俊雅”成功考取了某“985”高校的研究生,但是在被最终录取前,“除了特别要好的两个朋友之外,没人知道我报考的学校。我只告诉父母我要考研,没告诉他们考哪个学校。怕万一考不上丢人,也怕被质疑”。此外,那些想要通过参加活动、实习等丰富经验和履历的“自救”者也往往难以获得招聘者的青睐。

另一方面,来自个体自身持续且反复的自我怀疑与否定成为“自救”之路上的“拦路虎”。首先,“自救”者对于能否突破“二本”学历限制成功考取精英高校研究生始终心存疑虑。“舒志”坦言自己虽然不甘于现状,向往提升自己,但也明白能考上的概率比较小,因此“一直在放弃和坚持之间徘徊”。就读于江西某理工类院校的“菀青”在回想整个考研备考过程时也发现,最痛苦的不是学习,而是“因为双非二本这个本科学历而不断地自我怀疑和否定。一直非常怀疑自己是否有上专业Top211学校的可能”。同时,对于考上之后的未来也不自信。就读于法学专业的“硕明”很担心以后就算真的能考上“211”学校的研究生也没有用。因为“找工作还是要看第一学历......社会的歧视已经给打上了标签,就是该烂在泥里的人,挣扎出来了也不干净”。

其次,对于自身学习能力、学习方法和学习习惯的不自信也使得“自救”者陷入不断的自我质疑与否定之中。“昭华”在网络上看到很多“二本”逆袭考取“985”学校研究生的案例,但是自己一直都是“不上不下的中等生”。因此,虽然知道奇迹总会发生,但从不认为会是自己。豆友“俊彦”想努力学习,却发现自己不会学习,找不到重点,也没办法做到劳逸结合。“俊彦”提到:“这学期刚开学的时候,突然特别焦虑,高强度学习了半个月,上课、笔记、单词、时政积累、作业、课外补充的书籍、网课、文献积累,然后逐渐提不起精神。”正如美国社会学家罗伯特·K.默顿(Robert K.Merton)所言,这种自我怀疑和自我设限可能使部分“自救”者的学习意志不够坚定,把更多时间花费在焦虑上,最终可能恰恰导致自我实现预言。

(三)“自救”策略:从外求于人到内省于己

在自身先天禀赋不高、环境和资源受限的情况下,寻求他人的建议和帮助成为很多“自救”者的首选。小组内随处可见带有“求助”“怎么办”“求推荐资料”等标签的帖文。甚至有豆友发起投票,将选专业、选学校等关乎未来发展的重要事项交由他人替自己抉择。同时,“自救”者还通过主动寻求他人监督的方式,引入他者规训,力图克服自身学习意志不坚定的问题。比如,通过建立“打卡群”的方式记录每日学习进度,实现互相监督,或者以视频直播的形式,在线上“自习室”进行集体“云自习”。既形成互相监督的学习情境,也营造出浓厚的学习氛围。然而,他人之于自身终究是旁观者,“过来人”看似可靠的经验终将回落到每位个体独特的现实境遇。在他人经验和自身境况的碰撞磨合中,“自救者”逐渐认识到自己才是自身发展的责任主体。于是,决意“自救”的“二本学子”在找寻切合自身状况的学习和生活节奏,激发内在动力的同时,也会尝试调整未来预期,制定契合自身实际的目标,从而完成了从外求于人到内省于己的心态转变。最终,经过“无数次否认自己但又激励自己”(豆友“伊湄”)的拉扯,成功实现“自救”。

(四)“自救”结果:从“高光时刻”到“学历烙印”

那么,“自救”成功的“二本学子”,是否真正摆脱了学历困境呢?研究发现,成功考取精英高校研究生的“二本学子”首先会迎来一个对自身能力和未来充满信心和憧憬的“高光时刻”,甚至会出现对自己曾经梦寐以求的精英高校神圣化想象的祛魅过程。

“哲成”从“二本”考研到“211”学校后发现学校之间的差异远远没有想象中那么大,“这里一样会有不负责任的老师和不礼貌、自私的同学”。然而,随着精英高校生活的持续,越来越多的“二本学子”却逐渐陷入夹杂着失落、自卑和不安的巨大落差感之中。

首先,一部分逆袭成功的“二本学子”会发现自己与来自精英高校的同学在某些方面确实存在一定差异。“华予”正在西部某“985”高校读研二,她越来越感到自己与那些本科毕业于“985”或“211”的同学有差距,“就是单纯地不适合搞学术,搞学术的每一分每一秒都是痛苦的。论文一窍不通,面对老师的质疑,也不知道怎么回答,已经进入中期阶段了,论文还是在糊弄。太痛苦了,每天心率都很高,想退学了”。

其次,尽管已然身处精英场域,但“自救”成功的“二本学子”可能会痛苦地发现,“二本”学历还是如噩梦般萦绕不去。“雍鸣”考取了“985”硕士,但并不快乐。当班级群里进行个人信息核对时,她发现“40%的同学来自985,40%的同学本科是强211”,只有自己是某“学院”。以前只有同门和比较熟的同学知道自己的本科学校,于是觉得“好像有些遮羞布被揭开了”。在实习的时候,别人也会根据研究生学校的名气默认自己能力很强,但她总觉得自己“像是一株稻田里的稗子,总有一天会被认出来”。而且,她对自己的定位感到迷茫,对本科学校和研究生学校都没有归属感。不想告诉老朋友现在读研的学校,也不想告诉新朋友本科的学校。参加研究生学校组织的实习面试时,对方的一句“你还是××学校的呢,你这个水平不太像啊”深深地刺痛了她,“整整一周都没从这句话走出来。我到底是谁呢?”阿兰·德波顿(Alainde Botton)认为,人类的自我感觉和自我认同受制于周围人的评价。进入精英场域的“二本学子”在享受着精英高校带给自己的学历光环的同时,也对前置学历可能招致的偏见心存疑虑,始终无法形成一个连续、统一的完整自我概念,从而造成自我认同危机。

这种对前置学历的自卑感可能会让一部分学业逆袭者刻意淡化或回避自己的本科出身,通过信息控制的方式隐去已成为污名符号的“第一学历”,以避免他人对自己潜在的偏见。比如在参加研究生学校招聘会时,不想写明“第一学历”。这种担心并非空穴来风。豆友“维叶”感觉本科“二本”像“是一辈子的烙印”,本来以为考入“211”高校后是新的开始,可是参加招聘会的时候却发现用人单位开始限制本科学校了。“夏攸”考上某“985”高校的研究生后,也感觉自己“低落到谷底,自卑与不安,逃避社交”。甚至在毕业参加工作后都不敢让别人知道自己的本科学校。如果想换个好点的工作,也还是会受学历限制,其他工作又不甘心。感觉自己“一直在懦弱的自尊心和自大的羞耻心之间来回拉扯”。

即使是国外名校“镀金”归来的“二本学子”,在某些高薪行业也仍然面临前置学历的限制。“南嘉”在英国某名校研究生毕业后,依旧为“第一学历”所困:“仅仅是面试一个小券商,也还是因为出身非双985无法进入投行......老总也坦诚,他们投行需要的要么是有很丰富经验的,要么是应届毕业生来自很好的学校。曾经在大券商投行实习过,最终因为本科非985不能留用。”“南嘉”明白,“经验丰富”或“来自好学校”的说法看似周正,实则是一个话语陷阱:无法获得职位便不会有经验,而没有经验也就意味着没有机会获得职位。所以,归根结底只剩下“来自好学校”一个选项。正如兰德尔·柯林斯(Randall Collins)所言,“通过教育文凭,高收入的专业封闭了自己的领域并提高了工资”。

最后,不仅是考研,那些试图通过参加各类活动或进入大公司实习的“自救”者,最后可能会无奈地发现,自己辛苦“种植”的简历,最终还是无法突破本科学历层级的限制。“思言”刚入学时就认识到了学历的不可逾越,为此“拼命”参加各类专业领域的实习以期在毕业时找到一份好工作。三年之后,已经有了一系列知名公司、报社和公益组织的实习经历,感觉自己尽了很大努力,“但是在秋招中还是基本过不了知名大厂或中厂的简历轮。投简历差不多半个月了,一个面试也没有”。于是开始怀疑自己努力实习打工的三年是否有意义。最后,“思言”选择了相对不歧视“第一学历”的“考编”,并成功“上岸”。

▍结论与讨论:大学分层、学历出身与隐匿的不平等

“二本学子”的“开窍”与“自救”历程折射出诸多关乎教育公平与社会正义的现实议题:大学分层以及伴随而来的对学历出身的歧视,家庭经济状况、社会阶层、性别等不平等因素与学历出身的交叠影响等,无不拷问着社会公众对成功标准、能力表征、教育公平等话题的认知。

(一)大学分层的逻辑:精英主义的初衷及背离

提到“二本学子”的学历困境,就不得不提及大学分层。大学分层是指依据地位、等级、声誉等层级差异对高校进行分类。大学分层是全世界的普遍现象。无论是各国的顶尖高校联盟,还是各类花样百出的大学排行榜,都在陈述着一个无法回避的事实:“不是所有的大学都是平等的(无论是在知名度、资源还是教育质量方面)”。

对于大学分层,马丁·特罗(Martin Trow)认为主要存在市场主导和政府分配两种原则,前者指各院校通过相互竞争来获取各种资源以提升自身学术声誉,美国的大学分层就是典型的市场原则;后者指院校等级由政府通过政策和其他措施在院校间分配的职能、权利、特权和资源决定。我国的高校分类更多体现为一种政府行为。无论是“211工程”“985工程”还是“双一流”,都表现为政府对不同的学校进行等级定位,然后分配相应的教育资源。这种被学者称为“制度化精英主义”的高校分层模式,使我国高等教育系统内不同类型院校的办学质量、学术声誉以及所拥有的资源等存在很大差异,进而导致这些院校所颁发的文凭证书具有不同的价值。尽管分层的原则有异,但分层的逻辑初衷均指向基于精英主义教育理念维护社会公平和提升社会效率两个方面:一方面,人们相信优秀的学生可能具备更高的智力水平和发展潜力。因而,给予其优质教育资源以实现供需匹配是公平合理的。另一方面,优质教育资源是稀缺的。让最优秀的人获得最好的教育资源以充分发挥其天资禀赋,符合社会效益最大化原则。

基于公平和效率原则的科学合理的高校分层有利于优质教育资源的有效利用,也有助于不同类别、层次的高校准确定位、有序发展,以满足经济社会发展对人才的多样化需求。但“科学、合理的”分层并不容易实现。无论是国外还是国内,教育资源都并非完全按照人口智力水平分布情况均衡分配,精英高校往往获得过度的资源倾斜。因此,大学分层的效率原则可能实质上高于公平原则,这是一种“赢者通吃”的精英主义取向的资源分配逻辑。精英主义本身可能具有一定的合理性。但教育不仅是一种消费,也是一种投资。教育的发展性决定了它不仅是一种对“精英”的奖励,教育本身也培养“精英”。这既表现为教育对人的知识技能的提升,也在于教育文凭的信号作用使学历成了一种身份标签。因而大学分层不仅止步于教育资源分配,还使得不同层级高校间存在文凭证书价值和学生身份文化方面的巨大差异。尤其是当这种分层逻辑与具有门第等级观念的文化传统呼应后,就使得社会公众将学历层级视为一种出身,导致传统门第等级观念的当代“附魂”。

(二)学历成为出身:门第等级观念的当代“附魂”

出身,是指个人早期的经历或由家庭经济情况所决定的身份。在我国古代,出身名门望族会让社会默认为可能具有较高的文化底蕴和道德修养。如今,学历也正在成为一种出身。学历成为出身与“教育途径”理念密不可分。英国学者厄尔·霍珀(EarlHopper)认为,毕业于不同大学的学生虽然接受了同等程度、同样年限的教育,并具有同样正式的学历资格,但教育途径不同,导致每个人的人生经验不同。换言之,同样都是大学本科学历,在重点大学和“二本”大学就读的结果是不同的。不管是出身于名门望族,还是出身于名校,其基本逻辑都是将出身与能力素养等建立对应关系。出身名门意味着在遗传禀赋、资源供给、阶层文化等方面拥有早期优势,并预示着未来可能达到的高度。与古代出身名门望族强调家庭教养方式的影响不同,学历出身更多强调学校基础设施、师资队伍、学习氛围和同辈群体等方面的影响。这些影响固然存在,但是因为没有一个统一的测试来衡量不同高校培养学生的质量,因此这些影响仅具有符号意义,文凭由此成为能力信号。

在选拔人才成本和效率原则的加持下,这种文凭的信号功能获得了某种合理性。但与家庭社会经济背景等出身一样,学历出身也存在诸多问题。首先,学历出身过度强调个人过往教育经历对未来发展的可能影响,尤其是以反映青少年时期“言语—语言智力”和“逻辑—数理智力”为主的高考成绩作为进入精英高校或“二本”获得不同学历“出身”的依据。这明显与多元智力理论以及强调在实践中习得、可终身增长的晶体智力理论等当代科学智力理论观点相悖。其次,高考本身也受到其他因素影响。尤其是当高考成为“一考定终身”的决定学历出身的考试后。每个阶层的子女都想争取在学术地位更高的院校就读,这加剧了对优质高等教育机会的竞夺。而除了天赋和后天努力外,影响各阶层子女竞争优势的关键因素是家庭所处的社会阶层。弱势阶层家庭子女受限于家庭教养方式和资源投入水平的劣势,更难在高考竞争中获胜。而高考失利又增加了他们学历出身的制约,家庭经济、社会、文化资源的劣势也将继续限制他们摆脱学历困境的机会。这种不平等因素的交叠影响造成的隐匿不公值得关注。

(三)隐匿的不平等:学历与其他不平等的交叉

交叉性(Intersectionality,也译作“叠变”“交叠性”等),源于1989年美国学者金伯利·克伦肖(Kimberle Crenshaw)对“种族和性别”交叉不平等的研究,表示各种社会不平等(包括阶级、种族、性别等)交织重叠的复杂状态。作为一种不平等的身份标签,学历出身与家庭社会经济地位、阶层、性别、种族等不平等因素也存在交叉作用。

以阶层为例,一方面,弱势阶层家庭子女更容易进入“二本”学校,从而陷入学历困境。基于卢卡斯(S.Lucas)提出的“有效维持不平等”(effectively maintained inequality,EMI)假设,随着高等教育不断扩张,高等教育入学机会数量上的不平等将转化为质量上的不平等。优势阶层将努力竞夺精英高校入学机会以维持自身教育优势。正如迈克尔·桑德尔(Michael J.Sandel)所言,“名牌大学的学位已经成为那些寻求阶层上升的人向上流动的主要工具,也是那些希望留在舒适阶层的人防止向下流动的最可靠的堡垒”。为此,优势阶层会为子女提供更多的资源,以提升学业竞争力和名牌大学录取机会。而弱势阶层没有足够资源参与学业“军备竞赛”,家庭教养方式等也可能对子女的学业水平产生负面影响。

此外,即使是精英主义所推崇的“个人努力”也有争议。研究发现,很多“二本学子”缺乏坚定、持恒的学习意志。但很多人忽略了一个简单的事实,那就是努力、自信或者坚韧这些性格特质是如何养成的?如果我们不愿承认智力完全由天赋决定,凭什么就认定努力、坚韧这些性格特质是与生俱来的呢?我们一直将个体能否成功归因于个体的努力程度,似乎个体努力就是教育公平问题追问的终点。事实可能并非如此。努力可能是主体与客观环境互动的结果,也是一种需要习得的技能。而努力的习得,不仅与个体自身有关,还受限于家庭社会文化资本、社区文化、同辈群体和学校教育等。

另一方面,弱势阶层子女更难摆脱学历困境。不可否认,很多优势阶层子女也进入了“二本”大学。但对于他们而言,“本科学历”可能只是一块“敲门砖”或“踏板”。他们可以通过出国(出境)留学、多次考研等方式摆脱学历困境。小组内随处可见诸如“出国、出境留学”、“读水硕”(“水硕”是小组成员对境外部分申请门槛较低、学制较短、毕业要求不高的硕士研究生项目的戏称,意在调侃此类研究生学历“含金量低、水分大”。但具体哪些项目属于“水硕”存在争议)以及“考研二战、三战”等帖文。可见优势阶层有更多试错的机会,也有足够的补偿资源。而底层子女缺少纠错的机会和资源。比如,一些家境贫寒的“二本学子”承担不起出国留学的高昂费用,也可能最多只有一次考研的机会。

▍结语

强调竞争优势由个人能力与努力而非继承与世袭而来的精英主义立场,打破了以往血统为先的贵族制阶层固化的藩篱。客观来讲,我国的制度化精英主义在维护社会公平正义方面发挥了重要作用。尤其是我国以学业成绩为主要衡量标准的高考,相对于美国式的考查所谓综合素质的优质高等教育机会竞夺模式,在家庭投入成本上要低得多。这使得大多数底层家庭也能负担得起子女的教育投入。况且我国大部分大学尤其是精英高校均以政府财政投入为主,奖助学金和助学贷款等学生资助制度不断完善,这使得底层家庭也能够负担得起子女就读精英高校的费用。但若将学历视为一种出身,过度强调个体智力和努力的作用,不仅有可能造成获得成功的精英群体的傲慢和对仅获得普通学历群体的歧视合理化,也可能掩盖优质学历获得和学历困境突围过程中潜在的结构性不平等。这些都削弱了制度性安排对教育公平的促进作用。事实上,教育分层有其合理性,但应避免让分层结果给予门第等级观念在当代“附魂”的机会。只有破除门第出身的观念,更多关注个体的实际能力,让学历成为一个阶段性的教育结果,而不是将人分成三六九等的身份标签,才能真正破除学历歧视。

最后,分享豆友“惠双”的一段话:“本科只是人生众多旅程的一段,它是由高考前的过去决定的,不代表未来的全部可能性。既然以前走得慢了,那就从现在开始努力,找到适合自己的节奏然后匀速前进就好了。”

本文原载《中国青年研究》2023年第6期,原题为《“开窍”与“自救”:基于网络民族志的“二本学子”学历突围历程研究》。