林之辛:毛泽东为什么对当年教育现状那么不满?

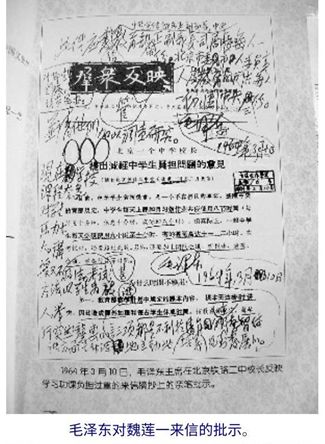

在原北京铁路二中校长魏莲一卧室的书桌上,一个金边大镜框摆放在最醒目的位置,里面是一封《群众反映》的复印件,上面有毛泽东的批示,时间是“1964年3月10日”。透过一尘不染的玻璃,狂放不羁的毛体字似乎依然散发着墨香。

这个批示已记载在《建国以来毛泽东文稿 [第十一册]》,全文如下:

——此件应发给中央宣传部各正副部长,中央教育部各正副部长、司局长每人一份,北京市委、市人委负责人及管教育的同志每人一份,团中央三份。并请他们加以调查研究。现在学校课程太多,对学生压力太大。讲授又不甚得法。考试方法以学生为敌人,举行突然袭击。这三项都是不利于培养青年们在德、智、体诸方面生动活泼地主动地得到发展的。

事情是这样的:1963年12月,北京市召开教育工作会议。十几位校长对学生负担过重的情况意见很大,强烈呼吁“减负”。魏校长受大家所托,将会上的讨论整理成文,上交领导。1964年3月6日,一份摘登了魏校长这个报告的《群众反映》送到了毛泽东的桌上。毛泽东很快做出反应,写了上述批示,并要求将信件发至宣传部、教育部、北京市委市人委、团中央等所有有关机关的领导成员,可见他有多么重视。魏校长做梦也没想到,她的这个报告会以有名的“二月来信”载入新中国的教育史,更没有想到会受到最高领袖如此重视。

其实,毛泽东对当时的教育状况早就很不满意了。随着群众呼声的日益高涨,毛泽东在“二月来信”的前后,发表了一系列对教育现状的严厉批评。

1964年2月13日,正值农历正月初一,毛泽东在人民大会堂召开有刘少奇、邓小平、彭真、陆定一及北大清华校长和教育部长等16人参加的座谈会。如此高规格的会议,重点就是谈教育。他说:

—— 学制可以缩短。

—— 现在课程多,害死人,使中小学生、大学生天天处于紧张状态。课程可以砍掉一半。学生成天看书,并不好,可以参加一些生产劳动和必要的社会活动。学生要有娱乐、游泳、打球、课外自由阅读的时间。……现在一是课多,一是书多,压得太重。……课程讲的太多,是烦琐哲学。……书不一定读得很多。马克思主义的书要读,读了要消化。读多了,又不能消化,也可能走向反面,成为书呆子,成为教条主义者、修正主义者。

—— 现在的考试,用对付敌人的办法,搞突然袭击,出一些怪题、偏题,整学生。这是一种考八股文的方法,我不赞成,要完全改变。我主张题目公开,由学生研究、看书去做。……考试可以交头接耳,无非自己不懂,问了别人懂了。懂了就有收获,为什么要死记硬背呢?

毛泽东以十分严厉的口气总结道:旧教学制度摧残人材,摧残青年,我很不赞成。

在此之后,一发而不可收,毛泽东又连续发表了对教育现状的看法。据《建国以来毛泽东文稿》所载:

1964年7月5日,毛泽东同他的侄子、解放军军事工程学院学生毛远新谈到:

—— 阶级斗争是你们的一门主课。你们学院应该去农村搞“四清”,去工厂搞“五反”。不搞“四清”就不了解农民,不搞“五反”就不了解工人。阶级斗争都不知道,怎么能算大学毕业?

—— 整个教育制度就是那样,公开号召去争取那个五分。……不要把分数看重了,要把精力集中在培养分析问题和解决问题的能力上,不要只是跟在教员的后面跑,自己没有主动性。

—— 反对注入式教学法,连资产阶级教育家在五四时期就早已提出来了,我们为什么不反?只要不把学生当成打击对象就好了。你们的教学就是灌,天天上课,有那么多可讲的?教员应该把讲稿印发给你们。怕什么?应该让学生自己去研究讲稿。讲稿还对学生保密?到了讲堂上才让学生抄,把学生束缚死了。

1964年8月29日毛泽东接见尼泊尔教育代表团时谈到:

—— 清华大学有工厂。它是一所理工科学校,学生如果只有书本知识而不做工,那是不行的。……文科要把整个社会作为自己的工厂。师生应该接触农民和城市工人,接触工业和农业。不然,学生毕业,用处不大。如学法律的,如果不到社会中去了解犯罪情况,法律是学不好的。不可能有什么法律工厂,要以社会为工厂。

1965年7月3日,毛泽东在团中央《团的情况》登载的《北师一个班学生生活过度紧张,健康状况下降》一文上批示:

—— 学生负担太重,影响健康,学了也无用。建议从一切活动总量中,砍掉三分之一。

1965年12月21日同陈伯达、田家英、艾思奇等人谈话时说:

—— 现在这种教育制度,我很怀疑。从小学到大学,一共十六七年,二十多年看不见稻、梁、菽、麦、黍、稷,看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见商品是怎样交换的,身体也搞坏了,真是害死人。

—— 大学教育应当改造,上学的时间不要那么多。文科不改造不得了。不改造能出哲学家吗?能出文学家吗?能出历史学家吗?现在的哲学家搞不了哲学,文学家写不了小说,历史学家搞不了历史,要搞就是帝王将相。要改造文科大学,要学生下去搞工业、农业、商业。至于工科、理科,情况不同,他们有实习工厂,有实验室,在实习工厂做工,在实验室做实验,但也要接触社会实际。

如此高频率、大范围地强调教育问题,用语又那么严厉,足见这个问题在毛泽东心里已经憋了好久,到了忍无可忍的程度。1965年的年底,对于已经七十多岁高龄的毛泽东来说,接班人的问题迫在眉睫。他从来都把中国未来的希望寄托在青年一代身上,而在他看来,那种“摧残人材,摧残青年”,“真是害死人”的教育制度,不是造就 “书呆子”,就是培养出 “教条主义者、修正主义者”,就会使他手创的事业后继无人。这成为他在生命最后年代下决心要做平生第二件大事的一个重要动因。

在这位伟人逝世以后,他当年那些振聋发聩的话渐渐被人们淡化了,淡忘了,还有的人撇开那些谈话的核心思想,断章取义地就一些具体做法贬低为“违背教学规律”的“外行话”,甚至有“轻视知识传授”、“冲击教育秩序”等指责。

毛泽东对于教育学是个外行吗?说这种话的人大概忘记了一个基本事实:毛泽东是正儿八经完成了师范学校的学业的。他曾以考试第一名被录取在省立第一中学,这是当时当地的一所大学校,但他觉得该校“课程太少而规则繁琐”而毅然离开该校,在湖南省立图书馆中度过了“极端可宝贵的” 半年自学生活。他考察过好几个学校,都不满意,最后考入湖南第一师范学校,在这所学校里完整地学习了五年,并且确立了“教育学”为自己的“终身欲研究之学术”,“教育事业”为自己的“终身欲从事之事业”。

这段时期,毛泽东进行了大量的教学实践。

他曾担任学校学友会总务兼教育研究部长,并主持创办夜学。创办夜学的目的,一是“造成新国民及有开拓者能力之材”,二是提供“实习之场”,更重要的是克服学校与社会“相隔相疑”的弊端,实现“疏通隔阂,社会与学校团结一气”。

在湖南一师毕业前夕,他曾在一师附小教育实习,现在还可查到当时他的一篇国文教学教案,其中将这节课分为环环相扣的5个环节,一是读(字),二是讲文法,三是做选例,四是补助教授未及之知识,五是练习。教案通篇体现了举一反三、触类旁通,适应个别差异,扩充内容,与社会相联系,将知识教育、道德教育、爱国主义教育融为一体的教学思想。

毕业后,他在湖南一师附小当主事(相当于校长),他发动学生组织自治会,提出学生自治会的代表参加教务会议,对教师、教学管理、生活管理提意见;发扬学生自治精神,发展学生个性,不开除一个学生等建议,均被采纳,对湖南一师营造民主自由的校风起了很大的作用。

成为共产党员后,毛泽东仍然倾力于教育。他创办了湖南自修大学,任教务主任。在其《入学须知》中明确宣布“我们的目的在改造现社会。”学员应“养成健全的人格,煎涤不良习惯,为革新社会的准备”。招生只凭学力,不限资格;学习方法以自由研究,共同讨论为主,强调脑力与体力之平均发展。自修大学还附设一个藏书丰富的图书室,收集当时国内可能收集到的进步书刊报纸,供学生自学用。自修大学附设补习学校,公开招生,招收进步知识青年和工农青年。学生来自13个县,最多时达200多人。这所大学社会反响很大,连著名教育家、时任北京大学校长的蔡元培也予以积极支持,赞扬自修大学的“主义实在是颠扑不破的”,并任该校名誉校董。

1923年11月,该自修大学被军阀赵恒惕封禁,毛泽东又办了一所正规中学——“湘江中学”,原来在自修大学的二百多学生,大部分转到了这所学校。

这样的履历难道还不能说明毛泽东是一个当之无愧的教育家吗?

更重要的是,毛泽东以他犀利而深刻的洞察力剖析了旧中国教育制度的种种弊端,提出了极富创新价值和远见卓识的改进方向。这使他远远高于一般的职业教育家。

毛泽东在《湖南自修大学创立宣言》中总结旧学校教育有三大坏处:“学校的第一坏处,是师生间没有感情。先生抱一个金钱主义,学生抱一个文凭主义,`交易而退,各得其所',什么施教受教,一种商业行为罢了!学校的第二坏处,是用一种划一的机械的教授法和管理法去栽贼人性。人的资性各不相同,高才低能,悟解迥别,学校则全不管这些,只晓得用一种同样的东西去灌给你吃。人类为尊重`人格',不应该说谁`管理'谁,学校乃袭专制皇帝的余威,蔑视学生的人格,公然将学生`管理'起来。只有划一的教授,而学生无完全的人性。只有机械的管理,而学生无完全的人格。这是学校最大的缺点,有心教育的人所万不能忽视的。学校的第三坏处,是钟点过多,课程过繁,终日埋头于上课,几不知上课之外还有天地,学生往往神昏意怠,全不能用他们的心思为自动自发的研究。”“坏的总根在使学生的之于被动,消磨个性,灭掉性灵,庸儒的堕落浮尘,高材的相与裹足。”

今天的学生,今天经历过学校教育的人们,当你们读到这些评论的时候做何感想?难道没有一种历史的穿透力震撼了你的心灵?难道没有感觉到,尽管时代已经不同,可旧教育的流毒依然像幽灵一样在我们身边游荡?

批判旧教育制度,是为了树立新的教育制度。毛泽东为此做了大量探索。

1921年,毛泽东起草《湖南自修大学组织大纲》,开篇阐明宗旨:“鉴于现在教育制度之缺点,釆取古代书院与现代学校二者之长,取自动的方法,研究各种学术,以期发明真理,造就人材,使文化普及于平民,学术周流于社会”,除强调自主学习之外,《大纲》还特别提出“本大学学友为破除文弱之习惯,图脑力与体力之平均发展,并求知识与劳力两阶级之接近,应注意劳动。”

1926年,毛泽东主持农民运动讲习所,重视培养学生独立阅读和钻研能力。他让学生阅读28种书籍,由教师先列出书中主要问题,让学生自己阅读,追根求源,自己作出答案。

1929年,毛泽东起草《士兵政治训练问题》,提出了著名的《十大教授法》。即:(1)启发式(废止注入式);(2)由近及远;(3)由浅入深;(4)说话通俗化(新名词要释俗);(5)说话要明白;(6)说话要有趣味;(7)以姿势助说话;(8)后次复习前次的概念;(9)要提纲;(10)干部班要用讨论式。这《十大教授法》对后来抗日民主根据地和解放区的干部教育与民众教育,包括抗日军政大学等,都产生了很大的影响。

1941年,毛泽东在《中共中央关于延安干部学校的决定》中重申:“在教学方法中,应坚决采取启发式的、研究的、经验的方式,以发展学生在学习中的自动性和创造性,而坚决废止注入的、强迫的、空洞的方式。”

新中国成立后,日理万机的毛泽东,以一种职业教师的本能,仍然始终高度关注着教育。

1953年6月30日毛泽东在接见青年团全国代表大会主席团时强调:“青年时期是长身体的时期,如果对青年长身体不重视,那很危险。” “现在初中学生上课的时间也多了一些,可以考虑适当减少。”提议“学生的睡眠时间再增加一小时,一定要规定九小时睡眠时间。要下一道命令,不要讨论,强迫执行。”那种迫切的语气饱含着对青少年的呵护之情。从此,全中国的青少年都记得了他老人家要大家“身体好,学习好,工作好”的殷切期望。

1957年毛泽东明确提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”

1958年9月8日,毛泽东在最高国务会议上说:“教育比较带原则性,牵涉广大的知识界。几千年来,都是教育脱离劳动,现在要教育与劳动相结合,这是一个基本原则,是一个革命。”

然而,教育界的实际情况并没有使毛泽东感到满意。虽然教育事业的规模,包括学校与学生人数都有了很大的增长,全国人民的文化程度有了明显提高,但是学校的教育方法却与毛泽东所期望的相去甚远。这种不满在“二月来信”的批示中集中于:未能让学生“生动活泼地主动地得到发展”,这会使德智体全面发展的教育方针落空。在他随后的一系列讲话中又进一步指出,教育现状的突出问题是脱离实际,脱离社会,脱离劳动群众;尤以文科大学最为严重。

与毛泽东青年时代对旧教育制度的批判比较一下,就会看到,64年前后毛泽东对教育现状大声疾呼的批评绝不是心血来潮,小题大做,标新立异,而是他教育思想一脉相承的反映。在他看来,“连资产阶级教育家在五四时期就早已”批判的旧教育方法,在已经建立了十多年的新中国还在大行其道,“摧残人材,摧残青年”,这是不能容忍的。

毛泽东的教育思想应该如何评价?社会实践是检验教育成效的标准。

毛泽东创办的湖南自修大学,走出了郭亮、夏曦、夏明翰、李维汉、易礼容、罗学瓒、毛泽民等一大批著名的革命家。

毛泽东主持的农民运动讲习所为大革命时期风起云涌的农民运动培养了大批骨干。

延安时期毛泽东亲任教育委员会主席的抗日军政大学培养了十多万抗日干部,为后来的解放战争提供了强大的干部力量。

但是,当毛泽东在自己生命的最后年代准备把中国的未来交付给新中国的青年一代,期望着如同当年他们那一代革命者一样,在群众运动的大风大浪中涌现出新一批栋梁之材时,他却深深地失望了。正如毛泽东所担心的,这些在学校的象牙塔里呆了十多年,“看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见商品是怎样交换”的青年学子们,一旦走上社会,就表现得极不成熟。尽管他们满口马克思主义的词句,甚至可以背诵毛泽东的语录,却犯下毛泽东历来批评最多的错误,如毛泽东召见学生领袖时所说的:“就是脱离农民,脱离工人,脱离军队,脱离工农兵,就是脱离生产者。”他们没有想着为人民做什么好事,却热衷于 “以我为核心”,那“怎么能取得群众的信任呀?”结果就成了“群众不信任他,工人、农民、士兵不信任他,学生不信任他,本派的大部分不信任他”的孤家寡人。

客观地说,相对于文科大学,理工科大学的情况要好得多。新中国培养出来的理工科大学生,为新中国的科技发展和建设事业发挥了极为重要的作用,他们的功绩是不可抹杀的。这点在毛泽东的谈话中也有所反映。

真正的人民教育家,是他——毛泽东!

【文/林之辛,本文为作者投稿红歌会网的原创稿件】