面对人类受刑极限、法西斯暴虐顶端的赵一曼

晨光中的不朽

——赵一曼的最后岁月

刘 颖

导语:1935年秋天,日伪军在珠河游击区展开“扫荡”,为了掩护战友撤退,抗日民族英雄赵一曼身负重伤而不幸被俘。历经多次残酷非人般的刑讯,她咬牙坚持,顽强抵抗,令旁人感佩,令日寇生畏。雨夜出逃失败而再次被捕后,她面对人类受刑的极限和法西斯暴虐的顶端,意志毫不动摇,始终坚毅不屈。同时,作为一个母亲,她满怀歉疚和不舍,给自己的孩子留下深情的绝笔家书。随后,她高昂着头颅,从容就义,成为那年八月晨光中的不朽。

被俘关押

1935年11月,东北人民革命军第三军二团在左撇子沟附近与敌人激战,时任二团政委的赵一曼在掩护队伍转移的过程中,左臂受伤。在养伤期间,由于特务告密而遭到敌人围攻,赵一曼身负重伤,不幸被俘。

杂乱的马料房里,警务厅特务科外事股股长大野泰治冷峻的目光与赵一曼淡定的目光在较量、在对峙、在碰撞。大野泰治看出了对手的不平凡。

关于这第一次的审讯,战后作为日本战犯的大野泰治在关押期间于1962年写有如下供词:

这个妇女,穿着一件黑棉衣,腰下被血染着,脸伏在车台上,一个十捌玖岁的姑娘坐在她的身旁照料她。伤者头发散乱,大腿的裤管都被血灌满了,在不断往外渗。

我担心她马上死掉,得不到口供,从而失掉可能的情报,急忙走到她的身旁,叫喊道“起来!”她从容地抬起头来看着我,看见她那令人望而生畏的面孔,我情不自禁地倒退了两三步。我让远间(伪珠河县首席警务指导官远间重太郎)找个适当的场所。远间同县公所的翻译詹警卫商量之后,决定在马料房的高粱垛上进行。从审讯中,知道她叫赵一曼,二十七岁,在妇女抗日会工作,家庭是个富户,本人受过中国女性的最高教育。在以上这些问题上,她态度坦然,答语明快。

当问她关于赵尚志部队的事时,她回答:“关于抗日联军的事,我不知道。”

我问她是不是共产党员,在党内是什么地位。她回答说:“我同共产党没有关系。”我问她:“为什么进行抗日活动?”一听这问题,她一下子提高了声调作了义正词严的回答,与其说是回答我的问题,不如说是对日军的控诉。她说:“我是中国人,日本侵略中国以来的行动,不是几句话所能道尽的。如果你是中国人,对于日军目前在珠河县的行动将怎样想呢?中国人民反抗这样的日军难道还用得着解释吗?我们中国人除了抗战外,别无出路。”

尽管赵一曼受了严重枪伤,随时都有死去的可能,但大野泰治的审讯没有中断。他凭直觉确信赵一曼就是以珠河为中心,把三万多农民组织起来的领导者,于是立刻报告哈尔滨司令部。宪兵队马上派人到珠河,要将赵一曼送往哈尔滨。在哈气凝霜的冬月里,赵一曼被武装押解到哈尔滨,关押在伪滨江省警务厅拘留所。

大野泰治向特务科科长山浦公久、特高股股长登乐松等报告了有关审讯赵一曼的情况,并提出要利用赵一曼做破坏抗日组织的反间计划。就在大野泰治与登乐松每天都对赵一曼进行审讯的情况下,赵一曼的伤口开始恶化,危及生命,敌人只好将她送到哈尔滨市立医院监视治疗。

医院虽是救死扶伤的地方,却成了赵一曼的另一座囚笼。

张柏岩,一位名医。经过他认真检查,发现赵一曼全身有多处枪伤,左手腕是贯通枪伤,左大腿是“七九”步枪子弹伤,大腿根部和膝盖伤两处,根部为重伤,因伤后20多天没有治疗,创面已溃烂化脓。经过X光片照相发现,大腿骨粉碎性骨折,有24块碎骨片散乱在肉里,伤势危重。是什么人能够承受如此严重的枪伤?张柏岩从心里深感敬佩。

为尽快获取情报,大野泰治要求张柏岩给赵一曼做截肢手术。死可以,锯腿不行!这是赵一曼的态度。张柏岩出于对她的尊重,采用了保守的治疗方案。在三个多月的精心治疗下,赵一曼的伤势不断好转,为了便于审讯,敌人将她从大病房转到六号病房二号室的单人病房。

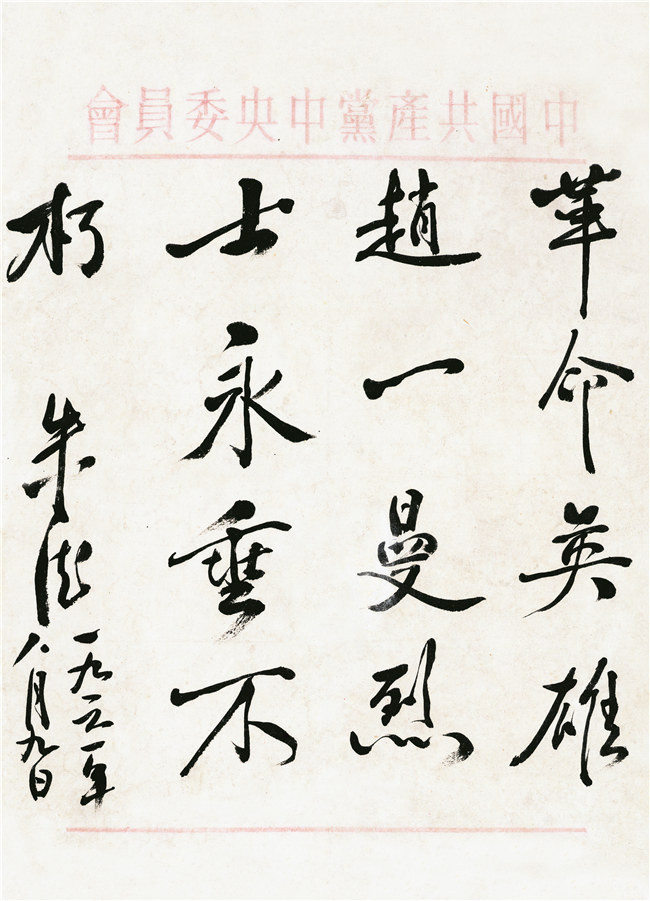

朱德题词:革命英雄赵一曼烈士永垂不朽

雨夜出逃

春天来了,带着一点点苦涩气味的丁香花开了。嗅着丁香花的香气,赵一曼敏锐地感觉到,她的危险将再次来临。逃出去,尽快地逃出去!她开始观察身边的每一个人。

看守赵一曼的有三个伪警察,24小时轮流值勤,其中最年轻的是董宪勋。董宪勋出生于山东肥城县一个贫苦的农民家庭,因生活所迫下关东找出路。为了糊口,不得已才托人找了个当警察的差事。赵一曼在董宪勋的目光里捕捉到了善良与同情,在他值夜班的时候,主动与之攀谈。

赵一曼是如何做董宪勋的工作的呢?在敌伪报告中有这样一段记述:“为了灌给警士以抗日思想的目的,她是费尽了苦心的。她的主要手段是:以写作形式把她在满洲事变爆发时于奉天所目睹的日本军暴虐状况、成立伪满洲国肮脏的目的、被虐待之中国人民的惨状、驱逐日本人打倒满洲国是活在中国土地上的每一个人的使命等,在药纸和其他纸片上加以记载,通常采用通俗的且令人富有兴趣的小说文体,因为她用了使人在一读之后即能憎恨日本而想起来打倒满洲国的写法,所以使该警士在思想上成为赵一曼的俘虏,以致表示愿做一个反满抗日的斗士且参加这个战线的决心。这个时期是她对于警士开始工作的四月下旬前后,仅不过是二十天的功夫。”经过赵一曼真诚的教育和启发,董宪勋逐步对赵一曼由同情转变为由衷的钦佩,他愿做一个反满抗日战士,同赵一曼一起到游击区去。

而赵一曼与小护士韩勇义经过半年多的相处,已情同姐妹。年轻的姑娘对赵一曼十分信赖,她敞开心扉向赵一曼讲述了自己恋爱受挫工作中、因是见习护士而受欺负等事。赵一曼对韩勇义的身世很是同情,也将自己失去丈夫、与孩子离别的经历讲给她听,还向这位姑娘描述了东北抗日部队里的生活,极大地激发了她的民族自尊感和对自由生活的向往。韩勇义问:“我到那里去能做什么?”赵一曼说:“后方医院正需要你这样有文化、有技术的护士,你到那里大有用武之地。”

在赵一曼的感化和教育下,董宪勋、韩勇义都表示一定竭尽全力帮助她逃离虎口,自己也要参加到抗日根据地的斗争中去。

1936年5月17日,警察厅突然指令各报记者前往医院,对赵一曼进行采访。20日,各报便以显著位置刊登出赵一曼如何被捕、被审以及躺在病床上的照片。有的报纸还详细介绍了赵一曼在丛山密林中的抗日活动和她百折不挠的忍耐性。尽管这些报纸都称她为“女匪首”,但人们都对她产生了敬佩之情。

赵一曼的意志是坚定的,生命力是顽强的。由于她的伤势逐渐好转,敌人迫切地想知道抗日部队的情报。于是,对她的审讯也更加残酷,病房被敌人当成了审讯室,他们将赵一曼拖到地上用皮鞭抽,用皮鞋踢,把她的头往墙上撞,用烟头烧她的脸……

董宪勋和韩勇义偷偷地流泪了,这是心疼的泪水,这是愤怒的泪水。想尽一切办法保护大姐吧!当特务要再次审讯赵一曼时,他们设法搪塞、阻止。“她的伤口恶化了”“她刚吃了安眠药我们喊不醒”,两个人编造着不同的说辞,只为他们的大姐少受一点伤害。但是,这种保护又岂能长久,敌人终有一天是会察觉的,逃出虎口的计划必须加快实施。

就在6月20日晚,在滂沱的大雨中,董宪勋和董广政(董宪勋堂侄)坐一辆俄国人开的汽车来到市立医院后门,让汽车在外面等着,他俩进入医院。由于董宪勋是看守警察,谁也不敢拦挡,还以为他在执行任务。

董宪勋、董广政和韩勇义三人把赵一曼背出后门,坐上汽车,在风雨中由山街(今哈尔滨市一曼街)开到文庙屠宰场后门。他们下车后将汽车打发走,赵一曼坐上一顶轿子,在风雨泥泞中艰难地向东奔去。当他们走到阿什河边时,见“万缘桥”已被水冲断,只好趟水过河。河水很深,董宪勋拉着韩勇义,董广政扶着轿子,摇摇晃晃挣扎着好一会儿才趟过了河。天黑路滑,湿衣服裹着腿迈不开步。他们整整走了一夜,第二天早晨才走到阿城县境内的金家窝棚董宪勋叔叔董元策家里。

这天白天,董元策到外边去观察动静,没敢让赵一曼他们走。直到下半夜,赵一曼等人才坐上魏玉恒的三套马铁瓦轮大车,直奔宾县三区的方向而去。雨后道路泥泞湿滑,大车走得很慢,又怕遇到伪警察遭到盘问:他们只能避开村庄绕道而行,大车一夜间只走了20多里路。

6月29日早上七时,换班警士发现赵一曼不见了。门锁着,砸烂了玻璃,室内空空,一个人都没有。这还了得,跑了如此重要的人犯,警察厅炸锅了。因为一时查不到赵一曼逃走的方向和线索,整整一个上午,警察厅都在慌乱和紧张中度过。下午二时,他们总算查到了拉赵一曼出城的白俄司机。高压之下,司机供出了一行人逃走的方向。特务们有的骑马,有的驾驶摩托车,立即上路去追赶。

另一边,隔夜的雨还挂在草间、叶梢,赶车的魏玉恒不断挥鞭抽打着拉车的三匹马。马儿啊,你快些跑,已经到了李家屯,这里离游击区只有两华里多的路程了。

突然,一阵急促的马蹄声传来,车上的人回头看去,但见远处一队人马奔驰而来。董宪勋抽出早已准备好的手枪。这时,赵一曼镇静地说:“不要慌,把手枪扔掉。你们把一切都推到我身上,什么也别承认,就说是我花钱收买的,你们是逃婚,让我给骗出来的!”

话音刚落,敌人已到眼前……

赵一曼与儿子宁儿的合影

就义绝笔

这是一座白色的三层大楼,正面矗立着六根克林斯廊柱,其庄严神圣的造型似古希腊帕特农神庙。九一八事变后,此建筑被伪满哈尔滨警察厅占据,成了一座魔窟,再次被捕的赵一曼被关押在这里的地下室。赵一曼的出逃无疑是对敌人最大的嘲讽,当她拒绝了警佐林宽重的诱降后,一场严刑开始。

阴森的刑讯室里,外号叫“小阎王”的吴树桂是行刑的主凶。吊拷、鞭打、钢针刺指甲、烙铁、用铁条刺腿上的伤口、往嘴里灌汽油和辣椒水等各种酷刑被敌人轮番使用。

“你说不说?”敌人在吼叫。赵一曼咬着牙说:“你们让我说什么?说我有幸活着看到了阎罗妖的十八层地狱!”

昏过去、醒过来,赵一曼用仅有的一丝气力怒斥林宽重:“你们这些强盗可以让整座村庄变成瓦砾,可以把人剁成烂泥,可是,你们消灭不了我的抗日信仰,打败不了中国人的抗日决心!”正是这信仰,支撑着赵一曼在炼狱里熬成铁、炼成钢!

当普通的刑具无法征服赵一曼时,敌人开始动用从日本本土专门运来的一张电椅,想用这种最新的法西斯刑具来动摇她的意志。在这张电椅上,赵一曼被折磨得死去活来,7个小时的酷刑,漫长到无边无际。这是人类受刑的极限,是法西斯暴虐的顶端,在这场人与鬼的较量中,赵一曼以血肉之躯挺了过来。

还有什么办法能让她屈服吗?没有了。那就毁灭她的肉体吧,这是敌人最后的、唯一的选择。

1936年8月1日,一声悠长刺耳的汽笛声划破夜空,沉重的蒸汽机车头带着数节车厢驶离了火车站,车头喷出的白色雾气慢慢消散在夜幕下的哈尔滨。赵一曼坐在车厢的一角,身上的刑伤隐隐作痛,这是她在人世间的最后一夜,天亮后,她将被处死在曾经战斗过的珠河(今尚志市)。

这个世界她来过,为了主义、为了信仰,她愿意舍身,牺牲也是预料之中的事情。可中又为何如此疼痛?还是放不下啊,放不下那个寄养在亲属家中唤作宁儿的孩子。

忘不了,江西地下交通站被破坏时,她背着未满周岁的孩子在风雪中逃难;忘不了,为了一张船票,她将孩子插上草标,当街叫卖忘不了,为了工作,孩子被寄养在亲属家中忘不了,分别时的那张黑白照片,还有那撕心裂肺的哭喊。

宁儿,应该七岁了。七岁的孩子有多重?七岁的孩子有多高?她多想亲亲他的脸颊,摸摸他的脚丫啊。

赵一曼向宪兵要来纸和笔,在昏暗的车厢中,用痉挛的手写下了绝笔家书:

宁儿:

母亲对于你没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永远没有再见面的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实际行动来教育你。

在你长大成人后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

你的母亲赵一曼于车中

遗书能到宁儿的手里吗?敌人会不会拿着这份遗书顺藤摸瓜去寻找迫害她的孩子?她的心悸动了一下,于是,又写了一份与她编造的口供一致的另一份遗书,看起来好像是余言未尽的补充。

亲爱的我的可怜的孩子:

母亲到东北来找职业,今天这样不幸的最后,谁又能知道呢?母亲的死不足惜,可怜的是我的孩子,没有能给我担任教养的人。母亲死后,我的孩子要替代母亲继续斗争,自己长大成人,来安慰九泉之下的母亲!你的父亲到东北来死在东北,母亲也步着他的后尘。我的孩子,亲爱的可怜的我的孩子啊!

母亲也没有可说的话了。我的孩子自己好好学习,就是母亲最后的一线希望。

一九三六年八月二日

在临死前的你的母亲

两份遗书,是嘱托,是智慧,是心血。一句“我最亲爱的孩子啊”,蕴含了万语千言和深深的不舍。

东方露出一抹灰白,在汽笛的嘶鸣声中,押解赵一曼的火车开进了珠河。站台上布满了日伪军,刺刀的锋刃闪亮在清冷的早晨。她被架到事先准备好的马车上,马蹄声、日伪军警的吼叫声打破了小城清晨的寂静,两队端着刺刀的日本兵把马车夹在当中,缓缓穿过街市,向北门外方向走去。

马车上,赵一曼昂起头颅,鬓边带血的发丝随风飞舞。这时,人群中有人认出了她,喊了声“瘦李子”“李姐”(赵一曼原名李坤泰),接着传来了压抑的啜泣……

告别前怎能没有歌声,赵一曼用沙哑的嗓音唱起悲壮的《红旗歌》:

民众的旗,血红的旗,

收敛着战士的尸体。

尸体还没有僵硬,

鲜血已染红了旗帜。

高高举起啊!

血红旗帜,

誓不战胜终不放手……

歌声随着晨风回荡在长街之上。小北门外是一片凄凄的野草地。赵一曼从容地下了马车,两个宪兵要上前来架她,被她用力甩开。

东方的太阳刚刚升起,血色的光芒照在赵一曼的身上,她艰难地向前走去,好像没看到那一排黑洞洞的枪口。稳稳地,她在草丛中站定。

“赵一曼,你还有什么话要说吗?”一个日本宪兵准尉发出了问话。

就像是要出一趟远门,赵一曼平静地回答道:“我已经没有什么可说的了,我在关内有一个七岁的儿子,如果能把我的遗言转交给他,我要说的话都写在上面。”

最后的时刻,赵一曼望向远方,远方好像有雾,她仿佛看见丈夫在招手,看见宁儿在笑。

枪声响起,赵一曼倒在八月的晨光里……

(作者单位:黑龙江省东北抗日联军历史文化研究会。本文原载《炎黄春秋》2024年第4期。)