刘润为:凡是榜样名村,念的都是同一本“真经”!

中国是一个农业大国。中国现代化的根本问题是农村现代化。没有农村的现代化,即使建造再多的“飞地”,即使这些“飞地”已经达到超发达国家的水平,也不能说中国实现了现代化。

那么,怎样来实现农村的现代化呢?有人主张消灭农村:一是把农业转移人口留在城市;二是把其他农业人口集中到一个新建或已有的城镇。

在产业结构和社会结构深刻变革的发展阶段,创造一切条件,让农业转移人口在城市中住得下、融得进、就得业、创得业,无疑是顺应时代潮流的正确举措。但是,不问青红皂白,“一刀切”地把农业人口赶出原来的农村,则不能说是一种求实的态度。

目前,全国约有6亿乡村人口,能够全部城镇化吗?拆农家院盖楼房,盖得起吗?仅按1人20平方米的居住面积计算,共需建楼120亿平方米;按每平方米2000元计算,则需资金24万亿元,这还不算其他必要的辅助设施。在可见的将来,我们拿得出这样一笔钱吗?

事实上,不顾农民的实际支付能力和本地的实际情况,好大喜功,盲目地把农民“赶上楼”的做法,已经结出了不少苦果。我曾看过某地的一个“样板镇”:农民住进楼房,没地方养鸡,就在楼道或阳台上养;冬天无力交纳取暖费,造成水管冻裂,如此等等,不一而足。如今,原本很漂亮的一个新镇竟然变成了一座荒芜的“鬼城”。进一步的问题是,如果把原来的村庄统统拆掉,乡间的一切历史文化遗存,一切乡风乡俗,一切一切的乡愁,都将荡然无存。比如河北张家口那里的一个村庄,至今还有战国时代的民房,如果拆掉盖楼房,将是多大的无可挽回的损失!

有人说这是新型城镇化,其实不是,这是片面的城镇化、扭曲的城镇化、破坏性的城镇化。

根本出路在于推动城乡发展一体化。什么叫城乡发展一体化?说通俗一点,就是工业有的农业也要有,城市有的农村也要有,市民有的农民也要有,真正实现“你有我有,全都有”。我们常说不忘初心,不忘实现共产主义的远大目标,倘若我们实现了城乡发展一体化,那么“三大差别”就至少能够消灭三分之二,这无疑是一个十分诱人的前景。

推进城乡发展一体化,离不开国家和城市的支持。新中国成立以来,为了建设独立完整的工业体系,为了让中国永远摆脱落后挨打的命运,广大农民作出了太多的奉献和牺牲,但是他们无怨无悔、甘之如饴。作为支撑中华人民共和国的脊梁,他们将赢得子孙后代的永久崇敬。

如今,我国经济实力和综合国力显著增强,已经具备支撑城乡发展一体化的物质技术条件,已经到了工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段。“羊有跪乳之恩、鸦有反哺之义”,何况人乎?在国家不断加大对“三农”投入的同时,社会各界也一定要把党和国家的支农方针转化为自己的内在要求,不断拓宽帮扶渠道、不断加大支持力度、不断提高服务质量,务求所“反”之“哺”产生实实在在的效果。这是实现农村现代化的重要保证。

不过,另一面的事实是,中国农业太大,农村和农民太多,单靠国家、城市的支持是不可能全面实现现代化的。即使实现了,也不可能持久保持并不断提高。外部的支持只能作为一种助力、一种条件,最根本的还是要靠亿万农民自己,靠亿万农民创造历史的无穷伟力。

令人振奋的是,我们的农民兄弟已经在自己的土地上创造了一个又一个现代化的人间奇迹。周家庄、南街、兴十四、大寨、华西、东岭、花园、龙门、航民、进顺、方林、九间棚、周台子、龙门、黄儿营西……从京畿重地到西南边陲,从白山黑水到黄土高坡,从中原腹地到东南沿海,从江南水乡到雪域高原,到处都有这样的榜样名村。

在他们那里,产业发达、设施齐全、生活富裕、社会和谐、生态良好、乡情浓郁,幼有所长、壮有所用、老有所终、病有所医、住有所居,没有辍学少年、失业青年、空巢老人、留守儿童,也没有房奴、车奴、医奴和婚奴,人们的进取精神和幸福指数甚至明显地高于城市,真个成了“黄发垂髫,并怡然自乐”的现世“桃源”。

它们是东方的晨曦、惊蛰的春雷、进军的前驱,预示着、召唤着农村现代化的灿烂前景。

“一花一世界,一叶一如来。”综观这些榜样名村,可谓各擅胜场、各有千秋,但也有其鲜明的共性,或者说他们念的是同一本经过反复检验的“真经”。这本“真经”就是党的领导和社会主义道路。

凡是榜样名村,都有一个坚强的战斗堡垒——党支部、党总支或党委会。这是一个紧密团结的集体,廉洁奉公的集体,全心全意为群众服务的集体;是一个具有高远眼光、务实作风、创造精神的集体;是一个在广大群众中具有极强聚集力和号召力的集体。尤其是这一班人的“班长”,往往以其更高的精神境界和更强的领导能力而成为当地农民群众公认的领袖人物。

凡是榜样名村,都始终不渝地坚持发展集体经济、坚持共同富裕,但是他们并不保守,也不僵化。自实行市场经济以来,他们一直主动地融入这一潮流,积极探索优化资源配置的多种途径,积极探索集体经济的多种实现形式。难能可贵的是,在这种融入的过程中,他们一直没有丧失自我,一直没有迷失方向,而是在生产资料占有、生产过程和收入分配等各个环节牢牢掌握着主导权和支配权。

为了让实现中国农村现代化的不二真经更加广泛地落地开花,中国红色文化研究会曾于2016年组织撰写报告文学专集《田野的希望——榜样名村成功之路》(北京日报出版社2017年出版),今天又推出《乡村振兴领头人——中国模范村书记》一书,希望全国56万名村书记能够从中获取推进乡村振兴的动力和智慧。

此书由本会理事叶星同志采写。他用了两年时间,来往大江南北,行程3万多公里,深入采访700多人次,在充分占有资料和深入研究之后才进入写作过程。这是一位作家对乡村振兴大业了不起的贡献。在此书即将出版之际,我们谨向作者和热情支持此书出版的中国华侨出版社致以深切的敬意!

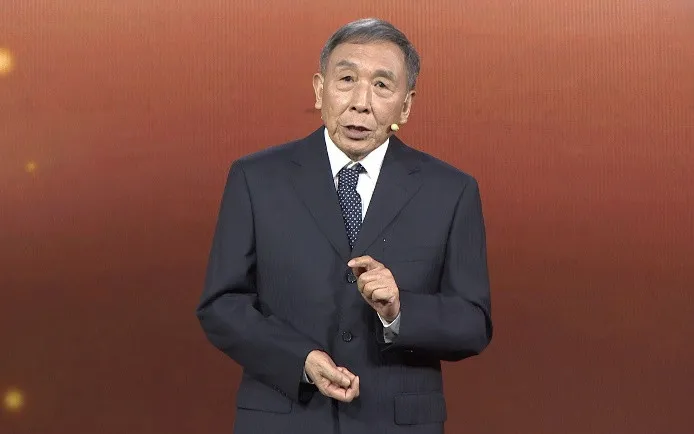

(作者系中国红色文化研究会会长;本文为作者为中国华侨出版社2024年8月出版的《乡村振兴领头人——中国模范村书记》一书所作序言,来源:“红色文化网”微信公众号;图片来自网络,侵删)