张文木:科技战略是一种哲学——基于战争史的辩证思考

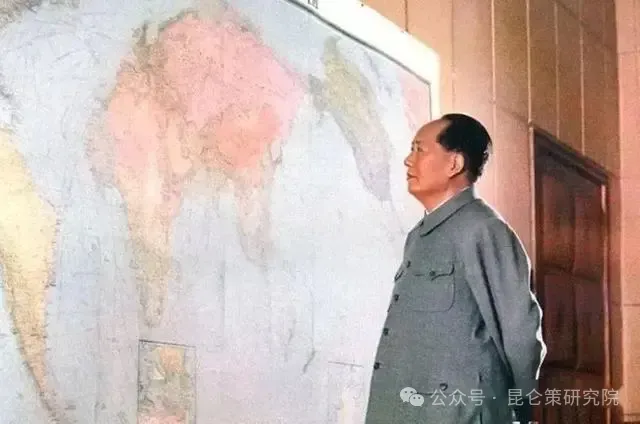

习近平总书记在2021年9月27日召开的中央人才工作会议上强调:“要大力培养使用战略科学家”“有意识地发现和培养更多具有战略科学家潜质的高层次复合型人才,形成战略科学家成长梯队。”战略是一种从全局考虑谋划实现全局目标的规划。科学家如果缺少战略意识,所谓的只见树木不见森林的“科学”可能就是科学家的天花板。毛泽东同志曾经说,他要用“文房四宝”打败国民党四大家族。这里的“文房四宝”指的就是哲学思想。哲学从某种意义上说就是物的边界及其本质转化的学问,边界是事物相对性和差异性的界定,是对立面的规定,同时也是事物性质转化的边际。

科技战略与科技哲学

毛泽东同志曾说,“规律自身不能说明自身。规律存在于历史发展的过程中。应当从历史发展过程的分析中来发现和证明规律。不从历史发展过程的分析下手,规律是说不清楚的。”如果将战争分为时间较短战役层面的局部战争和时间较长的全面战争,我们就会从世界历史中发现一个规律性的悖论:在大国冲突中,军事技术占优势的一方往往在战役或局部战争中占有先发制人的优势,并往往可获完胜;但只要是局部战役转入全面战争,它一定就是人民战争,这时占据技术优势一方往往为技术落后一方所败。因而,决定战争终极结果的不是在局部战役中充分发挥作用的技术,而是人民。列宁曾说,战争中“谁的后备多,谁的兵源足,谁的群众基础厚,谁更能持久,谁就能在战争中取得胜利”。三百多年近代史证明列宁是对的。以几乎数个世纪都处于部落文明的中亚阿富汗为例,在19世纪下半叶,阿富汗人民抵挡了当时科技最先进的、号称“日不落”的国家英国的三次入侵;20世纪末,阿富汗人民又打败并驱赶了超级大国苏联;21世纪初,还是阿富汗人民,打败并赶跑了世界唯一的超级大国美国。三个世纪里三个世界头号霸权国家无一例外地败在几乎处于部落文明阶段的阿富汗,这说明技术在人民战争中不是决定战争胜负的因素。

一定程度上说,优点的过度使用就是缺点,缺点是对自身优点的过度依赖。正如人类社会高科技国家英国、苏联、美国于19、20、21世纪屡败于其发展近乎于部落阶段但具有极限消耗优势的阿富汗人民一样,依赖技术叠加路线发展起来的美国军工科技优势强化了美国的战役能力,漂亮的战役胜利也刺激了美国的活力,但是当战役转成需要长时期的极限消耗的战争时,情形就不一样了:这时就是物质的存量大小、极限消耗的能力而非技术变量的差距决定战争的成败。曾在肯尼迪、约翰逊时期任美国国防部长,并在越南战争中遭遇惨败的麦克纳马拉,在其《回顾:越战的悲剧与教训》一书中痛苦地承认了人民战争的威力。他说:“正如我们一贯所表现的那样,我们没有充分认识到现代化、高科技的军事装备、军队和理论,在与非正规的、被高度激发起来的人民运动的对抗中,其作用是极有限度的。”

科技的逻辑不在优势而在转化矛盾

很多人在理解科技的时候往往着眼于制造或消灭矛盾,这是科技研究中的形而上学思维,在这种思维中出不了战略科学家。真正的战略是辩证地转化而不是制造或消灭矛盾的学问:前者注重非线性的变量,后者注重线性的增量;前者解决问题的思路是“道法自然”,这是人本,即技术服务人民的思路;后者是“马太效应”,即技术服务资本的思路。人民需要团结合作,资本需要两极分化。

战略科学家的任务是将对手的科技优势转化为劣势,将我方的劣势转化为优势。社会主义是以人民为本的主义,科学技术从属于人民,这使社会主义科技生长和转化有了最深厚的土壤;而资本主义是以利润为本的主义,它的科技只能从属于资本,其发展空间必将日益萎缩且不可持续。战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众而非资本之中。科技的逻辑不在优势而在转化矛盾。

任何技术只能是为特定的时空设计的,脱离特定时空的科技及其优势是不存在的。因此,时间和空间转化是转化特定科技优势的重要方式。例如,毛泽东用山地游击战将蒋介石适用于平原作战的重武器优势生生拖垮,而李德在中国山地战场套用西方的适应于平原的战术模式,反倒助长了蒋军的装备优势,结果导致第五次反“围剿”的失败。

这种时空转化就是以形化势。形虽有利于对方,但我方通过地形转换可将对方的装备优势转化为劣势从而达到战胜敌人的目的。毛泽东同志和李德的矛盾就在于此:李德试图用技术或精神叠加而非时空转换的方式获得大于敌方的优势,因此,李德主张打阵地战;而毛主席主张打游击战和运动战,有利于将对方装备的平原地形转化成有利于我方的山地地形,以形化势,这使红军在前几次反“围剿”中打败了蒋介石的军队。

以形化势方式也在中国与美国的斗争中发挥了巨大作用。美军的海上力量有优势,但这种优势也只有在对等海域才能显现。然而,在拥有中远程导弹打击能力的中国的近海,大陆本身可以看作是超巨型航空母舰,这时敌方的海上优势则相形见绌。

战略科学家考虑的不是消灭矛盾——矛盾是消灭不了的——而是转化矛盾的问题。任何技术,其功能都是有边界的,过了边界,强大就转化为弱小;不越过边界,弱小可以转为强大。毛泽东明白这一点。1957年3月1日,毛泽东主持最高国务会议,在谈到国际形势时说:“我们在前进中间有很多困难,但是不要忘记,美国也有它的困难。《红楼梦》里头的著名人物王熙凤有言,‘大有大的难处’。美国的月亮也不一定那么好。它有那么些原子弹,多了些钢铁,现在很强大。这一点要承认。我们骂它是纸老虎,就是说它这些东西是建立在不很稳固的基础上。我们也有毛病,也有缺点。我们的人民对我们有许多不满意。我们的经济、文化还很落后。可是,西方国家是建立在一个矛盾更多更大的基础之上的,不要忘记这一点。”

可见,技术是“真老虎”和“纸老虎”的统一,它是辩证存在的。只有能从“真老虎”中看出其“纸老虎”所在,知道对方的科技软肋即矛盾转化边界的人才能有必胜的自信和底气,反之则不然。毛泽东同志什么时候都有信心,因为他可以从对手强大处看到其软肋,也从对方的软肋处看到对手强大的方面。在伟大斗争中仅靠勇气是不行的,还得靠哲学。

胜利离不开政治家和科学家对唯物辩证法的熟练运用

代表了人民,是不是就可以获得胜利呢?当然不是。获得胜利不仅仅是立场问题,尽管立场很重要,它更需要政治家和科学家对唯物辩证法熟练运用的能力。

列宁说:“政治是一种科学,是一种艺术,它不是天上掉下来的,不是白白可以得到的;无产阶级要想战胜资产阶级,就必须造成自己的、无产阶级的‘阶级政治家’,而且要使这种政治家同资产阶级的政治家比起来毫无逊色。”列宁说的这种“无产阶级的‘阶级政治家’”,就是今天习近平总书记要求的具有“战略领导”能力的政治家和战略科学家。习近平总书记要求“大力培养使用战略科学家”,说“战略科学家是科学帅才,是国家战略人才力量中的‘关键少数’”。

那么,怎样才能成为成熟的战略科学家呢?成熟的战略科学家不仅要有坚定和彻底的人民立场,更重要的还有能带领团队取得全局性而不仅仅是局部性的胜利的能力。简而言之,人民和胜利就是对战略科学家品质的基本要求。为人民,但不胜利,这是李立三、王明式的“左派”幼稚病,本质也是损害人民利益的;而胜利了不为人民,那简直就是犯罪。为人民要有成熟的唯物论素养,要胜利,就得有高超的运用辩证法的能力。

历史的经验值得注意,近代以来让我们失掉领土的都是技术可以充分发挥优势的局部战争(如中日甲午战争)而不是全面战争(如持续十四年的抗日战争)。但是,这绝不是说不要重视科技的发展,而是说发展不能依赖技术路径,而应当依靠人民和为了人民。人民及人民战争是我们“安身”的基础,有了这个基础,我们就会有基本的科技自信。

但是,为了“安身”就必须“立命”。因此,全力发展科学技术,迅速追赶拥有科技优势的国家是必要的,其目的不是更加依赖科技,而是让敌人在与我国交手时不仅失去在战争中获胜的能力,而且也要让他们失去战役获胜的能力。只有处于这样一个“双赢”前提下,我们国防才是强大的和世界一流的;只有建立了这样一个全面认识的科学家才可以称为战略科学家。

“道法自然”,科技为了人民,这既是战略科学家必备的哲学素养,也是中国科技自信的哲学基础。发展科技是为了人民,但是为了人民也必须胜利。胜利必须是全面的,这就意味着我们不仅要将全面战争的主动权抓在手中,而且还要将局部战争的主动权也抓在手中;在未来,我们要让对手失去全面战争获胜的能力,也失去局部战争获胜的能力,以实现世界一流军队应当具备的全面和局部战争都可以打赢的强国目标。

本文原载2024年12月16日《北京日报》第16版理论周刊·文史

【文/张文木,北京航空航天大学战略问题研究中心教授,红歌会网专栏学者。本文原载于“张文木战略”】