20世纪中期革命文学中母女传承的转型与家国关系——兼论女作家袁静及其作品

导 语

去年上映的电影《好东西》广受关注,原因之一是它呈现了一种新的母女关系。主角铁梅是一位单亲妈妈,一边忙工作,一边抚养女儿王茉莉。她的邻居小叶是一个乐队歌手,渴望爱情,也被爱情伤害。她们偶然结识,建立起一个小小的共同体,抵御社会中对女性不友好的声音,清理成长过程中“厌女”情结造成的伤害。这也为王茉莉构筑了一个自由的成长环境,让她能够不被既有的性别规范所绑架,建立一种“新的游戏规则”。这个故事打破了只有一夫一妻的“完整家庭”才能养好孩子的神话:小叶与铁梅的相互支持,在小范围内扩展了传统小家庭的公共性,也为人们习以为常的家庭模式、母女关系提供了另一种可能性。不过,有的观众觉得《好东西》创意虽好,但却有些乌托邦。

回到八十年前的陕甘宁边区,家庭的公共化与母女关系的重塑并不是一种乌托邦的想象,而是革命带来的切实改变。今天推送的丛小平老师的文章,就以《刘巧儿告状》文本内外的故事,生动而具体地说明了这一点。

刘巧儿的故事大家耳熟能详。在妇女主任李婶儿的帮助支持下,巧儿有胆量违抗父母之命;在革命政权的支持下,她不会面临“娜拉走后怎样”的困窘。与五四一代不同,巧儿在国家革命政策的支持下,得到了幸福的婚姻和家庭。在革命浪潮中,家庭并不是不可侵犯的私人领域,而是妇女联合起来争取解放的公共战场。作为“社会母亲”的李婶儿和作为“娘家”的妇女组织,能够为争取自由和独立的妇女撑腰,从而建立起了一种基于革命政权的新型“母女关系”。因此丛老师认为,中国革命中的妇女解放并不像有的人所批评的那样,是由男性主导的拯救妇女的活动,把革命政权和所谓“男性权力”划等号,实际上忽视了革命中妇女发挥的重要作用。

但与此同时,丛老师也捕捉到当时妇女解放的局限性:一是妇女的卫生健康问题被忽视,革命者与母亲的身份难以兼容;二是革命文艺作品中对乡村中母亲的描写过于负面,将其等同于父权的共犯,忽视了传统家庭中母亲的能动性;三是解放区的妇女干部大多不生育,担任“社会母亲”的角色领导妇女解放,农村妇女照旧生儿育女,担任“生物母亲”的角色,延续了过去嫡母和生母的阶级分工。

小编认为,女干部无法处理好自身作为革命者与母亲的矛盾,有其客观原因。当时的主要矛盾是土地革命和抗日战争,对于革命者来说,或许时代任务更为急迫。将妇女干部和普通农妇之间以阶级分工来区别描述,或许也不够准确,因为延安是一个走群众路线的地方,干部和群众之间不是对立关系。上述问题并非不可解决的,当时逐步建立起的妇女群众组织,恰恰为这些问题的解决提供了基础——这正是《好东西》中缺失的、更大尺度的公共性。妇女解放永远是进行时,革命时期的妇女解放也并非完美,丛老师在肯定革命的前提下反思妇女解放的问题,想必会激发大家进一步思考。

下周六(3月8号)上午10点,我们有幸邀请到本文作者丛小平老师做客诚食讲座,在国际劳动妇女节当天与大家一同探讨过去与现在的妇女解放,敬请期待!

作者 | 丛小平:美国得克萨斯州休斯顿大学历史系教授,研究领域为中国近现代教育史、妇女史、思想史、革命史,并涉及社会史、法律史、文化史。

责编 | 侯农

后台排版 | 童话

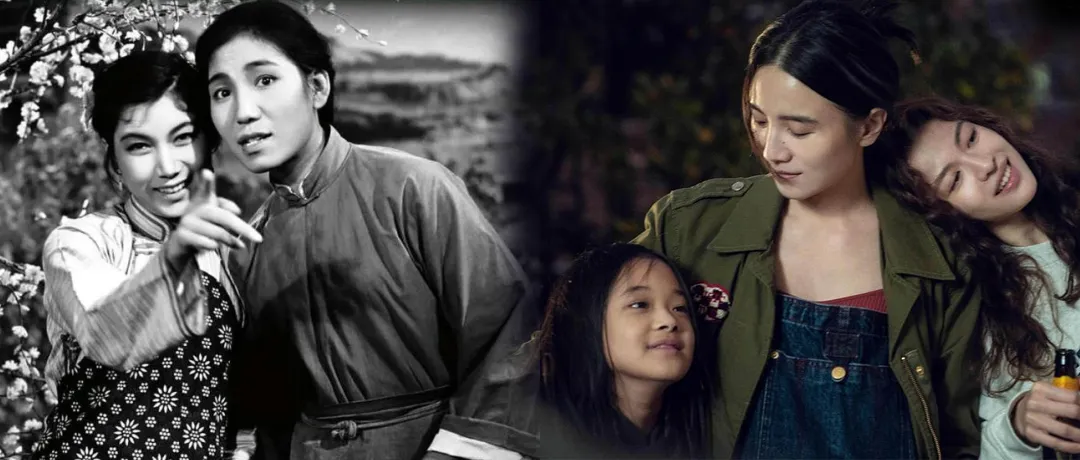

刘巧儿和李婶儿(左图),王茉莉、铁梅

和小叶(右图)| 图片来源:豆瓣电影

一

绪 论

20世纪的社会和家庭变革强调了青年男女的婚姻自由和建立核心小家庭的主题,为此五四新文化运动创造出了反抗家长制的话语。文学作品中突出地表现了子女与父亲的冲突,但对于“前近代”家庭中母女的关系及其在20世纪的历史转型却缺少表现,尤其是革命话语和国家意识形态对母女关系变化的影响则完全被忽视了。20世纪40年代到50年代正是革命女性身份转变的时刻,在五四话语中她们是反抗家长制、脱离家庭的女儿,从1940年开始,这些反叛的女儿们逐渐走入家庭,成为母亲,于是一些革命文学中出现了表现母女关系的作品。尽管这种表现有着强烈的革命话语和国家意识形态的影响,但是仍然有着历史的连续性,体现着晚清以来的社会家庭的变革趋势。

本文试图以刘巧儿故事的原型及其艺术表现、剧本《刘巧儿告状》,以及作者袁静的个人家庭背景和生活经历为主线,从历史和文学的角度来观察社会变革中的母女关系以及女性社会性别的形成,同时讨论革命文学在表现女性的母亲身份和母女关系的断裂与转型时如何回应社会潮流以及革命话语。

本文认为,袁静在讲述乡村青年女性反抗家长制包办婚姻故事的同时,也创造了一个没有母亲的女儿形象,尽管这是一种与历史原型相反的文学创作,但却反映出20世纪家庭关系中传统母女传承的断裂。更重要的是,袁静还创造了一个具有国家身份的中年女性作为“社会母亲”,指导帮助青年女性的婚姻问题,由此将国家的关注和影响带入了家庭,同时又将家庭关系赋予了社会意义。作者试图分析袁静的作品和家庭背景,从中揭示20世纪革命文学在表达女性性别身份转变时,既有历史的根源,亦有社会变革的冲击。创造“社会母亲”的形象表现了知识女性在20世纪的社会变革中试图定位女性与家庭和国家的关系。而且,通过理解20世纪中国社会母女传承的断裂与转型,重新审视家国关系的变革,可以让我们反思具有统治地位的西方性别元理论以及“男性化”的现代性理论中所存在的问题。

新凤霞扮演的刘巧儿 | 图片来源:豆瓣电影

二

从历史原型到剧本:

1943年的婚姻纠纷与“刘巧儿”

袁静编写的秦腔《刘巧儿告状》

图片来源:保马公众号

1944年年底,甘肃陇东中学的女教师袁静创作了剧本《刘巧儿告状》,讲述女主人公刘巧儿在陕甘宁边区政府的帮助下,反抗父亲的包办买卖婚姻,终于嫁得意中人的故事。这个故事的说服力在于它基于一个真实的法律案例,即1943年陕甘宁边区陇东地区高院分庭所处理的“封彦贵与张金才为儿女婚姻案”,其中封家的女儿捧儿(1957年改名为封芝琴)就是剧中女主人公刘巧儿的原型。这件婚姻纠纷案发生在甘肃省东部(陇东地区)的华池县(今甘肃庆阳市辖下)。

从20世纪30年代开始,共产党势力在此地建立起革命政权,连接了陕北和宁夏南部的地区,成为中共在长征以后新建立的革命根据地,称为陕甘宁边区。在这个新的革命根据地,中共进行了一系列社会改革,包括婚姻改革。但是婚姻家庭改革引起了地方乡村民众的不满,造成很多婚姻纠纷,“封彦贵与张金才为儿女婚姻案”就是其中一例。

这件婚姻纠纷缘起于1928年,华池县农民封彦贵将4岁的女儿封捧儿许配给当地农民张进财6岁的儿子张柏(有的文件写作“张柏儿”)。根据边区高等法院(以下简称“高院”)的案卷,张家付给封家彩礼10个银圆。1942年当捧儿到达适婚年龄,张家多次提出要娶捧儿过门,但封家不予理睬。张家无奈,以悔婚将封家告到华池县政府,政府先是试图调解,但未成功。档案上记载,由于当时捧儿本人“坚决反对”包办,县政府只能根据婚姻自由的原则废止了封张两家的婚约。封彦贵在废除与张家的婚约之后,于1943年将女儿许配给一位名叫朱寿昌的人,并接受了丰厚的彩礼。就在此订婚后数日内,捧儿随母亲去邻村“过事”(即红白喜事),遇到前未婚夫张柏,二人做了简短的交谈。无人知晓他们交谈的内容,但是法律文件记载说张柏表达了对捧儿的爱慕,捧儿表示愿意嫁给张柏,但苦于无法摆脱家庭阻挠。当晚张柏回到家中,对父亲提起与捧儿的会面以及捧儿的意思。于是,当天深夜张进财带领二十多位族人和儿子张柏一起到封家抢亲,将捧儿抢到家后与张柏成亲。但封彦贵立即到华池县司法处,状告张进财抢亲。县司法处认为抢亲犯法,判决张进财、张柏等人服苦役,捧儿与张柏的婚姻无效。但捧儿不服判决,亲自到陇东分区所在地的庆阳县告状,找到了当时地方的最高领导,地区专员兼陇东分区高院分庭庭长马锡五。马锡五亲自接待捧儿并答应重新审理此案件。几天后,马锡五来到捧儿的村子,进行认真仔细地调查研究,听取群众意见,并进行了公开审理。马锡五认为捧儿和张柏的婚事虽是父母包办,但二人自愿,符合边区婚姻自主的原则,因此判决二人婚姻有效。同时对封彦贵的买卖婚姻以及张进财等人暴力抢亲均依法做出惩处。

1944年延安的《解放日报》将这个案例作为“马锡五审判方式”的一个例证进行了报道。袁静看了《解放日报》的报道,选择了捧儿的故事为原型,创作出了剧本《刘巧儿告状》。剧本最初于1945年年初由延安保卫处秧歌队配上秦腔,搬上舞台,在陕北多处演出,配合了当时边区的婚姻改革。此剧后经陕北盲人说书匠韩起祥改编为《刘巧团圆》,从1946年到1947年在陕甘宁边区各地巡回演唱。随着40年代末期中共在军事上和政治上的胜利,这个剧作先被带到东北地区,1949年年底到1950年年初中共进入北京后,为配合宣传即将颁布的《婚姻法》,由著名评剧演员新凤霞领衔的评剧团改为评剧,在北京天桥剧场上演。随后经过著名剧作家王雁进一步加工修改,改名为《刘巧儿》,50年代在北京和全国各地舞台上演出。在此基础上,1956年它由长春电影制片厂搬上银幕,在全国放映,造成一时的轰动,对于宣传婚姻法,鼓励妇女婚姻自主功不可没。

刘巧儿原型封芝琴与其丈夫张柏

图片来源:百度图片

在实际的法律纠纷中,这桩婚姻纠纷是两个家庭之间的冲突,两位父亲位于事件的中心,同时涉及了第三方,即那个付了高价彩礼的朱寿昌。另外,国家作为行政和法律权威,对案件冲突进行了审理判决。而在《刘巧儿告状》中,袁静把女儿放在了中心,以捧儿为原型,塑造了一位反抗包办买卖婚姻的女主角刘巧儿。剧中的巧儿聪明美貌又勤劳,向往幸福的婚姻。她衷心支持边区政府的政策,反对包办婚姻,不愿意被贪财的父亲当成货品一样买卖。剧中的第三方王寿昌是以案件中的朱寿昌为原型,被写成了一个地主老财,长得又丑又老又有残疾,好逸恶劳还沾染了吸食鸦片的恶习。他给了巧儿父亲高额彩礼,妄想拿钱来买巧儿的青春美貌。但巧儿更喜欢年轻英俊、身强力壮、热爱劳动的柱儿(以张柏为原型),当得知柱儿就是自己原来定亲的未婚夫时,她非常后悔听信了父亲的谎言而退了婚。当父亲状告柱儿父亲抢婚,又被县司法处判决她和柱儿的婚事无效时,巧儿勇敢地上诉到了地区的马专员处,最后终于获得幸福婚姻。

作者袁静生长于五四时代,受到新文化运动反抗家长制、反传统思潮的影响,将这种婚姻纠纷写成年轻女性反抗包办婚姻,争取婚姻自由的文艺作品,这一点并不十分特别。长久以来,这个作品一直被这样解读。由于这种解读的政治目的性很强,就是配合宣传《婚姻法》,所以袁静的作品在革命文学史上的时效性较短,虽然在当时轰动一时,但随着告别革命的思潮,与其他革命文学作品一样,也退出了当代社会的视野。

然而本文则试图超越革命话语,从性别身份与国家的视角,将注意力从巧儿的身上,转移到袁静所创造的另一个角色的身上,即一位特别的中年妇女李婶。李婶是巧儿的邻居,她扮演了类似母亲的角色,关心照顾巧儿这个“没娘的孩子”,但另一方面,她的角色又超过了母亲,因为李婶还是村妇女主任,可以正确引导并帮助叛逆的女儿。巧儿随时可以在她那里寻求温暖与帮助,例如,当剧中的巧儿偶遇王寿昌,得知父亲已经将自己许配给了这个恶心的男人,如雷轰顶,她不假思索地跑到了李婶家诉苦。李婶不仅像亲生母亲一样,同情、安慰巧儿,还以妇女主任的身份向巧儿提供帮助,并指导巧儿要遵循政府的婚姻自主的原则。正是在李婶的巧妙安排下,巧儿见到了她以前的未婚夫柱儿。看到柱儿年轻英俊、身强力壮,领导着变工队在田间熟练地耕作,这些好品质给巧儿留下了深刻印象,坚定了她要嫁给柱儿的决心。

正是在这个作品里,李婶扮演了母亲和国家权威的双重角色,有着“社会母亲”的双重责任(请见下文对社会母亲的讨论)。袁静在剧中将巧儿写成一个“没娘的孩子”,婚姻完全由父亲做主,但她接受了来自家庭以外、代表中共国家权力的妇女主任李婶的关心、帮助和指导。但是,这种安排却与历史事实完全不符。根据1982年封芝琴(捧儿)的回忆录,她的母亲当年仍然健在,而且支持她嫁给张柏,因为两家的远亲关系,母亲甚至还有可能暗地里向张家通风报信。正是母亲带她去邻村过事,她才会“偶遇”张柏,二人也才有机会互诉衷肠。2005年,作者在对封芝琴的访谈中也证实了这一点。很明显,捧儿的母亲并不赞成丈夫在女儿婚事上不守承诺的做法,想要帮助女儿逃避不幸婚姻。带女儿去邻村过事看上去更像是母亲的一个策划,甚至连抢婚都有可能是母女俩针对父亲的一场合谋。如此看来,袁静将巧儿写成一个“没娘的孩子”似乎不合情理。尽管《解放日报》的报道中并未提到捧儿的母亲,但有研究显示,当时袁静为写作《刘巧儿告状》曾对马锡五做过访谈,她应当得到捧儿母亲健在的信息。显然,把巧儿写成没娘的孩子是袁静有意为之。这就向我们提出了一个问题:为什么袁静要忽略捧儿母亲历史真实的存在,却再另外虚构一个类似母亲的社会角色来帮助指导巧儿反抗父亲的包办婚姻?

古元的木刻画《马锡五同志调解诉讼》

图片来源:中国法院网

三

20世纪母女传承在历史及文学表现上

的困境及其根源

20世纪家庭关系的变革是全方位的,不仅包括了青年男女对家长制家庭的反叛,而且包括了母亲地位以及母女关系的变化。五四新文化运动以来的文学作品中,青年男女对家长制家庭反叛的核心在于争取婚姻自由的权利,面对青年一代的反叛,传统家庭中的母亲转而变得地位尴尬。五四新文化运动的作家们产生了一大批理论和文学作品,批判家长制大家庭,作品往往集中描述思想守旧的父亲与接受了新思想和现代教育的儿女们之间的冲突,但母亲的形象则往往晦涩不明,母亲在社会变革中与其儿女,尤其是与女儿的关系在历史研究被忽视了,而在文学表现中则往往有失偏颇。

在传统儒学中和在士大夫家庭生活中,母亲的形象是正面的,而且享有较高的社会地位。孟母代表了儒学传统中母亲形象的最高境界,但是这种母亲形象的表现更为注重母子关系。熊秉真的研究显示,明清以来众多士大夫的回忆录中,母亲基本上有着同样的形象:仁爱慈祥,辛勤操劳,灯下课子,培养儿子为国效力,光宗耀祖。这种对母亲的描述在那种孤儿寡母的例子中最为常见:寡母含辛茹苦,将儿子培养成才、出人头地,母亲的辛苦与期待最终得到回报。在这种苦读与期盼中,母子之间形成了极其密切的、极其强烈的感情纽带和心理上的互相依赖。在这种模式中,母子关系既有家庭的和感情方面的因素,又有社会意义,因为在“母凭子贵”的时代,儿子的社会地位决定了母亲的社会身份,所以母亲的形象并非完全属于家庭和私人场域,因为儿子的成就承载了母亲对社会的贡献,历代王朝的诰命制度正是对母亲(以及妻子)社会身份的承认。于是女性对家庭的责任成为国家政治秩序的一个必要环节,是儒学家国一体、家国同构化的重要连接。

在明清时期科举竞争空前激烈的情况下,士大夫家庭中的母亲们当然重视儿子们前程,对儿子的期待肯定与对女儿不一样,但并不表示对女儿的疼爱就因此而减少。早期中国历史上母女关系的表达则可从汉代班昭的《女诫》中看出,那种在女儿临嫁之前母亲的拳拳之心、切切之意,尽化作忡忡忧心与谆谆教导,表现出母女间密切的感情联系。

近年来众多研究明清女性历史的学者们则描绘出一幅更为温馨亲密的母女关系图景。高彦颐(Dorothy Ko)认为在前近代的中国社会,母女之间有着强烈而坚实的纽带,既有感情方面,也有社会实践和社会责任方面。母亲承担着家内儿女教化的职责,是女儿的道德楷模以及女性贞操的守护者,母女之间的感情和文学交流活动成了江南地区士大夫家庭的妇女文化和文学传承的关键。曼素恩(Susan Mann)描述了母亲的职责:她必须教授女儿识字和各种家务技能,需要在出嫁前夕对其做性生活的指导,并传授育儿知识。许多妇女正是在母亲教育下学会读书识字、纺织刺绣、执掌家务,还有许多家内活动如祭祀嫘祖、七夕乞巧等这些女性专属的活动都加强了母女的感情纽带。高彦颐认为,女儿出嫁离开娘家虽然看似隔断了母女的联系,但是母女定期交流书信诗作、送礼,以及女儿回门使她们仍然能保持亲密的关系。

在1910年到20年代的五四新文化运动中,母亲的形象在社会现实中以及文学表现中逐渐变得晦涩起来。利伯曼(Sally Taylor Lieberman)指出在20世纪初以及五四时期的文学作品中,母亲的形象总是具有对孩子精心照顾、温柔慈祥,并勇于自我牺牲的特征,而且这种品质绝大多数表现在对儿子的爱,每当儿子在现代都市生活中感到失落时,回想母亲的慈爱呵护就成为一种巨大的心理安慰。利伯曼认为,此时的母亲形象则代表着现代人对传统社会田园生活失落的惆怅。与男性作家一样,五四时期的都市女作家们也抨击家长制家庭,但是却对母亲保持着情感上的依恋,在写作中表达了对母亲的美好回忆和赞美。例如冰心对母爱的描写,回忆母亲的温柔和对自己的呵护。对这种现象,孟悦和戴锦华认为,这些反叛的女儿们在五四时期仍未能形成自己独立的主体,因此将她们的感情需求投射到母亲的形象上,母爱成为她们未成熟主体的补充。

王玲珍(Lingzhen Wang)和周蕾(Ray Chow)也认为五四女作家们将母亲描绘成温柔、体贴、慈爱的形象是为了确认她们与母亲之间的感情联系,让母爱成为她们力量的源泉。学者们都主张,正是在文学作品中女儿表达出对母亲的爱成就了女儿的现代身份,维持了母女之间的纽带。但是,将五四女作家作品中描绘的母女关系视为现代性的表现在历史现实和社会实践中有其局限性。首先,对大多数女作家来说,母女之间爱的纽带只限于文学作品中的感情表达,它满足的是女儿的感情需要。其次,在这些文学作品中,总是母亲依然留守家中,受到家庭的限制。相反,女儿倒是来到了城市,卷入了那里的社会运动。实际上,这只是受到新文化运动影响的女儿对旧式母亲的描写,恰恰表达了女儿们在感情需要和追寻现代性之间的分裂。

在某些例子中,这些所谓的“慈母”仍然在强化传统的家长制的权威,有时甚至不惜牺牲女儿的幸福与性命。例如,冯沅君的短篇小说《隔绝》中讲述女儿在城市的学校中有自己的恋人,但却被母亲骗回家来强迫接受一桩包办婚姻,最后导致女儿在自己的爱情和对母亲的爱的两难中选择自杀来做出交代。王玲珍认为女儿所表达的对母亲的爱是一种现代现象,母女关系因此获得了现代性。这种解释也许过分解读了女儿所说的“爱”,这种“爱”只是表面上对现代词语的借用罢了,骨子里与五四文化所批评的“愚孝”并无本质区别。更重要的是,这些女作家们没有能够创造出一个现代母亲的形象,这种现代母亲不应该再困守家中,而是应该和女儿一起参与社会活动,拥有现代社会的身份,这样母亲和女儿才能在同样的空间中活动,才能有相互交流的话语,才能互相理解。在这种基础上建立起来的母女关系才具有现代性,而不是那种母亲在乡村的家中延续传统生活,牺牲自己成全儿女,而另一方面,女儿则在城市中渴望母爱,不断用文学作品来想象着母女之间的交流。

在急剧变化的20世纪,社会运动不仅改变了女儿,而且也要求母亲改变,这样母女关系的纽带才能建于共同基础之上,才能够持续。事实上,那些五四女作家们所创造的母亲形象已经落后于社会实际,因为当时就有蔡畅和蔡和森的母亲葛健豪(1865—1943)经历了从传统母亲到现代母亲的转变,她缠过小脚,在五十多岁有了六个孩子之后,又和儿女们一起留学法国,参加社会运动。很明显,五四女作家表达对母爱的向往和同时代的男性作家一样,也是一种身处孤独的都市而向往田园的温馨,这种情感表达只是女儿单方面所想象的“现代性”,并没有将母亲带出家庭,带入急剧变化的社会。在这些文学作品中,女儿和母亲属于两个世界,所以女儿的情感表达恰恰是母女关系断裂后的呼喊。事实上,20世纪急剧的社会变革对传统的母女关系具有相当大的颠覆性。原先那些将母女联系在一起的各种家内活动,像识字教育、道德教育、做家务活、织纺绣花、祭祀等,对新的一代受过现代教育、急于走上社会的年轻知识女性已经完全过时了。

葛健豪(前排左二)在法国(中右一为蔡畅)

图片来源:保马公众号

不仅如此,在五四时代家庭革命思潮的影响下,社会改革和革命创造了一种话语,将传统母亲的形象描绘得非常负面。母亲形象经常与家庭的阴暗面有关,譬如,和父亲一起包办儿女婚姻、给女儿缠脚、游手好闲、迷信、吸食鸦片等。与此同时,当时社会舆论推动“小家庭”(core family)、“以夫妇为中心的家庭”(conjugal family)模式,倡导男女平等、实行女子教育、流行科学育儿、优生理论等。随着科学育儿等知识传播,传统母亲关于女性身体、性以及育儿的知识变得陈腐落后、一无用处。

在五四话语下,新一代的知识女性变得反叛,视母亲女儿之间的纽带为枷锁,急于摆脱。于是,正如利伯曼(Lieberman)观察到的,20世纪30年代当“新女性”的形象出现时,文学中对慈母的描述就消失了。20世纪以来的都市文学未能很好地回应和表达母女关系转型,原因在于中国的文化精英们在引进西方性别理论时,忽视了中国女性在建构其性别身份时身处不同的社会家庭语境。西方性别理论有其历史“元叙事”(meta-narrative)的基础,强调女性的身份是在两性对立的关系中逐渐形成的。这种性别理论建立在近代以来欧美社会以夫妻为核心的家庭结构上,在女性主义兴起的时代,妻子对丈夫的主导权威进行了挑战,因此两性中的权力关系成为性别研究的核心。这种性别理论视女性整体为受男性权力压迫的受害者,因此号召女性从男性的压迫下解放出来,拥有男女平等的社会权利。但是,这种建立在西方近代以来家庭关系结构上的理论将中国女性在社会和家庭中的复杂关系简约化、平面化了,正如西方理论中抽象的“人”一样,被从各种社会关系中剥离出来。

在中国的传统和社会现实中,女性的性别身份不仅是在与家庭中诸多男性如与祖父、父亲、伯叔父、舅舅、丈夫、兄弟、儿子、孙子的关系中形成的,而且也是在与其他女性如(外)祖母、母亲、(姑)姨母、姐妹、女儿、孙女的关系中形成的,这造就了女性的女儿、妻子、母亲、祖母等多重身份,而每一种关系都塑造了女性身份的不同侧面。这种完全不同于西方社会中两性对立的性别权力关系,是一种具有“差序格局”(借用费孝通语)的权力关系,例如年长的女性在家庭中地位较高,母亲对儿子就有相当大的权威。同时也有不少父亲欣赏女儿的才华,造就女儿文学成就的例子。自晚清以来的社会变动中,许多宠爱女儿的开明父亲成为女儿走向社会、自立自强的动力。这种社会现实体现出中国女性具体的性别身份中的复杂家庭关系以及丰富的多层次性,其中既有女性与父亲等男性亲属的对立与互动,又有母女之间的亲密关系。然而当五四新文化运动极力批判大家庭,推崇小家庭时,年轻人的婚姻自由和两性关系成为社会舆论的主轴,女性性别身份的具体性与形成过程被从历史中割断了。而近年来的性别研究受到西方性别元理论的主导,也忽视了对中国社会女性身份的复杂形成过程的研究。由此造成20世纪对母亲形象文学表达以及研究母女传承问题上的缺失。

四

革命实践中母女传承的转型

从历史上看,即使在儒学传统中,尽管父亲在子女的婚姻中有决定权,但母亲并非没有参与,这才有婚姻是“父母之命”的习惯说法。母亲在儿女婚事中有举足轻重的地位不仅是历史事实和社会习俗,甚至也表现在反传统的文学作品中,例如巴金的《家》中,正是由于双方母亲的反对,觉新和梅的恋情成为悲剧。许多档案显示,在20世纪40年代的陕甘宁边区,母亲在儿女婚姻的角色同样举足轻重。虽然她们的作为没有像父亲那样受到重视,但是一些历史文献记载了她们积极参与儿女婚事的事实,譬如她们或是要求更多的彩礼,或是教唆女儿离婚。有时她们也可能像捧儿的母亲一样,和女儿一起反对父亲对婚事的安排。似乎在真实的世界里,母亲对女儿的婚姻影响比较大,而不似五四作家或者袁静所描写的母亲处于不在场的状况。

除了与现实不符,袁静自己家庭的背景也与她的文学表达并不一致。袁静出生在官僚世家,其大家族和巴金的《家》一样四世同堂。家族中的男性都出仕任职,光宗耀祖,所娶妻子也都来自同等身份的官僚世家;袁静的曾祖父袁绩懋1847年中了榜眼,1858年抵抗太平军战死在福建任上;祖父袁学昌1878年中了进士,曾在多处地方任职;伯父1898年也中了进士,点入翰林院;父亲袁励衡据说是中国最早的交通银行的创立人之一。这个家族的母系方面也同样声名显赫,而且富于文学传统,家中的女性善于诗文、艺术,甚至医术。袁静的曾祖母和祖母来自同一个家族,属于19世纪江南的才女群,现代学者对这群才女有很多的研究,譬如高彦颐、魏爱莲(EllenWidmer)、曼素恩以及其他学者。袁静的曾祖母左锡璇以及妹妹左锡嘉都颇有文学才能,诗作传流至今。袁静的祖母曾懿是左锡嘉的女儿,曾家也是诗书传家的名门望族。曾懿不仅以诗作闻名,而且还是颇有名望的女医生,其诗作和医书均有传世。在晚清和20世纪社会变革的过程中,士大夫家庭的女性都经历了转型,袁静家族的女性亦是如此。袁家的才女们,以袁静的大姐袁晓园(袁行洁,1901—2003)为首,投入了社会的变革。袁晓园先是逃出一场包办婚姻,于1929年去法国留学,后嫁给了国民党元老叶楚伧的儿子叶楠,归国后在国民党政府任职。另一位继承家族传统、蜚声文坛的袁氏才女就是袁静堂妹的女儿琼瑶。

二十世纪50年代,袁静(最后一排中间)一家人在天津市和平区烟台道43号故居前合影 | 图片来源:保马公众号

在如此荣耀的母系传统中,袁静创造一个“没娘的孩子”虽与自己的家族传统相悖,但却有着现实的和文学的基础。一方面,20世纪初的国家教育意识形态旨在培养“贤妻良母”,上承儒学孟母的传统;另一方面,进步学者包括梁启超主张女性接受教育,成为“国民之母”,因此将女性传统的家内角色伸展到社会场域。虽然“国民之母”的理想不排斥女性的母亲身份,但是从当时的社会环境来看,这个母亲的形象仍然侧重于母子关系,即女性成就男性的社会身份。这种母子关系仍源于儒学传统中孟母的形象,显示了现代化过程中强烈的历史延续性。相比母子之间的联系,20世纪母女关系变动更为剧烈。新一代女性接受的现代教育,变得反叛,往往会视母女的家庭纽带和生育责任为枷锁,急于摆脱。同时,多数现代学校位于沿海地区,都市生活和印刷文化的繁荣都为这些青年一代的叛逆女性开放了空间。

20世纪20年代—30年代,文学作品表现了一群“没娘的女儿”,最好的例子就是丁玲《莎菲女士日记》中的莎菲,主人公就是一个孤独自恋的青年女性,离开家庭,在都市中寻找自己的自由与爱。在当时的社会现实中,也有一群离开了家庭,抛弃了与母亲的纽带,来到都市接受教育的叛逆女儿群,像是庐隐、萧红、丁玲、石评梅等,且不说还有大量的普通女学生在城市里寻找她们的自由、爱情,以及新的身份和光明的前途。

袁静的个人经历与这些五四时代的女性有不少相同之处,而且是那群五四女作家的仰慕者。受到五四运动的熏陶,袁静在中学时代就积极地参加了中共领导下的北平学生运动,16岁时加入了共青团,1935年21岁时成为中共党员。她一直对文学有着浓厚的兴趣,曾经试图将自己受中共组织委派,在天津从事地下工人运动的经历写成短篇小说。在学生运动中,她结识了中共北平学生领袖赵梅生(赵长远/赵作霖,1906—1945),二人恋爱结婚。赵梅生1929年毕业于北京大学,并在北平某大学教书,同时任中共地下北平市委书记。由于叛徒出卖,1934年他们二人曾被捕入狱,经过袁静家庭的关系疏通,加上证据不足而获释。这一时期,袁静与赵梅生的故事是典型的五四浪漫主义榜样,即“革命加爱情”的典范。1938年日本人占领北平后,袁静和赵梅生辗转各地参加抗日活动,最终在1940年来到延安。在延安,他们被分配到新建的陇东中学,赵梅生任副校长,袁静为文学老师。

虽然“没娘的女儿”代表着20世纪20年代—30年代都市知识妇女的真实情况,但是当这一批知识女性来到乡村,尤其是陕甘宁边区,情况则完全不同。在那里,她们观察到乡村中母女关系的亲密以及家庭纽带的强大。她们看到不少母亲在女儿的婚姻中起着重要作用,感到有责任为年轻女性提供帮助,指导并拯救年轻女性。一个五四新妇女或30年代的都市新女性可以反叛家庭,离开家庭,寻求自己的独立生活,但在40年代的陕甘宁边区,乡村年轻女性绝没有这种可能。同时,这些知识妇女来到边区这种经济文化相对落后的地区,艰苦的生活环境造成很多生理上的不适应,对家庭生活也有相当影响。然而也正是在此时,这些来自都市的知识女性也都进入了成立家庭的时期,需要重新思考与家庭的关系。

五

乡村妇女的“社会母亲”

五四文学作品创造了不少年轻女性的形象,她们或者反抗家长制家庭的包办婚姻,或勇敢地追求理想的爱情与婚姻。这些形象都表达了都市年轻一代受过教育的女性追求自由与独立的愿望。但是五四文学作品中很少涉及普通乡村妇女,尤其是乡村的中年妇女,少数几个例外是鲁迅对祥林嫂的描写,还有左翼作家柔石对一位江南乡村的母亲的描写。这位农妇被当作生育工具,被迫经历了与两个孩子分离的痛苦。在这些文学作品中,乡村妇女毫无例外地成为传统“封建”制度的牺牲品,受到地主阶级和父权家长制的压迫。

但是在20世纪40年代,革命文学开始创作更加丰富多面的乡村妇女形象。这一时期的革命文学作品刻画了一些年轻的女性,但大多数依然都是些“没娘的女儿”,例如,除了创作《刘巧儿告状》,袁静还将当地民歌《兰花花》改编为音乐剧(1947年)。兰花花也同样没有母亲,而且很像《白毛女》中的喜儿,出自佃农家庭,为了给父亲还债,被迫嫁给了地主家的儿子,受尽苦难和折磨。她生下一个儿子却遭夭折,一连串的不幸遭遇让兰花花从一个年轻美貌的姑娘变成一个又瞎又疯的女人。共产党和八路军最终解救了她和父亲。在这个故事中,没娘的孩子兰花花有父无母,是没有母亲保护呵护的可怜女儿。当时一些革命文学作家,不论男女,都喜欢创作“没娘的女儿”,譬如《白毛女》中的喜儿,《王贵与李香香》(作者李季)中的李香香,《苦人儿》(作者孔厥)中的小媳妇都属于这种。

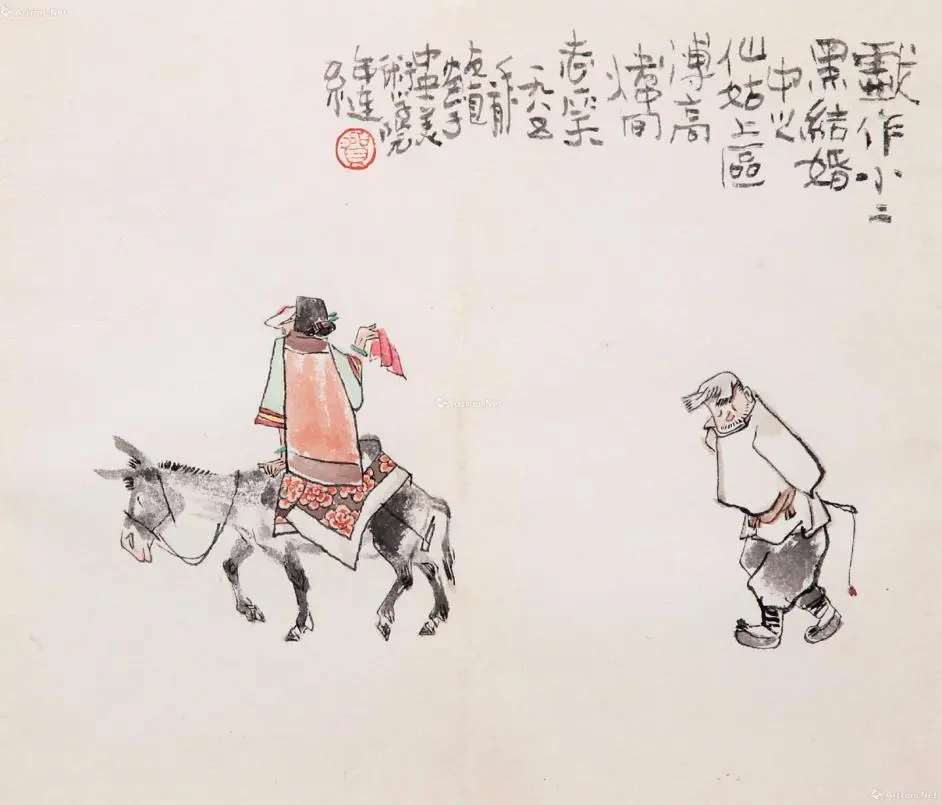

另一些作家的作品中虽然有母亲的存在,但是这些母亲都是落后愚昧的,譬如《小二黑结婚》(作者赵树理)中小芹的母亲,以及袁静和孔厥合著的《新儿女英雄传》中小梅的母亲。在所有这些作品中,年轻女性都是家长制的牺牲品,而她们的生母要么不存在,要么就是落后愚昧,附属于旧制度,把女儿当成摇钱树。当受过教育的都市作家来到乡村,这就是他们看到的乡村母亲。

《小二黑结婚》中小芹的母亲“三仙姑”(左)和小二黑的父亲“二诸葛”(右)到区里反对小芹和小二黑结婚,代表了反对儿女婚姻自由、迷信的传统大家长 | 图片来源:Artron.net

另一方面,乡村中年妇女的形象由于革命运动的现实而变得更为糟糕起来。乡村的家庭革命要求将妇女从家庭压迫中解放出来,革命政权发动妇女的活动常常遭到丈夫、母亲,还有婆婆的反对。在早期陕甘宁边区,为了动员妇女参加政治活动,地方妇女干部常常会回应那些童养媳或受虐待的媳妇的诉求,斗争婆婆和丈夫。因此,革命作家不论男女感到很难表现乡村中老年妇女或母亲的正面形象。譬如在袁静的《新儿女英雄传》中,女主人公小梅的母亲就是一个负面形象,她明知小梅和大牛互有好感,却为了钱财将女儿嫁给一个富裕人家,最后小梅的丈夫成了汉奸。赵树理的《小二黑结婚》也同样,小芹的母亲装神弄鬼又贪财,明知小芹喜欢小二黑,却要把小芹卖给别人。这些中年的乡村妇女,尤其是那些亲生母亲,不惜以女儿一生的幸福为代价,追随旧制度,成了中共社会改革的对象。

因此,当进步的母亲形象不存在时,有的作家就感到有责任创造出新的母亲形象来拯救年轻的乡村女性。创造一个社会母亲的形象正是那些知识妇女的一种认知,即国家应该通过某种方式介入家庭,将那些年轻的乡村女性从落后家庭中拯救出来。这种对国家的想象,化作具体的社会母亲的形象。这就可以回答为什么袁静要忽视捧儿母亲存在的现实,而虚构出一个李婶来。有了社会母亲,那些反抗家长制家庭的反叛的女儿们就不会孤单,不会像《伤逝》中的子君一样孤立无援,或者像《家》中的梅一样凋零,或像琴一样势单力薄地反抗家长制。在社会母亲的帮助下,巧儿们不需要像都市的女作家们一样逃离家庭,而是在国家革命政策的指导下得到幸福婚姻与家庭。

六

生母vs社会母亲:

母性、社会性与阶级性

袁静对李婶这一角色的创造对我们理解20世纪社会变革中生母和社会母亲角色之间的紧张关系很有帮助。孟悦认为革命话语、革命运动以及国家的意识形态都对女性产生了强烈的压抑,抑制女性的生理和心理上对爱、性、生育的欲望。但是,既有的研究显示,生物母亲与社会母亲的身份的差别,以及现代社会女性对生物母亲身份的拒绝并非完全是革命话语、革命运动和国家意识形态造成的,而是有着阶级和历史的因素与渊源,因此造成生物母亲的地位要低于社会母亲。

当代学者的研究显示,尽管中国传统家庭都有多子多福的观念,但由于生育的艰辛,从明清以来,许多士大夫家庭的妻子都试图回避生育的责任,在生完一两个孩子、确立了自己的家庭地位之后,往往将生育更多孩子的责任推到那些出身卑微又身体强壮的妾身上。根据熊秉真的研究,由于士大夫家庭出身的妇女有社会地位,有正妻的名分,这样的母亲是她丈夫名下所有孩子,包括丈夫的亡妻以及妾所生孩子的嫡母。嫡母的名分得到社会承认而且受到国家法律的保护,成为家国一体政治秩序的重要环节。嫡母对孩子们,尤其是儿子们的主要责任是监督他们的教育和道德品行,确保他们将来光宗耀祖,维持家族繁荣昌盛。通过确认嫡母的名分和社会地位,国家区别了生母的生物责任和嫡母的社会责任。这个分工产生于明清时代,当时是在士大夫家庭内部完成的。

《刘巧儿》剧照,右一为李婶

图片来源:豆瓣电影

从晚清开始,一个强大的改革话语推动女性走出家庭,改变她们的角色,对国家和民族负起更大责任。如梁启超将全体女性看成是依附于家庭的寄生群体,认为她们没有社会身份,不能为社会创造财富,于是要求女性将原来纯粹的母亲、妻子的角色从家内转向社会,成为社会人。实际上,正如前面提到,在传统儒学意识形态和家国关系中,女性的两种身份是统一的,女性的家庭身份可以延伸到社会身份。而梁启超基于西方国家理论对中国传统社会家庭中女性角色的误读,将家庭和社会两个场域对立起来,将传统女性的家内角色与社会生产对立起来,这在当时整个社会都急于建立现代民族国家的思潮中是可以理解的。

在这种社会思潮下,受过教育的女性不断在社会上寻求她们的地位,成为教师、记者、作家、秘书、护士等。在社会变革的浪潮中,在社会价值体系的转变中,逐渐地,受过教育的女性作为孩子的生母,往往不及她们的社会身份那么值得骄傲,因为当家庭被视为一个无价值的场域,母亲角色仅仅意味着诸多的家庭责任和生理上的负担,生育就会将女性重新拽回到她曾试图离开的家庭。

由于历史的断裂和社会变革、家庭与社会的分裂,也将女性的两种身份撕裂了:一种是她们作为女性本能的母亲的身份,一种是她们作为社会的人,这两种身份分别代表着两个场域,家庭与社会。于是,这种撕裂从1930年起就开始给女性带来强烈的焦虑感与压迫感,不仅表现在都市“新女性”面对工作和家庭的挣扎,也表现在40年代陕甘宁边区的知识女性身上。

在40年代的陕甘宁边区,这些经历过五四新文化运动的都市女性面临一个严重的问题:她们这些反叛的女儿们已经进入了人生的下一个阶段,要为人妻为人母了。在时代与社会的分裂下,这些知识女性曾经见过她们旧式家庭的母亲,却不知道自己反叛了旧家庭之后如何为人母。面对这种撕裂,再加上边区的艰苦生活也给女性带来很多生理问题,让这些都市的知识女性难以应对家庭生活。这里需要提到几个例子,例如老鬼对自己的母亲女作家杨沫的回忆,还有李锐的女儿李南央对母亲范元甄的描述,都显示了这些都市知识女性参加革命又成为母亲后,却难以厘清家庭与社会的角色区分,举措失据,让子女难以感受到母爱的温暖。从明清以来,嫡母回避生育之苦,享有较高的社会地位,并承担教育下一代的社会责任,而出身贫贱的生母相对地位低下,承担了生育职责,却不被赋予社会地位。

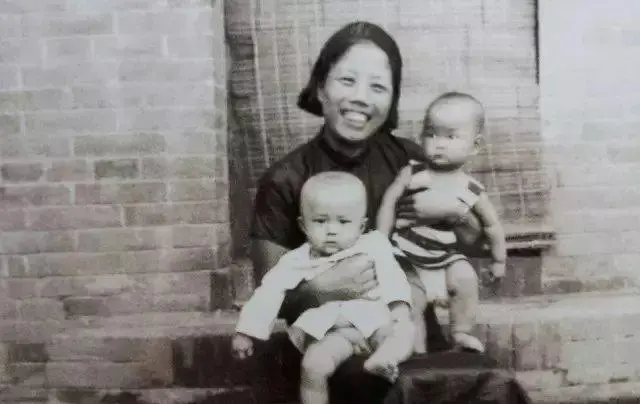

这种阶级和社会阶层分野的趋势在20世纪的革命中被强化了。母子/女关系以及与此相关的性关系属于私人和家庭领域,和革命工作所属的公共领域,二者很难相容。现代社会和革命工作都要求女性全身心地投入社会领域,同时对于女性的生理要求和生母的角色放在次要地位,其结果是许多延安时代的知识妇女想要规避生母的责任。当代学者的研究发现,这一时期知识女性面临艰苦的生活环境和革命话语的双重压力,边区的环境艰苦生活让女性在生育中常常会有卫生健康的困难,而革命话语则让她们难以为自己的母亲身份而骄傲。革命话语推崇青年女性的反叛精神,但是整体社会环境、革命工作和意识形态却不鼓励她们成为母亲。尽管邓颖超在延安发表讲演,号召大家尊重女性做母亲的权利,理解她们养育孩子的辛苦,但是她自己早年也受到五四激进主义和革命思潮的影响,曾拒绝成为母亲。需要指出的是,这种革命的意识形态仅仅影响到从都市来的知识女性和参加革命的年轻女性,一般当地农村妇女仍然沿袭古老传统,照旧生儿育女,未受到革命话语的影响。因此让我们感到这种分工是一种精英传统在现代社会转化造成的困境,这种转型保持了女性群体原有的阶级分工,有着历史的连续性。20世纪的社会运动开放了公共空间给知识妇女,但是却未能解决知识女性的生物母亲和社会责任之间的冲突。

1939年,邓颖超怀抱工作人员的孩子在

西安八路军办事处合影 | 图片来源:新浪新闻

当然,40年代的革命文学和文艺作品所表达的革命话语也强化了知识女性对成为生物母亲的焦虑,尤其是当母亲身份和阶级关系交错的时候。这种焦虑表现在文艺作品中,即当遇到敌对阶级的时候,女性的母亲身份就被终结了。例如,在《白毛女》和《兰花花》中,喜儿和兰花花都是被地主阶级所占有,她们的孩子都是在刚刚出生就夭折,未能成为母亲。在袁静和孔厥的《新儿女英雄传》中,小梅和她的汉奸丈夫在一起,也没有孩子。在这里,女性的身体和性成了女性的问题,因为她的孩子不仅暗示了一个互不相容的阶级之间的不正确的性关系,而且混淆了私人领域的性关系与公共领域的革命。因此,生育一个跨越敌对阶级的孩子马上就将作为母亲的女主人公置入一种尴尬的境地。这个问题不仅由于女性的生物性,而且还是由于婚姻和生育中的社会和政治原因产生的。

在20世纪革命文学作品中,生母的形象也不可避免地受到阶级压迫的熏染。例如前面提到的《为奴隶的母亲》中,母亲来自贫穷的佃农家庭,为了还债不得不“出借”自己的子宫。50年代流行的小说《青春之歌》(作家杨沫)讲述一位革命女青年林道静,其亲生母亲秀妮来自佃农家庭,成为地主的小妾,在生育之后,孩子属于嫡母,秀妮被赶出了地主家,不许再见孩子。这些文学表达显示了她们受到阶级、性别,以及身体上的多重剥夺,而革命话语则强调阶级剥削为女性受压迫、被剥夺的主要根源,却未能发展出合理的话语,解决女性生物身份与社会身份在社会领域中遭遇阶级话语所造成的紧张。

袁静则试图在这个夹缝中创造一个社会母亲的形象来将母亲的身份扩展到社会上。但是,袁静自己很可能无意识地陷落在了这种紧张所造成的缝隙中,尽管她经历了三次婚姻,却未能成为生物母亲。在赵梅生死后,1946年她与作家孔厥结婚。50年代初,袁静与孔厥离婚,与在天津市委任秘书长的第三任丈夫结婚。只有在此时她才因丈夫的女儿而成了继母,开始学习做母亲。但是她做母亲的方式也与众不同:她转型成了一个优秀的儿童文学作家,为继女所写的童话多次得奖。可以想象,她以这种方式完成她作为社会母亲的责任。袁静的一生正是20世纪母女传承断裂、激进与转型的体现。

七

结语:现代革命国家政权中的女性传承

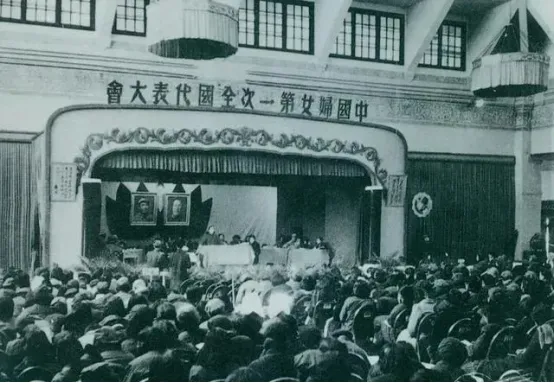

在革命文学作品中,青年女性往往被视为阶级压迫的受害者,如喜儿和兰花花。受害者需要被拯救,而拯救者往往具有国家权力的身份。在《白毛女》中,拯救者是喜儿的恋人、八路军战士大春,表示国家是一种男性的力量。但是,在《刘巧儿告状》中,虽然在最后是由国家代表——男性的马专员来纠正错误、确认巧儿的婚事,但是,袁静所援引的国家拯救力量不仅仅是男性也有女性,如李婶。而且李婶在整个案件中不仅参与事件的操作,而且还决定了事件的走向。马专员所代表的国家权力往往高高在上,而李婶作为国家权力的代表所提供的帮助更为具体、更为及时和灵活,而且带有感情关怀和实际效果。这就向我们提出了一个问题,即革命政权是否是取代了传统的父权家长制国家权力,以另一种父权家长制政权来推行现代化改革?换言之,革命运动与建立现代国家是否仍是一个阳刚的现代化过程?或是革命和国家政权在其内部为女性权力的运作留出了一定空间?现代国家在重建家庭与国家的关系时是否继承了传统的家国同构模式?女性能否在现代国家内开拓自己的空间,延续女性的传承?

1949年3月24日至4月3日,中国妇女第一次

全国代表大会在北平召开 | 图片来源:保马公众号

西方理论往往视现代化为一个男性的和理性化的过程,例如国家建设、法治、战争、暴力、革命等,而女性则代表着感情和非理性。林郁沁挑战了这种观点,认为20世纪中国都市公共领域中有其感情表达的空间,有助于形成对女性有利的公共舆论。革命文学中创造李婶的形象正是让女性的身份超越传统家内空间,延伸到社会空间,甚至现代国家的权力体系中,因此,现代化的过程并非纯粹的阳刚。这种表达一方面体现了社会的转型,另一方面则试图将女性的家内身份与社会身份统一起来,为女性的母女的传承关系在公共领域的继续提供一种模式和社会实践,展示现代化阴柔的一面。

表面上看,在中国传统的家庭中父亲权力往往表现为一种似乎是绝对的主导,但是在具体操作中,母亲的实践权力在柔化和支持父权的刚性原则中往往扮演着重要角色。在某些情况下,像在封捧儿的例子中,母亲的操作性权力还可能对父权具有某种颠覆性。而且,社会母亲以及支持她的国家体系和社会组织表明,一个以女性为主体的有组织的社会运动可以将女性连接起来,产生她们的领袖来表达女性的诉求。

王政认为,以往对中共国家政权的研究往往忽视女性领导人和她们在决策中以及执行中的角色,这些女性领导人大多属于全国妇联,如果男性领导人在制定国家方针政策中伤害了妇女的权益,她们就代表女性广大同胞为女性的权利而斗争。王政认为这些全国妇联的女性领导人是“国家女性主义者”,代表妇联推动中国的“国家女性主义”(state-feminism)。王政关于妇联领导人在国家政权机构内部为女性权利奋斗的观点非常重要,中国的革命政权中,妇联领导人扮演了社会母亲的角色来柔化刚性国家政策,并开辟一定空间来保护女性权益和为女性争取福利。在1949年以后,中国最大的、机构性的“社会母亲”就是全国妇联,它被称为妇女的“娘家”,在为妇女争取权益以及社会活动中取代了女性的生物意义上的娘家。

相反,如果把革命文学完全看成是女性受害者如何被男性国家代表所拯救,革命和现代化就变成一场男性主导的过程,却并未考虑国家权力中也可以有其女性的空间,由某种具有母亲特质的女性领导人来代表女性权益。在这种过程中,母女的传承依然存在,但从家内被转移到了社会上,形成一种与家内母女关系的同构形式。而从组织结构上讲,妇女主任正是国家范围内妇女组织的代表,展现了国家权力中的女性空间,在组织上为建立起家国同构的家国关系奠定了坚实基础。基层妇女主任扮演了社会母亲的角色,将一个个的妇女组织起来,并通过妇联,将她们连接进入革命国家的政权网络中去。在执行国家改革运动中,如改造乡村产婆、推广婚姻法等各种社会活动中,我们都见到妇女主任的身影。同时,许多革命文学艺术作品都表现了人到中年的妇女主任母亲般的形象,遵守国家政策,照顾保护年轻女性。当文学作品中或社会现实中母亲缺位的话,就会将年轻女性置于独自面对父权家长制的刚性权威。在年轻女性和父权家长制家庭发生冲突时,妇女组织往往会提供支持,女性干部会做具体帮助、安慰引导年轻女性的工作,为年轻女性争取幸福结局的结果。

母女关系的转型,从家内到社会反映了妇女的身份跨越了家庭,试图开辟社会空间的过程。一方面,母女关系的传承与转型对于女性性别身份的塑造有着重要意义,它强调了女性在与女性家庭成员的相互关系中,在把家庭私人关系转化为社会的公共关系中来形成女性的社会地位与身份认同,这种性别身份塑造的方式完不同于西方性别身份理论。这种转型进一步确认了女性在国家转型中的角色,即从家内转向社会,将家内角色扩大到一种社会角色,并且融入了国家建设的过程,执行国家改造社会的意图,同时国家对女性的地位与福祉也是有责任的。

于是,传统的“齐家治国”,家国一体,家国同构的模式通过女性将家内的责任延伸到社会上,并在参与国家建设的过程实现其现代的再现。因此,对中国家长制家庭的理解,对中国国家模式的理解就不是单纯西方概念上的家庭与国家,女性与国家的关系就不完全是压迫与被压迫的关系,因为通过扮演“社会母亲”的角色,女性参与了国家的建设,体现了自己的社会价值,从而完成了现代转型。

奔赴延安在抗大学习的部分妇女学员,关于延安抗大的情况请阅读《揭秘1938延安抗大》| 图片来源:延安红云平台

—END—

文章来源:转载自公众号“开放时代杂志”,2019年12月17日;原文发表于《开放时代》2016年第3期。