左翼革命文学语境中的托洛茨基

托洛茨基是热切关注20世纪二三十年代中国革命的俄苏早期领导人之一。尽管当时中国政界和主流学界受斯大林为首的苏联官方的影响,一度对托氏进行遮蔽与贬抑,但对中国左翼革命文学建构和政治革命实践而言,托氏的精神资源始终“在场”。可以说,托氏的精神遗产以其强大的生命力镌刻在左翼革命文学的历史深处,成为解读左翼革命文学时无法忽视的“存在”。整体观之,托氏在左翼革命文学语境中,其影响主要彰显为“革命艺术”论、“同路人”理论和“不断革命”论三个方面。本文结合以上三方面,勾勒托氏在左翼革命文学语境中的复杂生存图景。

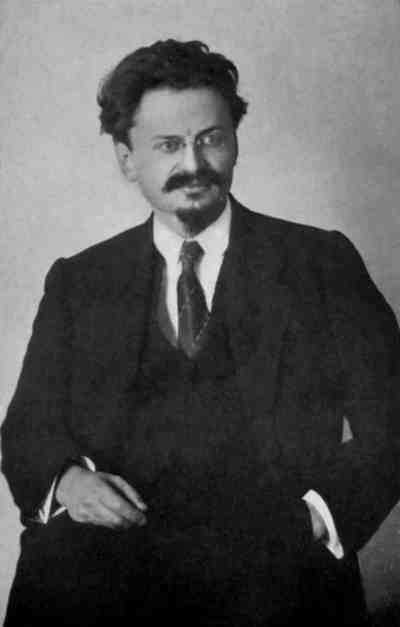

托洛斯基(1879—1940),拍摄于1920年代

一

托洛茨基在1923年出版的《文学与革命》中较为系统地阐述了对“革命艺术”的理解:

第一,托氏认为,当谈论革命艺术时,应从两方面来理解:“一方面,是通过题材、情节反映革命的作品;另一方面,是主题与革命没有联系,但充满革命 情绪并具有革命所产生的新意识的色彩的作品。” 1 托氏更为认同的是后者。也就是说,托氏所言之革命艺术,并不拘囿于政治革命事件之表现,而更为侧重于新时代之革命情绪和日常生活中新生事物之描绘与捕捉。在托氏那里,描写新时代的“常”中之“变”,远比直接去描写轰轰烈烈的政治革命更接近革命艺术。

托洛茨基《文学与革命》,1923年版

第二,在托氏看来,革命艺术和无产阶级艺术并不是一回事,与社会主义艺术更不可同日而语。托氏认为,在当时俄苏的时代语境中,革命艺术的某些迹象已经出现,并且已经出现了革命人,他们正在按照自己的形象塑造新的一代,然而他们也只是在不断地靠近革命艺术,而真正的“革命的艺术还没有”。2相对于革命艺术的可能出现论,托氏明确指出,无产阶级艺术是不可能出现的。原因在于:一方面,无产阶级缺乏深厚的文化积淀。资产阶级文化历史久远,它在夺取国家政权之前的几百年就已经开始了,但无产阶级是在未发展自身的文化,在资产阶级强大的文化压制下,以革命暴力的手段夺取了政权。这就决定了无产阶级只有“政治的文化”,而没有“艺术的文化”。另一方面,无产阶级只是向社会主义过渡的一个短暂存在,它的主要任务是夺取政权,并“为了生存和斗争的迫切需要而保持、巩固和使用政权”,它根本没有精力去从事无产阶级文化艺术建设。等到无产阶级能够把握自己的命运,能够从容发展自己的文化艺术时,它已经“消溶在社会主义的共同生活中,摆脱自己的阶级特点”,那时的文化艺术已不具有阶级性,而成为全人类的文化艺术。3在托氏看来,去除了阶级性的全人类性文化艺术,是社会主义艺术的基本形态和理想样式,也是文化艺术的最高境界。而革命艺术只是向社会主义艺术过渡的低级艺术种类,但它为社会主义艺术的出现奠定了基础。

第三,在党与革命艺术的关系方面,托氏认为,“艺术领域,不是党应该去指挥的领域。党能够而且应当保护和协助,只进行间接领导。党能够而且应当给予真心靠近革命的艺术团体以有条件的信任,以便促成革命在艺术上的定型。但是,党无论如何不能也永远不会站到某一个与其他文学团体进行着斗争,有时只不过是进行竞争的团体的立场上去。” 4在这里,托氏明确了党对艺术的间接领导关系,清晰了党不会搞团体主义和宗派主义,旨在为靠近革命艺术的团体争取一定的创作空间与自由,从而促发革命艺术的真正发生。

《文学与革命》,惠泉(王凡西)译,信达出版社,1971年出版

托氏的“革命艺术”论,在中国学界产生较大反响,这在蒋光慈和鲁迅的文学理论话语中体现得最为明显。蒋光慈在1921—1924年留学莫斯科东方大学时期,就对托氏的《文学与革命》有所接触。后来,在其《无产阶级革命与文化》《关于革命文学》等文章中,能够清晰可见托氏“革命艺术”论的影响。蒋光慈对“革命文学”语词的使用基本上脱胎于托氏的“革命艺术”,对“新旧作家” 的判别与区分也与托氏的观点近似。另外,在《无产阶级革命与文化》一文中, 蒋光慈写道:“无产阶级革命的目的是消灭社会阶级,建设无阶级社会,实现共产主义。......阶级既归消灭,文化的阶级性亦随之而失去,全人类的文化方有开始发展之可能。”字里行间,几乎与托氏的文化艺术论出于一辙。然而值得注意的是,尽管蒋光慈多受托氏之影响,但并非完全认同托氏的思想观念,如关于无产阶级文化是否存在的问题,托氏认为无产阶级文化根本不可能出现,倡导无产阶级文化取消论,而蒋光慈则相反,他坚定地认为“无产阶级文化,不但是可能,而且是必然的”。5可以说,蒋光慈在借鉴托氏的“革命艺术”论,又在融合自身理论观点的基础上,生发了他关于革命文学的最初构想,使中国学界对革命文学之样貌有了初步了解。但蒋光慈对托氏的“革命艺术”论多是断章取义, 对自身所言之“革命文学”也没有深入研究与探讨,所以其理论缺乏逻辑性和系统性。这样的缺失在鲁迅那里得到了很大程度的弥补。

蒋光慈(1901——1931)

鲁迅于1925年购入托氏的《文学与革命》日译本;1926年,亲自从日本学者茂森唯士译介的《文学与革命》中摘取第三章《亚历山大·勃洛克》,将其译成中文,作为胡敩所译勃洛克长诗《十二个》的序言;其后,又热切帮助与促成韦素园、李霁野从俄文翻译出《文学与革命》;另外,在《中山先生逝世后一周年》《马上支日记之二》《〈十二个〉后记》等文章中多次谈论托氏。以上,可充分说明鲁迅对托氏的重视。之所以如此重视,乃源于托氏的“革命艺术”论引起了鲁迅的情感认同。鲁迅在《中山先生逝世后一周年》中写道:

托洛斯基曾经说明过什么是革命艺术。是:即使主题不谈革命,而有从革命所发生的新事物藏在里面的意识一贯着者是;否则即使以革命为主题,也不是革命艺术。6

勃洛克《十二个》,1918年出版,仿照十二使徒寻找耶稣基督的故事,写十二个赤卫军战士在十月革命后的风雪之夜巡视彼得格勒的大街

紧接着,又在《〈十二个〉后记》中赞赏托氏:“在中国人的心目中,大概还以为托罗兹基是一个喑呜叱咤的革命家和武人”,但其实他还是“一个深解文艺的批评者”。7鲁迅在赞赏托氏的同时开始了对革命文学的探寻。他在《革命时代的文学》中对革命与文学的间离性作出评析,认为革命前尽是“叫苦鸣不平”的文学,这种文学对革命无益;革命中,大家忙着革命,已没有空闲谈论文学;革命后,人们生活在“余裕”的状态之中,这时才能产生讴歌革命之文学。但讴歌革命之文学在中国还没有,“因为中国革命还没有成功”。8鲁迅进而在《革命文学》中指出,“革命文学”的根本问题可是一个“革命人”,倘是,则无论写的是什么事件,用的是什么材料,都是“革命文学”,否则只是做一些“富得革命,五言八韵”的空头文章,无论如何都不能称之为革命文学。9这些论断皆是上述托氏“革命艺术”论的题中应有之义,两相比较,能够明显感受到鲁迅对托氏“革命艺术”论的借鉴与挪移。

然而,鲁迅在深味托氏“革命艺术”论的过程中,并非径直汲取,而是始终伴随着对其清醒的反思和批判。如鲁迅在《〈奔流〉编校后记》中指出,托氏是博学的,又以雄辩著名,但他关于党与文艺之间的关系方面的“结末的豫想” 却过于理想化了。在鲁迅看来,“倘以文艺为政治斗争的一翼的时候”,而躲避 “党的严密的指导”,在政治性上“主宽”,是不太容易做到的。10鲁迅的言论 正是对上文托氏提出的“艺术领域,不是党应该去指挥的领域”的回应,从这回应中,我们能够体察到鲁迅有着不同于托氏的新见解。另外,鲁迅后来在回答李恺良的信中写下这样的话:

来信的“吃饭睡觉”的比喻,虽然不过是讲笑话,但脱罗兹基曾以对于“死之恐怖”为古今人所共同,来说明文学中有不带阶级性的分子,那方法是差不多的。在我自己,是以为若据性格感情等,都受“支配于经济”(也可以说根据于经济组织或依存于经济组织)之说,则这些就一定都带着阶级性。11

长堀祐造 《鲁迅与托洛茨基——〈文学与革命〉在中国》,王俊文译,台湾人间出版社,2015年出版

从上文对“党的严密的指导”、文学政治性的强调,到此处对文学阶级性的彰显,可以清晰发现鲁迅与托氏“革命艺术”论中的某些异质性元素。鲁迅不认同托氏对文学党性、政治性和阶级性的漠视,也不认同其主张的无产阶级文化艺术取消论。这些异质性元素的存在,为鲁迅在晚年日渐疏远托氏埋下了伏笔。但如果细加甄别,直到鲁迅逝世前,在其创作中,托氏的“身影”一直都在。

二

托洛茨基曾给予“同路人”作家这样的理解:他们的文学形象和整体精神面貌都是在革命中形成;他们都接受革命,但是都以个人化的方式,而不是从整体上把握革命;他们的文学创作有很强的“农夫化”倾向,因此其文学创作实则是一种“新的苏维埃民粹主义”。这些特点,“将他们与共产主义严格区分开来,并使他们随时有与共产主义相对立的危险”。所以“他们不是无产阶级革命的艺术家,而是无产阶级革命的艺术同路人”,其艺术也不是革命艺术,而是一种新艺术出现之前的“过渡的艺术”。12按照这样的叙述逻辑,托氏将尼古拉· 克留耶夫、叶赛宁和勃洛克等统统归入“同路人”作家行列,并指出这些作家虽然都靠近革命,但都不能真正了解和把握革命的蕴涵,仅以一种“消极静观的、庸俗浪漫的态度”来看待革命。13例如,在托氏看来,勃洛克虽属十月革命前的旧文学范畴,但他超越了这一范畴,并以《十二个》进入了十月革命的范围。但《十二个》并不是一部革命的长诗,而是“接受革命的个人主义艺术的天鹅之歌”。同时,《十二个》以基督来结束长诗,也暴露了勃洛克的神秘主义倾向, 因为“基督无论如何不来自革命,而只来自过去的勃洛克”。14

托洛茨基(左),拍摄于1925年

托氏对“同路人”作家的解读,对中国学界产生了重要影响。最先接受“同路人”这一概念,并给予阐发的是蒋光慈。蒋光慈在1926—1928年发表的长文《十月革命与俄罗斯文学》中,同样将叶赛宁、勃洛克、谢拉皮翁兄弟等视为革命的“同伴者”。蒋光慈指出,叶赛宁虽然是“苏维埃政权的爱护者”,但他又始终是一个留恋乡土的旧俄罗斯的民粹主义诗人,这就使他的思想有许多与“无 产阶级的共产主义”相冲突,因此,叶赛宁并非完全意义上的革命者,而是革命的“同伴者”。15 在论述勃洛克时,蒋光慈认为,勃洛克本是爱幻想的罗曼蒂克和爱神秘的诗人,他“爱远的,不可见的幻想”,但“同时又知道这种幻想是不坚固的。于是不得不注意于现实的生活,而现实的生活又不能令人满意,寻出好的出路,于是悲剧就发生了”。16 这样的观点与托氏大体相同。但值得注意的是,蒋光慈在汲取了托氏理论话语的同时,还有其自身的理论拓进:一是他对托氏的理论话语给予了进一步的延伸,赞扬了青年诗人基抗诺夫、别则勉斯基和里别丁斯基对于革命的忠诚,称他们为“革命的忠实的儿子”,视其为十月革命时期出现的“十月的花”;二是逆托氏无产阶级艺术取消论而行,不仅确认了无产 阶级艺术的存在,而且对其内容给予了阐发,认为“无产阶级艺术的内容,是劳动阶级的全生活,即劳动者的世界观,人生观,对于实际生活的态度,以及希求和理想等等”。17

在蒋光慈之后,对托氏“同路人”理论密切关注的是鲁迅。鲁迅不仅译介了托氏在苏联文艺政策评议会上有关“同路人”的讲话,而且还撰文进行评议。他在《〈竖琴〉前记》中指出,沃隆斯基和托氏是支持“同路人”作家的代表,所谓“同路人者,谓因革命中所含有的英雄主义而接受革命,一同前行, 但并无彻底为革命而斗争,虽死不惜的信念,仅是一时同道的伴侣罢了”18 。另外,鲁迅对勃洛克也给予了关注,他在《〈十二个〉后记》中写道:勃洛克因在“动摇的革命中看见诗”,所以写作了《十二个》,于是登上了“十月革命的舞台”,但他虽向革命“突进”了,可惜却因“突进而受伤了”。向革命“突进”乃是由于他在革命的俄国,“听到黑夜白雪间的风,老女人的哀怨,教士和富翁和太太的彷徨,会议中的讲嫖钱,复仇的歌和枪声,卡基卡的血”;“受伤”是因为在向革命突进的同时,他还时时“反顾”旧的,留恋神秘主义倾向。这就促使他在诗歌篇末没有运用革命,而是寄希望于耶稣基督使 人们获得救赎。“故十月革命中的这大作品,也还不是革命的诗”。19 不难发现,这样的推断和托氏几乎完全相同。

杨姿《“同路人”之上:鲁迅后期思想、文学与托洛茨基研究》,上海三联书店,2019年7月出版

同时,“同路人”的观念无疑缓解了鲁迅在“革命文学”论争中的身份尴尬。在“革命文学”论争中,面对来自太阳社和后期创造社对鲁迅的“封建余孽”“二重的反革命的人物”等身份之指责与污蔑,当时还未与鲁迅谋面的冯雪峰就用“同路人”理论为其做了开脱。冯雪峰对创造社的“小团体主义”倾向给予了指责,同时将鲁迅归入革命“同路人”的队伍而加以保护。20虽然后来冯雪峰认识到将鲁迅视为革命“同路人”并不合适,并对此加以检讨。但当时却有效保护了鲁迅,一定程度上抵制了革命文学的“左”倾激进化倾向。21

另外,托氏的“同路人”理论在左翼学界与“第三种人”的论争中也凸显出重要的意义。鲁迅就率先用“同路人”理论对左翼学界排斥非左翼作家的做法给予了批判,他指出:“左翼作家并不是从天上掉下来的神兵,或国外杀进来的仇敌,他不但要那同走几步的‘同路人’,还要招致那站在路旁看看的看客也一同前进。”22 紧接着张闻天和冯雪峰也运用“同路人”理论对左翼学界的“关门主义”错误给予了指责。张闻天承认了“第三种文学”的存在,把“第三种文学” 视为资产阶级和无产阶级文学之外的“革命小资产阶级的文学”,并指出:“革命的小资产阶级的文学家,不是我们的敌人,而是我们的同盟者。”23 张闻天的言论得到冯雪峰的迅速响应,冯雪峰写作《关于“第三种文学”倾向与理论》 《“第三种人”问题》等文章给予理论支援。

鲁迅一家与冯雪峰一家合影,1931年4月20日拍摄于上海

综上,从蒋光慈到鲁迅,再到“革命文学”论争、“第三种人”论争,托氏的“同路人”理论可谓功不可没。它不仅引发了蒋光慈关于文学家在革命中所处位置的深入思考,帮助鲁迅缓解了身份尴尬,而且还有效地纠正了左翼学界 “左”倾激进主义和“关门主义”错误。

三

托洛茨基的“不断革命”论认为,资产阶级民主革命的领导者应是无产阶级,在民主革命取得胜利后,无产阶级建立自身的专政,于是很快就会提出夺取资产阶级财产权的要求,这样,资产阶级民主革命直接就转变为了社会主义革命。基于此,托氏认为,“无产阶级夺得政权不是革命的完成,而仅仅是革命的开始”。无产阶级专政只是向社会主义过渡的一个必要保障,而社会主义革命的胜利只有在无产阶级领导下,在民族和国际范围内不断开展阶级斗争的基础上才能最终实现。24

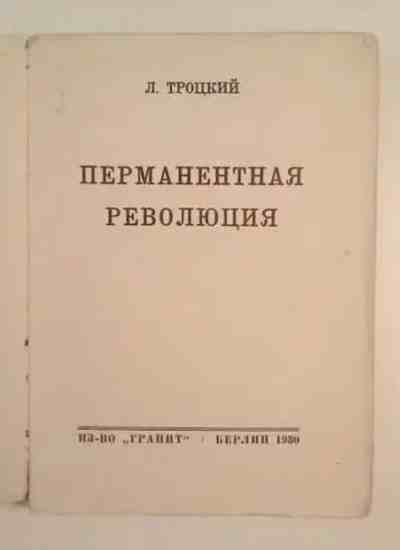

托洛茨基《不断革命论》,1930年俄文第一版

托氏的“不断革命”论与当时斯大林、布哈林等苏联官方代表主张的“三个阶段”论明显不同。所谓“三个阶段”论,即第一阶段应该在资产阶级的领导下完成资产阶级民主革命;第二阶段要在资本主义制度下发展生产力,使其达到发达资本主义国家水平;第三阶段才是社会主义革命,取得社会主义革命的最终胜利。由此不难发现,“不断革命”论和“三个阶段”论的主要分歧在于:是无产阶级还是资产阶级领导资产阶级民主革命的问题;资产阶级民主革命到社会主义革命是否连续进行的问题。

斯大林、列宁、托洛茨基合照(由左至右)

这样的分歧在中国革命语境中得到了充分彰显。以斯大林、布哈林为首的共产国际,正是依据“三个阶段”论,主张在资产阶级民主革命阶段的中国,共产党应该无条件服从代表资产阶级的国民党的领导,在国民党的领导下实行党内合作。正是这一错误的领导策略,促使共产国际对国民党一味姑息与妥协,最终导致了大革命的失败。其实早在1926年发生的“中山舰”事件中,蒋介石就已暴露了反共倾向,但斯大林和布哈林对蒋介石选择了无条件的让步。“中山舰”事件后,蒋介石又企图从国民党的领导机构中排挤共产党,全面控制国民党的党权,面对蒋介石的阴谋,作为共产国际代表的鲍罗廷不仅没有反对,还支持蒋介石、 谭延闿等人通过了排斥共产党的《整理党务决议案》。这一系列的决策错误,使蒋介石的羽翼逐渐丰满,最终酿成了“四一二”反革命政变,中国共产党为此付出了惨重代价。

1927年4月12日凌晨,蒋介石在上海发动了反革命政变,大肆屠杀共产党员、国民党左派及革命群众

相对于“三个阶段”论,托氏从“不断革命”论出发,指出中国共产党必须脱离国民党,建立自己的苏维埃,完成自身的无产阶级专政。他指出:“说什么中国共产党退出国民党意味着合作的破裂,纯属胡说,这是停止奴颜婢膝,而不是停止合作。”25 并一再催促共产党应该早日脱离国民党,在“四一二”反革命政变前夕的1927年3月22日,他还迫切急呼:“关于中国共产党充分的组织独立, 即它退出国民党的问题,一天也不应该再拖延。我们已经太迟了”26 。然而此时的托氏已经被斯大林开除党籍,失去了昔日的权威,因此他的声音是微弱的,加之斯大林政权的有意遮蔽,当时的中国几乎无法听到托氏的任何声音。

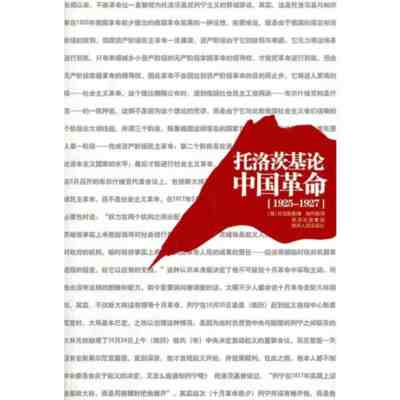

《托洛茨基论中国革命》,陕西人民出版社,2011年12月出版

大革命失败后,托氏曾作出这样的总结:“现阶段的蒋介石政变以对资产阶级来说是如此重大的成功而结束,是由我们对整个革命的错误评价中产生的先前的一系列错误的结果。主要错误是:首先,让共产党服从国民党,其次是拒绝组建苏维埃,三是拒绝武装工人。这三个致命的错误又是对革命的资产阶级性质的孟什维主义的理解和自愿地把革命领导权通过国民党交到资产阶级上层的手中的产物。”27 与此同时,托氏对共产国际将大革命失败的责任推卸给共产党个别人的做法深表不满,他写道:“什么决定了中国革命在现阶段的不利的结局?就是俄共中央委员会和整个共产国际的根本错误的路线,它导致在关键阶段在中国事实上没有真正的布尔什维克党。现在把罪责完全推给中国共产党党员,是浅薄的、卑鄙的”28 。然而托氏写作于1927年大革命刚刚失败后的这些文字,并没有被当时中国学界迅速捕捉,中国学界对托氏较为详尽的了解是在1929年陈独秀及其刘仁静、尹宽、郑超麟等形成“左派反对派”以后。

1922年共产国际第四次代表大会上的陈独秀(前排左一)和瞿秋白(后排左一)等

陈独秀作为中国共产党的早期领导人,在以斯大林为首的共产国际的授意下,几乎承担了大革命失败的全部责任,致使他被排斥在中共“八七”会议之 外,后来又被开除党籍。他对此曾感到深深的困惑和不解。直到1929年当陈独秀从苏联留学归来的刘仁静等人的手中读到托氏关于中国革命的言论时,他才认识到大革命失败并非仅仅是其个人的原因。之后,陈独秀对斯大林为代表的共产国际和李立三为代表的共产党的机会主义错误(即对资产阶级国民党政策之错误),以及盲动主义错误给予了批判。29在批判的同时,陈独秀对托氏的“不断革命”论表示了积极的认同。他指出俄国十月革命实为“列宁同志和托洛茨基同志携着手第一次实践马克思和恩格斯‘不断革命’的道路遗教”,并高呼:“全世界的无产阶级,为拥护十月革命,首先必须拥护马克思、恩格斯、列宁、托洛茨基一脉相传的‘不断革命论’,因为它是十月革命的灵魂;同时必须打碎史大林、布哈林、季诺维埃夫的‘一个国家的社会主义’和‘阶段论’,因为这是伤害十月革命的魔鬼。” 30

陈独秀对托氏的认同,并非都是情感的产物,二者在思想观念与理论主张方面确有诸多相似性。如早在1924年在写给维经斯基的信中,陈独秀就对国民党领导共产党的企图表示了抗议;31在“中山舰”事件后,陈独秀再次洞察到国民党的阴谋,主张由党内合作改为党外联盟。但陈独秀的建议均遭到共产国际的反对,最终酿成了大革命的悲剧。所以,当托氏的言论传来,陈独秀不仅从托氏那里获得了情感的慰藉,同时也获得了思想与理论支持。令陈独秀为之一振的是,托氏恰恰道出了他的心声,说出了他想说但未能说出的话。然而可惜的是,他们的声音在强大的共产国际面前实在太微弱了,这不仅造成了两人根本无法及时沟通与对话,也注定了大革命失败的最终结局。

陈独秀的托派活动遭到警告

整体观之,如果没有托洛茨基的“革命艺术”论、“同路人”理论,中国左翼革命文学将会失去某些理论来源与依托,“左”倾激进主义和“关门主义”的弊病也将难以有效抑制;如果没有托氏的“不断革命”论,共产国际和中共早期所犯的机会主义和盲动主义错误将难以在短时间澄清。回首历史,检视当下,尽管托氏的革命理论中不免有某些偏颇,但在左翼革命文学中的意义与价值却不可盲视。