每逢佳节被催婚,这届年轻人为啥这么惨?

每逢佳节被催婚,已经成了诸多年轻人的梦魇,原本其乐融融的团圆时刻总被一连串的灵魂拷问破坏殆尽:你工资多少?有对象了吗?什么时候结婚?

春晚也不例外,一句“单身是狗”看似迎合了年轻人自我调侃的段子,殊不知亦戳痛了多少人的心。在这样一个全民化的节目中传递单身有“罪”的价值观,合适吗?

许是导演组认为这就是现实,那观者也只好当个段子一笑了之了。

不过,正所谓戏如人生,看热闹的同时,我们也应多看看背后的门道。

爱情的火花哪里找?

没人VS没有符合要求的人

//没人

没人不想来一场浪漫的邂逅,可问题是这个邂逅的对象根本没出生。

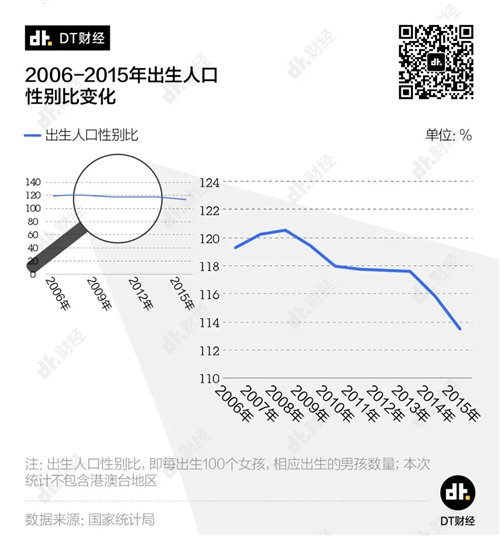

据联合国的认定,通常认为新生儿性别比例 (假定社会没有大规模饥荒状况) 在102到107之间视为正常。

而自从1982年实行计划生育后,性别比例便一路走高,1997年更是高达120.14,近些年也是在116附近徘徊,已经显而易见地出现了严重的社会问题。

那句“未来十年将有3000万男性打光棍”真一点不夸张。

这部分男性完全是因为没有对应的女性而单身,当民众被强制要求只能生一个的时候,受到封建社会时期生男孩以传宗接代的思想,以及传统农业社会下对男性劳动力的需求影响,女孩的出生就越发困难了。

即使如今明令禁止查验新生儿性别,依旧不乏有人通过走关系来人为选择孩子的出生。

这和性别比例更加失衡的明朝时期(明朝中期后维持在150:100)溺杀女婴的现象相差无几。

//没人有符合要求的人

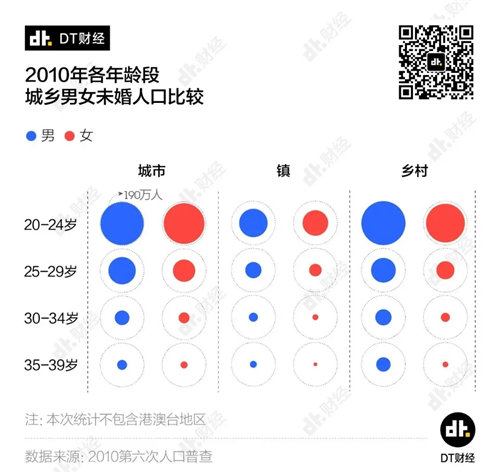

既然女性比例远高于男性,那总不至于单身了吧?实则不然,单身的女性也大有人在,尤其以城镇为集中。

这部分女性则是基于对另一半的高要求(当然,也有的人要求并不那么高依旧单身),或者基于“我单身,我快乐”,做一个自立自强的现代女性也挺好而单身。

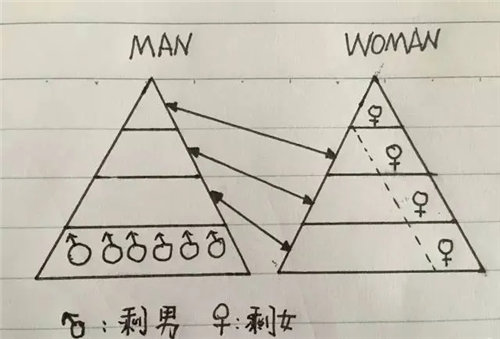

前者体现出一种金字塔型的婚配模式,即男性趋向于选择较自己条件差的女性为结婚对象,女性则选择条件优于自己的男性伴侣,这种现象被社会学家巴纳德称为“婚姻梯度”。

后者则体现出当代女性逐渐不再依附于男性而生存,不再通过婚姻来实现自身的阶层跨越,变得越发独立自主,是可喜的一件事。

金字塔型的婚配模式自古便有之,其表现形式一般为:年龄上男大女小;学历上男高女低;职业上、经济上男优于女等等。

凭此模式找对象的女性一般都想通过婚姻实现阶层的跨越(当然现在已很难实现了),再不济也是同级。

显而易见,最容易被“剩”下的就是金字塔底端的男性。这也正印证了农村“光棍村”的由来,由此产生的贩卖智力缺陷的女性以及越南新娘的事件就很好理解了。

要面包,还是爱情?

小孩才做选择,成年人都要

//彩礼:买卖婚姻的衍生品

有人嫁给了面包,有人嫁给了爱情,而有人身怀面包嫁给了爱情。

如果是我,我愿做最后一种。

然而现实是,大多数人则抱着既要男方的面包,也要男方的爱情来对婚姻作出要求。这就不得不谈到一个让众多面临婚姻的男性产生痛苦的根源——彩礼。

现代的彩礼延续于一种旧时的结婚风俗,古时称“纳征”,多以鸟兽为礼,亦有用布和茶叶做聘礼。彩礼一般作为男性付给女性确立婚姻关系的财物,在传统习俗看来没有彩礼与嫁妆的婚姻不可成立。

高额的彩礼不但成为保障婚姻关系稳定的利器,也被看做是女性价值的象征,或对女方家庭抚养女儿的补偿。

彩礼与嫁妆实际上是作为婚姻关系中的经济交换而存在,说的更直白一些就是买卖婚姻的衍生品。

当代家庭也不乏“卖女儿娶媳妇”的现象存在。

发霉的面包是否还有存在的合理性

束缚婚姻的绊脚石

//男女都摒弃,移风易俗可以见矣

婚姻的缔结原本是一件值得庆贺、欣喜的事情,可如今却演变为男女双方家庭的交锋,矛盾的爆发往往在于金钱。

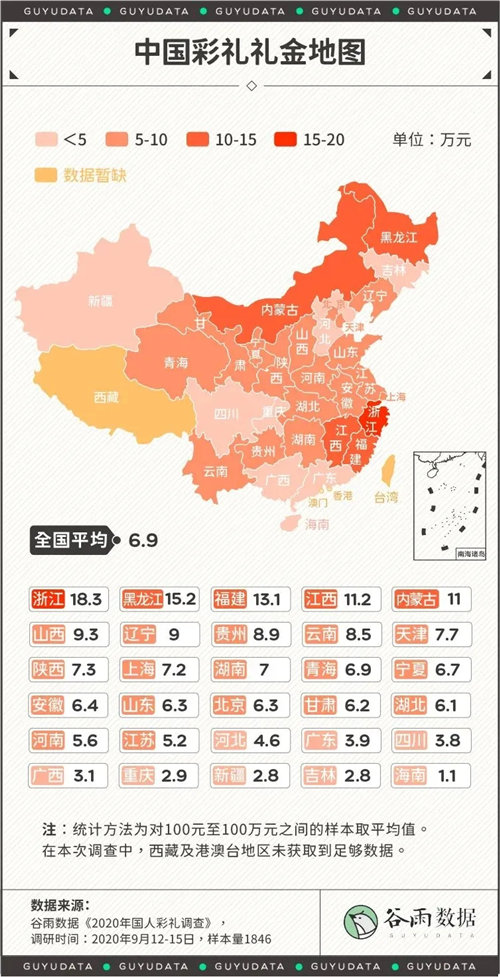

彩礼,三金四银,一动(车)不动(房),正在成为压垮男性的稻草,据谷雨数据《2020年国人彩礼调查》,近半男性认为彩礼是一种应该摒弃的陋习,是男方家庭单独背负的压力。而超6成女性则认为彩礼是男方诚意的体现。

同为女性,我能够理解女性同胞试图在这个物价飞涨的时代寻求一些婚姻上的物质保障,但很抱歉我可能无法和你们站在同一立场,相反我一直在想,多数人对婚姻的必要条件——房、车、彩礼,难道就一定合理吗?

我不否认中国人历来对家的归属感使其对房屋的渴望格外强烈,然而面对节节攀升的房价以及稳定不涨的工资,将房、车、彩礼的压力完全承担在男方身上合理吗?

掏空全家钱包之后,未来遇到的种种风险(生病、养老等)是否还是由小两口承担呢?更别说许多人婚后要共同承担的贷款。

即便如此,还是有众多女性热衷于拿彩礼来体现尊重,当然她们也会带着丰厚嫁妆嫁到男方家庭以作交换。这种方式表面看是你好我好大家好,男女双方以示尊重,说给外人也很好听,甚至可以缓解男方经济压力。

可实际上,不过是劳心劳力劳神的面子工程,人情社会中的虚荣心作祟,并且妄图用彩礼的多少体现女性价值,是把女性当做一件明码标价的、有价值的商品来买卖,这种婚姻的本质仍是交换。

以示尊重?恐怕要打个问号了。有谁愿意被当做商品去卖?

不得不说,如今的我们的确生存在一个金钱社会,就连感情的深厚都好似要用金钱的多少才能体现。“爱她,就给她一个家”“钻石恒久远,一颗永流传”,诸如此类宣传语早已深入民众骨髓。

正如恩格斯指出的那样:“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”

什么亲情、爱情,在它面前好似一文不值。