社会主义的彩礼改革

最近几年来,与女性相关的话题,总能引起激烈讨论。两周前,网络综艺节目《奇葩说》提出辩题“我是独立女性,该不该收彩礼”,很快引起热议。截至目前为止,这一话题已有六亿多次阅读,十几万讨论。

对这一辩题的讨论,主体大多围绕着“独立女性”展开。微博上获得最多点赞的一条评论写道,“那么独立男性能不能生孩子,孩子能不能跟女方性,可不可以搬去女方家住”;写手萝贝贝发布的文章《讨论独立女性,不如定义一下“独立男性”》,也获得了超过十多万阅读量。

不同于已有的这些聚焦独立女性的讨论,多数派希望从农村底层男性角度出发,反思彩礼、特别是“高价彩礼”现象。本文首先厘清“彩礼”的多重文化含义,及其如何随着阶级、城乡和南北差异演变。接着探讨“高价彩礼”如何形成对底层农村男性的剥削和压迫,最后本文以社会主义时期的社会实践为例,提出只有取消彩礼、取消私有家庭婚姻制度,才能实现真正的男女平等。

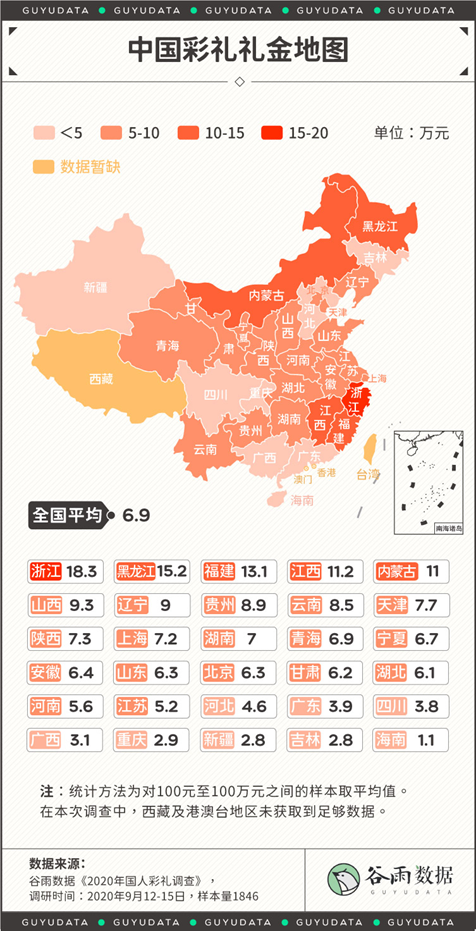

图片来源见水印

“彩礼”和“嫁妆”一般被放置到婚姻交换的框架中理解。彩礼是指从男方家庭转移到女方家庭的财物,嫁妆指的是从女方家庭转移到女方家庭的财物。从人类学和社会学角度,对彩礼主要有三种主流的解读角度。

第一种看法认为,彩礼是婚姻补偿,是男方家庭对女方家庭的补偿。这种解释认为女方离开原生家庭、进入男方家庭后,男方家庭需要偿付女性的劳动价值和生育价值。作为婚姻补偿的彩礼,似乎暗示女性只是两个家庭交换的物品。第二种看法认为,彩礼是婚姻资助,是代际之间财产转移的主要方式。通过彩礼这种文化制度,新婚小家庭获得父辈资助,在一定程度上减轻生活压力。由于新郎和新娘能从彩礼和嫁妆中直接受益,他们也可能合谋向父母索要高额彩礼,变成子辈对父辈的代际剥削。阎云翔在《礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》一书中指出,彩礼作为婚姻补偿在上世纪五十年代和六十年代早期更为明显,从上世纪六十年代中期开始,特别是到了七、八十年,彩礼的资助功能越发显著,越发朝着有利于新婚小家庭利益的方向发展。

随着改革开放越来越朝着市场化发展,婚姻观念和实践也发生了巨大变化。一些学者因此又提出了第三种对彩礼的解读方式,即婚姻市场要价理论。改革开放后,大量农村女性离开村庄,到沿海城市工厂打工,获得经济独立,增加了她们在自身家庭的协商能力;再加上性别比例严重失衡,男多女少,造成大量底层农村男性找不到妻子,被迫单身。种种原因都导致农村女性在婚姻市场上占据更主动的地位,在婚姻市场中有较高要价能力,底层农村男性则需要更多婚姻支付,才能在婚姻市场中获取一点优势,这使得很多农村地区出现“天价彩礼”问题。

在这一背景下,彩礼的含义也随着阶层、性别和城乡差异发生变化。“我是独立女性,该不该收彩礼”这一话题,首先限定了讨论对象为“独立女性”,而非整体女性。“独立女性”这一现象大多出现在城市中产之间。对城市中产来说,彩礼更多是象征意味。城市里一套房子的首付可能就已有十万,相比之下,彩礼金额影响并不大。

但对于农村底层男性来说,彩礼不是“该不该”,而是“能不能”拿得出手的问题。在市场化背景下,性别失衡问题层层转嫁,导致越是处于农村底层的男性不得不承担越多制度性后果。据报道,今年我国单身男性数量将达到3000万。与此同时,彩礼花费却不断上涨。面对男多女少的结构性问题,为了建立家庭,农村底层男性被迫卷入到婚姻市场的竞争中,常常不得不倾家荡产、甚至负债,才能在婚姻市场中获得一席之地。

南开大学李永萍教授就指出,特别是在在华北农村,彩礼价格在1990年代约为1000-2000元,但从2006年后一路飙涨,这几年彩礼基本上为15-20万元,价格翻了10倍。武汉大学刘燕舞也有同样观察。上世纪七、八十年代,农村男性尚可负担彩礼费用,到了九十年代彩礼金额快速上涨,相当于一个农村劳动力收入的三到四倍。到了2000年以后,农村彩礼急剧膨胀,金额相当于1个农村劳动力7年的收入。

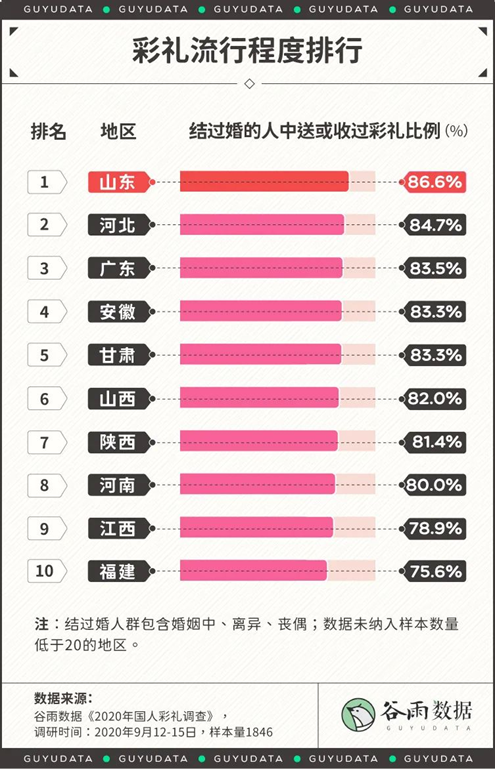

图片来源见水印

这也就导致了一种怪圈,似乎越是贫困地区,彩礼越高,底层男性越难建立家庭。以河北魏县为例,该地2010年适婚男女性别比为159:100,男性比女性多了一万一千多人。2018年这个里农村居民人均可支配收入为13936元,但河北农村一带流行的彩礼金额至少要10万。不少家庭为了娶妻,负债累累。

不管怎么说,一个不争的事实是以彩礼为标志的婚姻制度已经对底层男性造成严重负担,实质上是对农村底层男性的剥削。社会主义时期对华北农村地区婚姻制度的改革对我们今天的讨论有很大意义。社会主义之前,封建社会彩礼风气盛行,通过彩礼“卖女儿”现象十分普遍。《白毛女》的故事中,贫农杨白劳辛劳工作,不仅一贫如洗,还倒欠地主黄世仁一大笔还不清的债务,最后他被迫把女儿卖给黄世仁抵债。

在今天,在贫困地区,索要“高额彩礼”就是当代版“卖女儿”的故事。这依旧是把女性当可供买卖的私人物品。在上世纪50年代,我国颁布的《婚姻法》就“禁止任何人藉婚姻关系问题索要财物”。最高法院和司法部对彩礼问题作出规定,明确禁止买卖婚姻性质的彩礼收受行为。1951年到1953年间,特别是在华北农村地区,政府通过各类文艺方式,比如广播、剧团、漫画、报纸等,广泛宣传新的婚姻法,以推进婚姻制度改革,消灭农村地区盛行的高额彩礼卖女儿的封建旧习俗。社会主义时期华北农村婚姻制度改革,十分成功,有效改善了“男尊女卑”的情况。在今天,只要私有制生产方式继续存在,女性在家庭就始终被看成是私有财产,那么通过天价彩礼买卖女儿的现象就会依旧存在,也会导致对底层男性的压迫。因此,不仅要取消彩礼,更要取消导致这种现象存在的私有家庭制度。