《无依之地》背后,是美国底层人民的悲歌

电影《无依之地》在国外上映后,让赵婷拿下了金球奖最佳导演奖,这位炙手可热的新秀导演,因为中国籍的身份在网络上被议论纷纷。

人红是非多,如果不谈赵婷本人的言论及其态度,就单说这部电影,似乎也有很值得拿来说道的空间。

片中,一位60多岁名为弗恩的女人,常年生活在美国的铁锈带,在2008年次贷危机中失去所有,无家可归的她只得蜗居在一辆破旧房车里,成为了现代社会的游牧民。

她离开家乡,靠着打零工赚来少许薪资,勉强维持生存。

途中,弗恩遇到了各式各样的同行者,他们饱受打击,内心却依然强大,正如那句台词:“我从没说过永别。我都是说,我们路上再见。”

这样的故事,像极了美国版的“伤痕文学”,但它又没那么伤痕。在电影的镜头里,文艺盖过了痛苦,控诉的意味被冲得很淡,让人觉得,即使落魄美国人也从未丧失自由。

如果模仿文青的口吻,我们大可以这样说:按照世俗的逻辑,他们此行注定黯然神伤,但如果换一种眼光来看,一辆旅途中的车子,也可以有千万种回家的方式。

可惜,现实毕竟是现实,抽离掉人们的心灵滤镜,直面人生的惨痛就会扑面而来了。

与《无依之地》类似的故事,发生在上世纪30年代的大萧条之后,俄克拉荷玛州和得克萨斯州两个地方,遭遇了严重的大干旱,庄稼枯死,黄沙漫天。

无数农民因为破产,不得不迁徙离开,在路上,他们妻离子散,家破人亡,不断死于过度劳作、饥饿和疾病。

约翰·斯坦贝克亲眼目睹了这些事情,于是挥笔写下小说《愤怒的葡萄》。

时光飞逝,到了2008年,历史重演,只不过当时的农民变成了现在的工人。大厦崩塌之时,不妨引用那句经典,奥斯维辛之后,写诗是残忍的。

1

从次贷危机酝酿前夕的2006年,到2014年之间,美国有近1000万的房主因房屋被法院拍卖售出而失去住房。

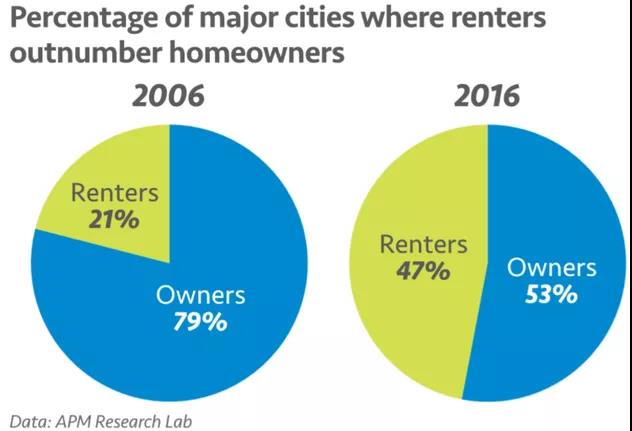

据APM Research Lab的数据,2006年和2016年的最新可用人口普查数据显示,在全美国173个人口超过15万的城市中,租房者的数量在次贷危机发生的十年后远远超过了自有住房拥有者。

普林斯顿大学社会学系教授马修·德斯蒙德(Matthew Desmond)说:“在美国,每年被强行驱逐的家庭不是成百上千户,也不是成千上万户,而是几百万户。”

为此,在次贷危机后,他深入美国底层,在穷人中开展采访和调查,最终完成了《扫地出门:美国城市的贫穷与暴利》这本书。

故事发生在美国威斯康辛州最大的城市密尔沃基。

在搬家期限的最后一天,尽管外面天寒地冻,但阿琳必须要搬走,否则房东就会把治安官叫来,他会带着配枪出示一纸告令,通知这里不再是她的家了。

此时阿琳有两种选择,被清出来的家当,要么放进保税仓库,要么放在路边。前者需要350美元,阿琳是拿不出来的,只能把它们像垃圾一样扔在马路旁。

接下来,阿琳带着两个孩子住进了游民收容所,那里生活不便,没有自来水是常态,冲马桶都成了困难的事,但阿琳很喜欢这里,因为便宜,楼上楼下两间房才525美元。

生活就是这样,不要你觉得,我要我觉得。几周后,政府判定阿琳超喜欢的地方“不适宜居住”,勒令她搬迁。

于是,她只能往更靠近旧城区的地方搬,等她来到阿特金森大道时,才知道这里是毒贩的天堂。

一个月550美元的房租占去了她88%的收入,只要能熬过这个冬天,等到春暖花开时,就能取得暂时性的胜利。

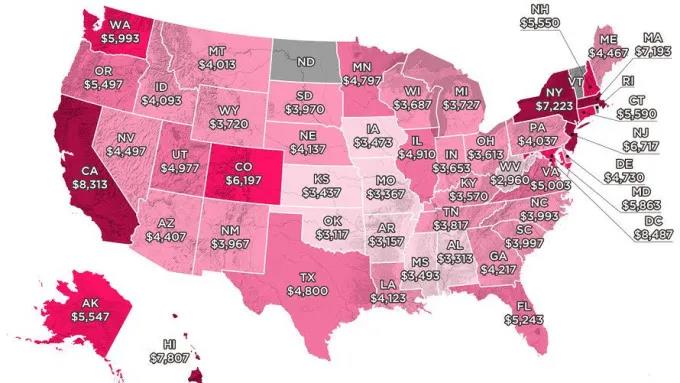

美国各州居民负担租房所需月收入

很多年前,阿琳曾租到过政府补助的公寓,租金只要137美元,但她不想跟母亲同住,决定自己拿主意,在听了朋友的建议后,退掉了政府公屋,跳进了民间租房市场。

这一跳就是二十年。此后,阿琳只要想起当年这个选择,就会疯狂摇头,懊悔不已。

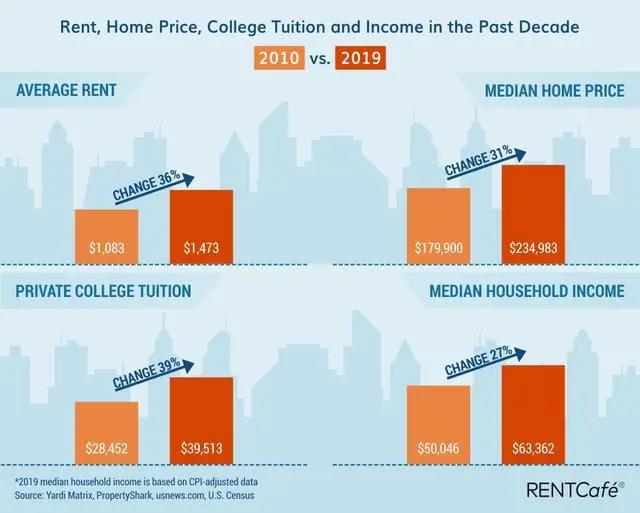

十年来,房价和房租疯涨

有一天,阿琳心血来潮,跑进了密尔沃基市政府的房屋管理局,去问申请租房补贴的排队名单,对方告诉她,名单这么多年就没动过。

这在美国已经算好的了,很多大城市,刚去登记时还是个领着小孩的少妇,等那份申请接受评估的时候,已变了白发苍苍的老奶奶。

阿琳如果想再次住上公屋,就得存下一个月的收入,交给房屋管理局,然后再花两三年等名单解冻,再耗时几年等排在她前面的名单解冻。

最后她还要乞求上帝保佑,那些手握印章的官僚们在审理她的申请书时,可以忽略她的被驱逐记录,以及她拿福利补助的事情。

现实往往不会如人所愿,阿琳因为拖欠房租,就要被房东谢伦娜告上法庭下驱逐令了。

阿琳却并不意外,早在她16岁的时候,就走过了一遍驱逐程序,她租过不下于二十个地方,这意味着她每年都要搬家。

走出法庭,谢伦娜和阿琳都感到头痛,谢伦娜是因为法官砍下了她的金钱判决而耿耿于怀,阿琳则是一整天没吃饭腹中饥饿导致的。

谢伦娜向阿琳抱怨,有些房客素质太差,他们一来,蟑螂跟着来,老鼠也跟着来,自己要处理一堆麻烦事。

她对阿琳说,你哪天可千万不要想不开来当房东,这是一份难赚钱的苦差事,出了什么事永远是房东吃亏。

言语之间,像极了说自己是无产阶级的潘石屹。

过去,哪怕是在美国最荒凉的城市,驱逐房客也是非常罕见的,因为这种行为会引起众怒。

1932年2月,纽约布朗克斯区有三户人家遭到驱逐,结果社区的居民群起反抗。《纽约时报》评论道:“可能是天气太冷了吧,现场抗议的才一千人。”

那时的人武德充沛,邻居们直接和联邦法警对峙,一屁股坐在被驱逐家庭的家具上,让人想搬都搬不走;甚至,他们会无视法官的命令,把当事人的家当搬回去。联邦法警也拿不定注意,不敢强硬执法。

到了21世纪的今天,在资本主义高度成熟的时代,治安官下面有一个专门小组,他们的全职工作就是执行驱逐和发布止赎令。

商业机构也趋之若鹜,来分一杯羹,有的搬家公司专接驱逐案子,员工从周一到周五都不得闲;还有上百个公司四处挖掘数据,制作房客筛选报告,列出租客过去的驱逐记录与法院档案,将资料出售给房东。

佛罗里达大学的Mark Flannery说:“从某种程度上来说,如果你有了购房的经济保障并且能够承担那些财务承诺,也就意味着在某种意义上你已经成功了。

不是说买到房子意味着你成功了,而是你能买房的能力意味着你成功,意味着你部分实现了美国梦。”

如果把买房视为成功的标志,不管是哪个国家的梦,不得不说都是一种莫大的悲哀。

阿琳不是最惨的,次贷危机让很多业主撑不下去被迫断供,惨被银行收楼。

2008年7月22日,美国马萨诸塞州汤顿市,卡伦妮与丈夫及24岁的儿子,住在波士顿的两层别墅中已经四年。由于夫妇无力还款,贷款公司准备于22日收楼后拍卖他们的住所。当天,卡伦妮饮弹自杀。

警方找到的卡伦妮的遗书写道:“当你们到场收回我的房子时,我已经死了 !”

这样的无声抗争,不由得令人想起大萧条之后的美国农民。

电影《愤怒的葡萄》里,充满正义感的儿子决定带领人民反抗,离别之夜,母亲问去哪里可以找到他,他回答:

“哪里穷人为吃饱肚子而抗争,哪里就有我;哪里有警察殴打穷人,哪里就有我;我就在愤怒呼喊的人群中,我就在闻到晚饭香而欢笑的孩子间,人们能够享用自己的粮食,住进靠双手建造的家中时,我就在其中。”

2

被驱逐,被迫搬家,已经令人头大了,而还有一群人,连最微薄的房租都付不起,只能选择四处流浪。

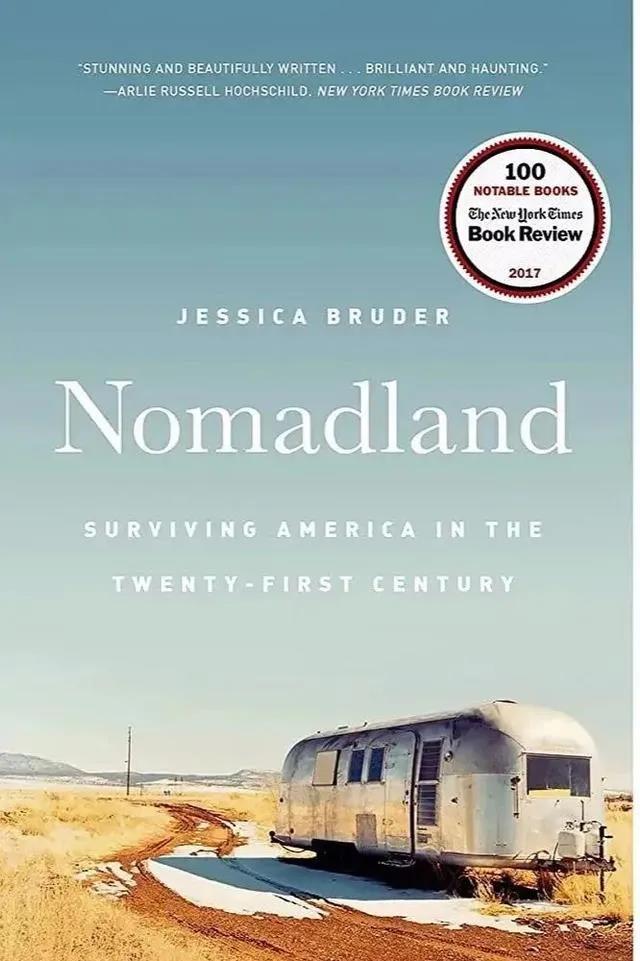

小说《无依之地》讲了大量这样的故事,后来的同名电影也是据此来改编的,只不过,去掉那些文艺的自我抒情式表达后,真相要惨痛得多。

在北达科他州的德雷顿市,一位67岁的前出租车司机,正在田地里收割劳作。日出之时,大量卡车从农田里开出来,他的工作是从车上把几吨重的甜菜卸下来。

到了晚上,他就睡在自己的货车里。因为优步公司把他挤出了出租车市场,没有收入的他无力承担房租,这辆卡车便成了他的家。

在肯塔基州的康博斯维尔市,一位66岁的前总承包人,正在亚马逊的仓库里通宵上班,她需要推着手推车来回奔走,准确地扫描每一件物品,不然就会被开除。

到了早上,她可以回到停车场里的小拖车式房屋休息,在亚马逊,有很多像她这样的流浪工人。

在科罗拉多州的科泉市,一位在维护营地时弄断了3根肋骨的72岁货车住客,正住在亲人家里养伤。

这些人曾经都是光鲜的“中产阶级”,因为金融危机而破产,他们从未想过自己有一天会流离失所,最后却都驱车上路。

2010年的感恩节,60岁的琳达·梅因为付不起水电费而被断水断电。她找不到工作,失业补助金也用完了,孤单地坐在自己的拖车住房里。

琳达也有家人,但是她感受不到温暖,她每天只能睡在沙发上,家人去旅行时不会带上她,与其仰人鼻息,不如自力更生。

在动身去长途旅行时,作者问她兴不兴奋,她回答,当然。

琳达要靠打零工来度日,她找到了一份露营场管理员的工作。有一次,在爬上垃圾桶顶部去接一条防熊链时,她摔断了一根肋骨,这个伤口令她很长一段时间内做什么事都疼。

露营场的工作并不简单,琳达需要随时满足露营者的需求,帮他们办理入住手续,处理火堆,打扫垃圾等等。

工资是没有保障的,比如,有时工作12小时以上,但在填写工资卡时,却不被允许填写超过8小时的工作时间。所以露营场才会找迫切需要工作的老年人。

林业局接到过投诉,官方发言人这样回应:林业局没有权力处理涉及违反劳动法规定的案件,也不能进行调查。

作者不禁质疑道:为什么一个一辈子勤勤恳恳的64岁女人,最后却没有房子居住,只能依靠不稳定的底薪工作来维持生存?为什么她只能生活在高海拔的山野里,吃住都在一间拖车中,命运却掌握在她的雇主手中?

许多像琳达这样的流浪者都会去亚马逊工作,他们每次轮班要工作10小时以上,要走15英里以上,不停地弯腰、蹲下、爬楼梯、够高处的东西。

在招聘手册里,亚马逊把这种工作包装得十分温馨,说你在这里收获的不只是金钱,还有伟大的友谊。

而媒体揭露了亚马逊血汗工厂的实质,管理员因为害怕货物失窃,三十七八度的温度,依旧不肯打开大门来散热。

为了实时监控生产力,亚马逊还开发了一套AI系统,每当员工开始工作时,就仿佛进入了紧张的游戏关卡,每扫描一件商品,屏幕上就会出现倒计时,显示他还有多少时间到达下一件商品前。

不仅如此,他们随地随地都在被监视,一位员工不小心走了错误的通道,导致工作延误了五分钟,立刻就有一位经理赶过来训斥她。

美国内华达职业安全和健康署曾接到过投诉,反映亚马逊员工在抬重物时背部受伤的情况。

官方的两名检察院来仓库简单看了一下,就给出了结论,说该公司确实有几个肌肉拉伤案例,但这不是由于工作环境导致的。

琳达对此进行了批判性思考,她说:

“这家公司有几百个这样的仓库。我们在其他国家饲养奴隶,比如中国、印度、墨西哥以及其他任何拥有廉价劳动力的第三世界国家。而我们的经济便利是建立在他们的辛苦劳作之上。

我们不必目睹他们的劳苦,却能够享受他们的劳动成果,这家美国企业大概是全世界最大的奴隶主。”

与电影渲染的不同,许多流浪者会在自己的房车中孤独地死去。

一位流浪者在一家沃尔玛超市停车场里露营时,喝酒把自己喝死了。一位80岁的老人曾在教堂住了三个月,最后死在了艾伦沙漠附近自己的房车里。

流浪者鲍勃说,等他无法再这样生活时,就打算漫步走进荒原,然后一枪打死自己,“我的长期医保方案就是沙漠里一堆暴晒褪色的白骨”。

如果这种底层的行为艺术也算浪漫的话,那他们的确实现了自我解放。

头发花白时还要背井离乡,周而复始地寻找季节性工作,每天都要担心醒来的第一餐在何处,这样彻头彻尾的流浪生活,恐怕不足以令人向往。

在导演镜头的加持下,资本韭菜们身上深深浅浅的伤痕被遮蔽,那些暗夜里清晰的疼痛再也寻不见,这大概就是能被赋予“自由”之名的原因。

3

无家可归之人的落魄无须赘述,然而在许多媒体的眼中,全然不是这样。

在他们的描述中,国外的流浪汉们,每日和白领阶层一样,使用手机上网收发邮件、写博客、找工作甚至申请住房,快乐自在,无拘无束,很多人非常享受。

更重要的是,他们认为,国外的流浪汉是有尊严的,不会受到任何人的歧视。

真实的流浪汉处境却与媒体的表述大相庭径。

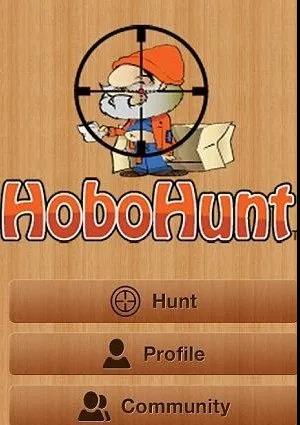

美国软件开发商Synventus创作了一款名为“猎杀流浪汉”的游戏,灵感源于Synventus首席执行官乔尔·亚瑟(Joel Usher)的一个朋友。

亚瑟称:“我的一个朋友在华盛顿地区经常乘坐地铁,他用相机沿途拍摄流浪汉,并开玩笑地称在‘猎杀’他们。此外,一群受人尊敬的律师也在做同样的事情。这些触发了我开发这款游戏的灵感。”

游戏“猎杀流浪汉”

游戏官网介绍,用户可以通过拍摄他们想要猎杀的人的照片加入游戏,然后自己选择武器。

“将相机对准流浪汉,按下快门即可。你可以猎杀真正的流浪汉、你的朋友、家人、老师、老板以及任何人。瞄准镜和真实武器音效给人一种打猎的感觉。”

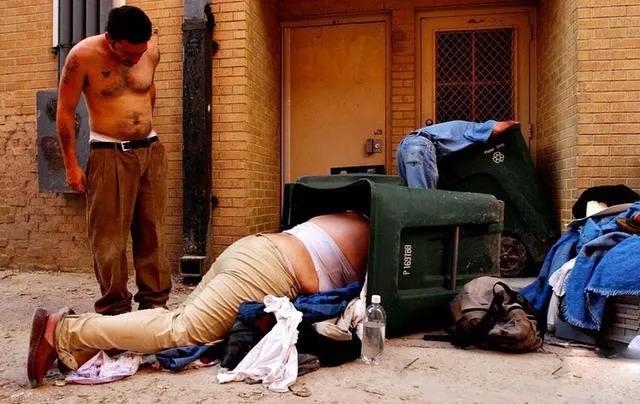

这种软暴力对流浪汉来说,已经是最低程度的威胁了,更多的时候,他们不是被拳脚相加,就是被持刀抢劫。

2018年1月,美国的檀香山市,两名警察在公共浴室让一名流浪汉舔便池,如果不舔就会打他。这名流浪汉就一直蹲着地上,只能乖乖伸出舌头,直到令他们满意为止。

在B站上,有UP主采访在美国的华人流浪汉,这人说,自己身上只剩下49块钱,结果在昨天夜里被黑人拿着刀对着他脖子,把仅剩的钱搜刮干净。

汽车旅馆每晚要十元钱,他住不起,去垃圾桶里捡剩饭,勉强对付肚子饿。境况十分凄凉。

视频最后,UP主给了他几块钱,他说自己终于可以买几个馒头了。

另一位金发小哥的遭遇比这位华人大叔更悲惨,他也是流浪汉,和自己的妻子坐上巴士来到洛杉矶,发现这里根本不是天堂。

他住在遍地都是毒品的街道上,晚上睡觉从来都不安稳,因为早上醒来,就会找不到自己的鞋子了,尽管它又臭又烂,一文不值。

买鞋是不可能买鞋的,毕竟那需要钞票,那么就只能光着脚走过满地都是碎玻璃、屎尿和蟑螂的地方。

既然如此,为什么还要来呢?因为之前待的地方比这里还要差,生活所迫只能去乞求,然后就有黑社会找他收保护费,而且不断加码。

如果不给,就会被狠狠修理,这位小哥就被揍了13次。

有人朝他吐口水,有人把咖啡泼到他身上,这对他来说已经习以为常了。

如同电影一样,小哥也说了一段很感性的话,但它绝不是什么温情与自由,只有深不见底的黑暗和绝望。

特朗普有一次在去加利福尼亚州视察的时候,批评流浪汉和他们的帐篷堵在办公大楼的入口,说这些“低端人口”严重影响了旧金山、洛杉矶这样国际大都会的名声,人们都受够了他们。

如果他们有家可归,谁会愿意选择去流浪呢?

2019年,CNN报道,洛杉矶无家可归者服务管理局数据显示,当地流浪者数量“增长前所未有”,全县近6万人露宿街头。

仅洛杉矶一个地区就有6万流浪汉,偌大的美国就不知有多少人了。

在左翼运动的光辉岁月里,《愤怒的葡萄》就像一部抗争的史诗。

跟随着一家人流浪的约翰,曾经不解地问:一有争斗的地方人民就会谈论“red”,到底什么是“red”?

后来,当他目睹社会的不公和国家的黑暗时,逐渐开始觉醒,亲自回答了什么是“red”,便对母亲说了那番壮志凌云的宣言,用自己的行动走上了革命道路。

同样走上这条道路的是牧师凯西,他向上帝恳求拯救这片干旱的土地,但上帝根本无动于衷。于是,他转身进行自我救赎,将工人们团结起来,为无产阶级谋福祉,最后因此而牺牲。

当时的人们相信,日后的美国必定会掀起革命浪潮,可这星星之火,终究陷入永寂的黑暗。

麦卡锡狂潮,扫荡西方世界,红旗落地,革命偃旗息鼓,如今的美国自然不会再有这样的电影。

当《无依之地》在荧幕上剥离那层痛苦的底色,并过滤掉其中的阶级意味后,只是选择将个人的视角无限放大,细细密密写满感动,不过是抚慰了小布尔乔亚们早已荒芜的内心,满足他们一时猎奇罢了。

就像隔岸观火的人没有置身其中,反而觉得对岸燃起的火焰花团锦簇,煞是好看,又岂知他人正饱受煎熬呢?

参考资料:

《愤怒的葡萄》,约翰·福特

《扫地出门:美国城市的贫穷与暴利》,马修·德斯蒙德

《无依之地》,杰西卡·布鲁德