高温津贴政策的制度之困

五月以来,全国已有多地有报告超过35℃的极端高温恶劣天气,如河北邢台衡水、河南郑州、广东海南全境等地,部分体感温度甚至超过40℃。夏日高温天气下,从事户外作业或高温环境作业常有劳动者发生中暑甚至死亡事件,给身体健康和生命安全造成了严重损害。

自1960年以来,国家开始在部分行业试行相应的高温津贴政策。顾名思义是政策上针对高温环境劳动者的一种特殊岗位工资,以保障高温下劳动者的健康权益及其它相关权益。中国也是全世界少有的采用高温津贴制度的国家。虽然每到高温季,政府/媒体平台等便会大肆宣传这一特有的津贴补助及相关的高温政策,然而自推行以来,其对于劳动者的高温劳动境遇的真实改善极为有限。制度之困已然显露。

1

高温津贴政策的发展

1960年,国家卫生部、劳动部、全国总工会首次联合发布《防暑降温措施暂行办法》,开启了国内高温下劳动保障的政策先河。但当时该暂行办法仅适用于“工业、交通运输业及基本建设工地的高温作业和炎热季节的露天作业”以及“田间作业”劳动者;暂行办法内容覆盖面上看似事无巨细,但执行细节上却非常粗糙,既没有明确劳动者的具体权益/补贴,也没有列明企业的违法责任,难以发挥有效作用。

直到2007年,卫生部、劳动部等为了适应市场经济形势下防暑降温的要求,发布了《关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知》,才第一次确认用人单位高温天气下“应当向劳动者支付高温津贴”,但同样并未确立统一的津贴标准。

这一“暂行办法”整整暂行了52年,直到2012年国家安监总局、卫生部等发布实施《防暑降温措施管理办法》(简称“办法”),才予废止。新的“办法”成为目前高温津贴实施的主要依据,各地也据此制定了地方性高温津贴的具体实施办法。新“办法”的进步性在于,一方面,将津贴的适用范围扩大到了“存在高温作业及在高温天气期间安排劳动者作业的企业、事业单位和个体经济组织等用人单位”,纳入了被忽视的传统第三产业。

其二,对高温劳动禁忌标定了清晰“界线”。办法规定,日最高气温达35℃即为高温天气下,企业均应向劳动者支付高温津贴;日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业;不得安排怀孕女职工和未成年工在35℃以上的高温天气从事室外露天作业及温度在33℃以上的工作场所作业等。此外,因高温劳动而导致的中暑,可依规诊断职业病,享受工伤待遇。最后,对高温津贴性质进行了严格限定:高温津贴是岗位工资,须纳入到工资总额中,不含在最低工资计算内,且“防暑降温饮料不得充抵高温津贴”。若劳动者因高温天气停止工作、缩短工作时间的,用人单位不得克扣工资。

2

高温津贴为什么成了“鸡肋”?

即便如此,高温津贴新政策实施近十年,劳动者的高温权益落实仍不够理想。企业尤其是民营企业长期以来以实物代替津贴、不按津贴标准发放,甚至不发放等情况仍较多存在;监管实质缺位、津贴水平缺乏动态调整的机制、“办法”甚至也再次面临人群覆盖面上的挑战——新业态经济形态的崛起。诸此等等,都在令当下高温保障体系逐渐落后于实际发展需要,成了“鸡肋”。

1. 缺乏动态调整机制,被忽略的立法责任

2012年新“办法”的初衷在于加强35℃以上高温天气作业的劳动者权益,并提出各省级政府需“根据社会经济发展状况适时调整”津贴标准。这里两个核心要素是,高温日数和经济发展。

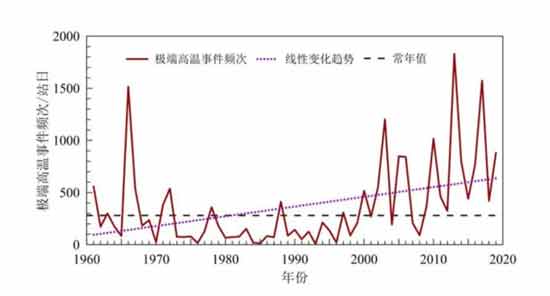

根据中国气象局发布的《中国气候变化蓝皮书(2020)》显示,1961-2019年间,随着平均地表温度的显著上升,极端高温天气也显著增多,热浪频率不断增加。自1961年以来,中国夏季(5月至9月)平均高温日数呈现增强、增多趋势,平均每10年增加0.8天;1993年以来增加幅度进一步加大,平均每10年增加了2.7天,高温热浪事件频发。

中国极端高温事件自20世纪90年代中期以来明显增加,极端低温事件显著减少。图片来源:《中国气候变化蓝皮书(2020)》

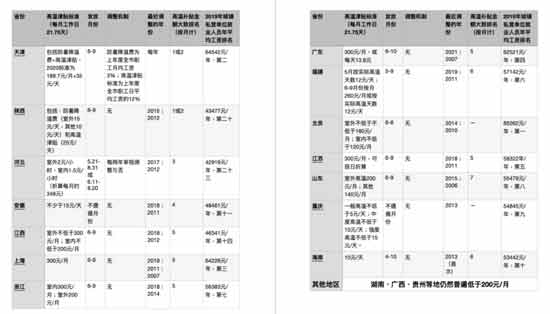

气候变暖在加剧,经济相应地也在腾飞,各地市高温津贴标准是否有相应调整呢?基本都没有,仅天津和河北除外。天津市是第一个将津贴标准真正落实到与职工平均工资挂钩的省市,其高温保障分为防暑降温费和高温津贴,其中防暑降温费为上年度全市职工月均工资3%;高温津贴标准为上年度全市职工日平均工资的12%,每年自动调整。而河北则规定相关部门自2015年起施行每两年审视标准并适时调整的机制,遗憾的是2017年之后并没有落实。

但更为普遍的是,大多数省市并不重视“适时调整”的立法责任。纵向比较全国经济(较为)发达省市的高温津贴制定和调整数据,在经济腾飞的十多年里,多数地区高温津贴仅仅只有一到两次的调整,调整间隔5-14年不等,部分地区甚至仍然维持低于200元/月的水平,如北京、山东、重庆等地。“高温办法”因其法律地位的薄弱、津贴标准制定的模糊性和非透明性,民间实难以监管督促,导致各级政府长期忽略其必要性。

全国经济(较为)发达省市的高温津贴制定和调整数据,其中多地高温津贴水平与该地区经济发展水平呈现严重的不对称性。

以广东省为例,政府于2007年规定夏季高温津贴标准为150元/月,此标准一直延续到了2021年才进行了修订,调整为300元/月。而这14年间,广东全省GDP翻了3.6倍,遑论参照通货膨胀的情况,但高温津贴标准从未调整,以工人的话来说,“一天6块9,买水都不够”。长年缺乏动态调整机制,显然成了高温保障的一大鸡肋之处。

2. “按日计算”乱象背后,缺失的政策动力

在我国,各省市允许企业支付高温津贴的方式大致可分为三类,按月、按日和按时计算发放,多数地区采取的按日计算或兼用按月发放的方式,仅有例外的上海、浙江、北京等地是强制按月发放。依“办法”,高温津贴由企业发放,且劳动者在35℃以上高温天气/环境从事工作就需发放。可想而知,在可选的发放形式内,企业为了减少支出,必然倾向于按日或小时计算的方法方式。这会出现什么问题?

以湖北武汉为例,政府规定夏季6-9月高温天气下,企业应每人每天12元发放高温津贴。武汉环卫行业普遍采用按日计算的方式支付高温津贴,仅有在日最高气温达到35℃才会获发补贴。这导致的直接结果是,武汉核心各区环卫工所收到的高温津贴均不相同,四个月津贴所得共计100-200不等,其中江汉区120-200元不等、武昌区也仅100-130不等,洪山区还出现多发了高温费后必须退回的情况。

同一个城市同一行业同样的计算方式,却仍然可以出现完全不同的发放额度。每月高温天数的统计究竟以天气播报温度,还是以体感温度为准(更为精确),都存在模糊空间;再加上按日计算的方式,而工人亦更难以精确确认高温天数进行监督。工人就算到头来发觉津贴过低,可又能如何投诉和维权呢?

“按日计算”的乱象政府难道未有预知吗?其实不然。安徽人社厅2018年在对外公布的政策解读中毫不掩饰为企业“减负”的意图:

“我省自2011年建立高温津贴制度以来,一直采用按天发放的方式,为保障劳动者基本权益同时又不过多增加用人单位的负担,在高温津贴发放方式设置上仍选择按天发放。”

既要明面上为劳动者“捍卫”高温保障,但本质上又不愿增加雇主的成本负担。充满矛盾又畸形的立法初衷下,才衍生了这灵活性极强却无法监管的高温办法,令本来独特、创新的高温津贴政策成了“成本控制可选项”。“办法”主观上放手企业按天支付,但核算和确认的权力又唯一掌握在企业手里,企业成本便有空间从卑微的高温费中一省再省。

这甚至衍生出河北的小时制计费模式(室外2元/小时,室内1.5元/小时),难道当天35℃以上高温维持超过1小时才予以补贴吗?还是一天内只对超过35℃以上的小时数进行补贴?我们可以想象,企业只会以有利于成本缩减的方式进行灵活处理,而劳动者对此毫无办法。

3、高温保障被简化:被忽视的停工权和职业病保障

即便《防暑降温措施管理办法》有多达25款条文,但广为认知的仅为第十七条关“高温津贴”的规定,其他核心的劳动保障条款并未被重视。这里面包括针对超高温下的工作轮换安排及因应高温而进行的预防措施和职业病保障。

依“办法”规定,当日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时;日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业,且上述安排不可影响劳动者正常收入。但很显然,在上述超高温环境状态下,雇主极少会做出工作轮换调整,而员工更难有话语权提出停工休息的诉求。夏日酷暑下的环卫工依然必须在岗便是强证。

此外,高温天气来临之前雇主有责任对劳动者进行高温作业相关的免费身体检查,以保障劳动者作业安全;而若劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑,经诊断为职业病的,同样享受工伤保险待遇。这两个重要要求同样被忽视了。2019年武汉市职业病防治院发布统计显示,该年武汉全市高温中暑病例为572例,其中仅有2名患者申请了职业病诊断,其中1名成功被诊断为职业性中暑。由此可见,中暑在广泛的劳动实践中并不被视为职业病,雇主不重视,工人也无意识,而“办法”成了执行上的巨婴。

同样的,即便是仅仅单就高温津贴一项,其落实情况如文前所述,仍然存在大量企业不发或少发、或以实物代发的执法困境,几乎每年国家安监局或总工会都会重复下发文件强调“不得以防暑降温饮料和必需药品充抵高温津贴”。因此,“办法”整体本身不仅被严重简化、多项制度被忽视,在执行和监管上也存在莫大的空白,成了实质的“纸上清凉”。

4、外卖、快递等新兴行业劳动者难覆盖

随着近几年新业态经济的兴起,高温“办法”再次面临人群覆盖面过于局限的问题。2012年的“办法”广开言路,将覆盖人群从制造业等传统行业延伸到服务业为主的第三产业,也纳入了中小规模的企业。但办法覆盖人群仍然仅仅限定在建立了正式劳动关系的劳动者群体。2021年5月28日,李克强总理在十三届全国人大三次会议闭幕后的记者问环节承认,当下新业态经济领域大概有1亿人就业,而零工经济至少有2亿从业人员。这一以外卖员、快递员、网约车司机/卡车师傅为主的诺大灵活就业劳动者群体,并不被“高温办法”所保障。

外卖员、快递员等新业态劳动者,他她们已然成为当下大街小巷的主要高温环境劳动者,高温工作时长甚至超过环卫等传统行业。但囿于整个政策法律环境并不认定他她们的“劳动者”身份,均无法享受应得的劳动者权益,包括夏日高温津贴。美团、饿了么等资本巨头也必然不会主动承担义务。新业态劳动者俨然成了高温制度的“弃婴”,其高温下的工作权益和健康保障均难以获得法定承认。

3

行动案例:广州环卫工助力高温津贴翻倍

如前所述,高温津贴标准尚未有公开透明的制定机制,而政府亦囿于企业压力或经济发展的驱动力,难有动力主动定期调整津贴水平,劳动者更难有话语权推动政策的监管和进步,故而高温津贴的调整长期以来处于被动状态。但近年来广州市环卫工人的行动实践,却意外推动了广东省高温津贴标准的翻倍调整,自150元/月涨至300元/月,津贴水平排序也从全国倒数跃进到全国前列。

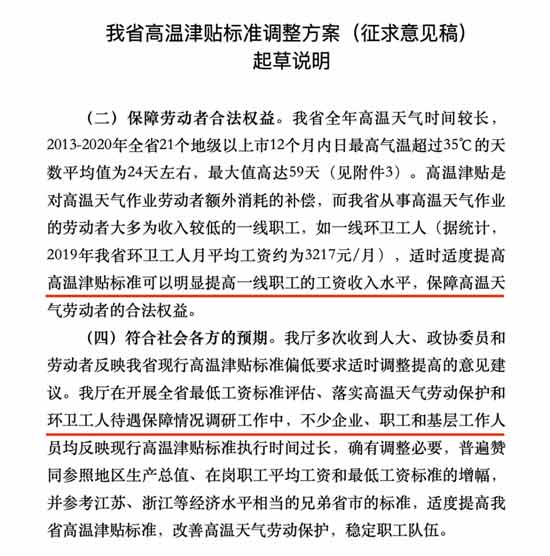

广东省高温津贴自2007年设定以来,过去十多年维持150元/月(6.9元/天)的标准,水平全国垫底,从未有主动调整。但从经济上,2007年至今全省在岗职工社会月平均工资已经从2454元/月涨至7486元/月,翻了三番;高温天气数据上,2013-2020年全省各地市12个月内日最高气温超过35℃的天数平均值为24天左右,最大值高达59天,且逐年上涨。

这些因素都迫使一线工人频频发出质疑,“一天6块9,买水都不够”,为何政府迟迟不做调整?2019年,广州有多区环卫工以集体联署建言和举牌的方式,呼吁相关人社部门尽快出台政策,修订标准。一众环卫工打出标语:“流的汗比发的王老吉还多”、“GDP广东第一,高温费全国垫底”,最后主张“环卫工要求高温费涨至300元”,并征集得到超过300名工人和公众的签名,其中多数为一线环卫工,后汇总为建议信提交给了省市级相关的人社部门和城管部门。

这一举动并没有在当时获得直接的回应。但很惊讶的是,时隔一年多后,2021年3月15日广东省人社厅发出《关于调整我省高温津贴标准的通知(征求意见稿)》,确定将于今年6月1日起直接调整高温津贴至300元/月,并在文件中大量引用来自广州环卫工人的观点和论述,直接采用了环卫工提出的诉求标准。环卫工人的努力并没有白费!

广州环卫工人的行动令人鼓舞。但我们并不应该仅仅欣慰看到政府能够聆听工人的声音,而是应看到政府抄工人论述“作业”背后的工人力量——高温政策的执行和监督离不开对工人话语权的尊重和赋权。当下高温保障面临的制度困境,不仅是立法层次上重要性的缺失、政府执法动力不足上的问题,同样也是政策制定与监管过程中工人话语和参与的缺失,才共同导致了整个动态调整机制的失效以及制度的式微。

参考资料

1.工人日报:《防暑降温措施管理办法》呈现四大亮点

http://acftu.people.com.cn/n/2012/0706/c67502-18457722.html

2.安徽省调整高温津贴标准政策解读

http://hrss.ah.gov.cn/public/6595721/8440092.html

3.武汉中暑大数据来了,高发人群为50岁左右

http://www.ctdsb.net/html/2019/0903/hubei257084.html