革命不是风花雪月,不是追车,不是cosplay

“革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”

而在电影《1921》中,革命的“暴烈”被淡化了,凸显出来的是“浪漫”。

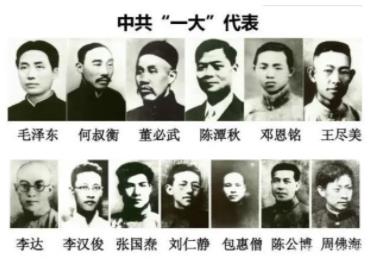

这种“浪漫”首先就体现在人物的塑造上,演员形象和历史人物几乎不求形似,只求好看,因为众所周知,“好看的人才有青春”“没有颜值何谈浪漫”。上映之前,《1921》就曾因宣传海报里一水儿的流量明星引发争议,原因就在这些明星很多都空有皮囊而无甚演技,除了年龄相仿,他们与革命者的真实形象也八竿子打不着。哪怕是在主演中算得上经验丰富的陈坤,尽管他演陈独秀时非常投入和卖力,一举一动都有着精心设计,但还是很难让观众入戏,因为首先,他长得就和陈独秀不能说一模一样,简直是毫不相干。

唯一值得称道的是惊鸿一瞥的赵世炎,确实和历史照片达到了百分之七八十的相似,这也证明其实依照历史原型选角并不是什么登天的难事,只不过是制片方与主创团队面对汹涌的“流量经济”“粉丝经济”还敢不敢、愿不愿意的问题。

“流量经济”主导下,建党献礼片就成了一场明星爱豆们以革命为主题的大型cosplay,大家排排坐、分果果,人人有份,只恐历史人物还不够多,不够给每人都分上个有名有姓有台词的角色。可是不同于许多论者觉得这些“戏子”格调太低,配不上饰演革命英烈,笔者认为恰恰相反,他们的问题不在于身份低了,而在于太高贵了、太美丽了、也太精致了。其实只要翻看下革命人物的相片就会发现,他们很多就是“路人”长相,有的甚至并不好看,偶有外貌出众者,给人的感觉也朴实无华,不至于和普通人“有壁”,毕竟,历史和人民选择他们,并不是靠着星探和艺考考官挑选上镜脸的那套标准。

可对于《1921》来说,灰头土脸是没法子浪漫起来的,为主旋律增添魅力的一大妙招,就是让这些毫不起眼的刺头青年们摇身一变为民国装的“翩翩浊世佳公子”,让即使没什么戏份的女性角色也都盛装打扮,来大上海的十里洋场走一圈红毯。而革命人物就像是偶像们的一款“限定皮肤”,以供粉丝投射特定场景的恋爱幻想,实话说,就以这身行头,让才子佳人们去隔壁演个《金粉世家》《情深深雨濛濛》也毫不违和,因为他们不仅有着“偶像派”的面孔,就连表演也是“偶像式”的。

对这一点或许又很难苛责,因为年轻的偶像们从小耳濡目染的是言情小说和偶像剧,长大后演的是言情小说改编的偶像剧,他们的工作就是施展魅力、营造人设,自然没有闲心去观察普通工人、学生的生活,更无从得知一百年前的工人和学生过着怎样的生活。所以当他们越是慷慨激昂、深情满溢地念着台词以展现革命者的伟大时,却越显得不可信,因为对于真正的革命者来说,他无时不刻不在想着革命这件事,我们眼中的伟大,于他而言不过是恰逢其时地说出了一句寻常的心里话。

这里就不得不提到明星制与革命叙事的天然矛盾,自好莱坞于20世纪初创立明星制开始,电影明星俨然成了社会中一个新兴的特权阶层,尽管他们也受资本家的剥削,其本质是资本的棋子和摇钱树,但相较大多数人而言,他们拿的是天价片酬,受的是万众瞩目,衣食住行服化道都有专人负责,《觉醒年代》里的老封建辜先生不过是带了两个仆人、两个车夫,而一个明星就是一支队伍。

人们常说的“明星气质”或者“星味儿”其实除了指艺人自身的性格魅力外,更多的还是指一种由他们的经济、社会地位所带来的特权者的气质,更何况比起单靠金钱权力使人臣服,他们还能靠美丽俘获粉丝真心的爱慕,因而也就愈发被捧上神坛,愈发不食人间烟火。换句话说,越脱离群众,“星味儿”越浓。

而对于革命叙事而言,是绝不可以脱离群众的。因为马克思主义政党与其他一切政党的根本区别,就在于它代表的是工农大众的利益,而不是任何特权者的利益,它所坚持的,恰是“从群众中来,到群众中去”。这也是为什么,马克思主义的文艺观总是强调,“人民是历史的创造者”,艺术家应“诚心诚意做人民的小学生”。

换句话说,要演好革命故事,就必须要扔掉“星味儿”,深入群众。哪怕很多的革命者并不是工农出身,是小资产阶级的知识分子,但他们也绝不是胡适、徐志摩、周作人那样雅致的、带着脂粉气的知识分子,而是贴近工农、诚心诚意做工农的小学生的知识分子,比起什么笼统的“热血”“爱国”,这才是我们的革命者最显著、最独一无二的特质。

这就是为什么,明明“小鲜肉”们演得也挺认真,没出啥大错,但就是和历史氛围格格不入,因为要背叛自己的阶层去贴近另一个阶层,靠的就不只是一点点的认真。但这又是件登天的难事吗?别说什么“天生丽质难自弃”,全中国星味儿最浓的女人巩俐,扮起仙女能和“港风美人”林青霞、张敏一较高下,扮起农妇来却和身后的西北乡村浑然一体;《山海情》中黄轩、热依扎原本各自是“初恋脸”“异域美”的代言人,却能抹着高原红,操着甘肃方言,从头到脚都透出山里娃的淳朴和生命力;而同行衬托下能在“流量”中脱颖而出的刘昊然、易烊千玺等人,靠的也正是他们能尝试放下偶像包袱,钻研“小人物”的一份踏实而已。说到底,这还是一个敢不敢、愿不愿意的问题,再加上一点观察生活、模仿生活的悟性。

但对于我国曾经的演艺界来说,原本是不存在这个问题的。因为观察、模仿、表现各行各业的普通人就是他们的日常工作,因为在我们的建国初期,根本就没有“明星”的说法,他们有另一个共同的名字,叫“人民艺术家”。是从何时开始,我们的“人民艺术家”被替代成了一个又一个光鲜亮丽的“明星”,而那些坚持要做“人民艺术家”的人却没有戏拍,走向边缘,连最熟悉、擅长的题材领域也在资本主导下被偶像明星们侵占,或许这是另一个值得我们深思的问题。

除了用俊男靓女将劳动者、革命者的浪漫替换为才子佳人式的浪漫,《1921》的另一策略是用枪战、悬疑、惊险、黑帮等好莱坞商业片中的叙事元素将埋葬旧世界的暴烈替换为感官刺激上的暴烈,因为这种暴烈无伤大雅,甚至还能让年轻人感到很酷炫、很刺激、很浪漫。

在主旋律电影中融入类型片模式,这本不是第一次。动作片《战狼2》、战争片《红海行动》、悬疑片《风声》、科幻片《流浪地球》都可算作主旋律影片类型化的成功实验,但让类型做到锦上添花而不是喧宾夺主却不是一件易事。《1921》的问题就在于,它的形式和内容脱节了。那些惊险刺激的追车场面,若不是低头看一看电影票,会误以为自己在看一场无脑的好莱坞特工大片,而这些情节除了如主创所说能渲染社会局势的危机四伏之外,对于最关键的问题——“为什么建党?”“建什么样的党?”却毫无助益。

一会儿是飙车、一会儿是暗杀,一会儿是黑帮大佬、一会儿是国际密探,花里胡哨的类型杂糅占据了大量篇幅,反而让表现革命者工作和生活的段落变得支离破碎,根本来不及让观众去了解他们的所思所想以建立共情。

而过于炫技的摄影、大而无当的台词则进一步削弱了影片的生活质感,看《觉醒年代》我们像是主角团的老朋友,在一点一滴、真实可感的生活细节中与之熟悉亲近,才会在失去他们时感到如此痛心,而看《1921》则像是在聚会上刚认识了新朋友,听他们讲着各自的故事,却仅仅是故事而已。这也是为什么,影片结尾将每个革命者的牺牲场景集中罗列在一起时,明明摄影、配乐都非常到位,历史本身也足够令人震撼,却终是少了点灵气多了点匠气,不及《觉醒年代》中陈延年、陈乔年青春的脚步迈向刑场这一镜头来得举重若轻。

与此前所有建党题材的作品不同,《1921》为了强化其宏大叙事的构思而加入了国际视角,将共产国际、日本共产党以及各国反动势力囊括其中,这本来很好,因为无产阶级解放并不是一国一族之事,沿着这个思路既可以讲历史大潮的必然,也可以讲世界各地革命者们共同的理想和超越国家、民族的阶级友谊,这本是《国际歌》的真正含义。但笔者并未如愿以偿地看到电影强调这些,触目可及还是悬疑片、谍战片里的陈词滥调,可见国际视野的加入也不过是为这场名为“建党”的特殊行动增添调味料和新鲜感而已。

平心而论,影片中也有一些令人意外的闪光点,例如李达风尘仆仆赶到印刷厂,只为把宣传单上的“百姓”二字改成“人民”,因为人民意味着掌握自身命运的主体,还有毛泽东在同王会悟、李达吃饭时所提到的“男女平等”也算当下诸多“倒车”的影视作品中一次难得的表态。但很可惜,口号喊得好,细节处却给自己拆了台。

例如历史上的王会悟12岁就接替父业在乡里教书,15岁兴办女子学堂,18岁用白话文给陈独秀、恽代英写信谈论时事,如此能力,如此胆识,生在今日就是另一个张桂梅老师,但在《1921》中却沦为丈夫李达的陪衬、一朵为其排忧解难的解语花,甚至影片还虚构出办事过程中因为她“不会撒谎,一撒谎就脸红”而需要丈夫指导培训的桥段。

又如当听闻陈公博所在旅馆发生命案时,曾为一女子于新婚当天自杀一事写出《女子自立问题》的毛泽东竟然会说出:“没事,只是一个纺织女工被她的男友杀害了。”像这样的低级错误,就不仅仅是政治正确不正确的问题了,而是符不符合历史和逻辑的问题,虽可能是无心之失,但也完全值得主创警醒。

黄建新导演年近七十,多年来一直坚持革命历史题材的创作,不可能是没有一点情怀在里面的,从他的创作自述也能看出他试图将自己的电影美学融入主旋律题材的雄心,但非常遗憾,实际效果总是不尽人意。究其原因,一是在曾经的第五代导演群体中,本是以平中见奇的生活化风格见长的他如今却越来越追求场面宏大、阵容豪华,越来越“脱离群众”,自然也就难触动人心;二是对革命历史的理解未必透彻,认为只有加入青春、惊险、悬疑等类型片元素才能体现浪漫的做法就是对革命历史本身不够自信的表现。

当然,拍摄主旋律电影,既是政治任务,也面临市场压力,不是件容易的事儿,但至少也不要在选角上妥协到这个地步,闹着玩儿一样实在很难不让人大跌眼镜。

不过话说回来,这部电影的存在并非毫无意义。

首先,敢于直言“共产主义”“阶级斗争”的片子越来越多,这本身是个好现象。它告诉我们,那些“左派”是个脏词儿,革命英烈被公知随意污蔑的日子已经一去不复返了。无论质量如何,这些影片客观上提高了马克思主义的曝光率,偶像明星吸引了更多年轻人来了解革命历史,那么在这些明星粉丝中就可能有我们未来的同志。

其次,革命题材电影或者说左翼电影的政治性越来越与艺术性相结合,在主流话语左转的大环境下,经过几年的不断探索、大浪淘沙,导演们也越来越追求革命电影的创新,使这些电影不再等于老土、乏味的代名词,而是可以新潮、可以浪漫、可以制作精良、可以诗意盎然,这种艺术上的进步吸引着那些看电影时更关注情调和情怀的文艺青年,在这些文青中也会有我们未来的同志。

但同时需谨记的是,我们对革命的理解,不能止步于新潮和浪漫。因为这不是革命也不是马克思主义最本质的魅力。如果只是一种笼统抽象的“理想”和“情怀”,那它可以被任何其他的主义替代,也跟本不足以支撑我们走过一百年依然保存着革命火种的初心。

是的,革命者永远不缺浪漫,但我们的革命电影不需要那么多花哨的东西来强调它的浪漫。因为,革命的浪漫就蕴藏于它的理论和行动之中。