九一八之耻是因“敌强我弱”?兼评“与病毒共存论”

九一八事变的国耻已经发生整整90年了。

笔者偶然间翻到北京大学战略研究所的某研究员在知乎上的一篇文章,给蒋介石的不抵抗政策辩护,文章声称:东北沦陷“是中国当时积贫积弱的国情决定的”,开战的代价太大,“倘若1931年中日全面开战,以当时的国力未必能耗得起14年的全面战争”,所以,蒋介石“当时实行不抵抗政策以争取时间进行战争准备是极其必要的”。

去年“七七事变”83周年,军报刊登了署名叶刚盛的文章《点燃思想深处的狼烟》,作者在文章中写道:

国家与国家的竞争,军队与军队的较量,归根结底是实力的比拼。……“九一八”事变,日本关东军以1.9万兵力对垒19万之众的东北军,却仅用两天便占领沈阳,1个星期占领辽宁,3个月占领东三省。日本军国主义者的野心为什么能屡屡得逞?就在于当时的日本“军力、经济力和政治组织力在东方是一等的”。而当时的中国虽是幅员大国,却积贫积弱已久。

尽管与上面那篇为蒋介石翻案的文章的出发点不同,但是,将日寇发动九一八事变占领东三省的原因简单地归结于“敌强我弱”,却是完全违背了基本的历史事实,更是存在严重的立场错误。

不知道什么时候开始,这样的历史虚无主义观点竟然登堂入室,成为了所谓的“主流观点”,被战略专家们反复炒作。

军报文章关于“当时的日本‘军力、经济力和政治组织力在东方是一等的’”,“而当时的中国虽是幅员大国,却积贫积弱已久”的说法,至少在九一八事变期间是完全站不住脚的。

九一八事变之前,日本正处于内外交困的地步,处境十分的艰难,本国的经济基本到了崩溃的边缘。不要说进行一场大的战争,即使是一次局部的冲突当时的日本也是无力承担的。

军报文章的作者主张“强国必须强军,军强才能国安”,在“帝国主义亡我之心不死”的国际环境下,这是完全正确的。

一战结束,欧美列强得以喘息,欧美资本重新抢滩亚洲市场,日本商品价格暴跌、出口量大减,国内经济受到严重冲击,市场变得十分萧条。仅1920到1921年间,日本工业生产下降20%,重工业更是下滑一半多;1929年资本主义全球经济危机蔓延到日本,日本经济更是跌入谷底,工业生产停滞、大批企业破产、外资撤离,国内到处是失业饥饿的流民。

正是因为国内严重的经济危机,日本军国主义者才铤而走险、扩大侵华战争,希望借战争获取资财,掠夺更多的资源、劳动力和市场,以缓解本国危机。

1931年9月18日夜,在日本关东军安排下,铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并栽赃嫁祸于中国军队。日军以此为借口,炮轰沈阳北大营,史称“九一八事变”。次日,日军侵占沈阳;1932年2月,东北全境沦陷。

事变发生时,中国东北军驻在东北的有16.5万人,在关内还有10万人,而日本关东军却不到2万人。面对近30万兵力的东北军,1.9万关东军为何如入无人之境?

是东北军武器装备差吗?不,事实上东北军的武器装备连日军都垂涎三尺!

东北军在巅峰时期总兵力超40万,有25步兵旅,10个炮兵团,6个骑兵旅,坦克、装甲车、飞机甚至军舰,样样都有。事变前,东北军一个旅就配了一个炮兵团,在当时的中国首屈一指,即便是整个抗战时期,中国军队的单位火力也不及东北军。

东北军装备有辽十四77毫米野炮、75毫米野炮、100毫米轻榴弹炮、150毫米重迫击炮等各种口径的火炮,连平射炮和240毫米的重炮都有

东北军装备了法国雷诺FT-17、英国NC-27轻型坦克以及美制M-1917轻型坦克数十辆

东北军还从英法等国进口了大量的装甲车以及装甲牵引车

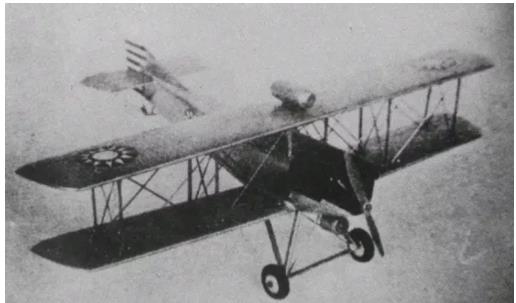

东北军拥有各类飞机400多架,是从国外购买的最新型号的战斗机、侦察机、重型轰炸机、运输机,其空军实力占到了当时全国的一半以上

东北军拥有大小舰只27艘,占到全国海军总吨位的70%以上,其中包括中国最大的“海圻”号大巡洋舰和唯一的飞机母舰“镇海”号,后者是可搭载两架水上飞机的准航母

各式半自动步枪、轻机枪、博格曼式冲锋枪、马克沁重机枪、勃朗宁三十节式重机枪装备齐全,甚至还装备了大批化学航空炸弹和毒气弹

那么,九一八事变之后,日军能够“如入无人之境”、迅速占领东三省的真正原因是什么呢?

事变发生以后,东北军各部队多次接到不准抵抗的训令,在日军突然袭击面前,除小部分自发英勇抵抗外,其余均不战而退。

那时的东北军早已易帜,归于蒋介石旗下。一直以来,史学界都公认“不抵抗”的命令是蒋介石下的,他才是“不抵抗”的元凶,连如今台湾的历史教科书都承认这个问题。

然而,从上世纪80年代初开始,历史虚无主义盛行,某些知识精英打着“还原历史真相、还原事实真相”的幌子,编造大量历史谣言,一边抹黑人民领袖和革命先烈,一边为地主阶级和蒋介石反动集团翻案。其中一个重要的谣言就是说,九一八事变后“不抵抗”的命令是张学良下的,蒋介石不知情,甚至进一步穿凿附会地说蒋介石软禁张学良几十年并不是因为西安事变,而是因为“恼怒于张学良的不抵抗行为”。在百度百科的“九一八事变”词条中,也将“不抵抗”的责任全部推给了张学良。

这种谣言是非常低级、无耻的。

首先,蒋介石就算在九一八事变发生的当晚不知情,但是从1931年9月19日-1932年2月东北全境沦陷——这长达五个月的时间,蒋委员长是究竟瞎了还是聋了,能一直不知情?

第二,蒋介石是“不抵抗”的“惯犯”,九一八事变不抵抗并不偶然。1927年3月,英美海军为了阻止北伐,闯入长江、炮击南京,酿成死伤2000多人的“南京惨案”,已经攻占南京的蒋介石却故意拖延事件调查,英美倒打一耙污蔑北伐伤害了侨民,蒋介石最后居然认了罪、给了赔偿,还嫁祸给共产党;1928年,日本在山东阻止北伐军,制造了“济南惨案”,死伤1.7万人,蒋介石居然还下令“禁止抵抗,力避冲突”;1935年,华北事变,蒋介石却派何应钦和日本人签订《何梅协定》,对日媾和,最终激怒了民众,引发了一二九运动。而直到七七卢沟桥事变,蒋介石依然没有对日宣战,正式的宣战是在珍珠港事件美日全面开战之后。

九一八事变之后,蒋介石公然提出“攘外必先安内”,为自己的对外投降卖国、对内疯狂镇压农民土地革命的无耻行径辩护。

九一八事变之前,蒋介石就已经是张学良的顶头上司,“不许抵抗”这样涉及国家级别军事与外交的指令,又岂是一个张学良能决定的?

卢沟桥事变

九一八事变之后,卢沟桥事变之前,蒋介石还曾严令,“奢言抗日者,杀无赦!”

正是蒋介石的对日绥靖、媾和、投降,才一步步激发了日本帝国主义的侵华野心,使得日本在短短几年时间里攻占了中国大面积领土,获取远远多于日本本土的资源、劳动力和兵员,以战养战,使得日本的国力、军力不断增长,这才给后来毛主席领导的中国人民的全民族抗战,造成了极其被动的局面,被迫地需要通过“持久战”逐渐消耗已经强大起来了的日本侵略者。

战略专家们以“敌强我弱”的调子给九一八事变后的不抵抗政策辩护,不去批判蒋介石对日投降的行径,一味地将中国的失利归因于国力、军备,是典型的“唯武器论”,这种历史观和立场是完全错误的。放到今天中美对抗的大背景下,难免有给亲美汉奸投降派洗地的嫌疑,完全是对中国人民的误导。

毛主席在战略名篇《论持久战》中,运用矛盾论的基本观点,分析了中日双方关于强弱、大小、进步退步、多助寡助几组敌我矛盾的特点,揭示出敌我力量对比转换的关键:

由于敌之兵力不足和我之坚强抵抗,敌人将不得不决定在一定限度上的战略进攻终点,到达此终点以后,即停止其战略进攻,转入保守占领地的阶段。此阶段内,敌之企图是保守占领地,以组织伪政府的欺骗办法据之为己有,而从中国人民身上尽量搜括东西,但是在他的面前又遇着顽强的游击战争。

……日本的军力、财力大量地消耗于中国的游击战争,国内人心更加不满,士气更加颓靡,国际更感孤立。中国则政治、军事、文化和人民动员将更加进步,游击战争更加发展,经济方面也将依凭内地的小工业和广大的农业而有某种程度的新发展,国际援助将逐渐地增进,将比现在的情况大为改观。

……在这个时间内,敌我力量对比将发生巨大的相反的变化,中国将逐渐上升,日本则逐渐下降。那时中国将脱出劣势,日本则脱出优势,先走到平衡的地位,再走到优劣相反的地位。然后中国大体上将完成战略反攻的准备而走到实行反攻、驱敌出国的阶段。

而能促成敌我力量对比转换的,只有积极抵抗、勇于斗争并且善于斗争,以国力、军力为由的绥靖、不抵抗和投降政策只会给日本侵略者提供“以战养战”、不断增强的机会。

由九一八事变的这段历史,笔者又想到了前不久关于甚嚣尘上的“与病毒共存论”,它们认为病毒无法消灭,“清零”代价的牺牲难以承受。

病毒还没有全面传播时,欧美诸国就以“敌强我弱”、“没有特效药”为由,对病毒全面投降;而今相持阶段,以色列、英国、瑞典等国又以完成疫苗接种为由,全面开放,以色列已经尝到了苦果,“与病毒共存论”的鼓吹者还想中国步此后尘,这是典型的“唯武器论”。

诸国“与病毒共存”,对病毒绥靖、投降的结果,导致病毒在很短的时间里不断发生变异,病毒又何尝不是在“以战养战”?这样的投降举措,为病毒的不断变异提供了温床,导致疫苗、特效药研发的速度赶不上病毒变异的速度。当年欧美列强在面对德意日法西斯崛起的时刻,所采取的正是这样的绥靖政策,才导致法西斯不断壮大。

90年前,法西斯主义是人类共同的敌人;今天,病毒是人类共同的敌人。与抗日战争一样,防疫战同样应当是一场全民战争,防疫战的最终胜利离不开“武器”(如中国的中医药),离不开严格的防控措施,更离不开病毒肆虐之下对穷人的救济、让穷人在防控措施之下能得以生存,并借此推动群众全面参与的群防群控,彻底消灭病毒变异传播的温床。

“与病毒共存”的结果,要么是加速全球资本主义体系总奔溃;要么就是听天由命,祈祷COVID-19能够像SARS那样“自然消亡”。