孙萍:谈谈“算法逻辑”下的外卖骑手

导 语

一座城市,有几家互联网“大厂”,往往被视为城市具有创新活力的表现。“大厂”代表了数字产业和平台经济,数字产业和平台经济的优劣成为衡量一个地区经济重要与否的标志。

而孙萍的研究则帮助我们看到:抽象的经济发展遮蔽了“人”的价值,在政策、技术、资本、人力等要素的互动过程中,一方面,数字平台通过算法对外卖员进行隐蔽的劳动管理和情感规训,从而实现劳动价值的最大化和高效化,以帮助平台和资本攫取了更多的价值。另一方面,外卖员通过自己的智慧与平台进行“斗智斗勇”,形成自己的一套方法以对抗相关的监管。作者认为,恰恰是这个“逆算法”丰富了“人”的逻辑在与技术逻辑相对抗过程中的自主性和主动性。

通过对外卖员这个群体的多年田野调查,孙萍给我们揭示了一个被遮蔽的群体,也给我们提出了一系列值得深入讨论的话题。在接下来的10月7日诚食讲座中,本文作者将和一名实践者针对这些问题,展开讨论,谈一谈“困在系统里的外卖骑手”。

作者|孙萍,中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员(北京,100021)

责编|侯宇

后台编辑|童话

一

算法与数字劳动:现象与概念化

1. 算法的概念化

无论是从自然科技史还是技术人类学的视角,算法都不算新生事物。最早的算法可追溯至中国商周时期和古希腊战争时期,从对军事情报传递的加密到时日历法、算数测量等日常数学推理,都展现出算法的雏形和逻辑。例如,中国文字中的“术”和日本文字中的“ji-jitsu”都有算术、推理、机制、逻辑之意。

“算法”这一概念源自8世纪波斯数学家穆罕默德·花拉子米 (Muḥammadibn Mūsā al-Khwārizmī),指代“能够运行的系统性计算”,其后在12世纪传至阿拉伯与拉丁语系国家。在19世纪,数学家开始重视算法问题并将其纳入学术讨论。由于算法与编码、指令、推理等天然形成密切关系,它也成为人类解决生产实践中的数学物理问题的重要依托。伴随着电子计算机的发明,算法开始真正进入人类视野,它日渐依托软件和编码而存在,成为计算机应用与实践不可或缺的一部分。

近些年的“算法热”,主要归因于大数据和人工智能的勃兴。伴随着算法与数字生产日益密切 的联系,算法概念的内涵和外延正在超越计算机、数学、信息技术等领域而变得更加宏观和更具跨学科属性。算法不仅是一种技术架构(technical infrastructure),更是与周边社会生态密切相连的嵌入式的产物和具有生产性的过程。因此,算法的定义可以从技术性与社会性两个方面进行概括。

从技术层面出发,算法是对一个或一系列问题的解决方案的完整描述。社会学家塔尔顿·吉 莱斯皮(Tarleton Gillespie)认为,算法是基于特定的计算模式,将输入的数据转化为可预期结果的编码程式。首先,算法具有逻辑推理性,它就像菜谱一样,告知人们如何按照要求一步一步开展行动;其次,算法的运行必须有数据作为支撑。正如“巧妇难为无米之炊”,没有数据作为来源基础的算法,如无源之水、无本之木,难以实现特定的社会价值。

从社会文化的视角来看,算法虽然没有被过多提及,但也历来为学者所重视。福柯、拉图 尔、霍克海默、德勒兹等哲学家、社会学家和文化研究学者,都在一定程度上探讨过技术、规训、体系、制度等对社会和人类生活的影响。尼克·西弗(Nick Seaver)提出了“算法文化” (algorithms as culture)的概念,认为在数字经济日益发达的今天,算法已不再仅仅是文化建构的一部分,而已然变成了文化实践本身。虽然技术制度的视角在一定程度上拓展了算法的数学和逻辑定义,但社会文化的视角则为理解算法注入了更多的范式可能。从这一层面讲,算法可以被看做是多元传递模式下的一种技术制度和文化实践。在信息社会下,算法无论是对宏观的政治社会还是对微观的传播话语都产生了日益重要的影响。

2. 算法与数字劳动

本文主要从社会文化的视角来关注算法逻辑。基于以往研究,目前学界对算法的研究可划分成两条主脉络。

第一条是算法的社会权力机制研究,尤其是算法在特定机构的决策制定和管理中所起到的作用。杨(Yeong)在探讨大数据的社会作用时,提到算法的“能动性”(agency)问题,认为以大数据作为依托的算法机制,正在形成技术性的“能动”决策力和引导力,并对社会权力关系的形成产生重要影响。里德(Reider)以贝叶斯分类技术为例,探究了算法如何通过分组、排序、识别、预测等程式,对既有社会结构产生影响。与此同时,算法与社会机制的互嵌,也决定了其必然受到社会机制的反向影响。例如,在对搜索引擎的一项研究中,马杰(Majer)从技术建构的视角出发,发现不同圈层的利益冲突和妥协对于搜索引擎及其算法意识形态的形成具有重要影响 。

第二条研究脉络是从日常生活实践出发,探究算法对社会生活产生的意义。在这一领域中, 部分学者从政治经济学的批判角度,理解算法与组织、机构、商业、政府行为的关系;也有部分学者从日常生活出发,探讨即算法如何被个人实践形塑、想象和建构。例如,威尔森(Wilson)在讨论算法与日常生活的关系时表示,借用互联网技术作为为依托的算法,正通过其日益强大的“代理角色”(role of delegation)来表征我们个体生活的实践。布赫(Bucher)通过对Facebook社交平台的研究发现,使用者与社交软件互动时所形成的“算法式想象”,对于Facebook社交平台改进或建构算法会产生重要影响。

随着数字产业和平台经济的迅速崛起,“数字劳工”人群日渐凸显。数字媒介、互联网技术等日益渗透到社会劳动过程的方方面面,并对其产生不同层面的影响。那么,算法技术如何渗透并影响到现代社会的数字劳动过程?人与算法之间形成了什么样的互动机制和权力关系?应该如何认识并评价这种互动机制?基于此,本文以外卖平台经济下的送餐员为例,尝试从日常劳动者的劳动实践能动视角出发,探究算法在何种层面上与劳动过程互嵌互动,并经历建构、协商、反抗和再建构的动态过程。

二

平台经济:“人的逻辑”与“算法逻辑”

中国外卖经济的急剧增长,成为近几年共享经济的重要组成部分。与此同时,城镇化进程的加快和中国经济的产业升级,造就了城镇大量的灵活劳动力,为共享经济的发展提供了人力保障。外卖行业自2010年左右起步,在2015~2017年迎来发展高峰,外卖平台数量不断增多,市场竞争趋于白热化,劳动力人口也不断增加。截止2018年12月,中国外卖送餐就业人口已达300多万,市场覆盖扩至全国1300多个城市,生产总值达到4000万美元。截止2018年,中国外卖行业历经多轮洗牌和重组,市场经营趋于稳定。2017年8月,市场保有量第三位的百度外卖被饿了么收购,至此外卖行业由“三分天下”变成了“二雄争霸”,形成了以美团和饿了么为主的两大主营外卖平台。

自2015年以来,外卖行业进入迅猛发展阶段,各个外卖平台为了占领市场,开始大规模招募外卖员工,并以红包、奖励、补贴等形式展开市场争夺。高额的奖励使得外卖行业就业激增,并出现了外卖小哥“月收入过万”的情形。但正如学者闻效仪所言,平台经济的本质仍旧为劳动密集性经济。外卖员高收入的背后是超长时间、超大密度的劳动状况。而且,随着外卖市场的饱和与平台垄断结构的逐渐形成,外卖员的收入也逐渐呈下滑趋势。平台用工的灵活性和零散性,使得外卖送餐员呈现出多元化的就业特征和就业结构。

田野调查发现,外卖员的就业形态多样,按照劳动关系和劳动实践的不同,主要可以分为直营、外包、众包、自营四种模式。直营指直接受雇于外卖平台的全职劳动者,外包指是受雇于劳务派遣公司的全职劳动者,众包指通过平台抢单、自主进行零散送单的兼职外卖员,自营指餐厅自主雇佣送餐的全职或兼职外卖员。

与传统服务行业不同的是,信息传播技术在平台劳动过程中的大规模使用,打破了既有的标 准化与个性化、低端与高端服务的二分逻辑。手机与平台的算法应用系统,成为劳动过程中的常态中介,从而改变了传统服务行业的组织规范和管理措施。在劳动过程中,算法在外卖员的订单分配、时间计算、路线预估和送单监测等方面,发挥了重要的监管作用。而这种送餐平台下的算法设计和算法逻辑,成为我们窥探数字经济下劳动政治的重要窗口。基于现有的田野调查,我们发现,算法逻辑下外卖劳动呈现出明显的时间性、情感性和游戏化的特征。

1. 时间的同步性与嵌入性

人们对社会节奏和时间认知的加快,成为现代性的重要特征。在平台经济的运作中,满足顾客的及时需求成为平台运转的首要任务。为了吸引客源,各外卖平台纷纷将时间元素纳入广告语,以凸显送餐服务的快速、高效。如广告语“XX外卖,叫啥都快”“高效、品质、安全”等。与传统的制造业或者服务业相比,互联网平台经济下的劳动,因为算法技术的介入而展现出全然不同的时间性特征。在这里,时间的及时性成为平台塑造高质量服务的重要依据。从接到订单、去餐馆取餐、开始送餐到完成订单,送餐员的每一步操作都要求在规定时间内完成,而后台算法在接到外卖员的步骤“签到”后,会同步传送给顾客,顾客即可通过送餐APP实时跟进自己的外卖订单。

在A平台工作的直营外卖员小季表示,仅在2017年上半年,他所在的站点送餐时间要求由原来的45分钟缩减至29分钟。“太忙了。你一看手机,发现就还剩下几分钟就超时了,肯定着急,就得赶紧跑”,他说,“与时间赛跑”几乎成了外卖员的工作日常。送餐时间的不断缩短与算法对送餐员的“规训”密不可分。随着外卖员订单数的不断增加,后台有关送餐信息的数据记录也不断增多,后台算法通过不断地自我训练,日益实现更高效的订单派送和时间管理。例如,每个外卖站点都会根据送餐员的日常表现来统计其个人的接单率、准点率、迟到率等,以此来确定对送餐员的奖惩计划。这样一来,数字平台通过算法中介了劳动和消费的关系,通过建构高效、及时等时间话语来赢得资本市场,但同时也对外卖送餐员实行了算法管理下的时间规训和时间操控。

虽然人工智能算法天然带有“技术正确”的逻辑话语,但在实际送餐过程中,一些外卖员并不买账,甚至很多外卖员对后台算法的时间预测非常不满。李峰是B平台的一名外包送餐员,他表示:“平台给我们的时间是按照直线距离算的,就是点对点。实际送餐路线不是这样的!我们送餐的时候得拐弯、等红灯,有时候还得绕大圈。昨天送了一单,系统显示5千米以内,我跑了7千米!系统当我们是直升飞机呢!”

由于送餐平台带有明显的“餐点效应”,对于送餐员而言,每天的早中晚饭时间成为订单接收的高峰时段,而在其他时间,大部分送餐员不得不选择“等单”。他们一般会将自己的接单软件打开至“接单模式”,然后找一个定点餐厅或街边角落,开始一边等订单,一边打游戏、看直播、 抽烟或聊天。订单的不可预测性,往往意味着送餐员超长的“待机模式”,这种劳作状态与布迪厄所分析的时间差序格局如出一辙,“让人等待是社会权力的集中体现”。

服务行业中劳动政治的权利关系越来越体现在时间分配层面,一方通过让另一方等待而凸显出“服务者”和“被服务者”的层级和划界工作。通过算法的劳动支配,可见的雇佣关系和社会关系正在消失,取而代之的是毫无预测和断续零散的劳动过程和时间分配。但这种零散的劳动并不意味着个人时间掌控力的增强。以外卖员为例,为了获得更多的订单以增加收入,大部分外卖员每日的实际在线时间超过10个小时。工作时间的不确定性,反而培养了送餐员的“平台粘性”(platform adhesion),他们的身体和劳作都被嵌入到极不稳定的数字互联和算法分配中,这也进一步加剧了他们自身的不稳定性(precarity)。

2. 情感劳动下的算法“规训”

算法对平台劳动“规训”的细致入微之处,还表现在对情感劳动的要求上。霍奇查尔德 (Hochschild)认为,情感劳动指劳动者通过对自身情绪进行管理,从而创建正面积极的面部、肢体表征。平台资本的兴起,打破了传统的依靠社会关系和熟人网络所形成的供需关系链条,转而关注服务的正规化和标准化差异。即便在外卖送餐行业,陌生人网络的建立却依然要求送餐员呈现情感劳动“表演”。送餐平台依靠算法精细化的管理,将传统情境下的情感劳动付出合理化和规 范化,进一步实现了对于送餐员的纪律规训。

C平台送餐员王师傅说:“我们有很多要求的。打电话要首先说‘您好,感谢订购XX外卖, 我是您的骑手’,送餐时要说‘这是您的外卖,抱歉让您久等了’,结束了还要说‘感谢您的惠顾’。”送餐员的情感劳动规训主要通过“五星好评率”“及时率”“晚点率”等算法规则实现。例如,C平台对外卖员的顾客好评率进行分数累计,并将每月的积分直接挂钩送餐员的工资和奖金。送一单所得的基本分为10分,顾客的一个五星好评可以额外加20分。每个平台的站点系统,会在每个月根据外卖员的五星好评率评出“五星上将”,并奖励200元作为奖金。同时,“差评”机制的规定也十分严苛。一个差评扣50积分,并根据顾客的投诉反馈扣50至500元不等的罚款。虽然“五星好评”对送餐员吸引力很大,但实际情况是,外卖员“不太好意思向顾客要好评”,觉得“没办法开口”。外卖行业的崛起得益于灵活劳动力的转入,而这些以男性为主的灵活劳力,在以前多从事建筑、装修、搬家、工厂做工等体力劳动为主的职业,乍一转入外卖行业,对于情感劳动细致入微的表现方面,感觉一下子无所适从。

在强调标准化和统一化之外,平台算法对精细化、个性化等服务的管理也不断增强。虽然情感劳动在外卖送餐业中并不是经营重点和优势所在,但很明显的是,情感劳动在这里变成了一 种“增值劳动”,即通过礼貌、友好、有耐心的服务态度来突出消费者的“至高无上”,即汉泽(Hanser)所说的“区别性劳动”(distinction work)。这种区别性劳动一般通过情感交流和支配机制来凸显社会地位的不同。在平台经济中,区别性劳动通过算法机制的中介,呈现出一种圆形“敞式监狱”的形态,即外卖员随时面临被监管、被投诉的可能,却又对周边的环境和情况充满了不确定性。

“顾客至上”的逻辑同时表现为平台算法维持,并时刻关注消费者的情感变化。这一过程主要体现在充分保证消费者的“订单追踪”权力。例如,订单一旦在系统平台上生成,用户便自动 享有了“催单”“取消订单”“联系外卖员”“联系店家”“投诉”等权利。在送餐过程中,外卖员必须时刻保证与顾客的及时联络和协商。而通过后台的APP,顾客可以时刻“跟踪”送餐员的位置移动变化。在高峰时段,当外卖员同时派送多个订单时,由于时间限制和路线规划的不同,经常遭到客户的投诉。

来自平台A的外卖员朱师傅说:“昨天我从一个餐馆接了两个订单。一个是1.5千米,还剩45分钟;另一个是3千米,还剩下20分钟。为了不耽误,我先送了那个3千米的(订单)。谁知道那个1.5千米的顾客从后台系统看了我的GPS,发现我经过了他家却没给他送餐,很生气,就取消了订单还把我投诉了......我还得道歉。”与外卖员的自我选择相比,这种“顾客情感 至上”的倾向,充分地体现在平台算法的设计中。

3. 差异化和游戏化的管理

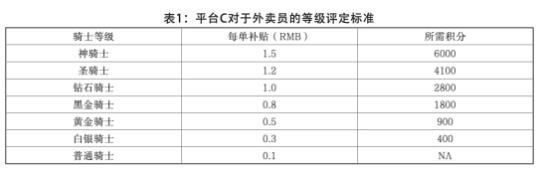

平台算法的渗透性在劳动管理上不断深化,这不但体现在它接替了原有人力资源的大量管理工作,同时也体现在面对庞杂多样的流动性人口时,所呈现的分类化管理机制。总体来说,平台算法对送餐员实行“差序格局式”的管理方法。在平台B的算法中,外卖员被划分成从“普通骑 士”到“神骑士”7个不同的“骑士等级”(参见表1)。而每个骑士等级的评定规则十分复杂,主要依据送餐员该月所完成订单数、总里程、工作时间、好评率、准时率、晚点率等。

与传统的劳动评价体系不同的是,平台算法通过这种“差序格局”的管理方式对外卖员实行 “游戏化”的激励和鼓动。通过算法的计算和统计,送餐的工作过程被模拟化为一个游戏世界, 就像打怪升级一般。外卖员可以通过不断积累分数升级到算法评定的更高层次,从而享受更高的 订单奖励。如表1所示,除了固定的送餐费用(一般5~10元不等)以外,一名“普通骑士”每送一单得到的额外奖金是0.1元,而当升级为“钻石骑士”时,每一单的额外补贴就变成1元。

小张是C平台的外卖员,19岁,刚干外卖3个月左右。他给笔者看他的后台信息,说:“上个月我升成了黑金 (骑士),真没想到。但是这个月想保住就难了。你看,我到现在还差832分。”由于平台算法的积分统计实行“每月清零制”,想要持续升级,必须每月额外送出50~200单,这对大部分外卖员十分困难。这样的评价体制成为外卖员劳动之余的谈资,他们在日常休息时间会相互交谈骑士等级的升级问题,或者相互比较,一起预测当下这个月的工资数目。

吉莱斯皮将这种受到差序格局式管理的劳动人口称为“算数型工人”(calculated workers)。算法的介入,使得原有的组织机构管制变得更加细致入微,劳动者的劳动过程被划分为更加细密 和可供计算的操作形态。游戏化和差异化的管理机制,也从一个侧面塑造了“工人企业家”的意识形态,使骑士等级的晋升,成为送餐员衡量自我价值和工作意义的重要层面。平台算法巧妙地将个体工人自我价值的实现与资本对劳动的管理结合在一起,并在不知不觉间塑造了算法的合理化基础。

田野中发现,大部分外卖员一般在半年左右,即可升级并稳定在“黄金”或者“黑金骑士”,而进一步的升级非常困难,需要付出巨大的努力和更长的工作时间。他们给出的解释经常是,“单不多”或者“工作时间短”“不够拼命”。乌帕雅和瓦萨为(Upadhyaand Vasavi)认为,技术资本后现代化的一种重要表现,即是企业家精神的普遍化和个人主义的盛行。外卖员将“骑 士”等级的升级与自我价值的实现当作理所当然,这在无形之中为算法剥削进行了普遍的、内化的、合理的解释。

三

“逆算法”的劳动实践与劳动赋权

传统的马克思主义劳动研究认为,资方与劳方会不可避免地存在“监管—反抗”“管理—抗争”等不可调和的矛盾。但田野调查发现,外卖平台下劳动者的抗争意识并不明显。如上文所言,平台经济的一大特点是算法技术日益取代传统的人力监管手段,因而,原有的劳资矛盾由于技术的中介开始慢慢隐退,转而迁移到“技术—劳动”的实践层面。对技术知识的了解、掌握和驾驭,逐渐成为平台资本和劳动者相互协商、妥协和平衡个中权力关系的关键因素。虽然算法一直被喻为“黑箱”和“信息茧房”,但外卖员在劳动过程中并不是完全被动的,恰好相反,他们通 过自我的主体实践,在送餐过程中逐渐摸索到一套对抗算法“规训”的主体性策略。

例如,在2016年各大外卖平台开始“价格战”时,外卖员会借用平台推出的“补贴”“奖励” 等进行获利。在派送订单时,外卖员发现了平台算法的“问题”,即奖金的计算仅仅依据订单数和送单数,而不管中间的派送流程。于是,一些外卖员与店家协商合作,通过“下空单”来赚取平台奖金。“最早那会儿,我跑一单额外补贴10块,一天下来能额外挣二三百。一个月真能上一万。” 骑手夏先生说。也有外卖员同时注册多家平台,通过每个平台订餐派送的“时间差”来周旋并完成多家订单,从而获得多家平台的配送奖励金。

这种“机会主义”还表现在他们的日常劳动中。例如,大部分外卖员都喜欢特殊天气,包括雨雪、暴风、高温、寒冷等天气,因为“单量大”“价格高”。对于众包送餐员来说,他们的劳动呈现出更大的自主选择性。平台C的耿师傅认为,抢什么种类的单子非常重要。“尽量抢那些距离近、 好送的;不用等电梯的最好”。耿师傅对自己劳动时间的掌握也更加潇洒,比起全职外卖员,他更关注“时机”:“要瞅准了时间和地方,单多的时候就多干一会儿,不行就回家睡觉了”。

基于线上线下所形成的“站点社群”,也成为外卖送餐员对算法“改造”的重要途径。大部分外卖员都会加入到周边商圈的非官方微信群,这些微信群成为送餐信息的“集散区”,外卖员在群里及时分享和转达各种信息,包括“转单”请求、交通路况、电瓶车偷盗信息等。平台算法的逻辑是依据大数据的累计来实现送餐时间、交通情况的精准预测,但是田野中作者发现,有经验的外卖员更愿意相信自身的经验和微信群里的信息,从而逐渐形成自己的“工作社群”和“劳动算法”。

与工程师对代码或程序语言的直接技术操控不同,送餐员通过日常的劳动实践,逐渐了解并熟悉后台算法的运行规则和规律,通过这种“逆算法”的劳动实践,送餐员采用“打擦边球”的方法,来实现和斡旋自我劳动权益的最大化。如在实际劳动过程中,外卖员逐渐知晓等单和 送餐的技巧、如何与客户交流来避免被投诉、如何拿到五分好评、如何逃避平台系统的时间监 控等。

本文将这种通过劳动实践来知晓算法管理的过程,称为算法学习的“逆向工程”(reverse engineering)。逆向的算法学习与计算机的编程逻辑不同,这是西弗(Seaver)所说的自下而上的 社会文化实践。这种出自劳动者的社会文化,实际在一定程度上脱离了技术的操纵,强调了劳动者的自我赋权,以及对平台资本的“反剥削”和再创造。

四

结语和讨论

本文从“算法与日常劳动实践”的视角切入,探究了数字化背景下平台资本的劳动政治。平台经济下的管理逻辑问题,实则是“人的逻辑”和“算法逻辑”的糅合与对抗。这其中凸显了劳动/技术、情感/理性、个人/集体等社会因素的相互影响和相互对立。数字劳动与平台经济的发展, 为算法研究开辟了新视角,它除了关注作为核心的“人”的作用之外,也为我们重新理解并定义 算法提供了新的可能。技术逻辑在劳动过程中的作用日益增强,但正如卡隆和拉图尔所提出行动者网络理论(Actor-Network Theoy)所阐释的那样,物质实体、行动个人和象征观念之间的互相作用,共同组成了社会技术网络,从而为相互影响提供了进一步的基础。

回到本文的研究问题:平台算法对外卖员的劳动管理,呈现出“时间内嵌”“情感劳动”和“游戏化”等诸多方面的特征。算法通过日益增强的精准性和标准化管理,将外卖员的劳动过程置于细致入微的监管之下。从言语表述、肢体行为到时间、空间、数量、级别等各个层面的数字操控,使得技术理性最终得以管理“人的情感”,并以此实现劳动价值的最大化和高效化。与此同时,数字劳动者在与平台算法的“斗智斗勇”中,形成了自己的一套“逆算法”劳动实践和协商 技巧,从而丰富了“人”的逻辑在与技术逻辑相对抗过程中的自主性和主动性。

算法的隐蔽性,使数字经济下劳动特征的发掘变得更具挑战性,但这并不意味着我们应该忽视技术发展“光环”下的劳动政治,恰巧相反,算法权力结构下的不平等,内嵌于更加多元的权力关系景观之中,在算法之外,我们要看到更广阔的历史文化和社会情境。

图文来源:公众号“JCR媒匠”

原标题:深度解读 | 从孙萍 的田野研究《“算法逻辑”下的数字劳动》谈“困在系统里的外卖骑手”(二)