“淮海战役”词条及其他:《辞海》里的阶级话语权争夺往事

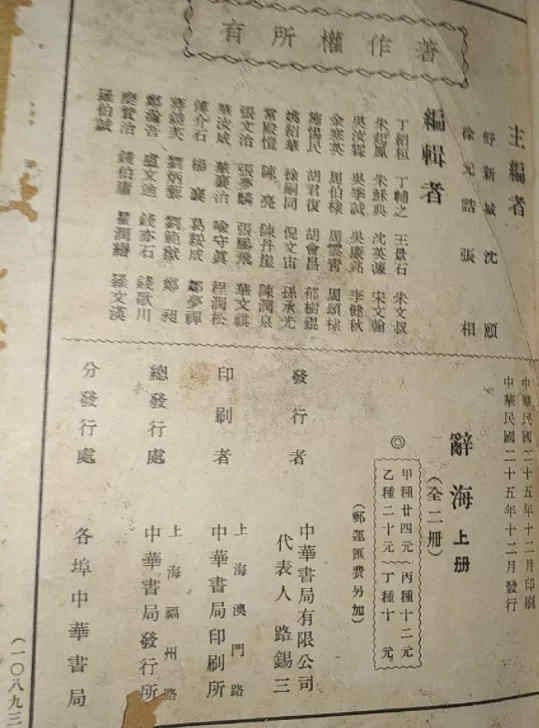

《辞海》是在中华书局陆费逵先生主持下于1915年秋启动编辑的汉语工具书,1928年起专聘舒新城先生担任《辞海》主编,至1936结集出版,声动全国,是中国最大的综合性辞典。

第一版《辞海》出版前,蒋介石施加了很多干涉,尽管在舒新城等人的坚持和据理力争之下,一大批坚持爱国立场可能会“刺激”列强的政治条目依旧收入其中,但仍然有着很强的蒋家王朝烙印。

1957年9月17日,毛主席在上海接见了舒新城先生。舒新城针对第一版《辞海》存在的问题提出了编辑大辞海和百科全书的建议,毛主席表示“我极为赞成”,“到现在还只能用老的《辞海》、《辞源》,没有新的辞典。”

毛主席对舒新城先生说,“你应该挂帅在中华书局设立编辑部门,以先修订《辞海》为基础,然后再搞百科全书”。

舒先生听说要他挂帅,既兴奋又表示为难:一则人手不够,经费有限;二则自己的年纪大了。毛主席风趣地说,“你有儿子吗?自己不干了,儿子继续干下去”,鼓励舒先生“一定要干”,并指示在场的上海市委书记施书记全力配合。《辞海》从此迎来了第二个春天,开始了第二次更加全面、更加细致也更加严谨的编撰。

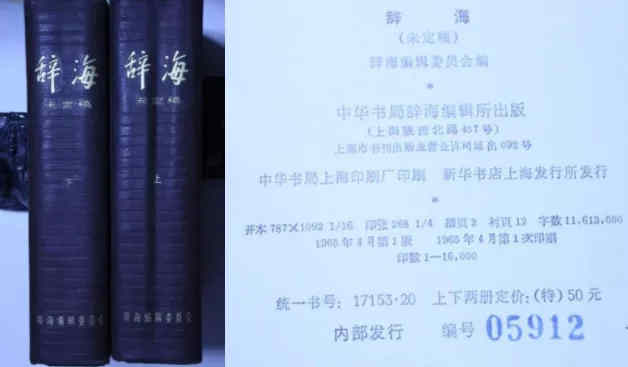

1960年,舒新城先生去世以后,陈望道教授接任主持第二版《辞海》的编撰,1963年4月《辞海》(未定稿)内部发行。此后,在文革期间,《辞海》的很多词条又经历了反复修订、删改。

1965年出版的内部发行版

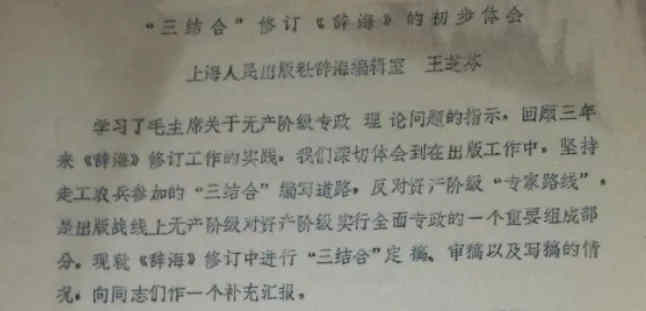

1975年开始“三结合”版《辞海》陆续发行

这个过程被后来的精英说成是打上了浩劫时代的烙印。但是,无论古今中外,作为一部百科性质的综合性辞典,不可能做到去政治化。所谓的去政治化都是骗人的,最终,要么是为这个阶级服务,要么是为那个阶级服务。正如《辞海》的老主编舒新城先生都对第一版《辞海》不满意一样。

1978年10月初,为了向新中国建国三十周年献礼,上级向上海下达指令,要求《辞海》必须在1979年国庆前正式出版。此时,担任《辞海》第二任主编的陈望道教授已经在1977年逝世,复旦大学书记夏征农便接任了《辞海》主编一词。

由于当时正处于两个时代交替的时刻,对一些问题怎么定性还拿捏不准。《中华读书报》在《辞海》诞辰百年之际,曾刊登过一篇题为《<辞海>是怎样炼成的》的文章,介绍说,《辞海》编委紧急起草《〈辞海〉处理稿件的几点具体意见》,共8条39款,“大胆否定了在《辞海》编纂中存在的‘左’的倾向”,“终于在1979年7月完成了编纂任务”,“《辞海》(第三版)的历史意义在于,客观上承担了改革开放初期所需要的思想解放动员任务,成了改革开放的一支报春花。许多词条的注释在当时看来,都是具有突破性的。”“‘文革’所肯定的事物……一律不收,实质上予以否定”。

1979年以后,直到2008年,夏征农去世,《辞海》在他的主持下又经历过多次修订,主要基调是“反左”,实质上则是去毛化、删除那些意识形态过强的话语以及反美的内容。

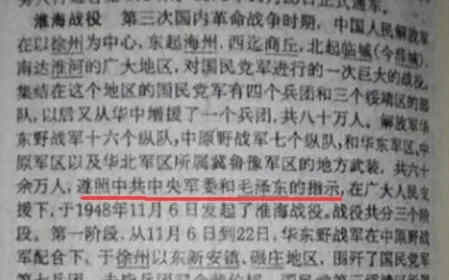

以“淮海战役”辞条为例,1979年版、1989年版和1999年版内容各不相同,跨越三十年,内容发生了根本性变化:

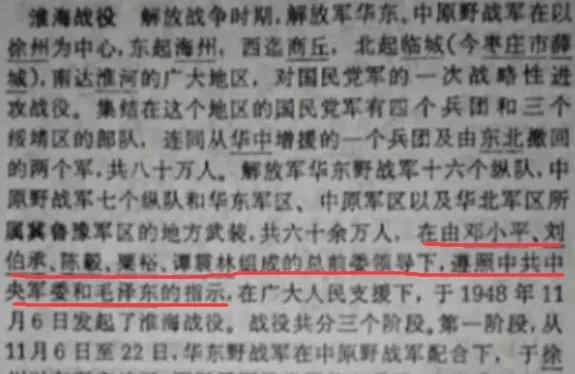

1979版

1989版

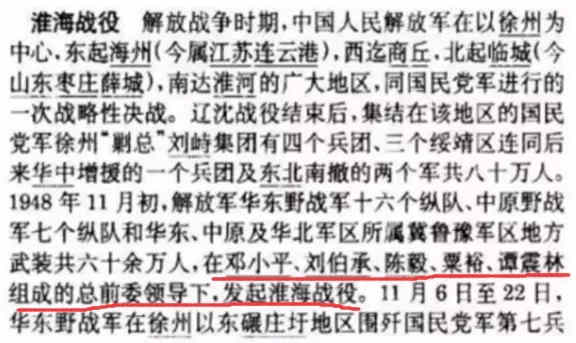

1999版

1979年版本原文“遵照中共中央军委和毛主席的指示……按照中共中央的统一部署……”, 后被1989年版本修改为“在由邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林组成的总前委领导下,遵照中共中央军委和毛泽东的指示……”,再到1999年版本又被修改为“在邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林组成的总前委领导下,发起淮海战役……”已经彻底见不到“毛主席的指示”。

1999版的《辞海》中,“毛泽东思想”这个词条被删的只剩下700余字(至夏征农去世后的2009版才恢复至1600多字);“毛泽东”词条中删除了毛泽东是“马克思列宁主义者”的内容。

“三湾改编”、“遵义会议”、“中国共产党在民族战争中的地位”、“狼牙山五壮士”、“赵一曼”、“辽沈战役”、“平津战役”、“淮海战役”、“渡江战役”、“彭德怀”……很多词条都遭遇了涉及根本原则的重大篡改。

对于这些错误,解放日报原副总编辑栾保俊同志、原上海市委党校哲学教研室主任高为学同志等一批教育界、知识界的有识之士通过撰文以及上书等形式予以严厉指正。

2000年2月2日,上海市委有关领导同志,当面对栾保俊同志作了《关于处理<辞海>(99版)“毛泽东”条目有关情况的说明》,认为《辞海》“对‘毛泽东’条目的释文作了不恰当的修改,……在社会上造成不好的影响”。“这是缺乏政治意识的表现,并责令出版社检查”,要“停止发售,等待重新换页”,“恢复‘马克思列宁主义者’的提法”。

2000年第1期《中流》杂志发表了栾保俊、高为学等同志的文章以后,夏征农旋即发表公开信《[是非辨正]致<中流>杂志编辑部函》进行回应,并在2000年第6期《百年潮》杂志上刊登。《公开信》说,中美合编辞书《简明不列颠百科全书》时达成过协议,关于合编辞书的修改原则是“依国际惯例,按美方所写华盛顿条目”和“按美方的修改意见”来修改,把美方“不接受”的内容、词汇删除。比如,写毛泽东是“伟大的马克思列宁主义者”、“伟大的无产阶级革命家”,因为美方“不接受”,我方就把它删除、取消掉了。《公开信》接着说:“此后《辞海》等辞书均按此『意见』办理”。(见《百年潮》2000年第6期)看到这份公开信,魏巍同志怒斥:“这是明摆着的事情,他们就要搞非毛化”!

2000年国庆前夕,上海市委又派人专门拜访上海市老干部评报协会,感谢老同志对《辞海》的关心和帮助。这段争论原本以马克思主义的胜利而告一段落,然而,2000年11月香港某反动杂志又抛出一篇《极左派围攻新版<辞海>》的文章,指名攻击栾保俊、高为学为“极左分子”,并极其阴险地为《辞海》主要负责人的所谓“不畏强权,极力抗争”而“鼓掌”。

由是可见,这种国际资产阶级和内部新生资产阶级的配合和联动绝不是孤立的事件。斗争未有穷期,新的事件仍然会层出不穷地上演……

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】