没被社会毒打过,你可能没法真正读懂毛泽东

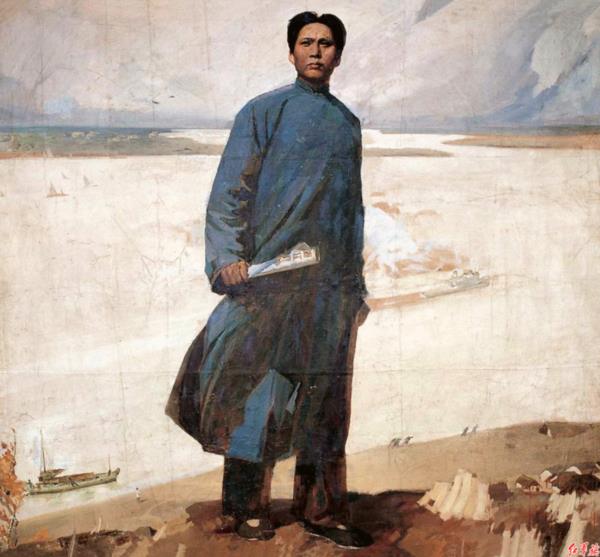

1918年6月,在湖南一师学习五年半时间的毛泽东毕业了。

这一年,他25岁。

跟同时代的人相比,25岁的年龄,显得实在有些偏大。

有的人业已成家,有的人已经读了大学,有的人则工作开始步入正轨。

而25岁的毛泽东,却是刚从师专毕业,一无所有,前途尚未可知。

两个月后,他收到一份前往北京的邀请。

邀请来自他在湖南一师的恩师杨昌济。

主要为的是商讨赴法勤工俭学事宜。

1918年8月15日,毛泽东和萧子升、张昆弟、李维汉、罗章龙等24名青年,坐火车离开长沙,前往北京。

这是毛泽东人生中第一次走出湖南,去到北京,会发生怎样的事情呢?

谁也没法预料。

我想,对于25岁的毛泽东来说,此次出行,难免会有些惴惴不安,毕竟接下来的路怎么走,尚不明朗,但更多的,应当是对未来的无限憧憬。

须知,走出去,才意味着无限的可能。

01

1918年8月19日,经过数日的长途跋涉,列车终于停靠在北京的火车站台。

来自湖南的一众有志青年,终于踏入了这个历史悠久、文化底蕴丰富的古都。

到北京后,毛泽东很快参与到组织赴法勤工俭学的工作中去,虽然他说“并未料到后来的种种困难”,但“到底没有一个人灰心的”。

经过不懈努力,工作得到落实,和毛泽东一起的不少朋友都分赴预科班学习,罗章龙也已考进了北大预科学习。

而此时的毛泽东,却既没有打算赴法留学,也没有选择报考北大预科。

对于此,有几种说法。

一是经济问题,二是毛泽东主张自学,三是教育部规定,中等师范毕业生不能马上考大学,要先服务几年。

不管是哪种原因,一个可以肯定的事实是:

毛泽东没有选择进大学读书。

在北京,不进大学读书,又要生存,那就必须有生活来源。

生活来源从哪里来?

在恩师杨昌济的帮助下,毛泽东认识了北大图书馆主任李大钊,也因此得到一个机会:

在北大图书馆当一名助理员。

工作内容不算复杂,除了每天打扫之外,就是在阅览室登记新到的报刊和前来阅览者的姓名,管理各类报纸。

毛泽东就这样开启了他的北漂生活。

他的薪金是八块大洋,相比当时北大教授动辄两三百块大洋的工资,显得是有些杯水车薪,但对于毛泽东来说,这些钱也足够他花了。

更让他满意的是,他能够通过这个工作机会阅读各种新出的书刊,也有机会结识到一些学者大师、志趣相投的青年学生。

比如北大图书馆长李大钊、北大新闻学研究会导师邵飘萍、《新青年》创始人陈独秀,都对毛泽东赞赏有加。他们对于毛泽东日后的人生走向,也有着深远影响。

当然,有机会不代表就一直顺利,事实上,在北大做图书馆助理员的时候,毛泽东也没少受到他人的轻视。

他曾回忆道:

“由于我的职位低下,人们都不愿同我来往。我的职责中有一项是登记来图书馆读报的人的姓名,可是他们大多数都不把我当人看待……

我曾试图同他们交谈政治和文化问题,而他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆助理员讲南方土话。”

比如,毛泽东曾在旁听的时候鼓起勇气向北大教授胡适提问题,却因为不是北大学生而被拒绝;曾抱着极大兴趣和友好的态度向北大学生运动领袖傅斯年、罗家伦打招呼,结果却不尽如人意。

除此之外,毛泽东在北京居住的环境亦是艰苦的。

他和蔡和森、萧子升、罗章龙等人住在景山东街三眼井的一处民房里。

民房不大,人多炕窄,棉被太大,只得合盖。

无奈,几人睡觉只能挤在一起,骈足而卧,常常透不过气来。想要翻身,还得同两旁的人打个招呼,很不方便。

用毛泽东的话说就是:

“隆然高炕,大被同眠。”

住的不方便,吃的也不方便。

他们当时常吃的,就是捡来的白菜帮子加盐煮,一方面是不会做饭,一方面也是为了节约钱。据说后来房东实在看不下去,教会他们做馒头,伙食才有了改善。

尽管生活是那样的清苦,那样的节衣缩食,毛泽东却没有因此而陷入一种颓唐的泥淖中。

他不仅用心做好自己在北大图书馆的工作,拜访名师,广交好友。还和杨昌济的女儿谈起了恋爱,漫步于故宫的护城河畔和北海公园之上。

他甚至还约着同学一起坐车去天津看海,去长辛店铁路机车车辆工厂搞调查……

对于这段经历,他诗意地描述道:

“在公园里,在故宫广场上,我看到了北国之春,看到了坚冰覆盖着北海时,洁白的梅花在怒放。

我看到北海的垂柳枝头悬挂着晶莹的冰柱,从而想起了唐朝诗人岑参咏北海冬树挂珠这一写景的名句:‘千树万树梨花开’。北京数不清的树木激起了我的惊叹和赞赏。”

毛泽东的北漂生活,就是在这样一种艰苦和美好交织的情况下进行着的。

1919年春,当时湖南赴法勤工俭学的青年们已经读完了半年的预备班,毛泽东离开北京,前往上海,送别了蔡和森、萧子升等人。

又因为母亲的病,毛泽东“不得不赶回服侍”,就这样,结束了他的半年北漂时光。

02

“我回到长沙以后,就更加直接地投身到政治中去了。”

多年以后,对于离京后在长沙的日子,毛泽东这样回忆道。

1919年4月6日,毛泽东回到长沙。

此时的他已经经过了半年北漂生活的洗礼,眼界大开。他带着许多新思想、新见闻、新经验,准备开启一段新生活。

那会儿毛泽东还是待业状态,经过同学周世钊推荐,毛泽东成了小学里的一名历史教员,每周上6节课,虽然工资不多,但毛泽东觉得这样挺不错,关键在于,能有更多的时间参与到社会政治活动中去。

毛泽东的这种择业观,我觉得是一种不错的选择。

对于那种想进行长期自我提升,参与各类社会实践的朋友,可以参考毛泽东的这种职业模式。

一方面,拿到能糊口的工资;另一方面,又有时间和精力做些其他有助于自我成长的事情。

短期来看,这好像没什么效果,是笔划不来的买卖,但长期来看,却会给自己的人生积累一番宝贵的财富。

当然,这个因人而异、因不同人的定位而异,并不绝对,限于篇幅,这里不作进一步讨论。

让我们聊回到毛泽东。

在小学当教员没多久,五四运动爆发了。

爆发的原因很直接:

作为第一次世界大战的战败国,列强居然要德国在中国山东的权益,由日本继承。

简直是荒唐至极!

一时间,北京的许多大专院校的学生,发起了大规模的游行示威活动。随即,天津、上海、广州、南京、武汉等地的学生、工人也给予其支持响应。

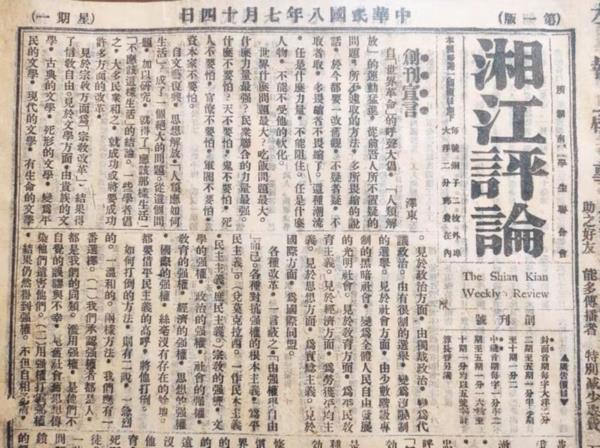

在湖南长沙,毛泽东为了响应五四运动,他与何叔衡等人改组了湖南学生联合会,发动学生总罢课,同时还创办了刊物《湘江评论》。

毛泽东对《湘江评论》的定位是:

“以宣传最新思潮为主旨”,辟有“东方大事述评”、“西方大事述评”、“湘江杂评”、“世界杂评”、“放言”、“新文艺”等栏目,全部都以白话文的形式呈现。

做媒体的朋友应该知道,办一份报纸何其不容易,涉及诸多方面。更何况毛泽东办《湘江评论》,多是以他个人之力,俨然那个时代下的“自媒体”。

而且,做“自媒体”,现在通过网络申请各平台账号颇为方便,那时候自己办报纸,可要困难得多。

为此,毛泽东将自己主要的精力都投入到了《湘江评论》的编辑工作中。

那会儿约稿常不能收齐,即便收到了也有诸多不满意之处。没办法,他只好代笔补白。

办报的日子恰逢酷暑,多蚊虫,叮咬在身上更是难以忍受。毛泽东却投入到了忘我的工作中,他挥汗如雨、奋笔疾书、思绪万千,常至半夜。

次日,太阳高悬,有人来找,却见毛泽东酣睡依旧。掀开蚊帐,惊动的,倒是一堆臭虫。

有段话很形象地描述了这个场景: “它们在他用作枕头的暗黄色线装书上乱窜,每一只都显得肚皮饱满。”

读到这段话,我只觉得头皮发麻,可见毛泽东办报的那段日子,有多艰苦。

文章写好了,毛泽东还要自己去编辑、排版、校对,最夸张的时候,他甚至还要自己到街上去叫卖。

可以说,做原创内容、打磨优化产品、销售分发……这一条龙的过程,几乎被毛泽东给包圆儿了。

办报是如此繁杂又艰难的工作,不仅劳力,更是劳心,但毛泽东依旧咬牙坚持下来。

功夫不负有心人,《湘江评论》取得了巨大成功。

创刊号印了两千份,立刻被卖完了,只得加印,依旧供不应求。

据说,任弼时、郭亮、萧劲光等人日后会走上革命道路,很大程度上都是受到了《湘江评论》的直接影响。

《湘江评论》的影响力不仅局限于湖南省内,甚至还火到了省外。北京、上海、成都等的一些报刊都转载过它的文章,范围遍及全国。

李大钊说: “全国最有分量、见解最深的报刊之一。”

曾拒绝回答毛泽东问题的胡适也说:

“《湘江评论》第二、三、四期的《民众的大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确实是现今一篇重要文字。

还有‘湘江大事述评’一栏,记载湖南的运动,使我们发生无限的乐观。武人统治天下,能产生我们这样一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”

但好的势头没过多久,《湘江评论》就遭到了湖南军阀张敬尧的查封。

理由是宣传“过激主义”,同时湖南学联也被强行解散。

虽然《湘江评论》只出了几期就被迫停刊,但毛泽东通过这次实践,开始在社会大舞台上发表自己的观点,被越来越多人熟知,提高了影响力,为后续的一系列新的实践奠定了重要基础。

毛泽东在《湘江评论》上连载了《民众的大联合》一文,他这样结尾道:

“于今却不同了,种种方面都要解放了。

思想的解放,政治的解放,经济的解放,男女的解放,教育的解放,都要从九重冤狱。求见青天。我们中华民族原有伟大的能力!

压迫愈深,反动愈大,蓄之既久,其发必速,我敢说一怪话,他日中华民族的改革,将较任何民族为彻底,中华民族的社会,将较任何民族为光明。中华民族的大联合,将较任何地域任何民族而先告成功。

诸君!诸君!我们总要努力!我们总要拼命向前!我们黄金的世界,光荣灿烂的世界,就在面前!”

03

有压迫,就有反抗。

虽然张敬尧的查禁活动一时间得了逞,但这一举动显然引起了众人的不满。

毛泽东开始思考一件事,即:

策划一场驱张运动。

怎么办?

毛泽东联系到原学联干部,讨论驱张问题,并指出北洋军阀内部存在的矛盾。

其思路是,利用内部矛盾,将湖南学生作为驱张主力,并策动教员和新闻界人士的支援,来达成此事。

说干就干。

毛泽东以小学教员的身份参与领导到驱张运动中来。他在长沙各校总罢课的同一天,派出驱张代表团,分别赶赴北京、衡阳、常德、郴州、广州、上海等地请愿联络。

1919年12月18日,毛泽东率领赴京的驱张代表团到达北京,开启了他的第二次北漂之旅。

如果说第一次来京更多是毛泽东青春迷茫时期的游历漂泊,那么第二次来京,则更像是他逐渐走出迷茫后的尝试探索。

办《湘江评论》的那段时光,毛泽东已经认识到新闻舆论的力量有多强大,这次驱张运动,他也不忘拿起这一利器。

他成立了平民通讯社,自任社长,起草发出大量关于驱张的稿件、呈文、通电、宣言等,并发往各大主流报刊媒体发表。

与此同时,毛泽东率代表团在北京还先后进行过7次请愿活动,他的名字频繁地出现在报纸上,被越来越多的人注意到,驱张运动最终取得了成功,可毛泽东的恩师杨昌济却一病不起。

已经重病的杨昌济,临终前帮了毛泽东最后一次忙。

他找到广州军政府秘书长、南北议和代表章士钊,推荐毛泽东和蔡和森,并说:

“吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国则已,救国必先重二子。”

在北京的那段日子,毛泽东与李大钊的接触愈加频繁,并深受影响。

多年以后,在西柏坡,毛泽东这样回忆道:“在他的帮助下,我才成为一个马列主义者。”

之后,毛泽东回到长沙,当了一师附属小学的校长。同时,他也把目光开始转向并聚焦到经历了十月革命的俄国。

一方面,是和朋友创办文化书社。毛泽东租了长沙潮宗街湘雅医学专门学校的三间房子,作为书社的社址,还请时任湖南督军的谭延闿给招牌题字。

作为“特别交涉员”,毛泽东还从多方筹借资金,努力扩大经营范围,吸收各类马列译著、刊物,并将这里逐渐打造成了湖南共产主义小组对内对外的秘密联络机关。

PS.关于创办书社,毛泽东曾和在武汉创办利群书社的中国青年领袖恽代英有过较为深入的交流,获益颇多。

想了解恽代英烈士生平事迹的朋友,可以点击下方文章链接查看。

《他被毛主席、周总理高度评价,心系革命,被叛徒出卖,慷慨赴死!》

另一方面,毛泽东与何叔衡等人组建了湖南俄罗斯研究会,以“研究俄罗斯一切事情为宗旨”,并先后介绍刘少奇、任弼时、萧劲光等人去上海外国语学校学习俄语,然后赴俄留学。

这为日后成立的中国共产党储备了大量的优秀人才。

1920年12月底,毛泽东收到好友蔡和森的来信。蔡和森主张“明目张胆正式成立一个中国共产党”。

对于此,毛泽东回复道: “你这一封信见地极当,我没有一个字不赞成。”

表态是如此的明确和坚决,对于那时候的毛泽东来说,确实少见。

这一年,他27岁。

毛泽东在温和改良的路子上摸索了许久,一直也没找到出路来,也经历过踌躇和犹豫。

但如今,他在不断的试错和调整过程中,下定了要走马列主义的决心,并最终坚定不移地走上这条道路,创造性地将马克思主义与中国实际相结合。

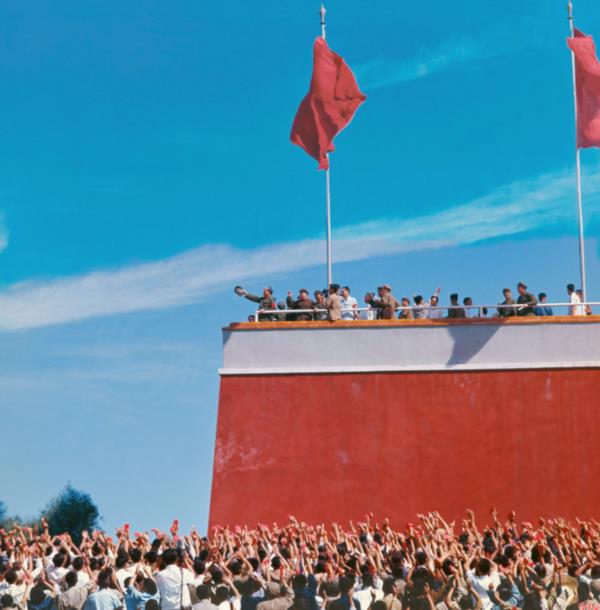

既实现了自我价值,还彻底改变了中国的走向、中国人整体的精神面貌。

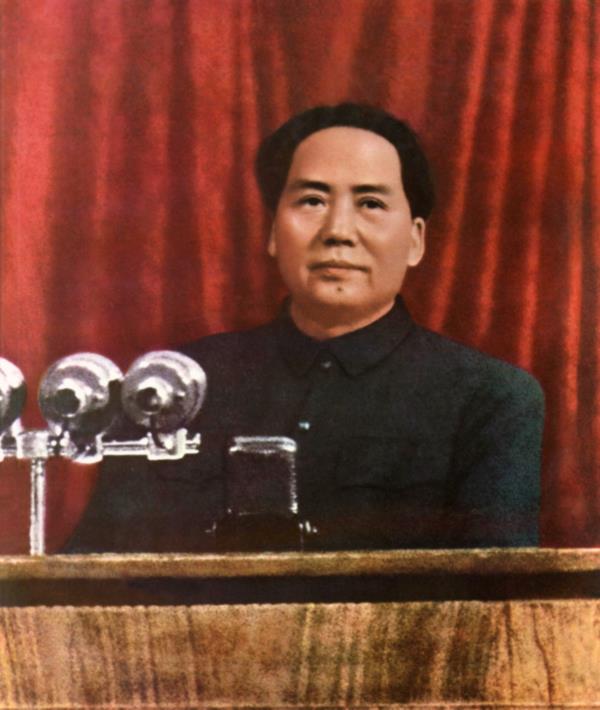

解放以后,毛泽东曾对英国的蒙哥马利元帅说:

“革命不是哪里想干不想干的问题,我最初就没有想过干革命的问题。

我那时当小学教员,当时也没有共产党,是因为形势所逼,不能不干。”

好一个形势所逼,逼出了一个如断代史般的为人民服务的伟人。

好一个不能不干,干出了一个独立自主朝气蓬勃向上的新中国。

04

过去很长一段时间,我对毛主席的了解,更多停留在表象上。

我知道他是新中国的主要缔造者,是改天换地战无不胜的伟人,但对他的故事了解不多,尤其是他青年时期的一些经历。

经过较为系统地了解后,我才发现,毛主席年轻那会儿,和现在很多年轻人一样,会遇到很多属于那个年纪会有的烦恼,会遭受社会的一系列毒打。

从学校毕业,不知道未来要干什么,接受老师邀请,去北京做了北漂,被一些人瞧不起;

因为家庭变故,离京返回长沙,亲自办报,辛辛苦苦,好不容易小有成绩却被武断查封;

心忧天下,救亡图存,却在尝试探索的道路上一次次受挫,推倒重来,备受打击;

……

和现在年轻人所遭受的压力来比,这样的毒打,可一点都不小。

试看当下年轻人,其实也有跟那会儿毛泽东类似的经历。

社会压力大、不被认可、看不到未来的出路。

唯一不同的,是我们不少年轻人,仍处于迷茫困顿中不可自拔。

而毛泽东最终破局而出,实现了自我价值。

毛主席的破局之路,实际上为被社会毒打的人们,提供了一个可供参考的样本。

他一边被社会毒打,一边积极地寻求解决办法,在毒打的过程中逐渐成长了起来。

干革命的时候,即便是再险恶的情况下,他都能依旧:

保持“国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落”的气势;

保持“七百里驱十五日,横扫千军如卷席”的自信;

保持“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”的决心;

……

最终带领中国共产党走向胜利,解放了全中国。

我想,正是这样曲折又始终不放弃的独特奋斗经历,让许多被社会毒打着的人,从他身上找到了共鸣,包括我在内。

这进而促使现在不少朋友开始阅读毛选、毛传,去学习毛泽东思想,去进一步了解他的人生经历,从中获得启发,指导自己下一步的实践。

相反,一些没有经受过社会毒打的朋友,可能就对毛主席的经历没有什么感觉,或者说,更多只是当作一个符号化的存在,甚至产生了种种扭曲的理解和抹黑,遑论对他的著作感兴趣了。

这也难怪,毕竟,没有切身的经历,就难有认真严肃的思考,没有认真严肃的思考,即便把真理摆在你面前,你依旧收获寥寥,甚至会把谬误视若珍宝。

读懂毛泽东,其实也就是在试图读懂这个社会,看清事物的发展规律,从而指导自己的成长进步。

从这个角度看,读毛学毛,就是明心见性,遇见更好的自己。

没被社会毒打过,你可能没法真正读懂毛泽东。

被社会毒打过,有了自己的反思,带着问题去了解,去发现,并结合自身特点去解决实际困难,我们才更有可能真正读懂毛泽东。

人生路漫漫,吾将上下而求索。

与你共勉。