一桩事先张扬的安乐死

先讲一个和疫情无关的故事吧。

前些年回老家,听闻了一件事情。一位同学在大学找了个男友,两人家境普通,勤奋努力考研考博。男方在博士毕业前的春节回到老家筹备婚礼,不料其母在大年初三突发脑溢血。女方得知后赶往男方家乡所在的东北另一座偏远县城帮忙处理。县城医疗条件落后,无法有效治疗,拍片子后县医院建议转往大城市医院救治。女同学的妹妹是医学生,她通过妹妹将片子发给学校老师询问,得到了病情很严重的结果。两人商量完,选择了放弃治疗将男方母亲送回家靠氧气维持。年后两人返回学校准备毕业且筹备婚礼,母亲由男方父亲和妹妹照顾。二人新房装修和婚礼如期进行,同年男方母亲在家中坚持了十个多月最后离世。婚后双方通过努力和贷款又买了一栋房,一辆车以及车位。

聚会时女同学聊起此事,同学们询问过是否去过比较大的医院再确诊过?是否就医住院治疗过?都得到了没有的答案。女同学坦然回答,因为两人家里都缺钱。这件事当时对我触动很大,双方都是普通家庭,经济节据,但说到底毕竟还是有钱装修新房和筹备婚礼。

确实对他们来说,以母亲的病情将钱投进医院,很可能也只是再将其生命延长一段时间,最终人去财空,甚至影响两人的婚姻。但我仍然不敢去想,十个多月日日夜夜在家待死的脑溢血患者,面对此时子女的婚姻会有什么样的心情。

之所以和读者们讲这个故事,当然不是为了道德性的讨论。这样的悲剧浓缩了当下时代社会家庭代际关系中的某种结构。在这种结构中,父母长辈之于子女,往往同时存在安家立业的经济支柱与爆发时间不确定的经济负担两种属性。

很多人会想起《共产党宣言》中那段广为人知的话“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”这是一个马克思主义的一个经典论断,具体到不同的社会环境和发展阶段表现得更为复杂。

我国既是一个有尊老和孝道传统,对后代延续十分看重的国家,又是一个社会道德水平要求较高的社会主义国家。在建国后七十多年,尤其是市场经济发展的几十年过程中,家庭关系在我国不同发展程度的地域和不同阶层中的呈现,既有前现代的封建依附遗留,又有现代性的平衡,还有后现代性的解构和破碎。总体来说,在相当长的时间内,中国社会的家庭关系大体上仍然是温情脉脉的。

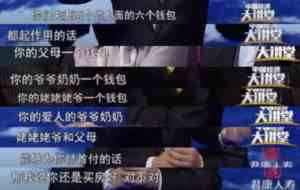

当然,事情总是在起变化。在房地产狂飙突进的十年间,“六个钱包”成为社会生产新家庭的主要支柱。这十年间也是信息技术爆炸,互联网原住民成长的一代,发达地区人际关系开始出现后现代化,原子化的趋势。后现代意识,自由主义思潮,父权批判的兴起,对社会与经济属性独立的追求,使对原生家庭的批判成为新一代年轻人中的一种潮流,“原生家庭有罪”论,“父母皆祸害”论在网络上大行其道,与“六个钱包”平行存在,既矛盾又统一。

毫无疑问,我们早已不是一个封建国家,虽然前现代性在我国广阔土地上仍有诸多残留,但随着社会经济和城市化的发展,乡村社会结构的瓦解,所谓封建式的家长人身依附已然是一种历史遗存,而不是等待推翻的社会基础。资本化,市场化发展越深,家庭关系就会越向着马克思理论中的经典判断靠近,我们需要对抗的也是这种趋势。

然而,后现代弄潮儿们喜欢对着当下因为互联网发达才得以被放置在聚光灯下的前现代遗存大呼小叫,却往往对我们当下真正在经历的种种资本主义现代性悲剧视而不见。从历史唯物主义的眼光看,当下这种以父母为主要对象的代际批判,很多时候充满着小资式的精明与幼稚。

比如,“原生家庭有罪”论中,很多指向中国上两代在家庭和教育观念中的“原罪”,往往被描述成独属于东亚国家甚至是中国的“劣根性”,这就仿佛一些性别批判只对准中国人一样。

从历史唯物主义角度看,所谓的“原罪”首先来源于社会经济发展和城市化水平的不足。要知道,在我国现代化建设的早期,整个社会是很少养活脱离于社会系统运转之外的闲人的,绝大部分人都有自己明确的与国家生产建设有关的职能和工作,且由于物质的不发达和家庭社会责任的繁重,很少有闲暇时间,也没有多少渠道接受新鲜事物理念。生活在配给制还存在时代的上两代父母,光是维持家庭生存就要用尽精力了,自然普遍无法满足“原罪”论小资们那种“懂教育学心理学会深度陪伴没有大家长观念的才有资格当父母”的想像。

另一方面则是城市化水平长时间的不足,社会形态极大影响人的思维模式和道德观念。年轻人与父母辈相比,自然拥有更深的城市化观念思维。但问题是,年轻人是城市的天然拥有者吗?起码,他们大多并不是当代城市化的建设者。

从更广阔的视角上来说,在我们这个大一统的社会主义国度,上两代的劳动人民不论城乡和东西地域,都是城市化的奠基人,但这其中有相当部分的人没法直接享受到建设成果,直接享受到成果的年轻一代,反而很多已经不事生产,靠当代发达工业系统的富余产出供养。无法从根本上理解工业和城市化建设的坚苦性和系统性,和所要求的纪律性,只有城市社会原子化带来的“城市人思维”,自然容易产生优越感,鄙弃那些城市化边缘人们,并忘记自己并非城市的真正建设者。

整个第三世界虽然国情各有不同,但在代际关系上不会与上述的结构有太大差异,如果说有什么“原罪”,那落后就是原罪。

落后等于不文明,发达等于高素质,这样的话术我们已经听过太多,只是我们应该追问一句,先发与后发的秩序是天然合理的吗?为什么20世纪以来,世界上先发与后发的大体秩序版图仍然没有真正改变?这必须让自己的思维时刻处于对历史的审视中,稍有不慎,就容易忘掉历史,掉入慕强思维中。

家庭代际关系中的矛盾和问题是必须正视和解决的,但解决方式显然不该是拥抱加速撕碎温情脉脉面纱的晚期资本主义幻象。存在着不少原生家庭悲剧,并不代表整个社会的根本矛盾就变成了代际矛盾,它仍然应该被局限于家庭问题本身的讨论和解决范畴内。社会的根本矛盾仍然是资本主义要素深入发展下对社会,家庭和个体的侵蚀。

以马克思主义的视角看,开头故事指向的问题并不仅仅是资本主义对家庭代际关系的侵蚀,在更广阔的层面上,它喻示着资本主义现代社会终将出现的弃老倾向。这种倾向在新冠疫情三年来毫无疑问是加速的。

我们再回到《共产党宣言》中的那句话“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”如果我们把人类社会看作一个大家庭,那么二战以后,科技和生产力的极大进步,依靠经济殖民,隐性掠夺和高福利社会的建立,让人类家庭上这层温情脉脉的面纱在现代化社会中得以还算体面的维持,甚至让发达资本主义国家们普遍进入老龄化社会。

但在资本主义世界整体进入新自由主义时代后,正如工业化的收益达到边界,就开始被金融化取代,出现去工业化现象一样,老龄化本质上是工业社会发展的一种结果,而当这个结果变成了彻底的负担,也就标示着资本主义现代文明社会触碰到了它的边界。随后就会是一种收缩——从降低人口平均寿命开始,逐步将老年人口规模削减至新社会形态的承受范围内。

在触碰到这个边界之前,现代文明社会对待老年人大体还是体面的,由公卫,医疗,福利和养老系统维系住人均寿命这个最重要的文明指标,但在社会舆论中,在无数个小家庭内部,对负担的感受和抱怨将会越来越清晰。

这几年,老龄化社会和生育率降低是两个公共舆论中最热门的话题,绝大部分人在谈到这两者时,用的词都是“问题”,大众意识中这两者已经成为制约社会发展的沉重负担,往往遗忘了这两者实际是社会进入相对发达阶段后才会出现的情况。老龄化趋势想得到正向解决,也就是让新增人口比老龄化增量多很多,实现人口结构正常化,在目前几乎是不可能的,负向解决却很容易。

冷酷的说,如果现代社会的养老和医保制度瓦解,老龄化大部分的基础也就不存在了。更不用说社会出现大倒退的情况,如前苏联解体后的十年,俄罗斯人均寿命至少降低四岁,部分地区降低了十岁。少子化与老龄化是个一体两面的问题,社会倒退,老龄化现象消失后,少子化趋势也会相当程度的逆转,这点看看如今世界上还保持高生育率的那些国家就会明白。关于这两个现象的深层成因这里先不展开,以后再讨论。

这两年,在网络上我们不断能看到有人在计算着养老金,医保等能够支撑多久,也有各种言论说养老系统是一种合法的庞氏,终将难以为继,虽然这种担忧很有现实性,但在这种冷冰冰的数字计算中,养老确实被当成了一种纯粹的社会负担。在西方,近年来有越来越多的“合理合法”手段隐蔽的削减老年人口。

当然,人权是冷战之后西方的主要旗帜之一,一直以来这些手段仍然在大众可以接受的范围内,并没有人敢真的推动大规模负向解决老龄化,那会在舆论上被国际社会群起攻之。即使安乐死已经在一些国家形成一门产业,也还是要打着尊重生命和民意的名义。

很多时候,一件本来无法实行的事情事情只需要一个大家都能接受的借口就可以推动。比如老龄化问题,假如有一个理想的借口,大规模推行安乐死或者其他削减老龄人口的措施也未必不能实现。我们已经看到了,新冠的出现就提供了这种借口。

我们还记得新冠疫情之初欧美国家的一系列操作,如英国推出“评分制”,对相关指标达到5分的65岁以上的老年新冠患者放弃治疗,法国,西班牙,意大利等国家都宣布过对60至70岁以上的老年新冠患者放弃治疗。新冠疫情中,养老机构一直是死亡重灾区,美国的数据显示,有统计的新冠死亡人数中,有四分之三都是65岁以上的老人。一些国家的政客公然宣称新冠节省了养老金。

当然,在这场疫情中,这些操作已经不值得大惊小怪,比起这些,疫情一开始的放任放任失控更是一场真正的大型安乐死。虽然一开始人们可能并没有意识到,但起码在一年之后,人们就应该已经明白,这样一个传染率高变异速度快的病毒失控的后果是什么,然而明白后果之后,共存更是彻底成为世界的主流。

这种思维倾向也不并仅在政客层面,我们也还记得,国内很多人一开始吹美国医疗船野战医院神药的人,后来就转头开始鼓吹美国疫情优化了老龄人口,解决了养老金问题,提升了国力。我们也还记得,面对新冠防疫放开后可能出现的老年人大规模离世的担忧,国内网络上很多人嘲讽有这种担忧的人为“老人侠”,并称不能为了老人就要绑架整个社会,要给年轻人活路,岁数到了本来就该死,有基础病的不得新冠早晚也会死等等。

12月后全国疫情扩散以来,我们也开始经历老人大量离世。我们开始看到密集的高龄院士,英雄战士等共和国建设者的讣告,看到很多地方殡仪馆,火葬场的排队,看到网络上各种关于亲人去世的信息。我们的一位读者,一直在资助湖南的一个关爱老兵项目,据他说12月以来,项目中还在助养的20位老兵走了5位。更多的离别每天都在发生。

中国毕竟还不是一个人情冷漠的社会,面对放开之后大量老人去世的情况,大部分人心里是很不好受的,不像国外三年来已然麻木。曾经在防疫期间甚嚣尘上的“老人侠”,“老弱基础病早晚要死”等声音也在众怒前低调了很多。

不过,这种难过对于很多人来说,可能也并不会转化为对重新防控的迫切启盼,毕竟对多数人来说,生活总还要继续。更不用说,曾经在防疫中对着个体悲剧极端共情的某类人,在群体性悲剧发生后,就丧失了共情能力,开始期盼恢复岁月静好。

这也是为什么一开始就坚持公卫手段,人民防疫,对新冠清零,而不是放任自流的一种必要性。不要幻想在灾难中,群体性的人心总能经得住考验,而是要尽量避免会考验人心的灾难的发生,群体性的道德滑坡,在现实契机下说容易也很容易。

得以安享晚年是现代社会给人的最大承诺,也是给社会建设者们应有的报答。我们总要面对生命的逝去,但在现代社会中,逝去本不该是以淘汰弱势群体的形式。而放下了道德负担,社会达尔文主义就可以变成一种默认的存在基础,这种淘汰就不会让人心产生不安,反而变成了一桩事先张扬的安乐死,它等于对疫情面前的弱势群体说,你早晚要死,为了其他人的生活,请安静的接受死亡。

这场现代人类群体性道德滑坡会持续到何时?在目前各方面可预见的因素来看,疫情在未来两三年内被彻底解决的可能性不大,而人类社会却又到了一个面临整体性危机爆发的时刻。几年之后,即使疫情能被彻底解决,这期间对社会经济,人口结构,群体观念的冲击也是短时间难以恢复的,那时大家可以装做这场大规模安乐死并没有发生过吗?我们的世界能回复到2020年以前吗?如果真的可以当作无事发生,那只能说明我们的发展真的走到了某种边界,到了需要调低社会道德水平以适应混乱收缩的阶段。

所以,我们应当铭记,为了已逝的人们,也为了未来的我们。