李玲:为什么医保让老百姓的获得感不强?

导 语

近期,网络上有很多人都在质疑李玲老师主张的“免费医疗”,比如有网友指出“李玲老师只提出了初步的设想,但没有继续提出具体可行的、细化的执行方案”。其实,李玲老师一直都比较认可“三明医改”的经验。

本文是李玲老师2016年的一次发言,她认为“三明经验”为医改出路提供了样板。“三明经验”的核心是把过去创收的制度变成公益性的,同时提高医务人员的薪酬待遇,做到医保、医疗和医药的“三医合一”。三明改革让公立医院回归公立性;让医生回归到治病救人的本质;让药品回归到治病的本质,而不是商品和创收的手段。

作者丨李玲(北京大学国家发展研究院经济学教授、博士生导师)

李玲 | 图片来源:网络

我要讲的是“医疗信息化需要顶层设计”。这不是我发明的词,是我从国外舶来的,英文叫top design,我翻译成“顶层设计”。

信息化一定要有顶层设计,为什么要有顶层设计?信息要“化”起来,要互联互通,必须要有一个设计,才能流起来、化起来,我觉得今天中国信息化的步伐是比较大的,但是在医疗领域,全部都是信息的孤岛,一个医院内部信息都不能联通,比如挂号的、发药的、医生的(信息)都不能联通。

下面我分享一下我个人对信息化的感慨;然后谈谈我们国家的医改。

一

医院到今天还在创收,这个机制要改

为什么我们中国要搞医改?原因在八十年代中期。

1949年建国的时候,医疗是福利事业,最开始没有,在50、60年代吃不饱饭的时候,全国建了人民医院、妇幼保健院等等公立医院,都是政府包办的。过去医生为什么不开大药方、大检查?没必要,他拿着国家给他的工资,是国家干部的待遇。

但是到了八十年代以后,我们国家财政比较吃紧,特殊时候采用特殊政策,医院要创收,学校也要创收,你们在座的有可能小学时候交过学费,都是八十年代中期开始的。

那时候,国家养不起这么多机构,连军队都要经商创收了,那是特殊时期的政策。但是军队现在不允许经商,学校基础教育国家也都养起来,不允许老师创收了。但是我们的医疗、医院到今天还在创收,所以2009年的医改要改医院的创收机制,不能再把来的病人都当成创收工具,这个机制必须要改。

但是很遗憾,这些年医改好像都是围绕着公立医院在改,而且到现在改革还在试点,虽然我们还建了保险、基本药物制度。刚刚李总理的报告也提到,今年大病医疗保险要全国推广。但核心点就是,我们一切医疗费用发生在医院里面,决定医疗费用的主导者是医生的那支笔,包括你要不要吃药、吃什么药,做什么检查,要不要动手术。那医生那支笔怎么来决定?决定于你给他什么样的制度,你是让他创收,多开药就多收入,还是让他考虑怎么用最小的成本,维护老百姓、维护患者的健康?

排队取药 | 图片来源:西部财经

所以很遗憾,我们改到今天,这种创收制度还没有改,还投入了大量医保的钱。大家去医院都有一个感受:看病越来越贵。医院要创收,所以医疗费用大幅度上升。

举个例子,过去北京一个普通门诊大概一百块钱就可以搞定了,包括挂号、检查、吃药。但是现在北京一个普通门诊的费用已经上升到五百块了。也就是说,我们有了医保,医保给你报50%,你自己还是要花250块,你的费用还是比原来高。所以这个就是为什么老百姓抱怨非常大,因为他的获得感不强。

二

治病救人是很神圣的事业

但我们把它变成了餐饮业

还有大家都知道,最近李斌主任都表扬“东北姑娘一声吼”,相关部门也在解决黄牛的问题,就是挂号问题。实事求是地说,光靠目前行政的方法是很难解决这个问题的。

我们现在大医院为什么人满为患?就是我们整体对看病就医的定位不对,医疗信息完全不对称。治病救人是很神圣的事业,但我们把它变成了餐饮业。我只要去排队,只要付钱,就能得到。所以,基层其实是门可罗雀的,基层绝对没有黄牛,但是大医院人满为患。

大家都觉得,我小病大病都要往大医院跑,我要得到最好的服务,我要点那个最好的医生,一定要那个专家。其实这些是我们对医疗卫生这个特殊的服务、特殊的产品认识不足。

我们也有专家学者,包括官员提出,说把挂号费涨起来,其实我们挂号费涨得非常快。大家知道1978年的时候挂号费是多少钱吗?5分钱。后来涨到5毛钱、1块钱、5块钱,现在“东北姑娘一声吼”的那个已经是300块了。

300块实事求是地说,已经快高于美国一个普通门诊的费用了,美国一个普通门诊就是50美元,但是你要把我们的人均收入和美国比,它还能炒到4000多,我估计涨到5000多能炒到50000多。病人是趋高的,命是无价的,什么价都会要。所以全世界所有的国家没有说用挂号费、用价格机制指导病人就诊的。

所有的国家都叫强制转诊,也就是说,你看病第一步一定是找普通医生和基层或者叫家庭医生,然后他解决不了的,你是需要转诊证明才能找上一级的医生,或者找专科医生。去协和、去301不是说我砸钱、排队就能得到的,是应该按需来配置,就是你确实需要去协和你才去。

我们目前对这个其实认识还是相当不足的,因为我们整个体制都是一个逐利的体制,所以大家都在想价格机制,其实解决不了。

你越用价格机制,可能越会吸引更多的人一定跑到大医院去,因为他越来越觉得便宜没好货,我都病了,还省那两个钱?尤其是对父母,东北姑娘不就是给她母亲看病嘛,孝心在那儿。越贵越好,我一定要去最好的医院找最好的医生,花最多的钱,我能做的都做了,万一还出什么意外,那我也心安了,我尽力了,一定会引导老百姓走上这条路,这也就是为什么大医院越来越紧,人越来越多,费用也越来越高。

大医院一号难求,患者半夜就排队

图片来源:网络

三

4万亿到哪儿去了?

变成了药、变成了检查

医改改到今天确实是很尴尬,政府这些年真的很努力,每年对医疗卫生的投入都是两位数的增长,给大家看一个大的数字:1978年,中国各级政府医疗费用投入一百亿;2003年,各级政府对医疗卫生投入是八百亿;去年,政府的投入一年就是一万亿。从新医改到2016年期间,政府已经投入四万亿[1]。

但是可能大家要问,钱到哪儿去了?变成了药、变成了检查。因为我们的医院没改。医保建了,大量的钱投进去了,但是医院、医生创收的机制没改的话,大量的钱其实是无效的支出,就是我们吃了太多不该吃的药、做了太多不该做的检查,这就是老百姓的不满。我都知道我没有太大的问题,怎么要做这么多检查?什么检查都有。

我看到一个笑话,90岁的人去看病,给他抽血,所有的检查都做,连艾滋病都做,有心无力,还做艾滋病的检查?实际上医院的发展进入一个歧途,它变成:病人很多,就得买更多的仪器设备、盖更多的楼来应付这些病人。楼盖得越大,设备仪器越好,招的医生越多,成本越高,所以要更加创收,就是这个机制在滚动。

图片来源:网络

四

我们缺乏支撑医生“天使翅膀”

的制度安排

所以我觉得,真正解决老百姓看病的问题,必须要政府痛下决心,改变这个机制,公立医院要真正“公立”起来,不要让公立医院成为逐利创收的机构,而且也应该让我们的医生体面起来。待遇上、收入上、社会地位上,要让他们体面起来,因为医生古往今来,都是一个受人尊重的职业,医者父母心。

但是我们的医生为什么现在整个社会对他们认同感比较低,各种杀医、伤医的事情频繁发生?我觉得其实我们是缺乏了支撑医生“天使翅膀”的制度安排。我们现在制度上是逼着他就得创收,甚至现在我们也知道,倒号的应该是医生和号贩子勾结的,因为他的收入可能还没倒号的钱多,斯文扫地。

其实国家投入的总医疗费用已经有四万亿,我们全国的医务工作者七百万左右,那是所有的人。如果把护士、行政人员刨掉,真正的医生其实就是在两百万到三百万这样一个数量级。大家可以算一算,四万亿的投入怎么不能好好地把两百多万医生养起来?给他们高工资,当然也对他们严格监管。

从严格监管的角度,我觉得现在信息手段其实可以起非常好的作用,能够让医生更好、更便捷地处理医疗信息,同时也是对医生管理的有效手段。因为现在的考核都是过去所谓的泰勒法则,就是像蓝领、车间流水线一样计件,做一件给你一定回报。

但是医生这个职业是知识创造型的,他一天就看几个病人,如果按计件、按传统的方法考核医生,可能都会扭曲他的行为,他就看最简单的病。现在考核医生创收多少,他就大药方、大检查、大手术都来了。你要考核他看多少病人,他可能就会挑肥拣瘦。

但是事实上,我们现在有信息化手段之后,其实可以对医生做一个全面的、长期的、全方位的考核,真正用综合指标来考核医生。就是让医术高明、医德高明的医生能得到好处,能够不断发展。而不是像我们现在逆向淘汰,可能心越狠,活得越好。反而是技术比较好、有良知的医生很憋屈,这其实就是我们现在整个制度设计和手段都不匹配造成的结果。其实我觉得这方面国外已经做得很好了,国内也有做得很好的,未来特别是你们搞信息的人,可以用信息化改变这些。

五

三明当地的高考状元,都报医学院了

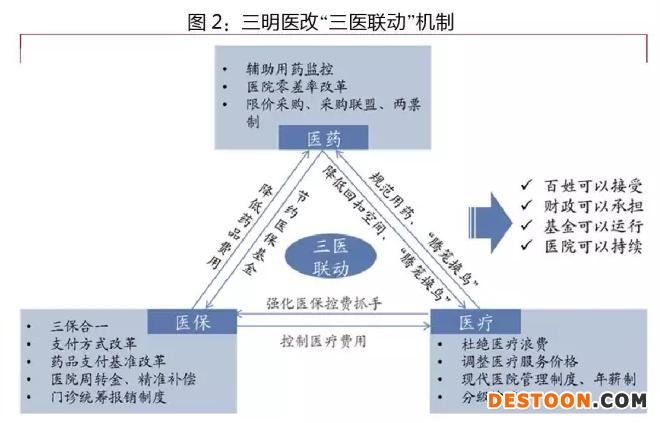

所以总结一下,我觉得下一步的医改,在今年刚刚召开的“两会”期间,总理的报告也讲了,“三医联动”,医疗、医保和医药要联动,但是可能更进一步的还不仅仅是联动的问题,这三个其实要形成合力。

这恰恰就是前一段时间,国家也在大力推行的“三明经验”。福建省三明市的医疗卫生改革,在一个地级市12个县22家公立医院,真正把过去让医生靠药、靠检查创收的机制破了,建立了新的机制,让公立医院回归公立性,医生回归到治病救人的本质,让药品也回归到治病的本质,药品不能变成商品、变成创收的手段,所以三明应该是做得非常不错的。

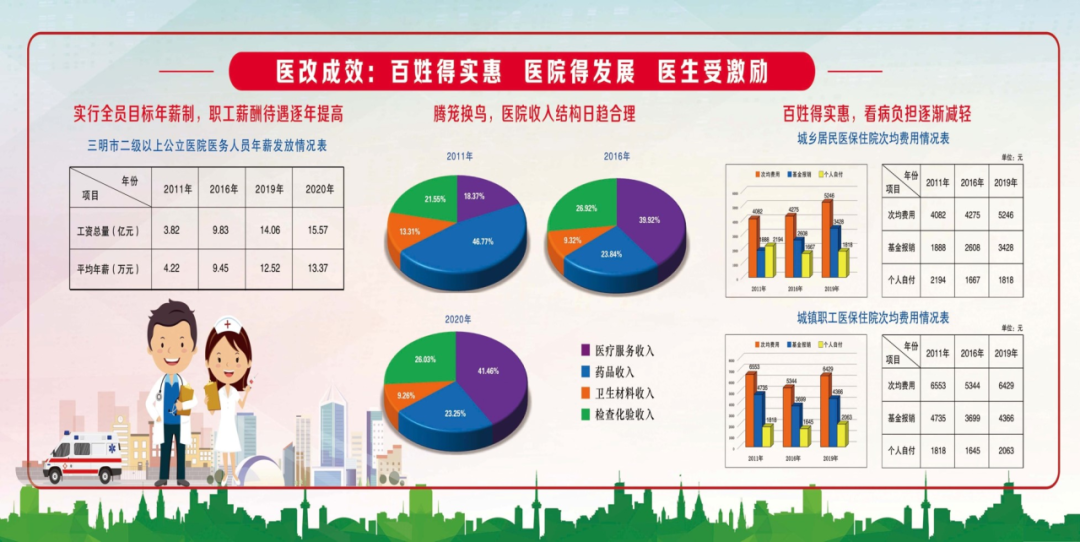

三明医改成效:百姓得实惠 医院得发展 医生受激励

图片来源:沙县总医院

当然他们的改革也是逼出来的,他们改革之前,医保已经亏损3.5亿,改了三年以后,现在累计结余快3个亿了。三明改革红利从哪里来?就是制度变革,把过去创收的制度变成公益性的制度。这个过程中,过去大量的浪费就减少了,红利就出来了。

举个例子,三明改革第一年,药费从过去14亿变成不到7个亿,省下来7个亿的药费是不该吃的药,我们现在大量的药叫安全、无效、利润高,把这些去掉,无论是老百姓的费用还是政府医保的钱都省下了。

所以它就形成了一个多方共赢的局面,政府并没有多掏钱,还得了民心;医生待遇大幅提高,三明一个县委书记年收入5万,而一个医生的收入是20万、15万、10万和5万这些等级,所以医生待遇在当地是非常体面的。

我去年夏天又去了一趟三明,我感觉三明的改革基本上站住脚了。我去的时候,正好是高考报志愿的时候,三明当地的高考状元都报医学院了,因为多好啊,有技术,工资又那么高。

医生这个职业为什么古今中外都是大家希望从事的,因为这个技术是你的,越好越值钱。所以这个职业已经引起社会特别是年轻人的追捧,新生力量愿意进入这个领域,我觉得这就是医改成功的标志。

所以回到总理讲的要“三医联动”,以“三明模式”来说,其实是“三医合一”的。真的形成一个有效的管理体制就需要医保、医疗和医药合起来,然后最核心的就是三明做的,医务人员的待遇问题要解决。

图片来源:网络

所以这次“两会”又提出要解决医务人员的薪酬待遇问题,希望国家大步伐地、真正解决这个问题,这是核心点。同时还有信息化的手段,就是医疗信息化。国家在“十三五”期间,把信息化作为一个重大战略,而在整个国家信息战略里面,医疗的信息化是非常重要的一个方面,所以在这一方面空间也是非常大的。

总之,我们国家已经提出“健康中国”这个新的国家战略。习大大提出“中国梦”,我觉得具体描述中国梦,可能就是将来的中国人,人人活得比美国人长,中国梦是不是就实现了?

实现这一点不难,给大家举个例子,1949年的时候,我们国家人均寿命35岁;1978年达到68岁;现在大概在75岁左右。“十三五”提出我们还得长一岁,我们再努力两三年,就可以超过美国,美国现在人均寿命不到77岁,中国北上广早就是80多岁了。

所以具体在健康领域,我们的空间非常大,而要支撑“健康中国”,信息化、信息技术是强有力的武器。也希望大家一起努力,共同实现用“健康梦”来撑起“中国梦”。谢谢大家!

注:[1]2009-2019年期间,中国政府的医疗卫生资金累计支出将近10万亿元,均增长14.9%。

文章来源:第一健康报道,2016-3-8