80多年前,陆上“死亡之海”吞噬了无数红军战士的生命……

1935年8月,红军征服了雪山以后,在毛儿盖、波罗子一带集结休整待命。前面就是纵横数百里、神秘莫测、人烟稀少的水草地。

党中央在毛儿盖召开政治局会议,决定红军第一、第四方面军分别在毛儿盖和卓克基两地集中,混合编为左右两路军,在中共中央统一指挥下,继续北上过草地。

原本1935年6月29日,红军颁布了松潘战役计划,准备迅速机动地消灭松潘守军胡宗南部,后由于红四方面军的领导人张国焘的动摇,失去了战机,最后不得不放弃攻打松潘的作战计划,只能走松潘草地北出甘南。

1935年8月21日,右路军在毛泽东等率领下开始向草地进军。部队离开毛儿盖以后,向北行走40里就进入了草地。

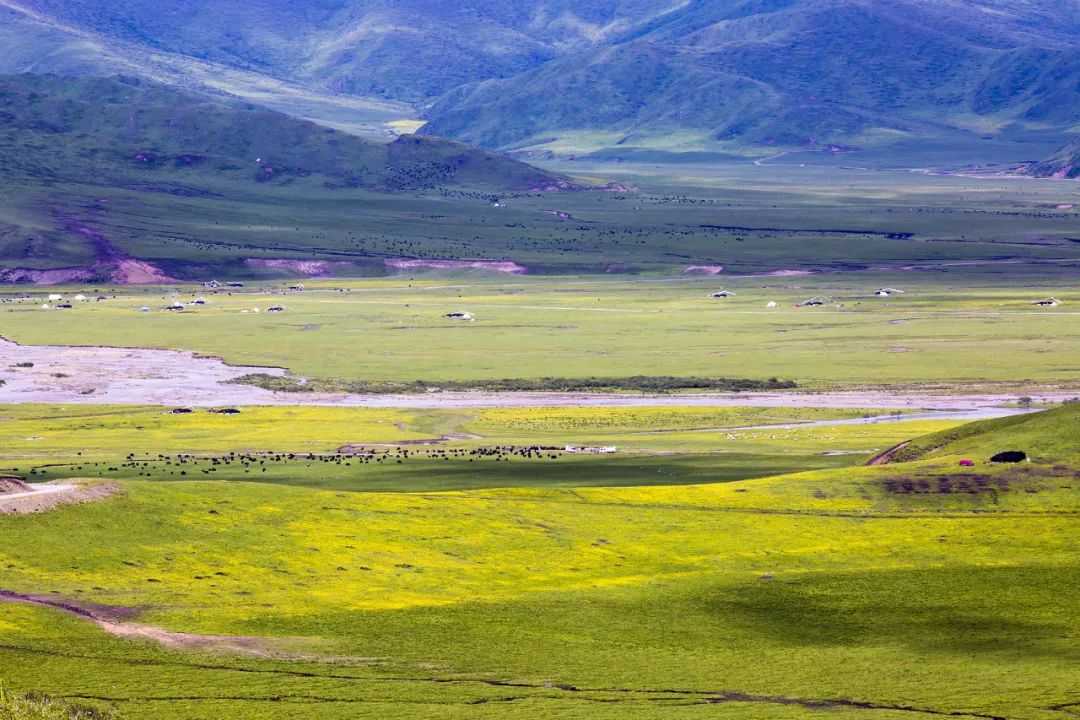

草地的情景,令人怵目惊心,举目望去,是茫茫无边的草原,在草丛上面笼罩着阴森迷蒙的浓雾,很难辨别方向。

草丛里河沟交错,积水泛滥,水呈淤黑色,散发着腐臭的气味,在这广阔无边的千里沼泽中,根本找不到道路,一不留神就会陷入泥潭中拔不出腿。红军指战员们踩着草墩一步一步地探索前进。

越是往草地中心走,困难就越严重。时风时雨,忽而漫天大雪,忽而冰雹骤下,衣服被雨雪打湿了,只能靠体温暖干。

对于长期南北转战的红军,行装早已减少到不能再减少的程度,单薄的衣服破烂不堪,入夜寒流彻骨,只好三三两两挤在一起,背靠背取暖,互相汲取一点温暖。草地里没有清水,只能喝带草味的苦水。

更严重的是缺乏粮食,经过几天的行军后,粮食吃光了,战士们只好沿路找野菜充饥,有时甚至嚼草根,吃牛皮,想尽一切办法充饥。

但是,红军个个都是英雄汉,他们忍受着寒冷、饥饿的折磨,以坚强的革命意志,坚持每天按计划的路程前进。

经过七天的艰苦努力,右路军在毛泽东等的领导下,战胜了严寒饥饿,历尽千辛万苦,终于走出了人迹罕至、气候变化异常的茫茫草地,于8月27日到达草地尽头的班佑地区,左路军也同时到达阿坝地区。

如今的日干乔大沼泽在阳光的照耀下显得格外静谧秀美,白云朵朵,蓝天湛湛。

高山、草原、牦牛群,路边是一块刻有“长征精神永放光芒”的石碑。

可80多年前,这里被称为陆上“死亡之海”,残酷无情的茫茫草地,当时不知吞噬了多少红军战士年轻的生命。

班佑河畔就有七八百红军战士,永远的静静地背靠背坐着离开了世界。

他们一步一摇地爬出了草地,却因为饥饿没能坚持走过班佑河,他们带走的是伤病和饥饿,留下的却是曙光和胜利。

现在,这片广袤无垠的草原上矗立起一座名为《胜利曙光》的纪念碑——“中国工农红军班佑烈士纪念碑”,这是一座高18米、宽24米,重达1800多吨的人物雕塑,刻画着当年那群倒在黎明前的黑暗中的红军指战员。

这数百位战士的牺牲,也是红军长征过草地有史料记载牺牲人数最多的一次。

站在松潘草地,仿佛看见了当年红军过草地的艰难跋涉的身影,听见了全体战士慷慨高唱《国际歌》的激越歌声,心情久久不能平静。

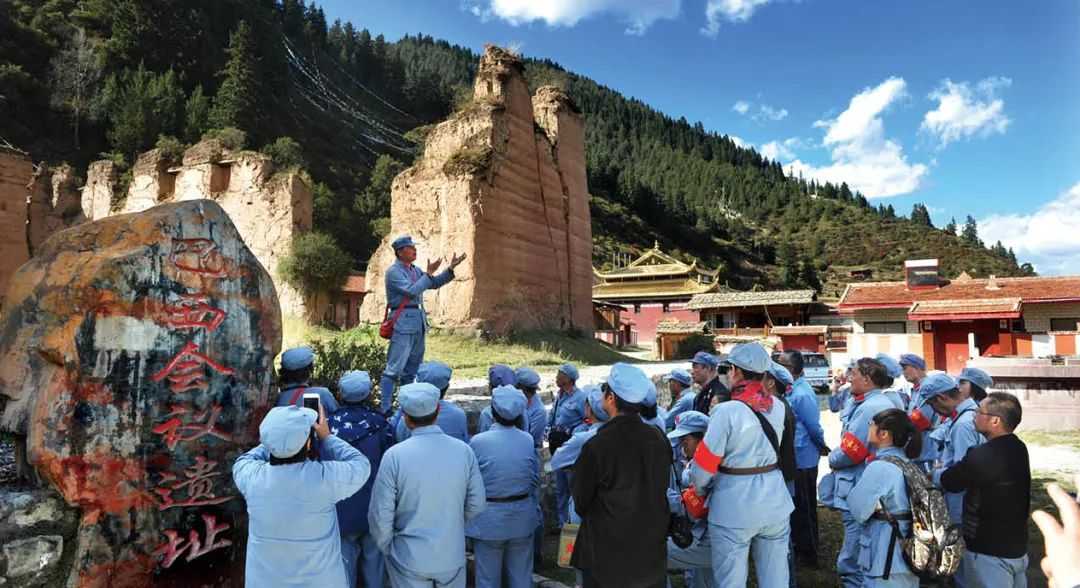

1935年8月下旬,红军右路军出草地到达班佑村,再东进三十余里至巴西、阿西茸、包座一带。党中央和红军前敌总指挥部驻班佑寺周围,此寺遂成活动之中心。

在等待与左路军会合的过程中,张国焘却违抗中央命令,拒不与右路军会合,并要挟右路军和党中央南下,甚至企图危害党中央。(草原密电事件)

针对这种情况,中共中央于1935年9月2日至9日在班佑寺内连续召开政治局会议(巴西会议),经充分讨论仍坚持北上的正确路线,谴责张国焘右倾逃跑主义行为,要求张国焘率领的左路军迅速向中央靠拢北上。

鉴于张国焘等人的顽固立场和当时敌情形势,党中央决定率直属纵队先行北上。巴西会议是决定党和红军前途命运的一次关键会议,在党史上有着重要的历史地位。

班佑寺在巴西镇及下巴西村南偏西,上巴西村西北,始建于清康熙十八年(1679年),占地约三四亩,依小山而建,现仅存大雄宝殿残垣断壁,仍可见当年规模。

星火旅游开启重走长征路:中央红军·从瑞金到延安历时24天·用最省钱省心省力的方式圆长征梦(点击查看行程)。

星火出品,必属精品!

快和我一起重走长征路吧!

想去的朋友赶快联系:157 7190 6786(微信同)报名吧!

(详细行程也可咨询)

▲扫码添加客服报名

星火近期组团

【火热报名中】【2024年5月9日出发】重走中央红军长征路:从瑞金到延安历时24天·用最省钱省心省力的方式圆长征梦

【已成团,还有余位!】【2024年4月15日·山西吕梁集合】重走毛主席进京路

星火近期好文

星火多媒体平台●●

//1|视频号:星火游

//2|星火旅游同名抖音、头条、百家、搜狐号

//3|微博:西安星火旅行社