边打仗边教学的红军学校

军校在人民军队发展历程中有着重要地位,边打仗边教学的红军学校更在革命战争史上留下了浓墨重彩的一笔。中国人民革命军事博物馆中收藏着大量红军学校的教材,其中部分经典教材正在“中国共产党领导的革命战争陈列”里展出。

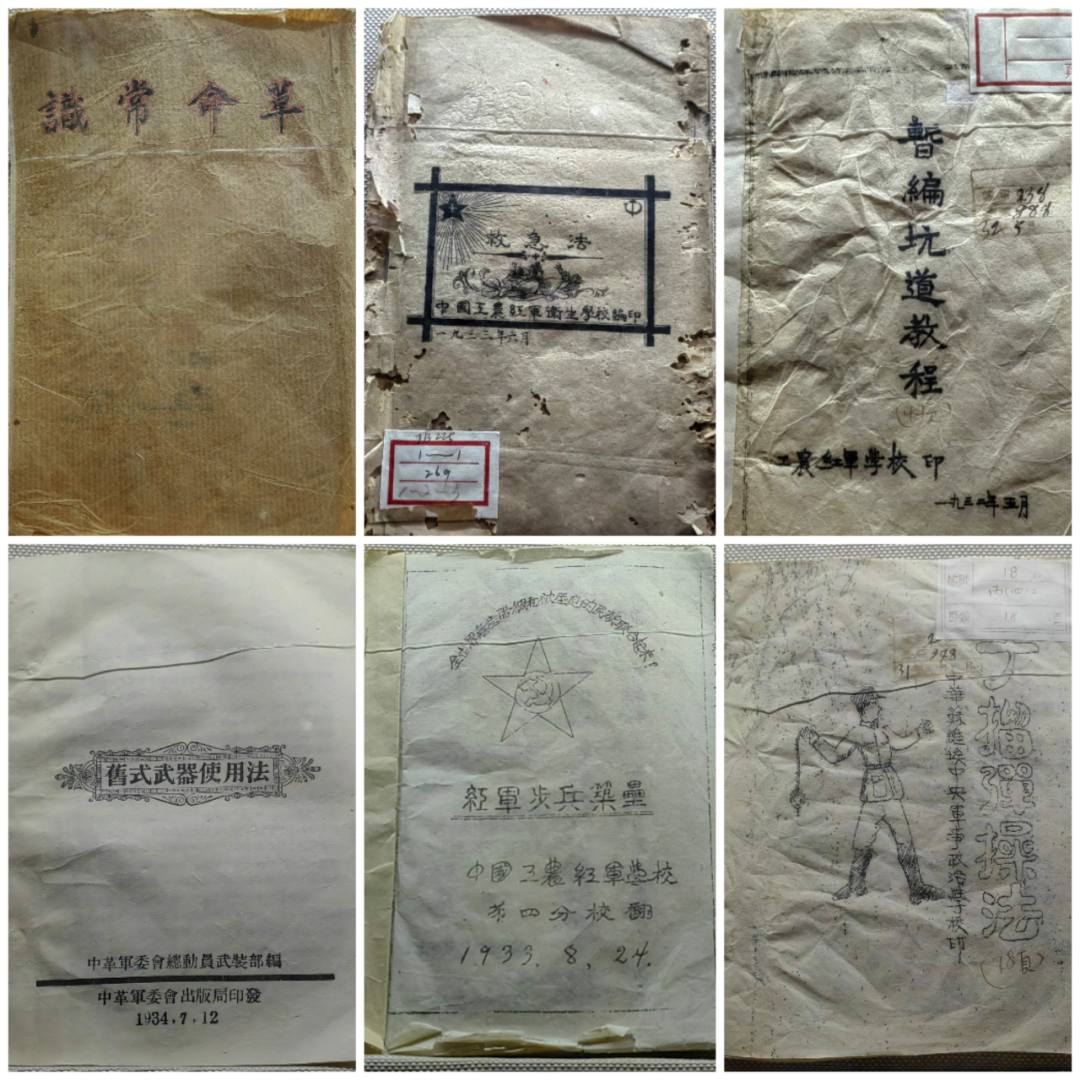

▲红军学校使用的部分教材

早在大革命时期,中国共产党的许多领导人就已经在与国民党合作创办黄埔军校的实践中认识到开办军事院校的重要性,并积累了初步的办学经验。红军诞生后,中共中央努力通过多种渠道培养干部,在选派部分人员赴苏联军事院校学习培训的同时,还秘密安排一些同志报考国民党的军事院校。红军学校的建立,正是在中共中央指导下,以不同的形式、由各地红军分别进行,经历了一个逐步发展的过程。根据中共中央和中央军委的指示精神,从1927年秋到1930年春,各地红军根据各自的条件和发展的需要,相继创办了军政干部训练班、教导队、随营学校和红军学校等,为随后相对正规的红军学校的建立和发展奠定了基础。

▲中革军委无线电学校旧址

(位于福建龙岩长汀水东街)

1930年3月,中共中央明确指示,“要在红军中成立红军军官学校,吸收斗争的兵士与工农分子加以军事、政治训练,造成自己的军官。”4月,中共中央进一步提出,对各地已开办的红军学校实行统一管理,扩大办学规模。中央军委据此决定,将已开办的红军学校“收归由中央军委直接管”,同时要求“各军均可自办一校或教导团”,加快干部培养。9月下旬,中央军委扩大会议提出:“红军中要有计划地办理军事政治学校,专门训练红军的干部人才,每军应有随营学校,每特区应有较大的红军学校。”10月24日,中共中央决定,“在中央苏区要办一大规模的红军干部学校,各特区也要办较小的军事政治学校”,并制订了具体的办学计划。在众多红军学校中,有一所“红校”更是格外著名。

▲中央苏区的红军学校

1931年9月,中央苏区第三次反“围剿”胜利后,赣南、闽西苏区连成一片,为红军学校的发展提供了有利条件。10月,毛泽东根据国共合作时期创办黄埔军校和“治军必治校”的经验,提出创办一所“红埔”,为红军培养更多的军政干部和专业技术人才,以适应战争发展及部队建设的需要。

1931年11月25日,中华苏维埃共和国临时中央政府决定以中国红军军官学校第一分校和红1、红3军团随营学校为基础,成立红军中央军事政治学校。1932年春,学校改名为中国工农红军学校,简称“红校”,总任务是“创造红军干部,扩大和坚强红军铁军,扩大革命战争向外发展”。中革军委制定并通过了《中央军政学校组织条例》,规定军事院校实行校长负责制。红校的首任校长为萧劲光,代理政治委员为何长工。中华苏维埃共和国临时中央政府和中革军委先后抽调了一大批具有丰富军事理论知识和斗争实践经验的高级干部到红校担任领导工作。

红校的培养对象,主要是部队基层干部和优秀士兵。各地红军学校为提高办学质量,招生时都规定了一定的条件,要求各部队和苏区选送思想觉悟高、有一定文化基础和身体素质好的优秀青年来培养。

中共中央和红军的领导人十分关心红校的建设,毛泽东、周恩来都曾亲自到学校给学员上课。红校的教员,多数是从部队抽调来的高、中级指挥员,还有一些地方党政领导干部。其中,不少人曾就读于黄埔军校、苏联军事院校等,具有较好的理论基础和较高的军政素质。郭化若、左权等曾担任过军事教员,董必武、瞿秋白等担任过政治教员。

▲毛泽东在抗大讲学

红校主要设置军事、政治和文化三门课。军事课是主要课目,教学时间占全部学习时间的五分之三。

为了改变建校之初教材短缺的情况,中革军委曾于1931年12月9日专门发出训令,向全军征集军事教育材料。刘伯承任校长后,更亲自执笔和组织教员编写了《步兵教程》《坑道教程》《防敌进攻战斗要领》《机关枪班排战斗》《排教程述要》《夜间战斗》《劈刺教范》《爆破摘要》《兵器摘要》等一批军事课教材。仅1932年3月间,红校印发的教材就达9种6249册之多。

军事课的教学内容,主要根据实战需要,以步兵战术为重点,其中又以运动战、夜战、拂晓袭击及山地战的战术为主。而红校一般课堂教学时间只占军事课总课时的四分之一,剩余四分之三均为操场练兵和野外演习。

野外演习前,要先在沙盘上预演,使学员了解演习全局,带着问题参加演习。通过演习,熟练掌握攻击、防御、追击、袭击、退却、侦察、警戒等各个作战环节和战斗手段,并学会打游击战、遭遇战和伏击战。学员根据不同的层次,分别学习掌握从单兵动作到班、排、连的攻防以至营、团作战指挥的理论和技能。密切结合实战演习的教学,使学员的军事素养和指挥能力普遍得到提高。

▲学员战斗演习

学校也非常重视对学员的政治教育,政治教育往往和文化课的扫盲教育相结合。据统计,红校学员入学之初,识字稍多并能写简单书信账目者甚至不到总人数的20%。红校编印了专门的识字教材,从简单的生活用语开始学起,讲解标语、口号,逐步提高到会写家信、战斗文书。政治课教学的目的在于提高学员的政治觉悟,教材除部分翻译的马列原著外,还有教员编写的关于党的建设、政治工作、中国革命问题等内容的材料,如《革命常识》《苏维埃政权》等。

学校实行灵活的学制,以便能根据部队的需要及时输送所需的人才,并为炮兵科和工兵科等专业性较强的学科编写专门的教材,如《炮兵教程》《迫击炮讲义》等。总政治部向全军转发了红校编印的《红军教育与管理》大纲,供各部队学习。其他各苏区的红军学校在办学方针、课程设置、教材编写和培养目标等方面,与红校有着共同的特点。以湘赣苏区为代表,各地苏区也纷纷翻印了一大批中华苏维埃共和国临时中央政府和中革军委颁发的条令、条例和红校、红1军团等编制的教材及条例性规定,供所辖部队学习贯彻。

红军学校的创办、发展,反映了治军与办校相辅相成的客观规律。各地红军学校的不断发展,不仅保证了红军实行军事战略转变和进行大规模反“围剿”作战对军政干部及专业人才的需求,也为人民军队院校教育的发展奠定了基础。

作者丨陈 欣

编辑丨刘江丽

校对丨邵海燕

编审丨杨 沐