延梅:红色教育的“摇篮”

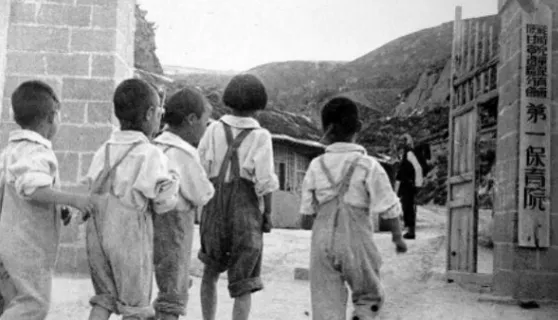

延安时期第一保育院(1940.9李家洼)

抗日战争时期,无数将士奔赴前线,血洒疆场。他们身后不仅是民族、家园,还有无法割舍的骨肉亲情。留在后方牵扯情感的是年龄尚幼的子女无人照料,很多孩子刚出生就不得不托付给当地乡亲收留。在那个物质匮乏的年代,为了抚养将军烈士的遗孤,出征将士的子女以及战区难童的安置问题,迫切建一所集中抚养和教育的场所,已刻不容缓。

1938年9月,经中共中央和陕甘宁边区决定,在延安成立战时儿童保育院。为躲避日军飞机的轰炸,又迁院到几十里外的安塞县吊儿沟。《新中华报》发表社论:“保育我们后代的战士。”毛泽东为该院题词:“儿童万岁”。在经费极度紧张,毛泽东、朱德、林伯渠等中央领导、边区领导,从自己微薄的津贴中共捐赠863元,边区政府机关捐赠1000元,边区政府拨经费200元,并规定每月拨款经费100元。在前线和国统区工作的领导也拨了一部分经费。11月,保育院儿童由开始入院的86人,年底将边区中学附属小学又并入保育院,成立小学部、幼稚部,保育院增至280人。1940年9月,又迁新址杨家岭后山李家洼(今延安卷烟厂路)

院内开设乳儿部,又将女子大学和中央统战部托儿所并入保育院,规模不断扩大。1945年改为第一保育院,共接收2500多名儿童。第三任院长丁彤曾回忆说:我还记得孩子们唱着《战时儿童保育院院歌》“我们离开爸爸,离开妈妈,我们失掉了土地,失掉了老家,我们的敌人就是日本帝国主义和他的军阀。我们要打到他!打到他才可以回老家,才可以见到爸爸妈妈。”还会唱《跟着毛主席天天向上》和《我爱总司令》等歌曲。

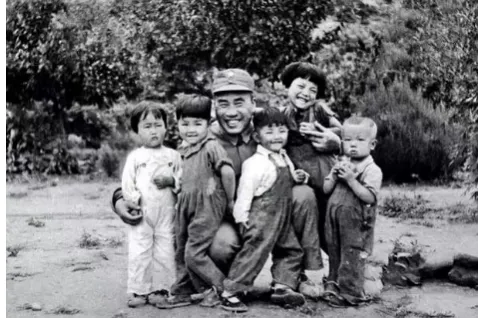

1940年春,为了解决中央领导和将领的后顾之忧,在距离中共中央驻地的兰家坪山坡上,腾出6孔窑洞成立延安“中央托儿所”,开始接收七名孩子,在此抚育成长。毛泽东的女儿李敏、李维汉的儿子李铁映、谢觉哉的女儿谢定定、王首道的女儿王苏云、还有贾丽丽、傅维芳、小胖。后来在前线与日军作战的将领也纷纷把孩子送来,有朱德的孙子朱和平、刘伯承的儿子刘太行、邓小平的女儿邓琳、左权的女儿左太北、杨勇的儿子李小平、黄镇的女儿黄文、黄浩、白坚的儿子白克明等……一下子增加了几十个孩子。1942年这里又修建20孔窑洞,名将的子女成为托儿所的一大特色。当年这些幼童,在新中国建立几十年许多成为国家领导人、军中高级将领、作家、艺术家、科学家,都曾在这里度过自己的童年,如今早已年迈。

1941~1942年,陕甘宁边区红色中心遭到国民党军事和经济的严密封锁,中国正处于抗日战争的一片硝烟之中。但是,保育院和中央托儿所的孩子依然能享受一周七天,每天四餐的美食。食物、菜蛋、水果搭配合理,一应俱全。一首由作曲家关鹤岩谱曲,鲍侃填词,耳熟能详的儿歌《丢手绢》那旋律简明,朗朗上口却充满童真的歌曲,伴着欢快的节奏从简陋的窑洞、土院中流传出来。滚铁环、学防线、跳圈舞、趴战壕、学打仗……,一幕幕浸漫儿时的记忆、动人的画面,让浪漫、传奇、和谐的画卷绽放在延安这片厚重而坚实的黄土地上空。后来这首《丢手绢》的儿歌也成为几代中国人的童年记忆。也伴随着我,度过幸福的童年、少年时代。

正值延安最为困难的艰苦时期,经费难以维持。在香港的爱国人士宋庆龄联系远在美国的洛杉矶爱国华侨组织募捐,将一批又一批幼儿急需的物品。通过重庆八路军转送西安八路军办事处,又在国民党的眼皮底下送往延安。代乳粉、鱼肝油、衣服、被褥、玩具、药品、疫苗等,为了感谢他们国际主义精神和无私的援助。毛泽东在《解放日报》题词:“儿童们团结起来,学习做新中国的新主人。”从此,儿童的安全健康和成长,成为陕甘宁边区的共识。1942年5月,中央决定将中央托儿所改为“洛杉矶托儿所”。

刘伯承元帅、邓小平两家人和孩子们在延安留念(1943.7)

1944年6月,延安迎来了一批中外记者参观抗战时期的洛杉矶托儿所。孩子们为远道而来的客人演出一台台精彩的节目。曾有一位路透社的记者在报道中这样写的“……这里有一块神奇的土地,这里有一群普通而伟大的人,他们又在潜移默化中培养出一代新人。这样的环境成长起来的新人,是任何力量都不能征服的。”

这年秋,奔赴前线的干部子女,大量烈士子女的增加。在延安小砭沟又成立了第二保育院,最小仅1岁多,最大的才6岁多,短短一年时间入院的孩子就达到136名。在中央领导的亲切关怀下,毛泽东、朱德、周恩来、任弼时等首长也经常到保育院看望孩子们。同他们一起联欢、互动,题词,给保育生很大的鼓舞,逢年过节还把烈士子女接到自己身边过节。

1945年8月18日,刘伯承元帅的女儿刘华北,年仅6岁在中央托儿所被害。那时正值重庆谈判前,刘元帅率大部队开赴晋东南,准备与国军进行一场生死战。所以,戴笠的特务把魔爪伸向延安,中央托儿所的孩子就成了国民党的目标。19日刘元帅接到保育院的电话,得知女儿被害的噩耗,刘元帅难以置信,急速返回延安。他强忍悲痛,摸了摸孩子的小手,贴了贴孩子的小脸,忍着泪水安葬女儿后。他不仅是孩子的父亲,更是战场上的将领,他绝不能让敌人的阴谋得逞,反而激起他的斗志,火速赶赴前线参加“上党战役”。至今80年了,这一疑案仍未破解。直到1986年,刘伯承元帅临终之前,躺在病床上含泪提起女儿被害之时仍然很难过。对身边的人说:“我这辈子无愧于人民,无愧于党,只是心里还有件事放不下……女儿的案子没能破,我就是死了也不瞑目啊!”

中央托儿所这突发事件,被悲剧笼罩,不能让孩子们留下心里阴影,保育生开始疏导孩子们惊怕、低落、封闭的情绪,将孩子们身心出现的搏动,慢慢引导到健康之路。同时,更严格,加强对保育生审查、管理和安全保卫工作。

兰家坪“洛杉矶托儿所”孩子们在做游戏(1942.9)

陕甘宁边区战时“第二保育院”(1944)

1939年,陕甘宁边区政府负责保育院工作并制定工作政策措施,公布《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》。其中关于保育工作的指示为:“保育对象为边区党政干部子弟、烈士遗孤和战区难童,实行全部免费学前教育。”“实行普及免费儿童教育,以民族精神和生活知识教育儿童,造就中华民族的优秀后代。”教育方针是:“锻炼儿童革命的观点与作风;培养儿童活拨愉快的心情,健康坚实的性格;陶冶勇敢老实的个性;增进儿童知识、训练手脑并用,使之成为未来新中国健全的主人。”

1938年8月,在党中央、毛泽东主席的关怀下,由陕甘宁边区政府创办的第一所边区中学,就诞生在离延安城三十公里外,四面环山的洼草峁山腰的吊儿沟。这里远离日本飞机轰炸肆虐。

随着保育院孩子们一天天长大,1938年夏~1947年,这里先后成立陕甘宁边区中学、鲁迅师范、鲁迅师范小学、边区中学附属小学、边区师范、行知中学、第四后方医院等。谢子长的儿子谢绍明、刘志丹的女儿刘力贞、高岗的儿子高毅、任弼时的女儿任远志、任远行、烈士李硕勋的儿子李鹏,还有海外华侨、朝鲜学生。学校给每个学生发1元津贴,2角学习费,每人发一个小木板,吃穿全部免费。除学习外,还参加劳动和体育运动。

1938年毛泽东题词“好好的保育儿童”;1947年又为行知中学学生任远志题词“光明在前”;1940年朱德总司令题词“耐心培养小孩子,保育后代”……

在这里师生们创作了许多文艺作品,曾谱写了一首红色摇篮曲《八月十五月儿圆》,贾芝创作的《内战阴谋家》等,吊儿沟旧址曾是诸多学校的前身。如:延安中学的历史沿革和变迁,1938年8月曾是陕甘宁边区中学,先后15次易名,14次搬迁。11月日本飞机轰炸延安而迁至吊儿沟,改为延安中学。1939年6月延安中学与鲁艺师范合并,更名为陕甘宁边区师范学校。1943年2月搬迁师范又与富县师范合并,成立延安师范,因边区机构缩编又与其它学校合并,成立综合性的延安大学,校长周扬。而中学部又与自然科学院合并,院长徐特立。该校先后成立“毛泽东青年团”,青年学生自己创办的《先锋》、《更花》等杂志。

吊儿沟第一师范中学旧址(1938)

1944年8月~1946年8月,延安中学又与延安师范合并,校址在桥儿沟。1946年9月~1948年1月,行知中学又迁桥儿沟、罗家坪、吊儿沟。1947年3月,胡宗南进犯延安,学校分两部分。一部分组建中国人民解放军西北兵团第四后方医院,在吊儿沟成立又改名“工学团”,随陕甘宁边区政府转战陕北。

1947年8月,子长中学并入行知中学,米脂中学、绥德师范又组成延大附中,最后并入延安大学。1948年2月~6月,行知中学又返回陕北与分区党校合并。4月解放军收复延安,该校又迁回延安,重建行知中学。1949年7月行知中学又与延中合并,校址在王家坪女子大学的旧址。1950~1951年正式更名为“陕西省延安中学”,从此走向正规划。

据我所了解,今天的育才学校、东北203医院以及北京、西安等地的育才小学、保小、保育院、安塞县政府等等,他们的前身都是在吊儿沟旧址。一定要铭记历史,不忘初心牢记使命。

1946年秋,战争的硝烟已经蔓延到延安,党中央决定保育院儿童、工作人员全部转移到安全的地方。当地百姓准备孩子们出发的工具和其它物资,规定一头牲口两个筐,一边一个娃,用生命来保护这群革命后代。在出发前院长张炽昌做了大量心理辅导和实地演习训练。为能在危难中保护孩子的生命,并立下:“大人在,孩子在,大人不在,孩子也一定要在”的誓言。并教孩子们如何自救,躲避敌人的炮弹……孩子们坐在摇篮的驮床里,开始了漫长的辗转迁移。

11月11日,第一批第二保育院136名孩子撤往太行山解放区。经过陕北高原冰天雪地,寒风刺骨,翻越深不见底的悬崖。抵御敌机的轰炸、扫射,承受马匹受惊、狂奔,黄昏时到达黄河边。河面只有两艘船只来回摆渡,将孩子们全部送到河对面。保育员用自己的生命,一路艰辛跋涉,多次闯过危险、惊吓、伤痛,保护这些小生命。

1947年2月中旬,经过三个多月艰苦、心血、困难终于到达太行解放区的山西襄坦丝南里信村。3月奉命又转移到河北,1949年9月,保育员和孩子们经过3000多里的长征路程,100多个日日夜夜,无一孩子伤亡及延安保育员全部安全乘火车到达北平,更名为“北京六一幼儿园”。

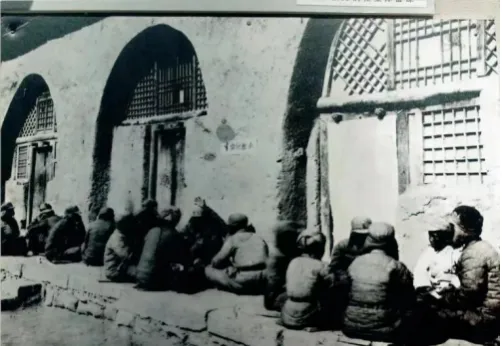

保育院的孩子们在学习(1938)

1947年初,洛杉矶托儿所,在院长丑子冈的带领下撤离延安,到达瓦窑堡。休整三个月,向黄河以东转移。在半夜通过敌人封锁线一个孩子突然啼哭,敌人的子弹向这里射过来。紧急情况下院长迅速捂着孩子的嘴,警卫员紧紧拽着受惊的毛驴。在有惊无险的黑夜里,艰难地穿过封锁线,安全过黄河到达山西的三交镇。1948年3月,奉命由部队护送向河北转移,一路人背,马驮。5月安全到达河北平山西柏坡。1949年,历经两年、途径三省一市,十几个县,几十个村庄。一路处于“上有飞机轰炸扫射,后有敌军围追堵截”,仅靠人背马驮和徒步行转千沟万峪, 崇山峻岭之中。最大六、七岁,最小还在襁褓之中,最终到达北京。

1947年1月,第一保育院220个孩子,在院长杨芝芳带队向绥德土地岔转移并休整一个月。在当地政府的帮助下,通过危机四伏的敌占区和高山悬崖渡过黄河,到达山西离石。1948年4月22日,解放军收复延安。其中:一部分北上,另一部分由杨院长带领又返回延安。1949年9月又随陕甘宁边区政府迁到西安,改名西北儿童保育院。1955年2月又改名西安“第一保育院”。

延安保育院1937年~1947年,先后接收婴幼儿近3000多名,成为共产党名副其实的“红色摇篮”。当年的保育院是无数战士心中的摇篮,是大人们心中的圣地,也是孩子们在战争时期温暖的港湾。

清晨,驱车又一次来到离市区三十公里外的吊儿沟革命旧址,土地革命前,这里曾是一个地主的庄园。有十几孔窑洞,是一个不能忘记,也不可忽视的地方。它隐蔽、偏僻、寂静,曾是红军小学、中学、师范的诞生地。这里的学生不仅要学习文化知识,也要到几十里外的农村开展扫盲工作。同时,为了粉碎国民党反动派的经济封锁,响应党中央、毛泽东主席“自己动手丰衣足食”的号召,开展一边学习,一边劳动的大生产运动。经过几年的奋斗努力,粮食自给自足,学校每周也可以吃上羊肉、小米、玉米饭和各种蔬菜。生活和学习环境大幅度有所改善。

毛泽东和延安保育院的孩子们在一起(1940)

朱德与延安保育院的孩子们在一起(1938)

下午,我又走进城北延烟路李家洼“第一保育院”旧址。望着简陋的土窑洞,陈旧的门窗,斑驳的墙壁,更是感慨万千。面前透着朴实、不张扬、不炫耀,浑厚、坚固的建筑与黄土地血肉相连,密不可分,浑然一体。

一幅壮丽的历史画卷;一部光照日月、启迪后人的经典;一段烽火岁月,催人泪下,撼动灵魂的故事;原始、沧桑的遗迹,来探寻跋涉的经历,坚韧不屈的真谛。

我深深地感悟:从那一孔孔土窑洞里,从闭塞的山洼里,空气依然弥漫着燃烧、革命豪情的信念和理想的气息。希望的种子在爱的呵护与召唤中成长,这里为曾经弱小的生命撑起一片爱的天地。他们走出红色的土地,在风霜雨雪的历史长河中,历练高尚的品德、卓越的才智、开拓创新的精神和无私的奉献。一批又一批国家栋梁,坚实的基石和各界领导人才,为中华民族做出杰出贡献,带领国家走向繁荣、辉煌,那一颗颗沸腾的心从未走远。因为这里是滋养初心,淬炼灵魂,吸取奋斗力量的地方。

(作者系北京知青;来源:昆仑策网【原创】,作者授权首发,修订发布;图片来自网络,侵删)