毛主席逝世纪念日,官员“一日捐”,不如学毛选

又到了一年一度的“99公益日”。

这年头,资本的营销可谓无孔不入,元旦节就不必说了,双五、双六、六一八、双八、双九、双十、双十一、双十二……原本在公元纪年上没有特别意义的特殊数字,被资本搞成了一场又一场消费狂欢的噱头。

7月7日是卢沟桥事变的国耻日,没有哪个商家敢冒天下之大不韪蹭这个日子;而9月9日是人民领袖毛主席的逝世纪念日,本应是举国同哀、慎远追思的日子,但这几年,所谓的“99酒水节”、“99购物狂欢节”、“99公益日”……纷纷选在这一天粉墨登场。

笔者虽不愿以最大的恶意去揣测资本有什么阴谋要去故意亵渎伟人,毕竟,资本的目的主要是为了追逐利润(“99公益日”给资本企业所带来的广告效应和社会收益是惊人的)。但选在毛主席的忌日搞这种活动,的确是对毛主席的不敬,伤害了广大热爱毛主席的人民群众的感情。

不过,具体到小公益机构热衷的“99公益日”,笔者从感情上还不是那么排斥。一次分配造成的贫富分化局面已成定局,民间的公益慈善的确在一定程度上可以帮助少数的底层民众。

“慈善”无论是在中国古代、还是现代西方,都是剥削阶级为了缓和社会矛盾,改善精英阶层形象便于社会稳定,所采取的措施,根本上来讲,它是一种资产阶级主张。

毛泽东时代人民政府“包办”一切的社会福利,是不需要所谓的“慈善”的,自80年代,“慈善”又回归了。毛泽东时代的社会主义改造,让中国人民对公平正义的追求、让集体主义、理想主义情怀,都达到了前所未有的高度。最初的公益慈善的确带着一定的理想主义色彩,哪怕其参与的主体是所谓的自由派人士;底层以慈善的形式开展的互帮互助,也的确在一定程度上弥合了集体主义消亡所带来的困境。

近年来,随着市场化的深入,公益慈善也复归了其阶级本性,变得越来越功利化。大资本出于避税的需求,主动成立基金会,自行开展所谓的慈善,此举还能改变其企业形象;政府购买服务的推进,让公益事业日趋产业化,越来越多的商业主体转型为所谓的社会组织、公益机构,进场“抢食”。反倒是那些真正怀着理想主义情怀、处于草根阶层的老公益人处境越来越艰难,无论是服膺于大资本,还是地方的“公共服务购买”,都要跟着对方的指挥棒,帮别人“装点门面”,最终迷失自我。

笔者在公益圈也有不少朋友,他们多年来过着苦行僧般的生活,一点一滴地通过“公益机构”的形式服务工友、农友,丰富他们的业余文化生活、向他们宣传劳动者权益保护的法律知识、关注留守儿童和流动儿童,力所能及地改善底层群体的生存状况。

但是,他们现在也越来越处于“无米下锅”的局面,为了维持团队甚至不得不承接一部分社区服务项目,服务城市市民和社区形象工程,拿项目盈余养活团队,再去开展服务工友工作,这部分的时间必然大量地减少了。

在这样的局面下,“99公益日”也就成了草根公益机构的“救命稻草”,哪怕很多同样热爱毛主席的左翼公益人明知这样的日期选择是对毛主席的“大不敬”……

这是一个为工友服务的项目,有意愿参与的读者可以量力支持

即便“99公益日”让大大小小的公益机构有了同时展示平台,站在同一起跑线向公众募款,但那些背后有大资本支持的机构或本身就是商业主体转型的机构,往往能够调动大V和媒体为其背书,其宣传的能力也是远远大于草根机构,最终导致“99公益日”的募资同样面临“两极分化”的结局。真正需要资金为工友、农友服务的草根机构,往往反而募集不到什么资金。

————分割线————

与往年的“99公益日”主要是民间参与有所不同的是,官员捐“一日工资”最近成了一种“时尚”。所以,这届的“99公益日”已经有不少地方政府号召机关干部参与了。

关于“慈善”、关于“99公益日”的是是非非,笔者在上面进行了简单阐述。笔者觉得,“99公益日”民间搞一搞就行了,恨毛主席的人借此淡化毛主席,热爱毛主席的人自会抵制,也会有人把这样的机会变成另一种纪念毛主席的形式服务工农……

至于党政机关的干部们,实在不应该掺和这件事。一则人民群众想将毛主席的诞辰日、忌日设为法定纪念日的呼声由来已久,官员不应该不知道;二则官员做“慈善表率”的导向更是令人担忧……有这劲头,在毛主席逝世的纪念日,还不如好好学习一下党的缔造者毛主席的有关论述。

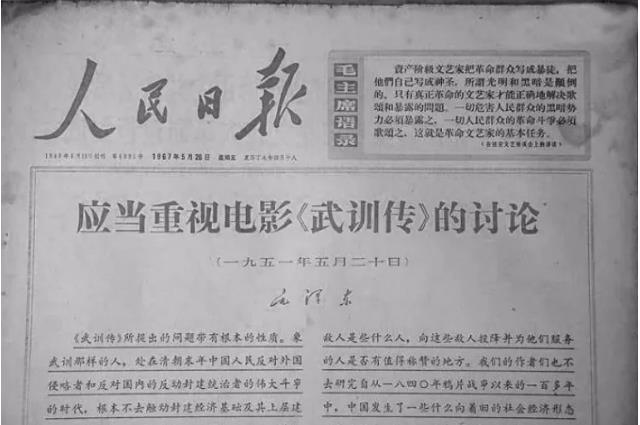

1951年5月20日,《人民日报》发表了毛主席撰写的社论《应当重视电影<武训传>的讨论》,这篇文章后来收录到了《毛泽东选集》第S卷。

毛主席在文章中写道:

象武训那样的人,处在清朝末年中国人民反对外国侵略者和反对国内的反动统治者的伟大斗争时代,根本不去触动封建经济基础及其上层建筑的一根毫毛,反而狂热的宣传封建文化,并为了取得自己所没有的宣传封建文化的地位,就对反动的封建统治者竭尽奴颜婢膝的能事,这种丑恶的行为,难道是我们所应当歌颂的吗?向着人民群众歌颂这种丑恶的行为,甚至打出“为人民服务”的革命旗号来歌颂,甚至用革命的农民斗争的失败作为反衬来歌颂,这难道是我们能够容忍的吗?承认或者容忍这种歌颂,就是承认或者容忍诬蔑农民革命斗争,诬蔑中国历史,诬蔑中国民族的反动宣传为正当宣传。

在许多作者看来,历史的发展不是以新事物代替旧事物,而是以种种努力去保持旧事物使它得免予死亡;不是以阶级斗争去推翻应当推翻的反动封建统治者,而是象武训那样否定被压迫人民的阶级斗争,向反动的统治者投降。我们的作者不去研究过去历史中压迫中国人民的敌人是些什么人,向这些敌人投降并为他们服务的人是否有值得称赞的地方。我们的作者也不去研究自一八四○年鸦片战争以来的一百多年中,中国发生了一些什么向着旧的社会经济形态及其上层建筑(政治,文化等等)作斗争的新的社会经济形态,新的阶级力量,新的人物和新的思想,而去决定什么东西是应当称赞和歌颂的,什么东西是应当反对的。

特别值得注意的是,一些号称学得了马克思主义的共产党员。他们学得了社会发展史--历史唯物论,但是一遇到具体的历史事件,具体的历史人物(象武训),具体的反历史的思想(如电影《武训传》及其它关于武训的著作),就丧失了批判的能力,有些人则甚至向这些反动思想投降。资产阶级的反动思想侵入了战斗的共产党,这难道不是事实吗?一些共产党员自称已经学得的马克思主义,究竟跑到哪里去了呢?

电影《武训传》上映于1951年初,它描写和歌颂了清末武训向地主行乞、给穷人慈善兴学的事迹。用现代话语来讲,武训在维护私有制生产关系的前提下,要把教育事业“交给社会”,一方面大力加强慈善办学体系,办法是给捐款和慈善者立牌坊和功德碑什么的,刺激慈善力量投入办学,取得办学投入的增长;一方面,武训将把所有校长、老师和学生通过集中培训,大力发展慈善事业,让他们学会讨钱的本领。

电影上映之后,几乎收到了当时的“公共舆论场”一面倒地正面评价,很多官员高度赞扬武训,认为这“是一部富有教育意义的好电影”,武训是“永垂不朽值得学习的榜样”;而质疑的声音却受到了压制。

这样的现象很快引起了毛主席的高度警惕,才通过一篇社论在文艺界掀起了对这部电影的讨论。

其实,毛主席之所以提出重视对《武训传》的讨论,武训个人形象是否被电影美化还是次要原因,主要原因则是那些曾经的革命同路人,在无产阶级已经夺取政权、人民群众已经当家做主,并利用政权力量完全可以建立全新的生产关系、彻底改善自身经济地位和处境的情况下,仍然鼓吹用“剥削阶级行善”的手段救济穷人,让穷人有机会上学;其背后更深层次的动机则是这些曾经的同路人不愿跟着毛主席继续“往前走”,将新民主主义革命向社会主义革命推进,彻底打破封建社会的经济基础和上层建筑,而是希图倒退回去、用所谓的慈善维系原来的旧秩序,通过旧秩序维护自己的特权地位。

1950年,中国面临着从小农经济的中国,向社会主义现代中国的过渡的“前所未有的道路”,而对劳动力进行合理配置、组织起来,以提高农村劳动生产率,则成为打破小农经济、建立集体经济、向社会主义公有制过渡的重要步骤。1951年,高层围绕着过渡时期的农村政策发生第一次重要争论,“山西争论”由长治地区,波及山西省、华北局,最终表现为毛主席和某些人在建国后路线及政策上的第一次公开分歧。

而关于电影《武训传》的争论,正是产生于这样的历史背景之下。《武训传》所提出的问题带有根本的性质,涉及中国历史和中国革命道路等问题。

对于这群经历了新民主主义革命、站在了社会主义大门前的同路人而言,重要的不是武训这个人本身,而是他们如何认识武训以及他们要围绕武训打造什么样的舆论;对武训认识的分歧,其实已经成了路线斗争的投射。

后来的事实证明,通过农业集体化道路和社会主义公有制的建立,中国人民彻底解决了吃饱饭的问题。中国的农业生产水平大幅提高,人均粮食产量从1949年的208公斤经历了短短30年迅速提高到340公斤,人均寿命和人口数量均翻了一番;而维持旧的农业生产关系的印度,到了2014年人均粮食产量也增长到192.7公斤。更重要的是,通过农业积累的支持,新中国快速实现了工业化和现代化,建立起了完整的现代工业体系,到毛泽东时代结束已经跻身世界六大工业强国。

依靠社会主义制度,毛泽东时代的新中国在80%的人口中扫除文盲。小学入学率到1976年提升到96%;普通初中招生数从1963年263.5万大升至1976年2344.3万;普通高中招生数从1963年43.3万大升至1976年861.1万。这样的成就比起“行乞”慈善办学大了岂止万倍?

“慈善”能够改变贫富差距惊人的现状吗?旧中国已经给出了答案;毛泽东时代的新中国已经提供了一条完全可行的“新路”。

对于这样的“新路”视而不见,热衷于所谓的“一日捐”,这绝不是进步。民间搞搞慈善也就算了,“肉食者”不应该将此当作一个方向甚至“成绩”弘扬——这不是群众希望看到的答卷。