名家记忆中的延安文艺座谈会:毛主席一细节让人铭记终生

1942年5月,在延安整风期间,毛泽东亲自主持召开了延安文艺座谈会并发表了重要讲话。毛泽东指出文艺要为最广大的人民大众服务,文艺工作者不能脱离群众,不能关门提高,这对后来党的文艺政策的制定和文艺工作的健康发展产生了深远的影响。著名作家丁玲在回忆延安文艺座谈会时说,《讲话》的“影响及其作用是无可估量的”,它所展示的文艺运动“是我国文艺史上的‘奇观’、‘壮举’和‘伟业’,它的成就是突出的,经验是丰富的,影响是深远的”。“毛泽东文艺思想培养了一代人,今后还将继续教育培养下一代的文艺工作者”。

毛泽东握手时的细节

1942年5月2日下午,中共中央政治局成员及延安文艺界各单位被邀请的代表均于文艺座谈会规定的1点半之前赶到了中央办公厅楼下的会议室。

对于一次大型会议,主要领导人的入场只是会议程序的一个细节,但在这次会议上由于毛泽东入场给每一位与会文艺家都留下了难忘的印象,所以这一细节竟成了许多人言说延安文艺座谈会实况的经典细节。

著名电影剧作家于敏回忆说:“座谈会的第一天,毛主席出来以后就与每个人一一握手、问候、致意。他握手是真诚的,并不是一种单纯的礼节。他握手时握得很紧,而且用眼睛真诚地看着你。”

◆1940年,于敏(左)与好友在延安留影。

于敏实际上并没有在被邀请之列,他是一个偶然的机缘参加的。2012年他在接受记者专访时说:“延安文艺座谈会召开的时候,我在鲁艺戏剧系工作。1942年5月2日那天是个星期六,我和于学伟在鲁艺驻地的东山下散步,碰到我们的院长周扬同志从山上下来。他招呼我们跟他一起去杨家岭中央大礼堂开座谈会。这样,我们两个‘小沙弥’,跟着我们的院长就去了。这个会,就是意义深远的延安文艺座谈会。”于敏在那次采访中说:“毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中提到的‘为群众’,如何‘为群众’,这是主旨,条分缕析的所有论点都是围绕和阐明这一主旨的。”于敏说,在《讲话》精神指引下,他积极地投入到群众中去,到沸腾的生活海洋中去。1949年,于敏编剧的电影《桥》问世,一举拿下新中国电影史上4个第一:第一部故事片;第一部“写工农兵,给工农兵看”的人民电影;第一部以工人阶级为主人公的电影;第一部体现党的知识分子政策的电影。

当时担任陕甘宁边区政府教育厅中等教育科科长的吴伯箫回忆说:毛泽东和同志们挨个握手时,“都有所询问或作简短的谈话。针对一个同志的特点说了什么有趣的话时,便引起邻座欢快的笑声。那谦逊和博大的气度,令人感到温暖而亲切。”

5月16日,座谈会第二次会议结束之后,傍晚时分,吴伯箫骑马到杨家岭办事,出来的时候,远远地望见毛泽东从延河岸边散步回来,正慢慢地向他所在的方向走来。这时,吴伯箫心里很矛盾,他想立刻策马跑到毛泽东跟前,把参加座谈会的感想向毛泽东倾诉几句,但又担忧:只和毛泽东握过一次手,还会认识自己吗?他想到不如跳下马来,牵马在路旁等毛泽东过来……正当吴伯箫踌躇不定的时候,毛泽东看到了他,向他挥手喊道:“吴伯箫。”吴伯箫没有想到和毛泽东握了一次手就真记住自己了,立刻跳下马来,跑到毛泽东跟前,紧紧地握住了毛泽东伸过来的手。

◆当代著名散文家和教育家吴伯箫。

吴伯箫后来成为著名的文学家和教育学家。他对毛泽东怀有很深厚的感情,文艺座谈会在他的心里留下了深刻的印象,早在1952年纪念《讲话》发表10周年的时候,吴伯箫就曾在5月23日的《东北日报》上发表了《回忆延安文艺座谈会》的文章,详细真切地回顾了他参加座谈会的情景。此后他发表了《北极星》《天下第一山》《延安》《红太阳升起的地方》等多篇散文,抒发了他对毛泽东的崇敬和思念。

毛泽东很重视前方的文艺工作者及其文艺活动。著名戏剧家欧阳山尊回忆说:当毛主席“走近我的时候,我有一些紧张。他握着我的手,看着我,非常亲切地说:‘欧阳同志,你从前方回来了。’真没有想到,离开延安三四年了,主席的心里还记得我这么一个人,还知道我上了前线又回来了,只觉得心上涌起一股暖流,眼睛被幸福的泪水润湿了”。

◆1942年延安文艺座谈会合影,三排左三为罗工柳。

当时参加文艺座谈会的同志,在延安工作的一般穿的衣服都是灰颜色的,从前线部队回来的大多穿绿军衣。著名油画家罗工柳回忆:“毛主席到我跟前以后,看我穿绿衣服马上跟我握手,问我从哪里回来。我还没来得及说话呢,周围的人就说了,他是木刻工作团的,刚从太行山回来,叫罗工柳。毛主席想了想,把我的手握得很紧,他说知道知道。我想大概是朱总司令回来说我们搞年画搞成功了。我觉得这在我党工作里面是小芝麻,但毛主席还放在心里。我觉得非常感动。那个时候我才26岁,是个小伙子,遇到这种情况我这一辈子都忘不了的,感到毛主席对我们这些小兵很关心。”罗工柳对毛泽东倡导的用“旧瓶装新酒”的形式创作领会尤其深。用木刻宣传抗日的新年画,就是罗工柳和其他几位同志领导的鲁艺木刻工作团在敌后根据地摸索出来的。不但当时在边区群众中影响很大,而且民主人士李公朴把部分作品带到国统区,转送给报道中国抗战的外国记者,成为世界反法西斯阵营具有影响力的美术作品。新中国成立后的创作环境变化很大,木刻版画不适合大规模的展示陈列,而有丰富表现力特点的油画更具号召力。罗工柳放下熟悉的刻刀,开始油画创作。1951年创作的经典名作《毛泽东在延安作整风报告》很快激起了“延安人”的共鸣,邓颖超曾说:“这样画,我们在延安呆过的老同志看了,都感到亲切。”2021年为庆祝中国共产党成立100周年,在系列短视频节目《光辉历程时代画卷——美术作品中的党史》中,专门介绍了这幅作品。有关专家介绍说:“作者罗工柳从那个时代走过来,既是参与者,又是记录者,为我们留下来这样一幅生动的历史画面,让我们在画面中感觉到一种历史的真实。”

当时担任延安文艺界抗敌协会党组书记的郑星燕回忆说:“会议开始前,毛泽东同志站在大礼堂前头,和到会的同志一一握手,他握手那么有力,眼睛总是注视着你的面孔,并且亲自询问或由陪同人员介绍姓名,令人感到温暖,感到平易近人。当我报出自己的名字时,他便知道我是在文抗专职做党的工作的。在其他一些作家通报姓名时,毛泽东同志有时很幽默地开点玩笑。”郑星燕喜欢作诗词,后来他赋诗写道:“文艺座谈会上逢,杨家岭下百花红。迎门握手春风暖,一席鸿词岱岳崇。”

座谈会上的几个经典场面

著名作家欧阳山在1979年5月撰文纪念延安文艺座谈会时写道:“虽然时间相隔这么久,但是毛泽东同志对我们的亲切关怀和热情的帮助,以及开会时候的种种情境,至今还是历历在目,记忆犹新。按照我个人的理解,我认为这个会是真正贯彻毛泽东的‘百花齐放,百家争鸣’思想的会。虽然他当时还没有明显地提出这个方针,但是实际上他是按照这种思想召集的。因此在会上大家都各抒己见,畅所欲言,不管对的错的都可以无拘无束地讲出来,讲完之后,也没有向任何人追究责任,真正做到文艺方面的事情由文艺界来讨论解决,不带任何一点强迫的性质,发扬了艺术民主,使大家心情非常舒畅。”曾任中国新闻教育学会会长的新闻学家温济泽回忆道:“当时会场上的民主空气是后来很难想象的,有几个人提了不同的意见,萧军是最激烈的一个,很‘蛮横’。”

◆萧军

在召开座谈会之前,毛泽东先后和二十多位文艺界人士进行了接触,并请他们帮助收集文艺界提出的各种意见。东北籍优秀作家萧军在那段时间与毛泽东有过多次书面的和当面的思想交流。毛泽东在5月2日的座谈会上首先发表讲话。接着与会者进行座谈、讨论。萧军第一个发言,意思说作家要有“自由”,作家是“独立”的。萧军刚讲完,坐在萧军旁边的胡乔木就站起来大声要求发言。他说:“文艺界需要有组织。归根到底是党要不要领导文艺,能不能领导文艺的问题。”两人争论得很激烈。在5月16日的第二次会议上,萧军不但继续坚持自己的观点,而且说了更难听的话,这或许就是他的“蛮横”之处。

在这次座谈会上,参加座谈的朱德、贺龙等也积极参与讨论。著名诗人艾青发完言后,朱德说:“艾青同志说‘生不用封万户侯,但愿一识韩荆州’,我们的韩荆州是工农兵。”艾青后来回忆:“我第一次听到了为工农兵的论点。总司令的话,我一直都记在心里。”座谈会后,艾青写了一封信给毛泽东,要求到前方去。后来如愿以偿地去了前方。贺龙是第五个发言者。贺龙和王震是最早察觉到延安文艺界出现了政治偏向问题的。贺龙的发言主要是谈他对文艺作品“暴露黑暗”的看法。

在5月16日的第二次大会上,时任陕甘宁边区文协副主席的著名女作家丁玲第一个发言,主要就她的《三八节有感》作自我批评。这篇文章的错误倾向最早就是贺龙和王震察觉到的。在这次会上最令人难忘的还是诗人柯仲平的发言和剧作家欧阳山尊的发言。

◆柯仲平

柯仲平是边区民众剧团负责人,他讲了他们的剧团经常到边区各个分区去演出,受到群众热情的欢迎和接待。离开的时候,群众远远地把他们送到村子外面,并且给他们送了许多慰劳品。他说:“我们就是演《小放牛》。你们瞧不起《小放牛》吗?老百姓却很欢迎。你们要在那些地区找我们剧团,怎么找呢?你们只要顺着鸡蛋壳、花生壳、水果皮、红枣核多的道路走,就可以找到。老百姓慰劳我们的鸡蛋、花生、水果、红枣,我们吃不完,装满了我们的衣袋、行囊和马褡。”他这样大声说的时候,许多到会的人都笑了,毛泽东也笑了。柯仲平的发言涉及到的普及和提高的关系问题,符合毛泽东倡导的“我们的提高,是在普及基础上的提高;我们的普及,是在提高指导下的普及”的观点。而就在这次会上,有些同志在发言中并不认同。比较有影响的是后来担任民族歌剧《白毛女》创作总负责的戏剧教育家张庚,他在发言时说他不同意毛泽东的观点,他认为普及和提高不可兼顾。但后来在实践中张庚还是接受了毛泽东的观点。张庚是鲁艺戏剧系主任,原先演的洋气和城市气浓厚的戏剧,延安的老百姓没兴趣。座谈会后鲁艺从民众喜爱的秧歌舞入手,起到了立竿见影的效果。在秧歌舞基础上创作民族歌剧《白毛女》的时候,张庚告诉创作人员:“别的你们啥也不用想,你们就想着要中国老百姓爱听爱唱爱看就行了。”

欧阳山尊的发言与柯仲平的发言情形一样,也因其内容和形式的特别,而成为座谈会上的一道独特风景。欧阳山尊在座谈会第一次会议时没有发言。他开完会回到住的窑洞,思潮汹涌,心里久久不能平静。他把毛泽东的讲话记录读了一遍又一遍,一直到深夜。经过几天的思考,他终于鼓起勇气给毛泽东写了一封信,建议加强党对文艺工作的领导和动员作家、艺术家们到实际斗争中去,到抗日的前线上去。信发出去几天后接到了回信,回信是毛泽东亲笔写的,内容简明扼要,总共一句话七个字:“你的意见是对的。”欧阳山尊后来回忆:“由于主席的回信所给的鼓励,我大着胆子报名发了言。”

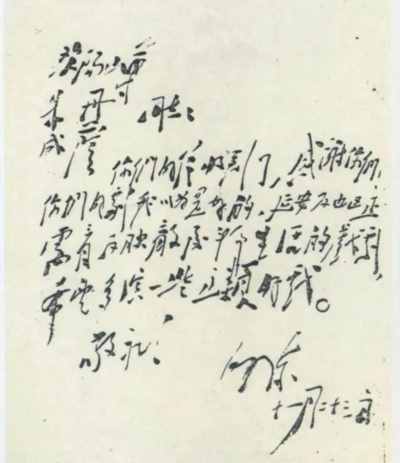

◆毛泽东于延安文艺座谈会后写给战斗剧社欧阳山尊等人的亲笔回信。

欧阳山尊的发言明确地表达了他对延安文艺界的不满。他说:开会的时候,有的专家说得很长,很有理论性。我也没有那么高的理论,我就汇报前方的情况。我说,第一点,前方军民,他们需要文艺,但是文艺工作者去了应该有一个正确的态度。前方部队老百姓要什么你得给什么,前方的群众要你唱歌,你说我是搞电影的,不会唱歌。这在前方是根本讲不下去的,是对前方老百姓的不尊重,实际上也就是你不胜任,是不能完成文艺工作任务的表现。我所说的这个现象在参加文艺座谈会的文艺家中就有,如陈波儿就曾在前方这样说过。其实陈波儿这样说是实事求是的,但是群众的要求也是正当的。再比如部队布置救亡展览时,要你写几个美术字。你说我不会,我是诗人。那不行,你会写字就写几笔,你会画画你就画几幅。画得好不好没关系。你真心诚意地为老百姓服务就行。这样多的文艺干部,留在后方干什么?大家都上前方去吧,我举双手欢迎!

欧阳山尊的直言不讳在全场引发了一阵波澜。著名诗人何其芳、著名音乐编辑出版家潘奇和著名美术家华君武在他们回忆录中都描述了当时的场景并赞扬了欧阳山尊的发言。他们自己后来都成为了新中国文艺界的扛鼎人物。

这年11月,欧阳山尊率战斗剧社从前方回来,住在鲁艺总结工作,演出了他们在前方演的戏。欧阳山尊和几位同事一道给毛泽东写了一封信,谈了促进革命文艺事业发展的想法。不久,毛泽东就给他们回了信。直到晚年,欧阳山尊依然清楚地记得这封信的内容,他回忆说:“毛主席在信中说,你们的信收到了,感谢你们!你们的剧我以为是好的,延安及边区正需看反映敌后斗争生活的戏剧。”欧阳山尊于2009年去世。他在去世前曾特地向中国艺术研究院的研究人员强调说:“我觉得延安文艺座谈会讲话精神,今天还是正确的。”

延安文艺座谈会影响了他们的一生

1942年5月23日晚,毛泽东作了总结讲话,延安文艺座谈会结束。

在《讲话》精神的指导下,边区的文艺工作者纷纷深入生活第一线,使延安文艺出现空前的繁荣局面。1943年春节兴起的大秧歌运动,为延安文艺运动敲响第一声锣鼓。春节那几天,延安城里热闹非凡,鲁艺秧歌队表演的歌舞声和当地乡亲们的喝彩声,汇成了欢乐的海洋。

毛泽东、周恩来、朱德等中央领导人和群众一起观看演出,感到耳目一新。毛泽东说:“像个为工农兵服务的样子。”朱德说:“不错,今年的节目和往年大不同了。革命的文艺创作就是要密切结合政治运动和生产斗争啊!”

1944年6月30日,延安《解放日报》刊登了丁玲的新作《田保霖》和欧阳山的新作《活在新社会里》。毛泽东读了这两篇作品后,心里特别满意,感觉到了某种别开生面的变化,于7月1日凌晨热情洋溢地给他们二人写了一封信以鼓励。丁玲和欧阳山后来又分别写出了影响很大的《太阳照在桑干河上》和《高干大》。

新中国成立后,当年参加过延安座谈会的文艺工作者,坚持不懈地践行《讲话》精神。

◆何其芳

何其芳从1938年作为诗人投奔延安,到1953年听从党的指示创建文学研究所,1959年根据毛泽东的指示完成选编《不怕鬼的故事》,直到1977年逝世,他的一生对毛泽东满怀崇敬之情。临终前他完成了一直想写的《毛泽东之歌》。他写道:“我很惭愧,参加过这样一生难逢的极其重要的会议,听了伟大领袖毛主席的讲话,会前会后又受过他几次的亲自教育,却学习很差,理解很差,实践更差。”他深情地说,《讲话》“是使我们免于迷途的指南,是永远应该感谢的照亮我们一生的金色的阳光”。

在文艺座谈会前后,刘白羽担负了联络广大文艺工作者的工作,多次向毛泽东汇报文艺界的情况。他后来回忆道,“那段时间是我的人生、我的文学生涯的转折点,我和许多同代人一样,在《讲话》的指引下成为自觉的革命者,成为战士”。解放后,他的散文名篇《长江三日》《日出》被编入中学语文教科书,他的长篇小说《第二个太阳》获得“第三届茅盾文学奖”。作为军旅作家,他的作品开拓造就了军事文学的高峰。中国作协主席铁凝称赞他:“‘不忘初心’,这也是刘白羽一生创作道路的写照。”

◆丁玲

被中国文学界称为“大师”的严文井,在文艺座谈会前毛泽东找他谈过话后,他就坚定了一生跟毛泽东干革命的信念。铁凝在纪念严文井百年诞辰时说:参加文艺座谈会后,严文井“自觉以《讲话》精神指导他的工作与创作”。“他的童话、寓言,多次获得全国大奖,被改编成电影、电视剧、连环画,成为儿童文学的经典读本,并译为英、德、俄、印度等多种文字出版,丰富了世界儿童文学的成就,他的童话和对童话的理论探索,为中国的儿童文学创作与理论的发展提供了宝贵的经验,并影响着新中国一代代读者的人格成长,严文井虽然已经离开了我们,但他的作品在今天仍然发挥着培养‘未来的共产主义接班人’的巨大作用。”

值得一提的是,丁玲、艾青、萧军等一些在解放后有过曲折经历的文艺家,在困难的处境中仍然坚持《讲话》精神,坚持创作。丁玲和艾青在1957年错划右派后,王震亲自安排他们到北大荒(后王震又将艾青调到新疆生产建设兵团),并向在当地垦荒的转业官兵介绍他们是老革命,大诗人,要尊重他们。艾青担任了一家林场的副场长,丁玲则担任了畜牧队的专职文化教员。在王震的鼓励下,丁玲和艾青都创作出了一些颇有影响的作品。萧军在1948年受到错误处理后,出版新作《五月的矿山》遇到困难,后来在毛泽东的帮助下得以顺利出版。

◆《在延安文艺座谈会上的讲话》 的多个版本。

上世纪八十年代后,当年的延安文艺工作者纷纷撰文纪念延安文艺座谈会。丁玲、艾青、萧军也不例外。丁玲回顾了她参加文艺座谈会后的感受:“我是非常愉快地、诚恳地用《讲话》为武器,挖掘自己,以能洗去自己思想上从旧社会沾染的污垢为愉快,我很情愿在整风运动中痛痛快快洗一个澡,然后轻装上阵,以利再战。当时在整个机关,每个人都打起精神,鼓足勇气,每天开会,互相启发,交换批评,和风细雨,实事求是地检查自己,这一段严肃、紧张、痛苦、愉快的学习经历,将永远留在人们记忆中,成为一生中幸福的一页。”艾青的文章写道:“现在,事隔几十年,国家和个人都历尽沧桑,变动太大了,许多事情都显得淡漠了。但《讲话》的一些基本原则却烙印在我的脑子里,不易消失。例如‘面向工农兵’”。萧军在1987年5月11日《人民日报》上发表的《难忘的延安岁月》说:“《讲话》制定了抗日战争时期党的各项文艺方针政策,解决了文艺界存在的各种矛盾,理顺了各种关系,如文艺和政治的关系,文艺和群众的关系,源和流的关系,普及和提高的关系,以及歌颂光明与暴露黑暗、政治标准与艺术标准、爱与恨等等的关系问题,基本取得了一致看法。”“事实证明,从那以后,大家都照着《讲话》的方向、道路和目标去做,果然收到了很好的效果,取得了很大的成就。”萧军见到第一部反映当年延安文坛生活的《延安文艺运动纪盛》一书时,热情地写文章推荐,并且自己率先买了五本,说:“我要给我的孩子每人发一本,让他们看看我们当年在延安是怎样生活、怎样学习、怎样工作的,让他们受受教育。”