毛泽东“古为今用,洋为中用”批示的来龙去脉

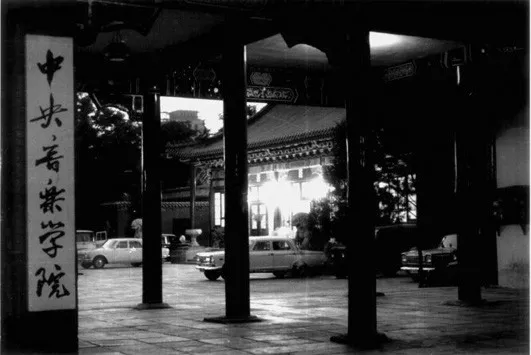

1964年9月1日,中央音乐学院音乐学系学生陈莲给毛泽东写了一封信,反映该院教学和演出中存在的一些问题。毛泽东作了批示,肯定此信,指示解决她所提出的问题。就是在这个批示中,毛泽东提出“古为今用,洋为中用”的文艺方针。

写信的背景

陈莲是在什么背景下给毛泽东写信的呢?

1964年,陈莲正就读于中央音乐学院,是音乐学系二年级的学生。她平时关心国家大事,爱动脑筋思考问题,并乐与老师和同学们讨论。她对当时正在兴起的革命现代戏怀有极大的兴趣,常就一些文艺问题与同学们热烈交谈,极为兴奋。她在想:京剧界出现了前所未有的新气象,走在了文艺革命的前列,音乐界怎么办呢?

恰在此时,1964年6月5日至7月31日,全国京剧现代戏观摩演出大会在北京举行。19个省、市、自治区的28个剧团陆续来京,演出了《芦荡火种》《红灯记》《奇袭白虎团》《智取威虎山》《红嫂》《黛诺》《红色娘子军》等37个内容全新的剧目。周恩来总理亲自指导这次观摩大会,并发表了重要讲话,高度评价京剧革命的伟大成果。毛泽东7月17日观看了《智取威虎山》,7月23日看了《芦荡火种》,8月10日看了《奇袭白虎团》,8月12日看了《红嫂》。每次看完演出,他都高兴地登台接见演员,合影留念。这些情况,都在第二天作为重要新闻广播、登报。与此同时,《红旗》《人民日报》都发了社论,热烈欢呼以京剧革命为标志的文艺革命的辉煌成就。

◆1964年7月23日,毛泽东在人民大会堂观看北京京剧团演出的京剧现代戏《芦荡火种》后,接见演员赵燕侠、谭元寿等。

陈莲有幸观看了一些演出,听了广播,读了社论,兴奋得几乎难以成眠。同时,也促使她反复思考音乐的出路和学院的现状。她头脑中出现许多问题,令她困惑不解:为什么戏剧革命轰轰烈烈,音乐界却冷冷清清?为什么戏剧反映现实取得那么大的成果,而学院的教材、课堂却充斥着大量外国的、古代的曲目而缺乏时代气息?这种情况,符合周总理提出的文艺“三化”(革命化、群众化、民族化)要求吗?

经过一段时间的思考,她的思路清楚了,办法找到了,她要给毛泽东写封信,反映学院存在的问题和自己的看法。希望音乐教育也要革命化,跟上这热气腾腾的新形势。

起初,陈莲打算联合几个观点相同的同学,联名上书毛泽东。后来,她将此事向母亲孟启予谈了。其母是延安时期新闻战线的老同志,1938年入党,为新华广播电台的第一批播音员。建国后,担任中央广播事业局编委、少儿部主任。1957年,她参加筹建我国第一座电视台——北京电视台(中央电视台的前身),后任副台长。孟启予凭她多年的政治经验,向女儿陈莲谈了两点意见:一是可以向毛泽东写信,但内容要实事求是,看法不能偏激;二是别搞“联名上书”,以个人名义写,文责自负。陈莲接受了妈妈的意见。经反复构思、修改,又征求了几个可以信赖的老师和同学的意见,终于在1964年9月1日写成了致毛泽东的信。

陈莲在信中说,由于长期地、大量地、无批判地学习西方资产阶级的音乐文化,资产阶级思想给了我院师生以极深的影响。陈莲具体讲了4点情况:有些学生政治观点模糊,不热爱工农兵,不愿为他们演出,说他们听不懂;形形色色的个人主义学习目的,有的学生说:“音乐的职业是最神圣的”,“钢琴是音乐之皇”,有些学生梦寐以求的是参加国际比赛、得奖;有些人迷恋西洋音乐,轻视民族音乐,对音乐革命化、民族化、群众化有抵制情绪;西欧的音乐和小说对学生的思想感情、生活作风有极严重的影响。信中举了一个例子:音乐学院附中一个农民家庭出身的同学,听柴可夫斯基的《悲怆交响乐》,开始不懂,后来读了有关的书和传记,然后再听,就“懂了”。还联系到自己,说特别是碰到困难、生活不如意的时候听,就边听《悲怆》边掉泪,以求解脱了。来信认为,产生上述问题的原因,一是学校的教学只教继承,不教批判;或者说“抽象地批判,具体地继承”。她强烈要求解决这些问题,以求音乐的新生。

毛泽东的批示

陈莲这封信,开始并未送到毛泽东手上,而是由中共中央办公厅秘书室将信的内容摘要,刊登在1964年9月16日编印的《群众反映》第79期上,题目是《对中央音乐学院的意见》。毛泽东从这期刊物上看到陈莲信的摘要,认为信是写得好的,正符合他当时领导的社会主义教育运动的大方向。9月27日,毛泽东决定将这封信反映的问题,批给主管意识形态的陆定一去办理。于是,他欣然命笔,在这个刊物的空白处(而不是在信纸上)给中央书记处书记、中宣部部长陆定一写了下面这段批示文字:

定一同志:

此件请一阅。信是写得好的,问题是应该解决的。但应采取征求群众意见的方法,在教师、学生中先行讨论,收集意见。

毛泽东

九月二十七日

古为今用,洋为中用。

此信表示一派人的意见,可能有许多人不赞成。

很显然,毛泽东在感情上十分赞同此信的基本观点。所以,认为此信是“写得好的”,“问题是应该解决的”,并指出解决的方法:要走群众路线。但是,另一方面他历来主张对中外文艺遗产,要加以批判地继承和借鉴。既反对全盘西化、盲目崇洋,也反对对外国文化全盘否定,搞排外主义;要求区别对待,把批判与继承辩证地统一起来。毛泽东从《新民主主义论》《在延安文艺座谈会上的讲话》,到1956年的《同音乐工作者的谈话》,都谈到如何正确对待中外文化遗产问题,十分精辟,十分系统。所以,他在肯定此信反对崇洋、崇古的同时,又想到正确对待中外古代文艺遗产问题,便特意又加写了“古为今用,洋为中用”这个言简意赅的原则,主张对古的、洋的文化还是要加以利用,作为创造新文艺的借鉴;而不能全盘否定,拒绝借鉴和利用。同时,毛泽东也十分清楚这个问题是复杂的,人们的看法并不一致,“可能有许多人不赞成”。

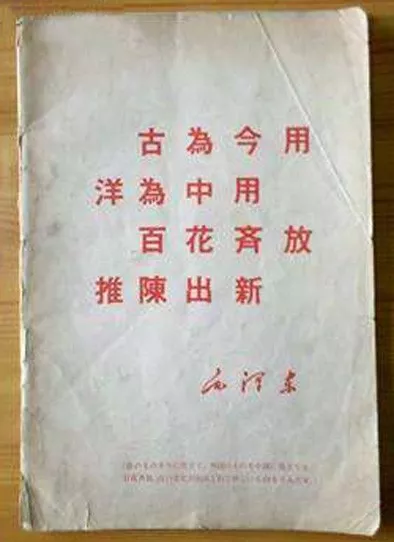

毛泽东写给陆定一的这个批示,早已收入《毛泽东书信选集》《建国后毛泽东文稿》和《毛泽东文艺论集》等著作中。现在,人们把毛泽东1951年4月为中国戏曲研究院成立的题词“百花齐放,推陈出新”(1952年9月28日在《天津日报》首次刊出),和这次批示的“古为今用、洋为中用”(1967年6月17日《人民日报》转载的《红旗》第6期社论《欢呼京剧革命的伟大胜利》一文,首次用黑体字标出公布)合起来,作为毛泽东对待中外古代文化遗产和发展新文艺的完整的文艺思想(亦称“十六字方针”),运用于文艺工作、文艺研究和艺术教学中。

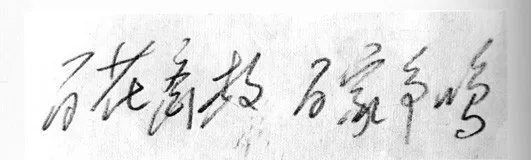

◆毛泽东关于双百方针的手迹。

毛泽东之所以对音乐学院一个学生的信作出批示,从根本上说,是这位学生提出的问题和观点,符合毛泽东当时国内国际政治斗争的战略思想,以及他历来关于如何继承中外文艺遗产的观点。此外,还有一个不为社会广知的原因:1963年12月31日晚,中央音乐学院应召,由赵沨带领几十位优秀的演唱、演奏师生,到中南海为中央首长演出。毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来等国家领导人听了演奏、演唱,多有赞美。毛泽东与师生亲切交谈时说,有人说外国曲子不好听,我听了刘诗昆弹的李斯特《匈牙利狂想曲》,觉得很好听。还问刘能不能表现“金门打炮”?能不能用钢琴弹奏戏剧曲调?听了刘德海弹奏的琵琶曲《十面埋伏》《送我一支玫瑰花》,毛泽东十分高兴。他问刘德海,“玫瑰花”这支曲子是不是民间老百姓的调子?表现出对民间艺术的关心和浓厚兴趣。当他听说音乐学院不仅学音乐,也学戏曲,连声说好。毛泽东希望学生们重视民族的,不弃外国的,只要是好的,都要学习;对于中外古代的艺术,学习时要加以选择。

◆1964年10月13日,毛泽东主席在人民大会堂小礼堂观看《江姐》后,亲切接见空政文工团剧组演员。

这场除夕音乐晚会以及与师生们的交谈,给毛泽东留下美好而难忘的印象。所以,几个月后看到音乐学院学生的信倍感亲切,格外关注。他经过周密思考作出如上批示,包括对这封信的评价、问题的重要性、解决的方法、可能出现的情况、最终达到的目的等,都表达了明确意见。由此可见,毛泽东对艺术教育改革、对中央音乐学院健康发展的极大关心。

音乐学院贯彻批示

陆定一接到毛泽东的批示后,责成中宣部副部长兼文艺处处长林默涵加以落实。林找到中央音乐学院党委书记兼副院长赵沨,让他看了陈莲的信和毛泽东的批示,了解了陈莲的情况,并研究了解决问题的方法步骤。赵表示坚决按毛泽东的批示办,立即行动,着手改革音乐艺术教学。

当时,这封信和毛泽东的批示,只在音乐学院党内一定级别的教职员中做了传达,并未向全院师生详细说明这件事的来龙去脉。赵沨是我国新音乐运动的中坚,著名的音乐理论家、教育家、社会活动家,1941入党的老同志,党性强,有能力。他马上召开院党委会,研究如何贯彻毛泽东的批示并制定出计划。根据党委的意见,赵沨登门向马思聪院长通报了这件事。很快就召开一系列会议,如系主任会、教师代表会、学生代表会、全院大会,进行广泛动员,认真贯彻毛泽东的批示,态度非常明确而积极。一段时间内,各系教师、学生每周开一次座谈会,揭摆教学中不符合“三化”精神的问题,讨论改进方法;大胆敞开思想,相互辩析提高,学术气氛十分浓厚。正像毛泽东预见的那样,开始讨论时,“许多人不赞成”陈莲信的观点。学院对于各种座谈会提出的问题和意见,都详加记录汇总,分别整理成不同专题,责成一些同志准备作专题发言,以资切磋交流。笔者当时是学院的文艺理论教师,“文艺遗产的继承与批判”问题,是所讲《艺术概论》课的重要内容之一。因此,除受命整理师生提出的问题外,还负责摘编了马、恩、列、毛的相关的论述,供师生们讨论时参考。同时,还分工准备作“文艺遗产的批判与继承问题”专题发言。此时,“三化”和教改成了师生们思考和议论的中心,思想空前活跃,争论随处可见。学院出现生机勃勃的新气象,产生了良好的效果。

但是,从这年的10月16日起,全院大部师生按照中共北京市委的统一部署,赴京郊的通县农村参加“四清”(即“社教运动”),只有部分师生留校坚持教学和改革。

陈莲的信和毛泽东批示的重大意义,是不言而喻的。它给了陈旧、保守的音乐教育乃至整个艺术教育以震动,引起人们的许多反思,头脑开始清醒起来。认识到过去“代代相传”的那一套教学内容和方法不行了,必须与时俱进,从人民群众对文艺的需要出发,去寻找艺术教学改革的新出路。

在毛泽东批示精神的鼓舞下,中央音乐学院师生走出校门,下农村,进工厂,到部队,演出和访问,倾听群众对音乐的要求,体验生活,锻炼思想,同时搜集创作素材。音乐学系则利用星期日,到北海公园教唱歌曲,讲解音乐知识。各系制定了新的教学计划,增加民族民间音乐的教学比重。对于外国音乐曲目,认真做了遴选。新鲜空气满校园,中央音乐学院沿着一条新的道路前进!