蒋建农:毛泽东的“知行观”

提要:认识论是毛泽东哲学思想的重要组成部分,“认识”与“实践”的关系又是其认识论的核心内容,毛泽东将其等同于中国古代哲学的“知”与“行”。在运用马克思主义指导中国革命和建设的长期实践中,毛泽东总结和提炼中国革命经验,批判继承中国传统的“知行观”,全面阐述了他的“知行统一观”,从三个方面,即认识论涉及的基本问题、认识论与中国共产党群众路线,促进认识论理论与实践结合的唯一正确方法——调查研究,系统地丰富和发展了马克思主义认识论,极大地推动了马克思主义中国化的历史进程。

“知行观”是任何一个哲学家都不能回避的基本命题,也是中国古代朴素唯物论和唯心论的思想家,自春秋战国时期以来,就争论不已的重要论题。在中国传统的知行观中,“知”主要指道德领域的良知,“行”则是指其践履。在马克思主义传播到中国之前的哲学家,主要是围绕知行先后、知行分合、知行难易、知行轻重四个方面的问题进行讨论。其主要对立观点有:“知先行后”“行先知后”;“知行分离”“知行合一”;“知易行难”“知难行易”,等等。毛泽东则与他们有根本的区别,他的认识论(知行观),是以实践为基础的能动的革命反映论。

一、行与知的统一

早在湖南第一师范学校学习期间,毛泽东受其老师杨昌济的影响,研读哲学就成为他的酷爱。虽然那时他还没有接触到马克思主义的辩证唯物论,但他在步入学界之初就已经显露出和同时代多数学者的不同,表现有务实求真的倾向。他最早的读书笔记《〈伦理学原理〉批注》中写到:“伦理学之正鹄在实践,非在讲求”,“伦理学示人生正鹄之所在,有裨于躬行”。[《〈伦理学原理〉批注》(1917至1918年),中共中央文献研究室、中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组编:《毛泽东早期文稿(1912年6月—1920年11月)》,湖南人民出版社2008年版,第114-115页。]他那时“读有字之书,又读无字之书”的学习态度,深刻影响了毛泽东的人生。

接受马克思主义后,毛泽东逐渐成为中国现当代最杰出的马克思主义哲学家,他批判地继承中国传统“知行观”中某些合理的见解,如重视“习行”,强调“亲知”和“效验”,以及“知行相资以为用”的主张等,并对之进行有了全新的改造和深刻的解读。毛泽东关于“知行观”的代表作是1937年7月成稿的《实践论》[以下未注明出处的引文均出自《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第282-298页刊载的《实践论》。]。他在《实践论》中将传统的“知”和“行”转化为马克思主义的“认识”和“实践”;将“认识”划分为“感性认识”和“理性认识”,将“实践”拓展成以无产阶级和人民大众为实践主体的广义实践,实现了对传统“知”与“行”的超越,为马克思主义中国化奠定了重要的哲学基础。

和一般的哲学家不同,毛泽东撰写《实践论》不是为了参加泛泛的哲学争辩,而是具有鲜明的针对性和斗争性。他在为《毛泽东选集》发表此文时所做的题解中明确写道:“是为着用马克思主义的认识论观点去揭露党内的教条主义和经验主义——特别是教条主义这些主观主义的错误而写的。因为重点是揭露看轻实践的教条主义这种主观主义,故题为《实践论》。”

《实践论》原是毛泽东当年为抗日军政大学学员讲授辩证唯物主义讲稿的一部分。1950年12月29日第一次以《实践论》为题在《人民日报》正式发表时,加上了一个副标题“论认识和实践——知和行的关系”,《实践论》集中阐释了毛泽东关于马克思主义认识论的观点。

第一,在知与行孰先孰后的问题上,毛泽东强调“辩证唯物论的认识论把实践提到第一的地位,认为人的认识一点也不能离开实践,排斥一切否认实践重要性、使认识离开实践的错误理论。”他认为“只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。”毛泽东深刻地阐明马克思主义科学的认识路线,即“通过实践而发现真理,又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发展到理性认识,又从理性认识而能动地指导革命实践,改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每一循环的内容,都比较地进到了高一级的程度。这就是辩证唯物论的全部认识论,这就是辩证唯物论的知行统一观。”

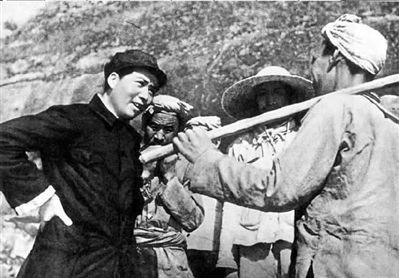

毛泽东不仅在理论上,更是在实践中践行他的知行统一观。他在《中国革命战争的战略问题》中指出:“读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。从战争学习战争——这是我们的主要方法。没有进学校机会的人,仍然可以学习战争,就是从战争中学习。革命战争是民众的事,常常不是先学好了再干,而是干起来再学习,干就是学习。”[《中国革命战争的战略问题》(1936年12月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第181页。]

第二,在知行分合问题上,毛泽东认为,“思维是一种特殊物质的运动形态,它能够反映客观的性质,能够反映客观的运动,并由此产生科学的预见,而这种预见经过实践又能够转化成为事物。”[《读苏联<政治经济学教科书>的谈话》(节选)(1959年12月——1960年2月)《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第103页。]他指出:“只有辩证唯物论,正确地指出思维的能动性,同时又指出思维受物质的限制。指出思维从社会实践中发生,同时又能动地指导实践,只有这种辩证法的‘知行合一’论,才能彻底地克服唯心论。”[《辩证法唯物论(讲授提纲)》(1937年),《抗战大学》1938年第1卷第6期,第125页。]他在《实践论》中提出:“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一,反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想。”

第三,在知行难易问题上,毛泽东指出“唯心论和机械唯物论,机会主义和冒险主义,都是以主观和客观相分裂,以认识和实践相脱离为特征的。”他认为离开实践的认识是不可能的,然而思想落后于实际的事是常有的,这是因为人的认识受了许多社会条件的限制的缘故。毛泽东在和张闻天讨论孔子“过犹不及”观点的信中指出:“依照现在我们的观点说来,过与不及乃指一定事物在实践与空间中运动,当其发展到一定状态时,应从量的关系上找出与确定其一定的质,这就是‘中’或‘中庸’,或‘时中’。”[《致张闻天》(1939年3月20日),《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版,第146页。]他既批评党内的右倾机会主义,他们过高估计“行”的困难,其思想不能随变化了的客观情况而前进,不能站在社会车轮的前头充任向导的工作,他们只知跟在车子后面怨恨车子走得太快了,企图把它向后拉,开倒车;又批评“左”倾教条主义,他们没有充分估计“行”的困难,思想超过客观过程的一定发展阶段,有些把幻想看作真理,有些则把仅在将来有现实可能性的理想,勉强地放在现时来做,离开了当前大多数人的实践,离开了当前的现实性。

第四,在知行轻重问题上,毛泽东特别强调“理论对于实践的依赖关系,理论的基础是实践,又转过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理,不是依主观上觉得如何而定,而是依客观上社会实践的结果如何而定。真理的标准只能是社会的实践。实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。”毛泽东认为“人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其他一切活动的东西。人的认识,主要地依赖于物质的生产活动,逐渐地了解自然的现象、自然的性质、自然的规律性、人和自然的关系;而且经过生产活动,也在各种不同程度上逐渐地认识了人和人的一定的相互关系。一切这些知识,离开生产活动是不能得到的。”与此同时,毛泽东也充分肯定经过实践检验的理论所具有的反作用,主张充分发挥人的主观能动性,他引用列宁的观点,“没有革命的理论,就不会有革命的运动”[《怎么办?我们运动中的迫切问题》,《列宁选集》第1卷,人民出版社2012年版,第311页。],表达他对经过实践检验的规律性认识,对于指导和推动社会实践中的重要作用。

毛泽东不仅运用马克思主义的唯物辩证法,科学概括和总结中国革命的实践经验,批判继承了中国古代哲学中的知行观,对传统哲学家关于“知行先后、知行分合、知行难易、知行轻重”四个命题,进行了全新的科学阐释,首次科学阐明了长期争论不休的知行关系问题,从而创立了辩证唯物主义的知行统一观。而且,毛泽东还创造了马克思主义认识论的新境界。

毛泽东曾经说过:“关于实践到感性认识,再从感性认识到理性认识的飞跃的道理,马克思和恩格斯都没有讲清楚,列宁也没有讲清楚。”[《关于人的认识问题》(1964年8月24日),《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第389页。]他认为“十分重要的问题,不在于懂得了客观世界的规律性,因而能够解释世界,而在于拿了这种对于客观规律性的认识去能动地改造世界。”对此,毛泽东指出:“认识从实践始,经过实践得到了理论的认识,还须再回到实践去。认识的能动作用,不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃,更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。抓着了世界的规律性的认识,必须把它再回到改造世界的实践中去,再用到生产的实践、革命的阶级斗争和民族斗争的实践以及科学实验的实践中去。这就是检验理论和发展理论的过程,是整个认识过程的继续。”

毛泽东特别强调“两个飞跃”,就是在实践的基础上从感性认识能动地飞跃到理性认识,又从理性认识能动地飞跃到实践。他认为只有经过第一次飞跃,才能使主观认识符合客观实际,才能发现真理(或规律性);只有经过第二次飞跃,才能检验真理或对客观规律的认识正确与否,才能变主观为客观,达到改造世界的目的。他曾运用这一观点,深刻总结中国社会主义建设的规律:“对于建设社会主义的规律的认识,必须有一个过程。必须从实践出发,从没有经验到有经验,从有较少的经验,到有较多的经验,从建设社会主义这个未被认识的必然王国,到逐步地克服盲目性、认识客观规律、从而获得自由,在认识上出现一个飞跃,到达自由王国。”[《在扩大的中央工作会议上的讲话》(1962年1月30日)《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第300页。]这是毛泽东所指明的解决主客观矛盾的辩证途径。

不仅如此,毛泽东从辩证唯物论的观点出发,进一步深入分析指出:“客观过程的发展是充满着矛盾和斗争的发展,人的认识运动的发展也是充满着矛盾和斗争的发展。一切客观世界的辩证法的运动,都或先或后地能够反映到人的认识中来。社会实践中的发生、发展和消灭的过程是无穷的,人的认识的发生、发展和消灭的过程也是无穷的。根据于一定的思想、理论、计划、方案以从事于变革客观现实的实践,一次又一次地向前,人们对于客观现实的认识也就一次又一次地深化。客观现实世界的变化运动永远没有完结,人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。马克思列宁主义并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。”

二、知行观与群众路线的结合

毛泽东“知行观”的一个重要特色就是始终坚信人民大众是创造世界历史的动力,是社会实践的主体,并运用马克思主义认识论的科学思想武装亿万民众。因此,他的“知行观”,不仅处处闪耀着唯物辩证法的光芒,而且充溢着唯物史观的精髓。毛泽东认为要解决主观和客观的矛盾,实现主客观的具体的历史的统一,还必须要在认识论上坚持正确的群众观。他用中国语言和中国风格的“知行统一观”,促成马克思主义认识论和马克思主义唯物史观在中国革命和建设实践中的有机结合。

其一,毛泽东研读和阐释新的“知行观”,不是讲求学理的辨析,他明确指出“哲学的研究不是为着满足好奇心,而是为改造世界。”[《读米丁等著沈志远译<辩证唯物论与历史唯物论>(上册)一书的批注》(1937年7月以前),中共中央文献研究室编:《毛泽东哲学批注集》,中央文献出版社1988年版,第152页。]他认为“无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。”[《人正确思想是从哪里来的?》《1963年5月》《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第321页。]

其二,毛泽东把无产阶级和人民大众作为社会实践的主体,他说“社会的发展到了今天的时代,正确地认识世界和改造世界的责任,已经历史地落在无产阶级及其政党的肩上。这种根据科学认识而定下来的改造世界的实践过程,在世界、在中国均已到达了一个历史的时节——自有历史以来未曾有过的重大时节,这就是整个儿地推翻世界和中国的黑暗面,把它们转变过来成为前所未有的光明世界。无产阶级和革命人民改造世界的斗争,包括实现下述的任务:改造客观世界,也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力,改造主观世界同客观世界的关系。”

其三,毛泽东认为人民群众不仅是推动社会进步的实践主体,而且是考究一切社会实践是非成败的主要评判者。他曾经苦口婆心地告诫各级领导干部“在我们的干部中,大概还有不少的人,不明白这样一个简单的真理:任何英雄豪杰,他的思想、意见、计划、办法,只能是客观世界的反映,其原料或者半成品只能来自人民群众的实践中,或者自己的科学实验中,他的头脑只能作为一个加工工厂而起制成完成品的作用,否则是一点用处也没有的。人脑制成的这种完成品,究竟合用不合用,正确不正确,还得交由人民群众去考验。如果我们的同志不懂得这一点,那就一定会到处碰钉子。”[《工作方法六十条(草案)》(1958年1月),《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第358-359页。]他认为“任何思想,如果不和客观的实际的事务相联系,如果没有客观存在的需要,如果不为人民群众所掌握,即使是最好的东西,即使是马克思列宁主义,也是不起作用的。”[《唯心历史观的破产》(1949年9月16日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1515页。]他号召大大提倡学习马克思主义认识论,并使之群众化,为广大干部和人民群众所掌握,“让哲学从哲学家的课堂上和书本里解放出来,变为群众手里的尖锐武器。”[《学习马克思主义的认识论和辩证法》(1963年-1965年),《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第323页。]

其四,由无产阶级的阶级立场和马克思主义的唯物史观所决定,毛泽东认为“群众观点是共产党员革命的出发点与归宿。”[《切实执行十大政策》(1943年10月14日),《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第71页。]他把马克思主义认识论和如何贯彻党的群众路线有机地结合起来,进行了生动明了的阐述:“在我党的一切实际工作中,凡属正确的领导,必须是从群众中来,到群众中去。这就是说,将群众的意见(分散的无系统的意见)集中起来(经过研究,化为集中的系统的意见),又到群众中去作宣传解释,化为群众的意见,使群众坚持下去,见之于行动,并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来,再到群众中坚持下去。如此无限循环,一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”[《关于领导方法的若干问题》(1943年6月1日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第899页。]

毛泽东特别强调“社会实践”和“千百万人民的革命实践”,强调生产斗争、阶级斗争和科学实验是人的正确思想的来源。他认为实践是人们在不同的历史时期,以不同的方式,结成一定的社会关系进行的。从而深刻揭示了实践活动的社会本质,说明人民群众是社会实践的主体,把认识论、唯物辩证法和历史唯物主义高度统一起来,大大丰富了马克思主义认识论的理论宝库。

三、全面践行其“知行观”的唯一正确方法——调查研究

毛泽东一方面基于唯物论的观点强调:“就知识的总体说来,无论何种知识都是不能离开直接经验的。任何知识的来源,在于人的肉体感官对客观外界的感觉,否认了这个感觉,否认了直接经验,否认亲自参加变革现实的实践,他就不是唯物论者。”同时,他承认“但人不能事事直接经验,事实上多数的知识都是间接经验的东西”或“在我为间接经验者,在人则仍为直接经验。”他认为“工具是人的器官的延长,如䦆头是手臂的延长,望远镜是眼睛的延长。”[《关于人的认识问题》(1964年8月24日),《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第390页。]他曾经形象地指出:我们的眼力不够,应该借助于望远镜和显微镜,马克思主义的方法论就是政治上军事上的望远镜和显微镜。[《湖南农民运动考察报告》(1927年3月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第21页。]

为了更好地认识和掌握客观世界,毛泽东在投身中国革命和建设的长期实践中,摸索和总结出促进客观认识世界的重要工具——调查研究。毛泽东在《〈农村调查〉的序言和跋》中指出“要了解情况,唯一的方法是向社会作调查”。用马克思主义的基本观点做几次周密的调查,“乃是了解情况的最基本的方法。只有这样,才能使我们具有对中国社会问题的最基础的知识”[《〈农村调查〉的序言和跋》(1941年3月、4月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第789页。]。他在编辑整理《兴国调查》时写道:“实际政策的决定,一定要根据具体情况,坐在房子里面想像的东西,和看到的粗枝大叶的书面报告上写着的东西,决不是具体的情况。倘若根据‘想当然’或不合实际的报告来决定政策,那是危险的。”[《〈兴国调查〉前言》(1931年1月26日),《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年版,第254页。]毛泽东从完成中国共产党历史使命的高度,强调调查研究的极端重要性,他指出:“我党现在已经是一个担负着伟大革命任务的大政党,必须力戒空疏,力戒肤浅,扫除主观主义作风,采取具体办法,加重对于历史、对于环境、对于国内外、省内外、县内外具体情况的调查与研究,方能有效地组织革命的力量,推翻日本帝国主义及其走狗的统治。”[《中共中央关于调查研究的决定(1941年8月1日),《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第18册,中央文献出版社2011年版,第531页。]

毛泽东毕生致力并大力倡导调查研究,他本人在民主革命时期领导开展过三次大规模的调查研究活动,即在探索开辟中国式革命道路的过程中、在开展延安整风的过程中和在摸索创建新中国的政策策略过程中(围绕贯彻落实《中国土地法大纲》为中心)的调查研究。新中国成立后,从1949年到1976年的27年间,毛泽东共出行58次,在外地的时间有2943天。粗略计算,毛泽东在外地的时间占其新中国成立后生涯的三分之一。[袁小荣:《毛泽东离京巡视纪实(1949—1976)》上册,人民日报出版社2016版,前言。]27年间,平均每年有三分之一的时间在外地奔波调研,不能不说是一个惊人的数字。

在毛泽东的斗争历程和理论体系中,调查研究既是思想方法和工作方法,又是工作制度,是把马克思主义与中国革命和建设的实际相结合的基本手段,是确立和坚持党的实事求是思想路线的中心环节,是制定和贯彻党在各个历史时期政治路线的必经途径,是党的群众路线最主要的实现形式,是马克思主义认识论在中国的具体实践与升华。具体来讲:

第一,调查研究是实现中国共产党在各个时期政治路线的需要。毛泽东在其关于调查研究的代表作《反对本本主义》中就旗帜鲜明地指出:“共产党的正确而不动摇的斗争策略,决不是少数人坐在房子里能够产生的,它是要在群众的斗争过程中才能产生的,这就是说要在实际经验中才能产生。因此,我们需要时时了解社会情况,时时进行实际调查”,“离开实际调查就要产生唯心的阶级估量和唯心的工作指导,那末,它的结果,不是机会主义,便是盲动主义。”他第一次提出“共产党人从斗争中创造新局面的思想路线”,号召“到斗争中去!到群众中作实际调查去!”[《反对本本主义》(1930年5月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第115、112、116页。]并第一次提出“没有调查,没有发言权”的重要论断,不久又提出“没有正确的调查,也同样没有发言权”的观点。他延安时期在回顾关于此问题的争议时仍然表示:“没有调查没有发言权”,这句话,虽然曾经被人讥为“狭隘经验论”,“我却至今不悔;不但不悔,我仍然坚持没有调查是不可能有发言权的”。因此,“我现在还痛感有周密研究中国事情和国际事情的必要。……和全党同志共同一起向群众学习,继续当一个小学生,这就是我的志愿”[《〈农村调查〉的序言和跋》(1941年3月、4月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第791-792页。]。从此,围绕党在各个时期的政治路线,也就是党的中心工作进行调查研究,成为毛泽东为代表的中国共产党人践行马克思主义认识路线,推动完成党在各个时期政治路线的主要手段。

第二,调查研究是共产党人认识世界和改造世界之必需,是马克思主义哲学的认识论使然。毛泽东关于调查研究的理论论述,丰富和发展了他的“知行统一观”。

其一,毛泽东从马克思主义唯物辩证法出发,深刻地指出“事物是运动的,变化着的,进步着的。因此,我们的调查,也是长期的。今天需要我们调查,将来我们的儿子、孙子,也要作调查,然后,才能不断地认识新的事物,获得新的知识。”[《关于农村调查》(1941年9月13日),《毛泽东文集》第2卷,人民出版社1993年版,第378页。]新中国成立后,他提出马克思主义还必须与中国社会主义革命和建设的实际相结合,即“第二个结合”,强调“民主革命阶段,要进行调查研究,社会主义革命和社会主义建设阶段,还是要进行调查研究,一万年还是要进行调查研究工作。”[《在广州中央工作会议上的讲话》(1961年3月23日),《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999版,第262页。]

其二,毛泽东从党性的高度,强调理论必须联系实际。他之所以一生都强调必须开展调查研究,是基于他认为“人的正确思想,只能从社会实践中来”,“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果,一定要使自己的思想合于客观外界的规律性,如果不合,就会在实践中失败。”他认为“理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则”,[《增强党的团结,继承党的传统》(1956年8月30日),《毛泽东文集》第6卷,人民出版社1999年版,第90页。]“是我们共产党人区别于其他任何政党的显著标志之一”[《论联合政府》(1945年4月24日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第1094页。];毛泽东在《改造我们的学习》中指出:“只会片面地引用马克思、恩格斯、列宁、斯大林的个别词句,而不会运用他们的立场、观点和方法,来具体地研究中国的现状和中国的历史,具体地分析中国革命问题和解决中国革命问题。这种对待马克思列宁主义的态度是非常有害的,特别是对于中级以上的干部,害处更大。”“这种反科学的反马克思列宁主义的主观主义的方法,是共产党的大敌,是工人阶级的大敌,是人民的大敌,是民族的大敌,是党性不纯的一种表现。……只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。他认为”“没有科学的态度,即没有马克思列宁主义的理论和实践统一的态度,就叫做没有党性,或叫做党性不完全。”[《改造我们的学习》(1941年5月19日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第797、800页。]他强调“实事求是,理论与实际密切联系,则是一个党性坚强的党员的起码态度。”[《中共中央关于调查研究的决定》(1941年8月1日),《毛泽东文集》第2卷,人民出版社1993年版,第361页。]他强调“对于只懂得理论不懂得实际情况的人,这种调查工作尤有必要,否则他们就不能将理论和实际相联系”。[《〈农村调查〉的序言和跋》(1941年3月、4月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第791页。]为克服党内存在的教条主义和经验主义两种错误倾向,实现实事求是的思想路线,毛泽东提出解决问题的办法就是“向全党提出系统地周密地研究周围环境的任务”,把调查研究作为“转变党的作风的基础一环”[《改造我们的学习》(1941年5月19日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第802页。]。

其三,毛泽东要求在调查研究的过程中要把握住对立统一的观点。对立统一的观点,就是要求正确处理调查研究中的辩证法问题。基于实践和认识的矛盾运动,调查研究是一个无限发展的辩证过程。在这一过程中,只有自觉地运用对立统一规律,正确处理调查研究中一系列辩证关系,才能把握事物的特点、本质和规律。毛泽东曾经总结阐述了调查研究“走马观花”和“下马观花”两种方式。他认为“走马观花”,可以迅速了解事务的概况,发现普遍存在的问题,但是,可能流于表面,得出的只是片面性的认识;而针对个别问题进行深入的“下马看花”式的调查研究,也就是“解剖麻雀”,深入剖析,才能探寻事务的内部,发现其本质。他主张二者的结合。

其四,毛泽东认为在调查研究中必须运用马克思主义阶级分析的方法,以更深入更准确地认识社会各阶级的经济状况和政治态度及其相互关系。他在谈自己开始接触马克思主义时,留下印象最深的就是“阶级斗争”四个字,并且将其作为一种认识问题的方法论来分析中国的阶级状况,由此获得了对中国国情的正确认识。因此毛泽东告诫即将去调查的同志,要“以这种观点和方法指导自己的实践,另方面又从实践中不断地充实自己的理论”。[《关于农村调查》(1941年9月13日),《毛泽东文集》第2卷,人民出版社1993年版,第382页。]总之,在毛泽东那里,调查研究既是认识论,也是方法论,是二者的有机统一。

第三,调查研究代表了最广大人民群众的根本利益和愿望,是中国共产党人在领导全国各族人民,争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的历史过程中形成的重要工作方法,是党的群众路线的本质体现。毛泽东指出:“共产党员是一种特别的人,他们完全不谋私利,而只为民族与人民求福利。他们生根于人民之中,他们是人民的儿子,又是人民的教师,他们每时每刻地总是警戒着不要脱离群众,他们不论遇到何事,总以群众的利益为考虑问题的出发点,因此他们就能获得广大人民群众的衷心拥护,这就是他们的事业必然胜利的根据。”[《中共中央为抗战六周年宣言》(1943年7月2日),《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第47页。]他认为“我们的问题基本上是一个为群众的问题和一个如何为群众的问题。”[《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年5月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第853页。]“应该使每一个同志明了,共产党人的一切言论行动,必须以合乎最广大人民群众的最大利益,为最广大人民群众所拥护为最高标准。”[《论联合政府》(1945年4月24日),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第1094-1096页。]毛泽东将“全心全意为人民服务”,进一步演绎发展成为中国共产党一切以人民为中心的群众路线,并被他称之为中国革命的“三大法宝”之一,作为中国共产党人一切行动的出发点和归宿。因此,毛泽东强调调查研究必须眼睛向下,调查研究的过程,就是倾听群众呼声的过程;调查研究的方法,同时也是深入群众的根本方法。

他特别告诫全党:那种“‘下车伊始’就哇喇哇喇地发议论,提意见,这也批评,那也指责,其实这种人十个有十个要失败。因为这种议论或批评,没有经过周密调查,不过是无知妄说。我们党吃所谓‘钦差大臣’的亏,是不可胜数的”。[《〈农村调查〉的序言和跋》(1941年3月、4月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第791页。]他认为调查研究,如果“没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学生的精神,是一定不能做,也一定做不好的”。[《〈农村调查〉的序言和跋》(1941年3月、4月),《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第790页。]新中国成立伊始,毛泽东就亲自指导创建了党的信访工作机构,并提出信访工作的指导思想和基本方针,1951年5月16日,他批示:“必须重视人民的通信,要给人民来信以恰当的处理,满足群众的正当要求,要把这件事看成是共产党和人民政府加强和人民联系的一种方法,不要采取掉以轻心置之不理的官僚主义的态度。”[《毛泽东关于必须重视人民来信的批语》(1951年5月16日),中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社1992年版,第265页。]

毛泽东把调查研究作为贯彻其“知行统一观”(马克思主义认识路线)重要途径和方法,以最大限度最大范围地实现广大党员干部,在革命和建设的伟大实践中,达到主观和客观的统一。

第四,毛泽东把调查研究视为坚持辩证唯物主义和中共实事求是思想路线的关键,作为推动马克思主义中国化主要途径和方法。他在《反对本本主义》中就提出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国的情况”。他指出“我们说马克思主义是对的,决不是因为马克思这个人是什么‘先哲’,而是因为他的理论,在我们的实践中,在我们的斗争中,证明了是对了”。他认为“马克思主义的‘本本’是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合”。[《反对本本主义》(1930年5月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第111-112页。]毛泽东在中共六届六中全会上第一次鲜明地提出马克思主义中国化的命题,他指出“共产党员是国际主义的马克思主义者,但是马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现。马克思列宁主义的伟大力量,就在于它是和各个国家具体的革命实践相联系的。对于中国共产党说来,就是要学会把马克思列宁主义的理论应用于中国的具体的环境。成为伟大中华民族的一部分,而和这个民族血肉相联的共产党员,离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,使马克思主义在中国具体化,使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”[《中国共产党在民族战争中的地位》(1938年10月14日),《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第534页。]

如何才能做到这一点呢?毛泽东认为就是调查研究。调查研究是把马克思主义与中国革命的实际相结合的桥梁和纽带,是肃清中共党内主观主义、教条主义和经验主义的主要工具;只有调查研究,才能具体问题具体分析,才能实事求是,才能解决中国革命道路方针政策等大大小小一切问题,调查研究是中国革命和建设的成功之道,是改革开放新时期开辟中国特色主义道路的关键,是新时代取得中国特色社会主义事业伟大成就的基本遵循,是按照中国式现代化实现中华民族伟大复兴的中国梦的必由之路。

毕生致力于马克思主义中国化的毛泽东,在率领亿万中国人民争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的奋斗历程中,运用马克思主义的认识论,赋予中国传统的“知行观”以全新的解读,极大地丰富和发展了马克思主义的认识论,并使之成为中国共产党人和中国人民认识客观世界、改造客观世界和改造主观世界的强大思想武器。在这个过程中,坚持实践第一,勤于独立思考和勇于在挫折中不断总结经验的毛泽东,也由一个闭塞山村的农家子弟,被锻造成为:中国共产党和中国人民解放军的缔造者,中国式革命道路——农村包围城市革命道路的主要开辟者,遵义会议以来领导中国革命不断从胜利走向新的胜利的主要领路人,马克思主义中国化第一个理论成果——毛泽东思想的主要创造者,新中国国体、政体的奠基者,中国式社会主义改造道路的成功实践者,中国式社会主义建设道路的最早探索者,引导中华民族走向伟大复兴的世纪伟人。

(作者系华南师范大学历史文化学院教授,本文原载《毛泽东邓小平理论研究》2024年第1期,授权红色文化网发布)