青年毛泽东是如何应对人生迷茫期的?

1

1918年6月,二十五岁的毛泽东从湖南第一师范毕业,结束了为期五年半的师范求学生涯。

在我们一般人的印象中,伟人是从来不迷茫的。他运筹帷幄、算无遗策,对自己的人生早已了然于胸。

毕业后毛主席应该目标明确,立刻投身革命事业,为解放全中国解放全人类奉献自己的一生。

其实不然,就像当今的毕业生一样,青年毛泽东也没有上帝视角,他也不能提前知晓人生剧本。

他同样面临人生的重大选择,也需要探索尝试,他同样也会考虑物质生存问题。

1918年7月,他与好友蔡和森在书信交流中提出当下最重要的是“才、财、学”三事。两人最终讨论的结论是:

“究竟我们现所最急者,是财字;而才次之;而学则无所不有,无时不可以自致。然非学无以广才,非才无以生财。”

这段论述很有深度,给我们很多启发。

我们很多人把挣钱作为人生第一等事,把自己的人生规划围绕一个“财”字展开。

这是舍本逐末了。

挣钱的本质是资源的置换。

你可以用金钱换金钱(如金融资本家),可以出卖劳动用体力换金钱(如蓝领工人),也可以用智力技术换金钱(如技术人员),甚至可以用运气、侥幸来换金钱(如赌博)。

置换金钱的前提是,你必须有金钱、人脉、体力、才学、甚至运气等资源。没有资源,你拿什么去置换?哪怕中彩票,你也需要中彩票的运气!

所以,核心的问题就是要获取并积累充足的资源。这也就是“非学无以广才,非才无以生财”。通过修学积累才华,用才华置换金钱。这个次序不能颠倒。

因此,从重要性的层面排序,修学第一,才华次之,金钱最后。

但对刚毕业的年轻人来说,身无分文,先要填饱肚子。至于修学增长才干,那是长期任务。

所以,从紧迫性的层面排序,则是金钱第一,才华次之,修学是最后。

这种重要性和紧迫性的矛盾,是青年人必须解决的矛盾之一。

另外,不仅仅是金钱问题,更重要的是人生的定位问题、路线选择问题、具体工作问题……

这些交织的复杂矛盾在毕业时突然涌入,压到年轻人稚嫩的肩膀上。很多人扛不住,就陷入迷茫焦虑之中了。

这是正常的现象。

一般来讲,人的一生有两次重大的调整期。一次是青年危机期,一次是中年危机期。

中年危机我们都很熟悉,是指人到四十岁左右进入的人生瓶颈期。此时上有老下有小,重担压身,在事业、健康、家庭婚姻等领域面对各种关卡和危机的时期。

而“青年危机期”,又称四分之一人生危机。是二十岁左右的青年在“寻路”过程中人生道路选择上的迷茫彷徨,思想上的内耗混乱,物质上的缺少匮乏,精神的颓废迷乱的人生时期。

从某种意义上讲,寻路阶段的青年危机期对人的影响更大,直接决定一个人的命运方向。

这个阶段要解决三个重要问题:

我的人生理想是什么?

我通过何种事业用何种方式实现人生理想?

我将从何处着手切入?

那么,青年毛泽东是如何解决三个重要问题的?他是如何应对人生的危机迷茫期的呢?

这些问题的答案,不是躲在书斋里想出来的,而是乘风破浪、披荆斩棘去尝试,去探索,去实践得来的!

从1918年毕业到1921年加入中国共产党,这三年期间,青年毛泽东做了四件大事。

虽然有几件事情是半道而废,遭受了挫折,但这些经历给他未来的人生打下坚实的基础。

就让我们就沿着毛主席的足迹,品读他在青年危机期的大手笔之作,我称之为“毛泽东青年时代的四大工程”:

组社团、当北漂、创媒体,建学校!

让我们一起体味这段风云激荡历史背景下的一个布衣书生的奋斗吧!

2

组社团:从嘤鸣求友到创建新民学会

嘤其鸣矣,求其友声。

在求学时期,毛泽东就意识到广交天下好友的重要性,1915年9月,他在给萧子升的信中说:

友不博则见不广,少年学问寡成,壮岁事功难立,乃发内宣,所以效嘤鸣以求友声。

他以“二十八画生”的笔名写了份招友广告张贴到长沙各学校,“愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼”。提出要结交能刻苦耐劳、意志坚定、随时准备为国捐躯的青年。

广告招友这种方式在长沙应该是第一次出现,人们对新鲜事物都会疑惑观望:二十八画生是谁?会不会是骗子?他的真实目的是啥?所以真正回应的人少之又少。

这次求友只得到了“三个半”回应。

半个回应来自李立三,后来他也成为著名的共产党领导人。他与毛泽东见面后不发一言,听毛泽东侃侃而谈后感觉话不投机就转身离开了。

这是一次失败的会面,毛泽东与他的友谊也始终没有发展起来。

另外一个是罗章龙,后来他也加入新民学会并参加中国共产党。他以“纵宇一郎”的名字会见“二十八画生”,双方一见如故。

毛泽东与他相谈甚欢,从治学、修身谈到社会、世界、宇宙,最后提出要结成“管鲍之谊”,约定以后要经常见面。

虽然这次广告求友不算成功,但这是青年毛泽东寻求同志的第一次尝试。

他在二十几岁就意识到,想要完成人生使命,个人英雄主义是不行的,必须要集合同志的力量。

3

组建湘潭校友会

1917年9月,毛泽东发起组织第一师范湘潭校友会。

这相当于现代大学里的“老乡会”,是以地缘、同学为纽带形成的一个组织。他指出成立校友会的目的有四:

一、谋发展湘潭教育;

二、联络感情,质疑问难,以文会友;

三、有团体不致特立独行,为世所遗;

四、当小学教师后,应兴应革互策进行,不至孤陋寡闻。

由此可以看出,毛泽东组织发起的校友会,既有个人成长的需要(联络感情、以文会友、不特立独行),也有为将来教育事业发展的考虑(发展湘潭教育)。

这不再是漫天撒网式求友,而是以地缘为纽带整合同志,这已经体现出毛泽东的很强的组织能力,该校友会基本上具备了新民学会的雏形。

湖南一师湘潭校友会全体校友合影,第二排左三为毛泽东,左四为罗学瓒。

1918年4月,即将毕业的毛泽东与蔡和森、萧子升、萧三、何叔衡、罗章龙等作为发起人,在长沙成立新民学会。

据毛主席回忆,新民学会的创立缘起,是来自他们的精神困惑。这些在长沙高校毕业或肄业的学生,都有一个共同的问题要解决:

如何使个人及全人类的生活向上?

他们这十几个人相聚便讨论,经过数百次的研讨后,得出一个结论:

“集合同志,创造新环境,为共同的活动。”

于是,创建一个团体就是很必要了。

毛泽东在《新民学会会务报告》中写到:

发起诸人的意思至简单,只觉得自己品性要改造,学问要进步,因此求友互助之心热切到十分。——这实在是学会发起的第一个根本原因。

又这时候,国内的新思想和新文学已经发起了,旧思想、旧伦理和旧文学,在诸人眼里,已一扫而空,顿觉静的生活与孤独的生活之非,一个翻转而为动的生活与团体的生活之追求。——这也是学会发起的一个原因。

还有一个原因,则诸人大都系杨怀中先生(杨昌济)的学生,与闻杨怀中先生的绪论,做成一种奋斗的和向上的人生观,新民学会乃从此产生了。

有共同的理想与追求,加上外部大环境的思想启蒙运动冲击,再加上都是杨昌济先生的学生。

天时地利人和皆已具备,新民学会应运而生!

新民学会的宗旨是“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”。以“改造中国和世界”为共同目的。

这个组织不是躲在书斋里坐而论道的,而是解决现实问题、指导安排人生实践的。

他们第一个总体行动就是安排会员出国留学,去见识广阔的世界。

他们讨论认为,为了“改造中国和世界”这个宏大的目标,仅局限于小小的湖南是不行的,要通过留学的方式开阔视野,学习新的知识技术,要有一个“向外发展”的志向。

日本在近代通过明治维新变法图强一跃成为列强,是成功典范,清末赴日留学是一股潮流。他们第一个留学目的地就选择了日本。

于是他们筹措资金,安排人员赴日留学,罗章龙就是其中之一。

在送罗章龙赴日留学践行之时,毛泽东望着这位好友,回忆起当年广告招友时两人初见面的意气风发,泼墨挥毫,以“二十八画生”笔名写一首《送纵宇一郎东行》相赠:

云开衡岳积阴止,天马凤凰春树里。年少峥嵘屈贾才,山川奇气曾钟此。君行吾为发浩歌,鲲鹏击浪从兹始。洞庭湘水涨连天,艟艨巨舰直东指。无端散出一天愁,幸被东风吹万里。丈夫何事足萦怀,要将宇宙看稊米。沧海横流安足虑,世事纷纭何足理。管却自家身与心,胸中日月常新美。名世于今五百年,诸公碌碌皆余子。平浪官前友谊多,崇明对马衣带水。东瀛濯剑有书还,我返自崖君去矣。

青年毛泽东真是豪情万丈,生命激情如火焰一般,焚毁一切的消沉懈怠!

在他的胸怀里,是家国天下,是日月宇宙,是上下千年,是纵横万里。

“沧海横流安足虑,世事纷纭何足理”!眼前的困难挫折、红尘琐事又何足挂齿?

“鲲鹏击浪从兹始”,自今日始,开启你的辉煌征途吧!

这首诗是他对罗章龙的勉励,同时也是青年毛泽东对自己人生的宣言!

创建了新民学会,与志同道合的热血青年一起行动,也让青年毛泽东找到了归属感。

1921年,新民学会出现路线的分歧,以萧子升为首的一部分人主张实行工学主义及教育改造。以毛泽东、蔡和森为代表则主张组织共产党。

这种分歧无法统一,最终毛泽东宣布新民学会完成了它的历史任务。

在1921年加入中国共产党之前,新民学会就是青年毛泽东组织赴法勤工俭学运动、学生爱国运动、驱张运动、传播马克思主义、创办自修大学等重大活动的力量源泉。

青年毛泽东在给陶毅(陶斯咏)的信中总结了组建“高尚纯粹勇猛精进同志团体”的意义:

个人虽有一种计划,像“我要怎样研究”、“怎样准备”、“怎样破坏”、“怎样建设”,然多有陷于错误。错误之故,系成立于一个人的冥想。

一个人觉得虽好,然拿到社会上,多行不通。一个人所想的办法,尽管好,然而知道的限于一个人,研究准备的限于一个人。

这种现象,是“人自为战”,是“浪战”,是“用力多而成功少”,是“最不经济的”。

要治这样一种弊,就是“共同的讨论”、“共同的研究”、“共同的准备”、“共同的破坏”和“共同的建设”。

“浪战”是招致失败的,是最没有效果的。共同讨论,共同进行是“联军”,是“同盟军”。

我们非得力戒浪战不可,我们非得组织联军共同作战不可!

汇集志同道合之友,组建高尚勇猛精进的同志社团,相互促进相互砥砺,这是青年毛泽东四大工程的根基之作。

新民学会赴法留学成员

4

当北漂:中国的革命是从图书馆开始的

新民学会原本组织会员赴日留学,但是东京发生了日警迫害中国侨民的事件,赴日留学之事便中止了。

此时,李石曾、蔡元培等人发起的赴法勤工俭学活动又掀起了高潮。

毛泽东与新民学会的会友讨论“向外发展”的问题,认为留法勤工俭学很有必要,于是决定派蔡和森、萧子升去北京洽谈此事。

蔡和森到北京后,见了恩师杨昌济,并给毛泽东写了一封信,说北京大学校长蔡元培“正谋网罗海内人才”,“师(杨昌济)颇希望兄入北京大学”。“吾三人有进大学之必要,进后有兼事之必要,可大可久之基,或者再此”。

毛泽东心动了。

现在很多学生毕业后一头扎进考研大军,学习劲头和刻苦程度让人钦佩。

但很多人对继续进修求学的意义考虑其实并不清楚。

有的是为了规避就业压力,有的是提升文凭在就业市场上获得竞争优势……这些理由很好,但不根本。

学业进修,核心就是获得“可大可久之基”。

青年毛泽东和蔡和森都考虑到了这一点。

1918年8月,毛泽东与萧子升、罗学赞、罗章龙、陈赞周等二十多名准备赴法勤工俭学的青年离开长沙去北京。

从此,毛泽东开启了七个月的“北漂之旅”。

杨昌济当时已在北大哲学系任教,经杨昌济协调,蔡元培、李石曾同意为湖南青年办三处留法预备班。

毛泽东是有资格赴法留学的,但他放弃了。这是常人所不能理解的,公费出国留学这么好的机会,为何放弃?

毛泽东显然有更深远的考虑,他在与新民学会同志们的书信交流中,阐述了自己之所以不去法国的原因。

他在给陶毅(陶斯咏)的信中,提出“同志的分配”这个想法。

他的意见是,新民学会同志们应当在“留学”和“做事”上作出合理的分配,不能重叠、堆积、废置。

我们同志,应该散于世界各处去考察,天涯海角都要去人,不应该堆积在一处。最好是一个人或几个人担任开辟一个方面。各方面的“阵”都要打开,各方面都应该有去打先锋的人。

毛泽东把自己立足于中国这个“阵”,他要做要研究中国的先锋。他在给周世钊的信中说:

我觉得求学实在没有“必要在什么地方”的理,“出洋”二字,在好些人只是一种迷。中国出过洋的总不下几万乃至几十万,好的实在很少,多数呢?仍旧是“糊涂”,仍旧是“莫名其妙”。因此,我暂不想出国去,暂时在国内研究各种学问的纲要。

他指出在国内研究的好处:

一是看译本比原本更快,更能快速吸收知识。

二是东方文明占世界文明的半壁江山,要先研究中国文明 ,再比较西方文明。

三是要做事离不开中国这个地盘,因此要对中国加以实地的调查研究,出国回来再做会有困难。不如现在做了,以后出国考察有比较。

通过放弃赴法留学之事,我们可以发现,青年毛泽东做事是有通盘考虑的。

他把新民学会看做一个整体,要考虑“同志的分配”,要考虑“人才的统筹”,他始终立足在“改造中国和世界”这个目标上,行棋落子,极具章法。

他不会随波逐流,无脑跟风。当下的任何一件事,任何一个决策,都要纳入到人生整体战略中去评价,再作出相应行动。

战术行动必须服从战略大局!

青年毛泽东用他的人生决策来诠释这个道理。

既然决定不赴法留学,那就留在北京当“北漂”吧。

他通过恩师杨昌济,获得了北大图书馆管理员的工作。每月工资8元,任务是每天整理书架、打扫房间、登记借阅者姓名。

他在北京的生活也特别艰苦。

因为没钱,他和另外七个湖南青年在三眼井的一个大杂院共同租住一间小房子。

他们八个并排睡在炕上,“隆然高炕,大被同眠,几个人挤得骨头都发酸。”多年后,毛主席回忆那段生活,“每逢我要翻身,得先同两边的人打招呼。”

北京物价高且天气寒冷,这群来自南方的青年无棉衣御寒,他们八个人凑钱合买了一件棉衣轮流穿。

更关键的是来自周围的漠视。这位来自长沙的风云人物在北京啥都不是,毛主席回忆说:

我的职位低微,大家都不理我。我的工作中有一项是登记来图书馆读报的人的姓名,可是对他们大多数人来说,我这个人是不存在的。在那些来阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动的头面人物……

我对他们极有兴趣,我打算去和他们攀谈政治和文化问题,可是他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆理员讲南方话。

有一次毛泽东旁听胡适的课,贸然提了一个问题。胡适问提问人是谁,当他发现毛泽东不是正式在册的学生时,这个高傲的明星教授拒绝同他对话。

我们可以设想一下,自己在26岁的时候到北京闯荡,无房无车无存款,跟七个人合租挤在一间小屋子里,以一个师范毕业生的身份到北大图书馆当临时工,领着微薄的薪水,干这种无技术含量的底层工作,而且还遭受周围大佬们的冷漠和歧视。

我们能承受这样的磨难吗?我们能持续地保持乐观吗?我们会不会对自己丧失信心呢?我们的眼前是不是一片灰暗呢?

青年毛泽东显然是不会灰心颓废的。他的生命始终像熊熊燃烧的烈火,乐观、无畏、积极向上。他完全忽略了个人的贫困处境,眼睛只盯着美好的事物。

虽身处困顿,但这一切都不能压抑毛泽东的诗人浪漫主义情怀。他游览北京的公园和宫殿,他看的是希望和美好:

在公园里,在故宫的庭院里,我却看到了北方的早春。北海上还结着坚冰的时候,我看到洁白的梅花盛开。我看到杨柳倒垂在北海上,枝头悬挂着晶莹的冰柱,因而想起唐朝诗人岑参咏北海冬树挂珠的诗句: “千树万树梨花开”。北京数不尽的树木激起了我的惊叹和赞美。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”

他抓住一切机会去旁听北大的课程,积极参加新闻研究会和哲学研究会,努力去结识新的人物,其中包括陈公博、邵飘萍以及当时的北大风云人物张国焘。

另外他也没有耽误谈恋爱,他爱上了恩师杨昌济的女儿杨开慧,后来杨开慧成为他一生挚爱的妻子。

1930年10月,杨开慧被湖南军阀何健逮捕。敌人逼问毛泽东的去向,要她公开宣布与毛泽东脱离夫妻关系。

杨开慧坚定地说,“牺牲我小,成功我大”“要我和毛泽东脱离夫妻关系,除非海枯石烂!”

1930年11月14日,杨开慧就义于长沙浏阳门外识字岭,年仅29岁。

毛主席闻讯,悲痛地说了八个字:“开慧之死,百身莫赎!”

她是毛主席为革命牺牲的六位亲人之一。

5

在北漂这段时间,对青年毛泽东影响最大的人是李大钊。

李大钊先生

李大钊是新文化运动的旗手之一。

1917年底,由章士钊推荐,李大钊北上就任北京大学图书馆主任,进入新文化运动中心。

1918年1月,李大钊、胡适、鲁迅、周作人等人参与《新青年》编辑部工作。李大钊写出了一篇篇振奋人心的文章,将新文化运动推上了高潮。

他也是中国最早的马克思主义传播者。

1917年俄国十月革命胜利后,李大钊连续发表《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》《新纪元》等文章和演讲,热情讴歌十月革命,并满怀信心地预言:

“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”

在北京,青年毛泽东就在李大钊手下工作。对这位只比他大四岁的思想家革命家,毛泽东认为李大钊是他的"真正的老师"。

当时的毛泽东脑子里装满了“无政府主义”,但在李大钊的影响下,他迅速地朝着马克思主义的方向发展。

1919年3月,因母亲病重,毛泽东离开北京回到湖南。

虽然北漂之旅只有的短短七个月,但在毛泽东头脑里种下了马克思主义的种子。

人生之路很漫长,但关键紧要处却只有几步。

毛泽东的“北漂”之旅就是这关键要紧之处,对他思想转变、走上革命事业产生重大的影响。

逆境的局面可能蕴藏着人生的重大转折,用一幅钢筋铁骨去接受命运风暴的洗礼吧,千万不要轻言放弃!

6

创媒体:创建《湘江评论》

1919年4月,毛泽东回到湖南长沙,开始主持新民学会会务。

同时为了解决生活问题和便于工作,他住到长沙修业小学,教授历史课,并广泛接触长沙教育界、新闻界和青年学生,进行广泛的联络活动。

平淡的生活没过多久,暴风骤雨就来了!此时的北京爆发了著名的“五四爱国运动”!

五四爱国运动的导火索是巴黎和会上的山东问题。

中国是第一次世界大战的战胜国之一。大战结束后的巴黎和会,中国人都期待作为战胜国把战败国德国在山东的特权归还给中国。

这是很合理的诉求。

美国总统威尔逊也提出“十四项原则”,话说的很漂亮,让人以为这次和会能真正实现“公理战胜强权”。

但巴黎和会的本质还是列强的分赃会议,列强们搞闭门会议,决定牺牲中国的利益,将德国在山东的特权转让给日本。

外交官顾维钧据理力争在大会上发表了著名的演讲,但弱国无外交,毫无作用。

顾维钧在回忆录上写到:

“以前我们也曾想过最终方案可能不会太好,但不曾料到结果竟是如此之惨。至于日本,则是如愿以偿。”

消息传回国内,人们的愤怒像火山一样爆发了!

五月四日,数千名学生罢课到天安门集会,上街游行,打出“拒绝在巴黎和约上签字”、“废除二十一条”、“抵制日货”、“宁肯玉碎,勿为瓦全”、“外争主权,内除国贼”等口号,并“火烧赵家楼”,遭到北洋军阀政府镇压。

五四运动的消息传至湖南,全省震动。

毛泽东组织新民学会会员与新闻界、学界联系,准备开展爱国运动以声援北京学生。

随后,北京学联派邓中夏到湖南联络,向毛泽东介绍北京学生运动情况,并商讨恢复改组湖南学生联合会。

1919年5月28日,湖南学生联合会成立,会长是新民学会会员彭璜,毛泽东是隐于幕后指导工作。

在开展学生运动过程中,毛泽东认为学联需要有自己的宣传阵地,要办一个宣传革命思想的刊物来影响更多的人。

经商议决定创建《湘江评论》。

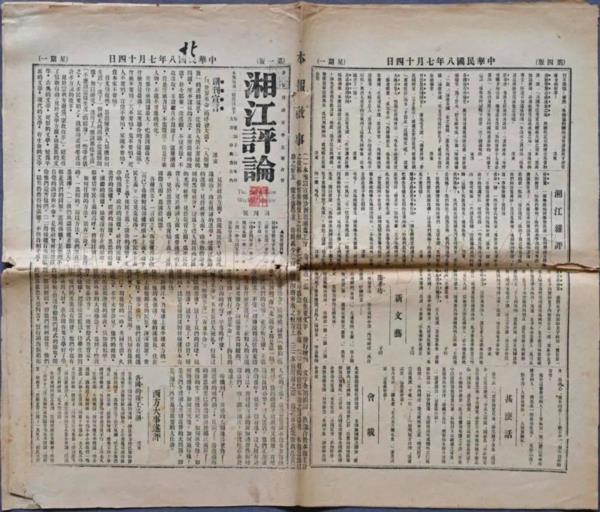

《湘江评论》创刊号

7月14日,就在这个暴风骤雨的夏天,《湘江评论》创刊!毛泽东作为主编和主要撰稿人。

就像现在的自媒体一样,要想办好这个刊物,必须有明确的定位,有鲜明的特色,有持续的高质量文章作品输出。

五四时期,风起云涌,新的思想、新的观点不断刷新人们的认知。

在这样的新旧思想碰撞中,人们会产生一定的迷惘和焦虑,同时也对新的思潮有迫切的需求。

《湘江评论》的定位就是“宣传最新思潮”,对国内外最新革命形势进行报道、评论。

这是站着时代最前沿了,也精准把握到了读者的“痛点”需求。

创刊号的内容包括西方大事述评、东方大事述评、世界杂评、湘江杂评、新文艺等。可谓上至中外之大事,下至湖南一省之要事,皆被包揽在内。

另外,毛泽东在《湘江评论》的文章风格就是大开大合,言辞激烈,犹如雷霆闪电般震撼人的心灵,读起来十分痛快,浑身是劲。

他在创刊宣言里写到:

世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。什么不要怕?天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。

三个一问一答,接连六个“不要怕”!读这样的文字,你就被作者的激情与斗志感染,你的情绪就被激发出来了,你自然就被吸引了!

这样的文章就是利剑,划破事物虚伪的表象;就是烈马,驰骋一切铁血铸成的现实;就是雷霆,摧毁一切反动势力的堡垒;就是火山,喷涌生命激情最炽热的熔岩;就是狂风,驱散遮挡远望的浮云阴霾!

这样的文章,不成爆款都难!

《湘江评论》的创刊号印了两千份,一天就卖光了,加印了两千份不到三天也卖光了。从第二期起印五千份仍不能满足读者的需求。

《湘江评论》不仅行销湖南,而且很快在全国出现很大的影响力。可以说,青年毛泽东一出手,就成了时政评论界的大V了。

这样成绩的背后是青年毛润之求学时代的积淀,厚积薄发!

毛主席一生手不释卷

那无数个日日夜夜的苦读深思,把他的头脑锻造得深邃,把他的眼界拓展得广袤,把他的思想升华到高维。

所以,他提笔写的文章就能洞察到事物的本质,就有吸引力。

《湘江评论》旗开得胜,为了持续输出高质量文章,毛泽东付出了大量的心血。

在长沙能给《湘江评论》写文章的人不多,毛泽东虽然约了一些人写稿,但到了刊物要出版的前一两天,预约的稿子很多都收不齐,毛泽东只好自己赶写。

他白天忙于工作,写文章只能是熬夜。稿子写好,还要自己编辑,自己校对。然而苦中作乐,毛泽东干劲十足。

他在《湘江评论》的第二、三、四期连续登载《民众的大联合》这篇大文章,引发极大反响。

当时的名刊《每周评论》专门发文介绍:“眼光远大,议论也很痛快,却是现今的重要文字。”

木秀于林,风必摧之。随着《湘江评论》的影响力逐步加大,遭到了湖南的军阀张敬尧的封杀。

1919年8月中旬,张敬尧派军警包围湖南学生联合会,强迫解散学联,查封《湘江评论》,将刚印出的《湘江评论》第五号没收。

《湘江评论》虽然只出了四期,刊行时间也只有一个月,但它的影响是很深远的。

《湘江评论》是毛泽东输出自己观点的一次重要检验,从此也奠定了他“以笔为剑”的斗争模式。

在以后的革命斗争中,他把自己的韬略智慧凝结成一篇篇的文章,指导我党一步步发展壮大,以弱胜强。

我认为这种模式很值得我们青年人借鉴,写文章有以下的意义:

一是训练思维,强化认知。我们平常的思考是碎片化的、凌乱的。当你写文章的时候,就是梳理、归纳、整合的过程。经常动笔写文章,能锻炼你的系统化、结构化、逻辑性思维。

二是能倒逼高效率的学习。我们看书读报是接受信息,但是写时事评论则是输出观点,这不是一个性质的。输出文章可以倒逼高效率的学习,同时也是检验学习成效的方法。当你能写出来、讲出来的时候,也就真正理解透彻了。

三是积累总结经验,提升智慧。毛主席的很多文章是在实践中宝贵经验的总结,他说“我是靠总结经验吃饭的。以前我们人民解放军打仗,在每个战役后,总来一次总结经验,发扬优点,克服缺点,然后轻装上阵,乘胜前进,从胜利走向胜利,终于建立了中华人民共和国。”

我们也可以通过写文章的方式,总结失败的教训,总结胜利的经验,能扎实前行,看到自己前进的脚印。

我们不妨也学习毛主席,也办一个自媒体,选一个领域,通过自己持续系统地输出文章,来倒逼自己进行深度学习。当积累到一定程度,自己也就无形中实现蜕变!成长为大才!

这是青年毛泽东给我们趟出来的经验,为何不去模仿学习呢?

7

建学校:

筹划问题研究会、工读互助团及自修大学

毛泽东的一生与教育是分不开的。

他在世的时候,人民称他为“伟大的革命导师”。

21世纪的今天,年轻人亲切地称他为“教员”。

他读的是师范学校,青年时候也当过小学教师。他与“教育”二字有不解之缘。

毛泽东的求学生涯就是与传统学校教育模式作斗争的过程。他也一直探索有效的求学和教育模式。

1912年,19岁的毛泽东从湖南全省高等中学校退学,寄居在湘乡会馆,制定了一个自修计划,每日到湖南省立图书馆读书,为期半年。后来,毛泽东回忆说:

我很认真地坚持执行这个计划,就这样度过了半年时间,我觉得这对我特别有价值。

进入湖南第一师范后,毛泽东偏科严重,他反对将自然科学科目列入必修课,他想专修社会科学。

他对讨厌的科目采取反抗策略。比如在绘画课上他画了一条线上面加一个半圆,号称是“半壁见海日”。当然这样斗争的结果是考试不及格。

可以看出,毛泽东是反对这种僵化的灌输式的教育模式的。

这种教育方式不能因材施教,只是生产流水线上的统一标准规格的“全才”,但人的天资不同,禀赋各异,这种统一模板式的教育是注定不成功的。

毕业之后,毛泽东仍未放弃求学,他一直探索合适的修学教育方式。

到1919年,他探索成立问题研究会,并起草一份《问题研究会章程》。

在这份《章程》中,毛泽东提出要研究现实的问题。

他罗列了七十一大类、一百四十四小类的问题,从教育、女子、婚姻、家族到国家、东西文明、国防、日本、俄国……可以说是网罗了当时中国及世界的重大现实类问题。

他设想的问题研究方式可以是一人独自研究,也可以是两人以上开研究会,若不在同一地方,可以用书信方式交流。

毛泽东设想的“问题研究会”,与现在流行的“头脑风暴法”、“菲尔德法”都很大相识之处。

“头脑风暴法”就是围绕一个问题展开集团讨论,刺激并鼓励参会人员畅所欲言,从正向激发出创造性,从反向分析问题的风险及方案的可行性。

“菲尔德法”则是通过专家背对背匿名书信方式表达自己的观点,专家直接不横向联系,不相互影响。这些意见由调查者收集后向各专家反馈,进行第二轮意见收集,如此循环往复,直到达成共识。

毛泽东的“问题研究会”虽然没有实际落地执行,但是他的这种设想是超越时代的。

对我们来说,也应该向毛主席那样,把目光盯在现实世界的问题上,去调查,去研究,去解决。而不是把大量的时间用在空谈虚理、坐而论道。

问题研究会虽然没能执行,但是毛泽东有了新的想法并付诸实践。

1919年,毛泽东给周世钊的信中阐述了想创造一种新的生活,成立“工读互助团”。

采取“半工半读”的方式,实行共产的生活。关于生活费的取得,可以通过“教课”、“投稿”、“编书”、“劳动的工作”。所得的收入,完全共用,多得的人补助少得的人。

组织里要成立“学术谈话会”,每周只是要为学术的谈话两次或三次。

后来他的计划有修正,1920年,他在给老师黎锦熙的信中说:

工读团殊无把握,决将发起者停止,另立自修学社,从事半工半读。我一生恨极了学校,所以我决定不再进学校。自由研究,只有有规律,有方法,未必全不可能。

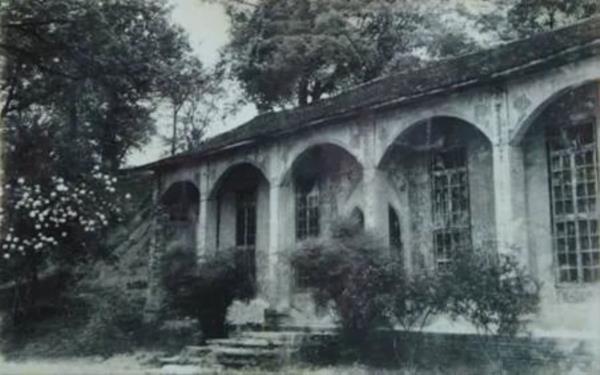

1921年8月,毛泽东在湖南船山学社的地址上创办“湖南自修大学”。

湖南自修大学旧址

自修大学是结合古代书院与现代学校的优点,变被动求学为主动求学。

招生只凭学力,不限资格;入学不需要参加考试,而是要“提出自己对社会的批评主张”或“阐明自己的人生观”;学生不收学费,寄宿只收伙食费;

学习方法以自由研究、共同讨论为主,基本观念就是自己去“阅读和思考”;教师负责提出问题、订正笔记、修改作业和引导学生讨论……

这是对传统教育的革命!打破“学阀”对教育的统治,彻底颠覆教师的“金钱主义”和学生的“文凭主义”!

1923年春,为系统宣传马列主义和深入讨论中国革命问题,毛泽东以自修大学的名义创办《新时代》月刊。这是湖南省内第一个系统、公开宣传马克思主义的刊物,对革命青年和劳动群众的影响很大。

毛泽东创立的自修大学自成立就非议不断,湖南教育界对这样的新鲜事物是抱有抵触心理的,很多人议论:“自修大学是不伦不类、无根无叶的东西。”

湖南军阀赵恒惕更是视为与他敌对的不法组织,1924年4月,他下令通缉毛泽东,11月下令取缔自修大学。

自修大学从创办到封闭,历时二年三个月。

自修大学是毛泽东在教育方式上的一大创新,是对传统教育模式的革命,这种教育理念在现在看来仍旧是很先进、很有价值的。

从问题研究会到工读互助团再到自修大学的构想、实践,我们可以看出,毛泽东做事是绝不因循守旧的,他有无穷无尽的创造力。

更重要的是,他的创造灵感不仅仅停留在脑海中,而是经过反复权衡、修正,最终落实到行动上。

我们可以反问自己:我们曾经有多少想法和计划?我们实践了多少?为什么我们无法越过计划和执行之间存在巨大的鸿沟?

喊破嗓子不如甩开膀子,青年人生,只有实践才能体会到价值和意义,才能铸就辉煌!

8

从1918年6月湖南一师毕业,到1921年7月参加中共一大,这短短的三年时间,青年毛泽东办了一件又一件大事。每一件事情都值得我们细细品味。

从青年毛泽东身上,我们能看到他的勤奋、刻苦、乐观、无畏、无私!

我觉得伟人之所以能成为伟人,天赋只是其中很小的一部分,更重要的是这些优秀品质所产生的力量!

也许我们资质平凡,也许我们出生寒门,也许我们时运不济,但这都不重要。

重要的是我们有没有信心、勇气和毅力去认认真真、扎扎实实做事,把经手的每一件事情都办成精品,把自己的潜在力量发挥到极致。

人人皆可成圣贤,这不是一句空话。

这是打开身上的枷锁和牢笼的钥匙,是解除自我平庸封印的咒语!

我们可以把青年毛泽东的经历作为路标,来衡量自己的人生。毛主席,就是我们的榜样!

三十岁之前的人生,无所谓成功失败,这不过是寻路之旅途上体验的不同风景。

青年人有足够广阔的缓冲空间,有足够大的试错承受力。那么面对生活,也就不用太计较眼前的利害得失成败。

去闯,去干,在自己的人生舞台上演绎独属于自己的传奇!

你所经历的,都将沉淀成智慧和经验,在未来的人生提供巨大的助力!

一人成其大,天地为之小!青年人就需要这种胸襟和浩然!

青年同志们,奋勇向前吧!