徐中远:读书不唯书、不死读书、不尽信书的毛泽东

学习毛泽东同志读书生活中的哲学品质

徐中远

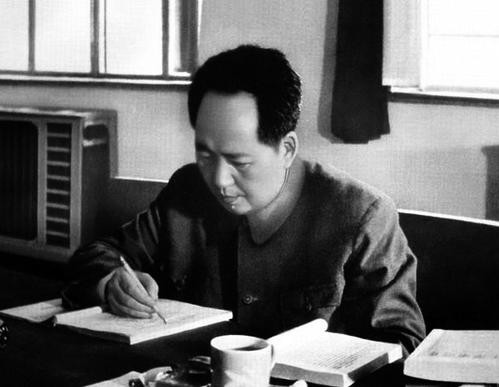

毛泽东同志是中国精通唯物辩证法的伟大的马克思主义思想家和理论家。他的思想和理论贡献,他的历史唯物辩证观点和辩证分析方法,一生恪守的哲学品质,深刻地贯穿、融化在他读“有字之书”和读“无字之书”的全过程中。

毛泽东同志在读古今“有字之书”过程中,对于纷繁复杂的历史现象,他从不给以简单的论断,而是谨慎地从当时的历史条件出发,具体地加以剖析,用唯物论、用辩证法思想进行思考和分析。对书上所写、所说的人和事、思想活动、人物言论及所阐述的道理、所记述的史实、史迹、史例、史故、史论、史评等等,毛泽东读书不尽信书,总是独立思考,辩证分析,从不人云亦云,从不书上怎么写、怎么说,自己就怎么信、怎么说。他用马克思主义的辩证分析方法去思考、去分析、去研究,是什么就是什么,赞成就表示赞成,不赞成就表示不赞成,有什么看法就表明什么看法。我们从他在读书过程中写下的许多具有自己独到看法、独特见解的批注文字,独有的评论、评说中,能够清晰看出他的读书人生中一直恪守的哲学品质。

毛泽东同志一贯认为:“一个共产党人必须具备对于成绩与缺点、真理与错误这个两分法的马克思主义辩证思想。事物(经济、政治、思想、文化、军事、党务等等)总是作为过程而向前发展的。而任何一个过程,都是由矛盾着的两个侧面互相联系又互相斗争而得到发展的。这应当是马克思主义者的普通常识。”(《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年6月第1版,第348页。)毛泽东同志在人生漫漫的读书生活的实践中一直坚持读书不唯书、不死读书、不尽信书的哲学品质。

一、关于对《三国演义》和《三国志》中一些人物、事件等的评价和看法

1、对诸葛亮的评价。

《三国演义》中作者塑造的诸葛亮这个人物是毛泽东非常推崇的。毛泽东在著作和讲话中常常提到诸葛亮。1945年4月24日,在中国共产党第七次全国代表大会上的讲话中,毛泽东说,《三国演义》里有三个国家,每个国家都有知识分子,有高级的,也有普通的。那些穿八卦衣,或像诸葛亮那样拿鹅毛扇的就是知识分子,1957年7月9日,在上海干部会议上的讲话中在谈到我们的干部不要怕群众,不要脱离群众,要跟群众在一起的问题时,毛泽东说:“刘备得了孔明,说是‘如鱼得水’确有其事,不仅小说上那么写,历史上也那么写,也像鱼跟水的关系一样。群众就是孔明,领导就是刘备。一个领导,一个被领导。”(《毛泽东选集》第S卷,第452页)《三国演义》里,作者笔下的诸葛亮能够呼风唤雨,料事如神,成了智慧的化身,对诸葛亮这样的人物,毛泽东的看法是:也不是“全人”,“总是有缺陷的”。1957年11月18日在莫斯科共产党和工人党代表会议上的发言中,在谈及这一问题时,毛泽东是这样说的:“任何一个人都要人支持。一个好汉也要三个帮,一个篱笆也要三个桩。荷花虽好,也要绿叶扶持。这是中国的成语。中国还有一句成语,三个臭皮匠,合成一个诸葛亮。单独的一个诸葛亮总是不完全的,总是有缺陷的。”(《毛泽东选集》第S卷,第496页),很显然,毛泽东的这些讲话中充满着唯物论、辩证法思想和他的哲学品质。

2、不赞成卢弼对曹操的看法和评价。

上世纪60年代,毛泽东同志先后多次读过陈寿撰的《三国志》和卢弼撰的《三国志集解》(古籍出版社1957年版,全18册)。这两部书都是线装本,字也比较大,毛泽东非常喜爱,后来一直把它放在中南海游泳池住地的书房里,上面还写了许多的批语。有两处批语,至今还深深地留在笔者的记忆中。这两处批语的大概情形是这样的:

裴松之在《魏书·武帝纪》一段注释中,引用了曹操于建安15年(公元210年)12月所下的《让县自明本志令》。其主要内容是叙述他自己辗转征战的经历及当时许多的心理活动,表明他守义为国,并无取代汉帝以自立的意思。他让出受封的阳夏、柘、苦等三县,以消除时人对他的误会。卢弼对此除作了一些考证、订谬外,对曹操还提出了许多的指责。曹操在令中写道,自己没有背叛汉室之意,他死后,妻妾无论嫁到哪里,都希望要为他说明这一心迹。卢弼对此指责说是“奸雄欺人之语”。曹操在令中又写道,自己不能放弃兵权,“诚恐已离兵为人所祸也”。这是“既为子孙计,又己败则国家倾危”。卢弼对此指责说是“皆欺人语也”,并说陈寿撰写的《三国志》对这些话“削而不录,亦恶其言不由衷耳”。曹操在令中还写道,自己打仗,“推弱以克强,处小而擒大;意之所图,动无违事;心之所虑,何向不济”。卢弼认为曹操的这些话是“志骄气盛,言大而夸”,并在注中又列举了曹操打过的败仗。以上的这段文字,特别是卢弼的注,毛泽东看的很仔细,差不多都作了圈点。卢弼对曹操的看法和评价,毛泽东很不赞成,他认为,这不是实事求是的态度。所以,在读了卢弼的这段注后,毛泽东在书的天头上写了这样的一段颇有感慨的批语:

“此篇注文,贴了魏武不少大字报,欲加之罪,何患无词。李太白云:‘魏帝营八极,蚁观一弥(据扫叶山房石印本《李太白全集》,‘弥’应为‘祢’——笔者注)衡。’此为近之。”

“魏帝营八极,蚁观一祢衡”的诗句,引自李白的《望鹦鹉洲悲祢衡》一诗。祢衡是东汉时代人,史籍说此人狂傲而有才气。曹操对这个人的才能不仅没有引以重视,而且还污辱了他,因此被祢衡大骂。祢衡后被黄祖所杀。鹦鹉洲据说是祢衡曾在此作赋的地方。李白的这首诗,对曹操统一北方的功绩是肯定的,同时又指出他轻视祢衡的失误。大概是因为李白对曹操的这种评价比较符合历史实际,也比较符合毛泽东本人的看法,所以毛泽东在此特引了李白的这句诗,借用李白的诗句表明他的看法、观点及其他的哲学品质。

3、为曹操翻案,肯定曹操的历史功绩

据笔者所知,毛泽东同志在阅读《三国演义》的过程中,很注重考虑作者创作和作品形成的社会背景,并且把这一社会背景与作品的主题紧密地联系起来,始终坚持用历史唯物主义思想观点进分析和探究。关于《三国演义》的主题倾向,众说纷纭,莫衷一是,特别是对作者罗贯中是不是表现了皇权正统观念,各家更是各执一词。历史上不少文学评论家都认为,《三国演义》是一部描写汉末至西晋分久必合、合久必分,从大乱到大治的历史过程的长篇历史小说,因此,要其不表现皇权正统观念是很难做到的,作者罗贯中“扬刘抑曹、蜀汉正统”的创作主题倾向也是不可避免的。对古今一些文人学者的这种看法,毛泽东一方面是沿袭此说,一方面又有其独特的见解。就拿对曹操这个人物评价来说,作者罗贯中笔下的曹操是一个“汉贼”“奸雄”,这正是作者“扬刘抑曹、蜀汉正统”的皇权正统思想的体现。但毛泽东对曹操这个历史人物又有他自己的看法。1958年11月20日上午,毛泽东在武汉东湖畔的住所召开的座谈会上,在谈到曹操时,毛泽东说:你们读《三国演义》和《三国志》注意了没有,这两本书对曹操的评价是不同的。《三国演义》是把曹操看作奸臣描写的;而《三国志》是把曹操看作历史上正面人物来叙述的,而且说曹操是天下大乱时期出现的“非常之人”,“超世之杰”。可是因为《三国演义》又通俗又生动,所以看的人多,加上旧戏上演三国戏都是按《三国演义》为蓝本编造的,所以曹操在旧戏舞台上就是一个白脸奸臣。现在我们要给曹操翻案。我们党是讲真理的党,凡是错案、冤案,十年、二十年要翻,一千年、二千年也要翻。(参见陶鲁茄:《忆毛泽东同志教我们读书》)

关于对曹操历史功绩的评价和看法,毛泽东同志还有不少的独到的读书批注和阐述。都从历史的实际出发,坚持实事求是,坚持历史唯物主义思想观念,恪守唯物、辩证的哲学品质。

二、关于读《西游记》时写的一段独特批注

《西游记》是毛泽东同志一生爱读的一部中国古典神话小说。笔者看到,毛泽东读《西游记》第28回:“花果山群猴聚义,黑松林三藏逢魔”时写过一段批注。吴承恩在这一回中写孙悟空回花果山,用法术把千余来犯人马一个个打得血染尸横,并鼓掌大笑道:“快活!快活!自从归顺唐僧,他每每劝我道:‘千日行善,善犹不足。一日行恶,恶常有余’。此言果然不差。我跟着他打杀几个妖精,他就怪我行凶,今日来家,却结果了这许多性命。”孙悟空的这段话,毛泽东在阅读的时候,用黑铅笔都画上了道道。毛泽东的批语,就是在读这段话时写在书眉上的。毛泽东写道:

“千日行善,善犹不足。一日行恶,恶常有余。”乡愿思想也。孙悟空的思想与此相反,他是不信这样的,即是说作者吴承恩不信这些。他的行善即是除恶。他的除恶即是行善。所谓“此言果然不差”便是这样认识的。

唐僧的善恶观,孙悟空不信,作者吴承恩不信,毛泽东也不信。毛泽东认为“千日行善,善犹不足。一日行恶,恶常有余”是乡愿思想。“乡愿”源于《论语》,是孔夫子的话。孔子说:“乡愿,德之贼也。”(《论语·阳货》)可见孔夫子对“乡愿”思想也是极力反对的。什么叫乡愿思想呢?就是不问是非的好好先生的人生哲学,就是《西游记》中所着力描写的唐僧的待人处世哲学。唐僧的善恶观,唐僧的思想言行就是“乡愿”思想的最典型的表现。这种“乡愿”思想,不仅不能号召和鼓舞、团结人们去斗争,去除恶,去积善,而且还容易长“妖魔鬼怪”的志气,灭革命造反派的威风,鼓励、放纵“魑魅魍魉”作恶成灾。唐僧就是因为笃信、主张、恪守这种思想,所以三番五次地遭受苦难,险些丢掉自己的性命。因此,毛泽东对唐僧虔诚信奉的这种处世哲学是极为反对的。孙悟空的思想行为正与此相反,战妖魔,斗鬼怪,尽管一次次遭受唐僧“紧箍咒”的约束和折磨,然而他不改初衷,始终勇敢战斗,全力除恶求善,为师徒四人朝接日出,暮送晚霞,排除险难,不断向西天行进,直到最后面见佛主,求得真经立下汗马功劳。没有孙悟空一路上的战妖除恶,斩魔行善,师徒四人要到达西天是不可能的。毛泽东认为,孙悟空的思想与唐僧的“乡愿”思想是相反的,他的“行善即是除恶,他的除恶即是行善”。毛泽东同志之所以一次又一次称赞孙悟空,“欢呼孙大圣”,这大概就是其中的重要原因之一。善和恶是相比较而存在的,有善就有恶,善恶并存是永恒的。1957年毛泽东同志在省市自治区党委书记会议上的讲话中就说过,“善事、善人是跟恶事、恶人相比较,并且同它作斗争发展起来的”,(《毛泽东选集》第S卷,第346页)这样的话,后来还说过几次。1956年9月27日在接见外宾的谈话中,毛泽东还说:现在我们把未来理想想得很美,可是未来到来时,人们会感到不满意,一万年以后社会上还有善恶,无恶即无善。这就是毛泽东的善恶观。

对于有善就有恶即善恶并存的思想,《西游记》中就有这样的描写。《西游记》是写佛门之事,对开口就是“善哉!善哉!”的和尚的描写,照理说对他们的慈悲和行善应当多用点笔墨,然而吴承恩笔下的所谓四大皆空的和尚仍然是贪财好色的:观音禅院的老和尚为了谋夺唐僧的袈裟不惜放火焚烧寺院。,干出谋财害命的勾当;宝林寺和尚仍然是用世俗的势利眼光看人,欺软怕硬,却无半点慈悲心肠。特别有意思的是,在被佛教宣传为天堂般的西方极美极善、庄严神圣的世界里,还有佛祖手下两个大弟子阿傩、伽叶需索取经的人事(索贿赂),和我们现在社会中的贪污行贿的事一样。孙悟空将此事告到佛祖如来处,如来反说:“卖贱了,教后代儿孙没钱使用。”唐僧无物奉承,只得将紫金钵盂奉上。书中对阿傩接到取经的人事后的丑态是这样描写的:“那阿傩接了,但微微笑。被那些管珍楼的力士,管香积的庖丁,看阁的尊者,你抹他脸,我扑他背,弹指的,扭唇的,一个个笑道:‘不羞!不羞!需索取经的人事!’须臾,把脸皮都羞皱了。只是拿着钵盂不放。”(第98回)可见成了佛的和尚也是非常爱钱的。唐僧取的无字经被白雄尊者抢去后,满眼垂泪地说:“徒弟啊!这个极乐世界,也还有凶魔欺害哩!”毛泽东对《西游记》中这一段的描写看得很细,对阿傩丑态描写,都画上了道道或波浪线,在“只是拿着钵盂不放”这句话后连画了三个圈圈,对唐僧说的“这个极乐世界,也还有凶魔欺害哩!”这两句话下面分别画上两条粗粗的横道,末尾还画上了两个大圈。从画一条横道或一条浪线,到画两条横道或两条浪线;从画一个圈、两个圈,到画三个圈,这是毛泽东同志读书过程中留下的标志。这种种的标志是毛泽东同志读书过程中的辩证思维及思想活动的轨迹,是对原书内容的一种心理反映。它表明毛泽东晚年在阅读《西游记》的时候对作者、对书上的文字是字字、句句用唯物辩证的方法进行理解、进行思考的。这就是毛泽东读书人生过程中哲学品质的具体体现。

三、关于读《古文辞类纂》写的三条批注

《古文辞类纂》是毛泽东同志生前很爱读的古籍线装书之一。

《古文辞类纂》七十S卷,(清)姚鼐编选。选录战国至清代的古文辞赋,依文体分为论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记、箴铭、颂赞、辞赋、哀祭等十三类。内容着重选录《战围策》、《史记》、两汉散文家、“唐宋八大家”以及(明)归有光、(清)方苞、刘大櫆等的古文。书首有序目,简要介绍各类文体特点及其义例,书中并有评点,皆宣扬桐城派的文学观点。我们看到,这部书毛泽东中南海故居藏有好几个版本,毛泽东都读过。其中有(清)姚鼐编选,同治己巳孟冬江苏书局重刊本,这个版本《古文辞类纂》是毛泽东生前最爱读的。全书,毛泽东生前读过多遍,写下的批注文字就达16条,共292个字。

细读毛泽东在《古文辞类纂》一书写的批注,我们可以清楚地看到,许多的批注都充满唯物论、充满着辩证法。它又一次表明,毛泽东读书不尽信书,不是书上怎么写他就怎么信,而是用唯物论、用辩证法思想进行分析,是什么就是什么,有什么看法就表明什么看法。唯物客观,实事求是。这里,笔者只举以下三例:

例一:本书论辨类,苏明允《明论》篇的开头原书文字是这样写的:“天下有大知,有小知;人之智虑有所及,有所不及。圣人以其大知而兼其小知之功,贤人以其所及而济其所不及。愚者不知大知,而以其所不及丧其所及。故圣人之治天下也以常,而贤人之治天下也以时,既不能常,又不能时,悲夫殆哉!”毛泽东读了这段话在开头的文字旁写的批注文字是:“认识论 言物可认识,但不能全知。”毛泽东的批语首先肯定这段话是谈认识论的,所以先写了“认识论”三个字。针对后面的文字,圣人也好,贤人也好,愚者也好,毛泽东认为:对于世界上客观存在的万事万物,是可以逐步认识的,“但不能全知”。这是毛泽东的辩证唯物论的认识论。

例二:本书论辨类,苏明允《谏论》下原书一段文字是这样写的:“今有三人焉,一人勇,一人勇怯半,一人怯。有与之临乎渊谷者,且告之曰:‘能跳而越此谓之勇,不然为怯。彼勇者耻怯,必跳而越焉。其勇怯半者与怯者,则不能也。’又告之曰:‘跳而越者与千金,不然则否。彼勇怯半者奔利,必跳而越焉,其怯者犹未能也。’须臾,顾者猛虎暴然向逼,则怯者不待告,跳而越之,如康庄矣。然则人岂有勇怯哉?”读了这段文字,毛泽东写的批注文字是:“看何等渊谷。若大河深溪,虽有勇者,如不善水,无由跳越。此等皆书生欺人之谈。”毛泽东的短短的批语充满唯物论,对客观的“渊谷”要作分析,能不能跳越,不是决定于“勇”和“怯”,而是要“看何等渊谷”。毛泽东认为:如果是“大河深溪,虽有勇者,如不善水,无由跳越。”决定跳越的不光是“勇”“怯”的问题,而是首先要看是不是“大河深溪”,第二要看“勇者”善不善水。如果是“大河深溪”,勇者又“不善水”,毛泽东认为,“勇者”就没有理由跳越。这是实事求是,从实际出发

毛泽东的这段批注,字字句句都体现唯物论、辩证法,这是毛译东用唯物辩证分析方法读书的生动体现。

例三:本书书说类,韩退之《与崔群书》一篇原书上的文字是:“自古贤者少,不肖者多。自省事已来,又见贤者恒不遇,不贤者比肩青紫。贤者恒无以自存,不贤者志满气得。贤者虽得卑位,则旋而死。不贤者或至眉寿。不知造物者意竟如何!无乃所好恶与人异心哉!又不知无乃都不省记,任其死生寿夭邪?未可知也。”毛泽东读完了这段文字,在这段文字开头的文字旁边写的批注文字是:“就劳动者言,自古贤者多,不肖者少。”贤者:有德行、有才能的人;不肖者:品行不好的人。书上有的“自古贤者少,不肖者多。”显然是笼统而言,未作具体分析。毛泽东不赞成书上的话,他在做了具体分折之后写下的上面的批语。劳动者,是创造历史的主人,就劳动者来说,自古以来有德行、有才能的人是很多的,很多的人间奇迹都是有德行、有才能的人创造的,这是毛泽东“人民创造历史”的一贯的历史唯物主义的思想。劳动者当中,当然也有品行不好的人,但这些人是很少的,就是毛泽东批语中说的“就劳动者言,自古贤者多,不肖者少。”这是历史唯物主义的评价。

毛泽东读《古文辞类纂》类似的批注还有,这里就不再多说了。

以上三例毛泽东读《古文辞类纂》一书的批注,足以看到,毛泽东读书,从不唯书,从不死读书,总是历史地、唯物地、辩证地、具体地、实事求是地进行具体分析。这是毛泽东同志读书的一个显著的特点,也是毛泽东同志读书人生一直恪守的哲学品质。

四、在书山学海里进行调查研究

调查研究方法是毛泽东同志生前大力倡导,并终身躬行的一条行之有效的工作方法。这里说的调查研究,不是深入农村,深入工厂、学校,深入街道、社区的社会实际的“无字之书”中去进行调查研究。而是深入书山学海、深入浩瀚的“有字之书”史籍中进行调查研究,就是多读书,广读书,读书多。在书海里调查,在书海里研究,毛泽东在读史过程中,对书中的人物、纪事、评论、评价等等,不是书上怎样写的,他就怎样信,他就怎样说。而是把载有此相同内容的书都找出来,一种一种地读。前人写的,后人写的;前人的注释,后人的评论,等等,相关的书都找来读。用马克思主义的立场、观点和方法,去分析,去研究。这也是毛泽东同志终身践行的一种独到的读书方法,坚持一生的一种独有的哲学品质。

毛泽东同志说过:“一部《二十四史》大半是假的,所谓实录之类也大半是假的。但是,如果因为大半是假的就不读了,那就是形而上学。不读,靠什么来了解历史呢?反过来,一切信以为真,书上的每句话,都被当做证实历史的信条,那就是历史唯心论了。正确的态度是用马克思主义的立场、观点和方法,分析它,批判它。把被颠倒的历史颠倒过来。”(芦荻:《毛泽东读二十四史》,《光明日报》1993年12月20日。)

就《二十四史》大半是假的问题,毛泽东举出了如下的理由和例证,加以说明。他曾对芦荻老师说过:一部二十四史,写符瑞、迷信的文字,就占了不少,各朝各代的史书里都有。像《史记·高祖本纪》和《汉书·高帝纪》里,都写了刘邦斩白蛇的故事,又写了刘邦藏身的地方,上面常有云气,这一切都是骗人的鬼话。而每一部史书,都是由继建的新王朝的臣子奉命修撰的,凡关系到本朝统治者不光彩的地方,自然不能写,也不敢写。如宋太祖赵匡胤本是后周的臣子,奉命北征,走到陈桥驿,竟发动兵变,篡夺了周的政权。《旧五代史》(宋臣薛居正等撰)里却说,他黄袍加身,是受将士们“擐甲将刃”、“拥迫南行”被迫的结果,并把这次政变解释成是“知其数而顺乎人”的正义行为。同时,封建社会有一条“为尊者讳”的伦理道德标准,凡皇帝或父亲的恶行,或是隐而不书,或是把责任推给臣下或他人。譬如,宋高宗和秦桧主和投降,实际上,主和的责任不全在秦桧,起决定作用的是幕后的高宗赵构,这在《宋史·奸臣传》的《秦桧传》里,是多少有所反映的。(《光明日报》,1993年12月20日。)毛泽东同志认为,洋洋4000多万言的《二十四史》,写的差不多都是帝王将相,人民群众的生活情形、生产情形,大多是只字不提,有的写了些,也是笼统地一笔带过,目的是谈如何加强统治的问题,有的更被歪曲地写了进去,如农民反压迫、剥削的斗争,一律被骂成十恶不赦的“匪”、“贼”、“逆”。毛泽东认为,这是最不符合历史真实的假话。毛泽东同志这样说,这样看,这样认为,是在作了大量的调查研究之后,也就是在读了全部二十四史、《资治通鉴》、《续资治通鉴》、《纲鉴易知录》、各朝纪事本末、《续通鉴纪事本末》。他说过:看完《元史》,再看《通鉴纪事本末》,而后读《续通鉴纪事本末》。除了读这些大部头的史籍之外,他还读了大量的稗官野史、各种历史通俗演义、笔记小说、札记、随笔等等之后才得出来。毛泽东同志在书籍、知识的宝库里调查研究很广泛、很勤奋、很下功夫,几十年不止,几十年不倦。他曾说过:历史书籍要多读,多读一本,就多了一份调查研究。他生前还对身边的工作人员说过,一定要好好地读历史,要认真地读《资治通鉴》、《二十四史》,但要用马克思主义的立场、观点和方法读,否则就读不好,弄不清历史发展的头绪。他认为,书读得多了,又有正确的立场和观点,进行分析、判断和推理,就会少失误、少上当、少受骗;就会尊重历史、维护历史,把被颠倒的历史重新颠倒过来,恢复历史的本来面目。这是毛泽东同志读书生活中始终遵循的一种思想方法和恪守的哲学品质。

(作者为毛泽东同志晚年图书服务管理工作人员、中共中央办公厅老干部局原局长。)