长津湖那个极寒冬天,我的三叔长眠在朝鲜……

七十多年前,英雄的中国人民志愿军,高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜,雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江,同朝鲜人民和军队一道,历经两年零九个月舍生忘死的浴血奋战,赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

我的父亲,在战争中背井离乡10年,归家时,他最要好的三弟不见了。

长津湖战役创造了抗美援朝战争中全歼美军一个整团的纪录,迫使美军王牌部队经历了有史以来“路程最长的退却”,20岁的三叔在朝鲜永眠。

8年后,得知小儿子死讯,我的奶奶哭瞎了双眼,爷爷抽了大半夜的旱烟……

从日军到美军,这是一个中国人不畏强权、誓死反抗侵略者的故事;

这是我的家族与祖国共荣辱的故事;

今天,库叔要讲的,是每一个中国人的故事。

1

战火纷飞,父亲辗转南北

父亲的10年颠沛流离,始于1940年的春天。

一个叫傲村的日军小队长,带领300多名日军和汉奸占领了胶东第一大集——莱西水集。原来,水集街上最大的买卖“福顺德”楼寿康医院的老板姜孟九是中共地下党。汉奸带着日军来抓人,结果扑了个空。

“福顺德”楼,父亲曾工作过的地方

姜孟九曾在联合中学读过书,于是,日军和汉奸便到学校来搜查有抗日思想的进步学生,企图趁机得到姜孟九的下落。

要知道,父亲曾多次和同学在水集大街带头喊口号、演街头剧、宣传抗日思想,自然被列在重点搜查名单当中。

提前得到消息后,父亲和几个进步学生急忙找到在水集一带活动的沦陷区地下政治教育指导员,并紧急决定去大后方流亡求学。

半个月后的一天下午,父亲对刚从地里劳作回来的爷爷说:要去大后方读书!

爷爷放下铁锨䦆头:“大后方是哪个地场啊?”

“安徽阜阳。”

当时,国家有24所国立抗战中学,山东籍抗日将领李仙洲在安徽阜阳创建的国立22中,主要招收山东沦陷区的流亡学生。

一听到儿子要去自己从没听说的地方读书,奶奶的眼泪顿时下来了:“安徽阜阳在哪啊,那地场有日本兵吗?”

父亲安慰奶奶:“妈姆(妈妈,莱西方言),在日本人的手心里读书,不会有多大出息,要想读好书,我一定得去大后方,明早就走,和同学约好了。”

父亲离家的那天清早,10岁的三叔早早起来送行。父亲在村头与同学汇合后,三叔还是执意要再送父亲一段路。

父亲从大沽河畔的范家疃村徒步出发,辗转到达安徽阜阳,成为国立二十二中的一名学生,此后,又跟随学校西迁至陕西安康、汉阴,再度迁移到汉中……

抗战时期句响亮的口号,“救亡要从根救起”,这个“根”就是教育。当时,一些学校师资力量十分雄厚。

在国立二十二中时期,父亲的音乐课老师李杰民(山东聊城人,新中国音乐家协会会员,山东艺术学院第一任音乐系主任)是留学比利时和法国的声乐博士,其它的主课老师也大多出身北大、清华、北师大、辅仁、山大等名校,个个学富五车。

1948年8月14日陕西汉中,父亲和同学们合影

父亲终身记得他在抗战中学的恩师们,尤其是外语和化学老师。

吴惠波毕业于北师大外文系,时年约50,每堂课开始前,她都要领着学生大声朗读:“We are Chinese, we love China, long live China!”(我们是中国人,我们爱中国,中国万岁!)

张荫轩在讲“水分子”时说:“当你逃离沦陷区奔来大后方时,你的母亲流下的那一滴眼泪,就是水的分子组成的。与泪水同时存在的还有感情。水分子是物质,感情是精神,泪水是精神和物质的结合体。”

这席话一出口,父亲和许多同学哭作一团。

“课堂就是抗击日寇的战场,手中的笔就是抵抗日寇的钢枪。我们都是在屏住了呼吸在听课。”

父亲的回忆是那个时候教与学的真实写照。老师们教书呕心沥血,学生们学习如饥似渴,所以父亲和同学们的学问都十分扎实。

抗战胜利后,父亲的名声就在家乡传开了。国立二十二中高中部的最后一届共有74名毕业生,整个胶东半岛仅有7名,莱西莱阳(当时两县合二为一)只有父亲一人。

2

归来时,最好的三弟不见了!

1950年2月14日,农历腊月廿八,在莫斯科克里姆林宫的安德烈夫斯基大厅里,《中苏友好同盟互助条约》签订,对于拥有4亿多人口的中华人民共和国而言,这算得上是最好的新年礼物。

这一天,对于我远在乡下的爷爷奶奶来说,还有另一重喜悦——在这个飘着雪花的傍晚,离家10年的儿子、我的父亲回来了!

自人民解放军第2野战军18军南郑(今陕西汉中)留守处转业的父亲,走下了青岛至莱西的长途汽车,徒步回到了自己的家乡——山东莱西一个叫范家疃的村庄。

父亲回到这个27口人的大家庭,是拥有上千口人的范家疃村唯一没有分家的家族,仅父亲的堂兄弟姊妹就多达19位。然而,三叔并不在其中。

1945年,日本投降,胶东八路军对负隅顽抗的日军和汉奸开始了反攻作战。水集解放那天,胆大的三叔逃课去水集围观八路军作战。

次日,三叔受到学堂先生的教育:学生嘛,念好书就行,别的不要管,你喜舞刀弄枪,那当兵去好了。生性刚烈的三叔当即就与先生辩白起来。

当天,恰逢胶东八路军警备4旅来学校招兵,三叔立即报名,连家都没回,跟着队伍离开了。

这一年,我的三叔15岁。

爷爷奶奶得到消息后,急忙赶到学校找人,可是已经寻不到队伍。奶奶思儿心切,当夜哭瞎了一只眼睛。

读到三叔寄回来的几封家书,刚刚归家的父亲才了解到他参军后的情况:

三叔加入八路军警备4旅8团后,跟着部队横扫了胶东日军和顽固派;

接着西进,打莱芜、攻孟良崮、克周村、下潍县,还参加了济南、淮海、渡江战役;

一直打进了上海,成为27军80师240团司令部卫生班的班长。

三叔参加胶东警备4旅8团时,因受过联合中学教育,而且机灵勇敢,很快就受到了时任团作战参谋于春圃的重视。淮海战役后,已经升任240团团长的于春圃,将三叔从一线连队调到了团部任卫生班班长,加以培养。

父亲连夜给三叔写信,告知自己已归家,勉励三叔好好表现。

家人不知道的是,此时,三叔已经离开了上海,随部队来到了杭州湾北侧的金山卫,为解放台湾备战,进行武装泅渡演练。当时,部队的作战训练是秘密的,指战员的书信也受到了纪律约束。信寄出半年多,直到1950年的9月中旬,父亲才收到了结束攻台演练任务的三叔的回信。

喜出望外的父亲急忙写了回信,然而,又迟迟不见回音。

原来,朝鲜战争爆发,三叔所在的27军80师240团与整个27军以及9兵团已经沿铁路北上,到达山东的泰安一带,随时待命出国应战。

1950年10月25日,中国人民志愿军应朝鲜请求赴朝,与朝鲜人民军并肩作战。

父亲确切地知道抗美援朝战争,是在11月8日上午。下课后,父亲回办公室翻阅《人民日报》,在头条位置看到:

“新华社朝鲜北部某地电讯:在中国人民支援部队参加下,朝人民军获重要胜利,11天歼敌6千,收复广大地区”。

想起许久没有回信的三弟,父亲急忙按上次“浙江金山卫51002部队”的地址写了一封信,如石沉大海,依旧没有回信。

3

零下40度,浴血内洞峙

志愿军首战的策略叫“东顶西打”。“东顶”,是由42军124师、126师在黄草岭和越战岭设伏,阻击从元山、兴南和咸兴出发北进的韩军第1军团和后续跟进的美陆战1师与第7步兵师,击破麦克阿瑟东西合围朝鲜人民军于江界一带的“钳形攻势”。

正当志愿军出国第一战还在进行时,毛泽东和彭德怀就给美陆战1师和第7步兵7师设下了一个巨大的圈套——42军124师、126师一边阻击敌人,一边将其吸引到地形十分有利的长津湖后,交给宋时轮指挥的9兵团合而聚歼。

11月1日,三叔跟随部队自泰安出发,乘闷罐军列经过三天三夜的急行军,于4日从安东(今丹东)进入朝鲜。三叔所在的240团成了整个9兵团第一批入朝的志愿军战士。

当时,80师的作战任务是打击西线孤军北进的英军第27旅。5日,第一次战役结束后,英军第27旅开始南撤,而东线的美韩军队仍继续北犯,威胁到了西线志愿军的侧翼。

6日,三叔又跟随部队原路返回安东,奉命乘火车北上,绕道沈阳,经吉林的临江再次入朝,向朝鲜盖马高原腹地长津湖方向前进。

长津湖地区是朝鲜半岛最为酷寒的山区,平均海拔在1000至2000米之间,林木茂盛、山高路险、村镇寥落、满目荒凉。雪寒岭,荒山岭,死鹰岭……一个个地名让人闻之不寒而栗。

当地的朝鲜人说,能飞到死鹰岭上的鹰寥寥无几,就算能飞到上空,鹰的血液也会凝结,拖着双翅掉下来,摔死在山岭上。

更艰苦的是,伴随着三叔和战友们入朝的步伐,一股当地50年不遇的西伯利亚强寒流和暴雪进入了北部朝鲜,将整个盖马高原冻成了一个巨大的冰坨。

自12日从临江再次出国后,三叔和战友们以每天近60公里的速度,在冰天雪地里连续徒步行军400多公里,于22日到达长津湖以北的深甫里,随时待命,准备攻击骄横狂妄的美军。

自吉林临江渡江后行军途中“雪饮”的人民志愿军战士

此时,盖马高原夜间温度降到零下40摄氏度,站岗的哨兵手一摸枪栓,立刻就被粘下一层皮来。27军出国第一天冻伤多达700余人。80师239团2营4连170名战士,因缺少御寒知识,行军当夜和在国内一样照常洗脚,一下子冻伤了140人,连敌人的影子还没见到就失去了战斗力。

根据240团团长于春圃的命令,三叔带领卫生班下到各营,指导各连队普及出国前从东北老乡那里了解的防冻知识,有效避免了无谓的冻伤,保持了240团原有的战斗力。

27日夜里12时,冒着鹅毛大雪,27军各部队向长津湖东西两岸的美陆战1师和第7步兵师发起攻击。

美陆战1师组建于1911年,号称“美利坚之剑”。美第7步兵师成立于1917年,完成作战任务就像古代计时用的“滴漏器”一样准时无误,因而得名“滴漏器师”。第7步兵师下属三个绰号为“北极熊”“矛头”“水牛”的王牌团,三叔所在的80师240团对付的就是“北极熊”团的一部,交火地点在长津湖北岸的内洞峙。

内洞峙是一个仅有十来户人家的小村落,地形十分复杂,利守不利攻。战前80师侦察队的报告是美军的一个连(战斗开始前,一个连的陆战队奉命撤离,美第7步兵师一个营到此设防),所以80师便将240团的3营配属238团进攻新兴里,只用1营、3营实施攻击。

事实上,守卫内洞峙的是“北极熊”团统辖的第7步兵师32团1营,附师属57炮兵营直属连和第31坦克连的一个排,远远超出了一个营的兵力。

这天夜里,美32团1营营长费思中校和“北极熊”团团长麦克莱恩上校,恰好同在内洞峙,战斗一经打响,他们便在第一时间指挥力量反击志愿军。

然而,240团团长于春圃并不知晓这至关重要的战情,指挥1营、3营向美军发起猛烈攻击,战斗惨烈之甚,远超二战时的欧洲战场。

志愿军军史称之为“浴血内洞峙”。

4

我的三叔和“冰雕连”

内洞峙战斗仅仅持续了6个多小时,240团1营、3营的减员就达到2/3以上,140多人的3营8连仅剩不到20人。拂晓过后,在飞机轰炸和远程炮火的打击下,240团夜里攻占的阵地也大部丢失。

“上级宣传是纸老虎,结果打出个活老虎来!”志愿军240团无法咽下这口窝囊气,到了28日夜里,于春圃指挥1营、3营和归建的2营,接着朝内洞峙的敌人发起了更加猛烈的进攻。

当时,27军每个师有一个卫生队,每个团有一个排的卫生兵,大部分配到基层营连部队负责战地救护。三叔带领的卫生班,留在团部的包扎所里,主要抢救撤下来的重伤员。

战斗进行到29日凌晨,志愿军240团将内洞峙的美军击溃到长津湖以东的新兴里,“北极熊”团团长麦克莱恩也在撤退中被志愿军击毙。美军“滴漏器师”的战场时间表失去了准头,“北极熊”团的“熊劲”也暴露无遗,代替麦克莱恩指挥的费恩开始收缩队伍,做好了向下碣隅里撤退的准备。

这时,志愿军27军首长才搞清:内洞峙的敌人不是一个连,新兴里的敌人也不是一个营,而是一个加强团的规模。于是,27军副军长兼80师师长詹大南紧急调整作战部署,动用80师、81师全部的力量,自30日夜,围歼被困在新兴里的“北极熊”团。

詹大南给240团的任务是从新兴里东南的1445.6高地发起攻击。为了尽快消灭“北极熊”团,一改夜里近战的打法,白天也要追着穷途末路的美军猛打。

然而,到了30日黄昏,6个团里有5个团只剩下了不到四成的战斗人员,减员超过4/5的240团更是伤痕累累。

团长于春圃接到詹大南的命令,把主攻任务交给了最有战斗力的1营。1营800多人只剩下了70余人,营长邵名泽将主攻任务交给了还有不到2个排的3连。

自夜里11点开始,3连浴血奋战,一直打到只剩下一位叫王贵的战士,而且还被炮弹震得神志不清,“头上缠着绷带,浑身血淋淋,光着脚丫站在雪地里”。

1营副营长杨洪贵带领第二梯队2连2班冲上来时,王贵哭了:“3连只剩下俺一个人了,连长、指导员、副指导员和排长、班长都牺牲了……”

杨洪贵也流着泪说:“3连好样的,已经完成任务了,你快下阵地!”

王贵一把抹掉泪水说:“我得替牺牲的战友报仇!我跟哪个连打?”

杨洪贵见王贵态度十分坚决,当即让王贵加入了2连2班继续战斗。

一名副营长带领最后的一个战斗班上去了,这个时候,于春圃只剩下了身边的警卫班、卫生班、炊事班和通讯班了。

这些“班”级编制并不普通,相当于军里的干部大队和师里的教导队,是240团战斗部队的“种子”和“骨干”,到了万不得已的地步才会动用。

12月1日拂晓时分,眼见美军要跑,于春圃咬着牙、命令身边的警卫班、卫生班、炊事班和通讯班,约大半个排的人员,对美军发起了最后的一击。

三叔此前在一线连队当过战斗班长,打起仗来半点不含糊,接到团长的命令后,和警卫班长兵分两路带着人朝三兴里冲了上去。

就是这最后一击,志愿军彻底击垮了“北极熊”团。

经过5天5夜的血战,到此日凌晨,3288人的“北极熊团”伤亡被俘2903人,仅有385人肢体完好。

被志愿军缴获的美第7步兵师“北极熊”团旗

部队在打扫战场时,发现了牺牲在雪窝子里的三叔。他被美军战机投下的炮弹片削去了半边脸,脸边流下的血冻成了一块冰疙瘩。

奶奶口中“浓眉大眼、家族里长得最英俊”的三叔,“好打抱不平、常常替被欺负的同学出头、文武双全的三叔,永远留在了朝鲜的长津湖。

更为惨烈的是81师242团2营5连。11月30日夜,接到在新兴里以南3公里处埋伏阻击南撤美军的命令后,2营营长谢德仲立即命令5连跑步前进到1221高地。

可是,直到12月1日下午3点许,冲出新兴里包围圈的美军赶到1221高地前时,5连的战士却没有打响一枪一弹。

营长谢德仲火了,骂着跑上了1221高地,一看却嚎啕大哭起来。原来,在这里守候了一夜加一个上午的5连官兵,全部成战斗队形冻死在了简易的掩体里。

长津湖战役志愿军9兵团出现了3个“冰雕连”,242团2营5连就是其中之一。

中国人民志愿军27军“冰雕连”战士

当时,有幸逃脱的美第7步兵师57炮兵营营长卡罗.D.曾顿斯中校,后来回忆说:“我从未见过像这样的战斗,在二战中,我遇到过德军最后一次大反攻,但也不似长津湖(内洞峙、新兴里)之战这样激烈,那情景真不堪回首。”

“如果中国人没有于1950年11月在清(川江)长(津湖)战场稳执牛耳,此后的世界历史进程就一定不一样。”这是英国牛津大学战略学家罗伯特·奥内尔博士,在其《清长之战》中的原话。

5

“人埋在朝鲜,有机会去看看你三爹”

1952年10月,27军回国,父亲经多方打听,才知道三叔的部队参加了抗美援朝战争,但是三叔现状如何却不得而知。

1953年7月27日,朝鲜停战协定签订,历时2年零9个月的抗美援朝战争结束,大部分志愿军陆续回国。

父亲心中隐隐涌起不好的预感,但看到报纸上说有志愿军留在朝鲜、帮助朝鲜进行战后重建,心中再度燃起了希望。

这一年大年三十上午,在一片锣鼓喧天和“拥军秧歌”声中,村支书将一块木质红字的“军属光荣”的牌匾,钉在了爷爷奶奶家的门框上。

爷爷喜得合不拢嘴,对放假回家的父亲说:“恁(方言,你)三弟一人参军,咱们全家光荣!”

奶奶叹气:“光荣是光荣,可宽(三叔的乳名)到底在哪里啊?难道连封信也不能写吗?”

此后,为了打听三叔的准确消息,父亲连续多次给三叔出国前的部队地址浙江金山卫写信,可每次都因“地址不详”或“查无此人”被退回。

无奈,父亲开始给在北京新华社工作的同学曲季涛写信求助,三叔仍杳无音讯。

1958年3月12日,志愿军总部发布了撤军公告,志愿军将分三批撤出朝鲜。10月26日,最后一批志愿军回国。

不久,苦等8年的爷爷奶奶和父亲,终于等来三叔的消息——县兵役局的两名干部带来了三叔的烈士证书。

位于青岛莱西范家疃村爷爷奶奶的故居

老两口都不认字,兵役局的干部读给他们听。奶奶当场哭倒在地,爷爷蹲在旁边一个劲地抽旱烟。两名干部准备离开时,爷爷忽然站了起来,扔掉手中的烟袋锅,抄起门边的铁锨朝他们身上拍去。

兵役局的人从来没遇见这阵势,拔腿跑出了院子。这边的爷爷,也抬腿追到了大街上,边追边骂:“俺儿都死这么长时间了,恁这才吭声?啊!还俺儿!”

村里的人,包括陪兵役局干部来的村支书和镇上的干部在内,没有一个人敢上前阻拦爷爷。许多人都知道,爷爷有六个儿女,大儿子(父亲)早年流亡抗日,是县里有名的读书人,两个女婿在抗战时期就参军上前线打仗,1955年授衔后,一个是上海警备区司令部的大尉,一个是新中国第一代海军少尉军官。

如今,最小的儿子又牺牲在了朝鲜战场。大家无不同情已经65岁的爷爷。

父亲得知此事,赶忙借了一辆自行车赶回家中。这时,奶奶已经哭瞎了双眼,瘫坐蒲团上,喊着三叔的乳名,爷爷依旧拄着铁锨站在门口。

村里围观的人越来越多,父亲深思了好一会儿,才上前轻声告诉爷爷:“抗美援朝牺牲的人多了。听北京的同学说,连毛主席的儿子毛岸英都牺牲了。”

爷爷一听这话,愣了好半天,才跟父亲走进了院子,埋头蹲在角落里抽了大半夜的旱烟。

春节前,又到了送光荣牌的时候,连续送了7年的“军属光荣”变成了“烈属光荣”。父亲带回家两张三叔的画像:一张头戴大檐帽的半身像,一张骑着高头大马,威风凛凛。爷爷看着像极了三叔的画像,找出了手锤和钉子,将其挂在了家里最显眼的地方。

我高中毕业的那一年,积劳成疾的父亲去世。病重期间,父亲只说过两件家事,一是让母亲托人将年幼的大妹和小妹带来医院看了最后一眼,再就是嘱咐我:“你三爹是志愿军烈士!人埋在朝鲜,有机会去看看你三爹。”

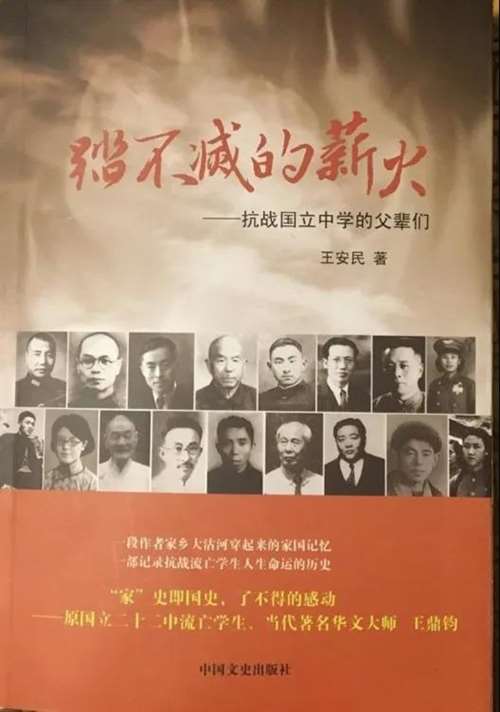

《踏不灭的薪火》

封面中第二行的左五为父亲

从在抗战中流亡辗转求学的父亲,到年仅20岁为国捐躯的三叔,再到操劳一生的爷爷,以及翻阅百余位志愿军将士回忆录、历史资料和纪录片,回溯祖辈与父辈们故事的我,都感受到了国家一路走来的艰辛与振奋!

这是一部不畏强权誓死反抗侵略者的故事,这是我的家族与祖国共荣辱的故事,这也是每一个中国人的故事。