周恩来在新闻出版界的朋友圈

“傍晚,周恩来来,谈半小时而去。精神奕奕。”1949年9月11日,曾任商务印书馆编译所所长、经理等职的张元济在日记中写道。其时,张元济应邀由沪北上,出席新政治协商会议。9月13日,周恩来主持新政协筹备会常委会第五次会议,讨论修改《中国人民政治协商会议共同纲领(草案)》等,以备政协代表分组讨论。当天下午,应周恩来、林伯渠之约,张元济赴御河桥军管会晚宴,并“居首座”,同席者包括陈明仁将军、化学家侯德榜、桥梁专家茅以升等。据张元济记述:“周君后至,一一握手入座”,“酒菜甚丰”,“过八时散”。停留北平期间,毛泽东也专程邀请张元济同游天坛,陈毅、刘伯承等随行,合影留念,礼遇颇高。1958年,周恩来到上海视察时,又抽时间探望了年届九旬、患病在身的张元济,“主席特托我来探望您”,尽显礼贤下士之风。在漫长的革命、政治生涯中,周恩来与诸多新闻出版界人士因缘际会,他求真、务实、灵活的作风,对于时下开展舆论引导工作、对外讲好中国故事仍有借鉴意义。

担任范长江的入党介绍人

范长江虽然参加过南昌起义,但当时他只是贺龙麾下一名“学生兵”,与领导起义的周恩来并无交集。1935年,年仅26岁的范长江以《大公报》旅行记者的名义,由上海溯江而上,开始四川、甘肃、陕西等地的西北之行,他通过实地调研走访,采写了大量旅行通讯,后结集为《中国的西北角》一书出版。该系列通讯,既有对中国西北风土民情的记述,也有对工农红军长征情况的报道,并对日本觊觎中国西北的企图作了论述,范长江由此名声鹊起。据范长江回忆,1937年2月4日,他在西安杨虎城公馆首次见到了周恩来。在范长江笔下,周恩来“有一双精神朴质的眼睛,黑而粗的须发,现在虽然已经剃得很光,他的皮肤中所藏浓黑的发根,还清晰地表露在外面”,“穿的灰布棉衣,士兵式的小皮带,脚缠绑腿,口音夹杂着长江流域各省的土音,如果照普通谈话的口音推断,很有点像江西人”。两人相约翌日作“竟日之长谈”。与周恩来会晤后,范长江驱车前往延安拜会毛泽东等人。

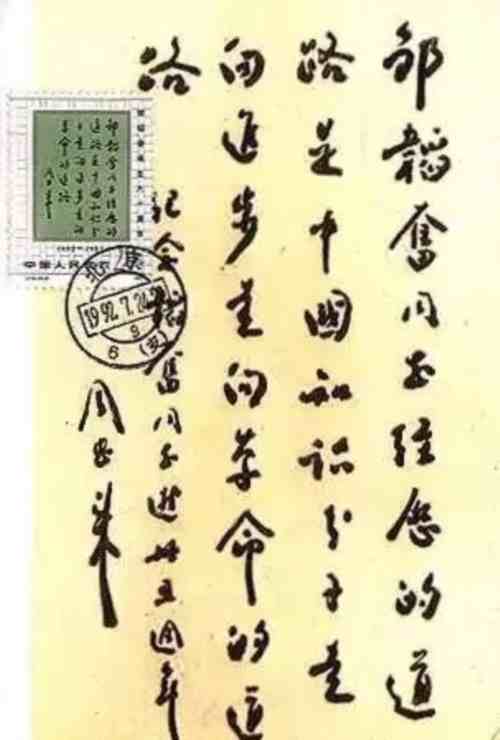

1938年3月,范长江等在汉口发起成立“中国青年新闻记者学会”(“中国记协”前身),周恩来同他保持着频繁往来。不久,范长江等记者奔赴津浦铁路前线采访,经历了台儿庄大捷和徐州会战的炮火洗礼。为庆祝范长江一行凯旋,新华日报社举办欢迎会,周恩来因事没有出席,于是修书一封:“长江先生:听到你饱载着前线上英勇的战息,并带着光荣的伤痕归来,不仅使人兴奋,而且使人感念。闻前线归来的记者正在聚会,特驰函致慰问于你,并请代致敬意于风尘仆仆的诸位记者。”6月7日,周恩来又给范长江写信,告知已与国民政府军事委员会政治部部长陈诚约好,拟于9日正午与战地记者们会餐,“届时当可静聆诸先生对于二期抗战的经验与教训的高论”。

◆1938年5月27日,新华日报社欢迎战地记者时的合影。前排右一为范长江。

随着与周恩来等人交往的密切和了解的深入,范长江提出了加入中国共产党的意愿。1939年5月,经中共中央批准,同意范长江秘密入党,周恩来主动担任其入党介绍人。颇为“巧合”的是,邓颖超为范长江妻子沈谱的入党介绍人之一。范长江与沈谱结婚时,周恩来写了“同心同德”四字为贺。此后多年,范长江协助周恩来开展新闻宣传工作,堪称左膀右臂,并历任香港《华商报》社长、解放日报社社长、人民日报社社长等职。

与邹韬奋一见如故

邹韬奋因主编《生活》周刊知名,并主持生活书店经营管理。20世纪三四十年代,周恩来与邹韬奋时有互动。在八路军汉口办事处,周恩来与邹韬奋一见如故:“我们见面就是朋友了。当然我们没见面的时候已经是朋友,是好朋友了。”周恩来曾向《救亡日报》负责人夏衍表示,办报要学习邹韬奋办《生活》周刊的作风,通俗易懂,精辟动人,讲人民大众想讲的,讲国民党不肯讲的,讲《新华日报》不便讲的。

因为有共同的抗日诉求,邹韬奋逐渐对周恩来等中共人士抱以好感。邹韬奋等邀请中共领导人前往生活书店演讲、座谈。在生活书店茶话会上,周恩来就曾发表演讲《第二期抗战中的文化工作》,叶剑英作过报告《今后的战局》,董必武、徐特立、博古、凯丰等中共人士则在生活书店谈过“国共关系”。

《生活》周刊后来遭到国民政府查封,生活书店分店陆续被关停,邹韬奋的人身安全也受到威胁,只得奔走香港等地。周恩来多次部署对邹韬奋进行接应,务必确保其安全。诚如邹韬奋所言:“从武汉到重庆, 直到我离开重庆到香港,其后,回到上海,转到解放区,我的一切工作和行动都是在党和周恩来同志指导下进行的”,“周恩来先生的确是我的良师益友”。为便于以非党员身份开展工作,周恩来等曾婉拒邹韬奋加入中国共产党的请求。不想1944年7月,邹韬奋因耳疾在上海病逝,时年50岁。得悉噩耗,周恩来向中共中央提议:在延安为邹韬奋开追悼会,《解放日报》发表悼文,中央致挽电。中共中央给邹韬奋家属发来唁电:“先生遗嘱,要求追认入党,骨灰移葬延安,我们谨以严肃而沉痛的心情,接受先生临终的请求,并引此为吾党的光荣。”周恩来另写了专函寄给邹韬奋遗孀沈粹缜,进行慰问。邹韬奋逝世五周年之际,他又代表中共中央题词:“邹韬奋同志经历的道路是中国知识分子走向进步、走向革命的道路”。在邓颖超当年寄给周恩来的书刊目录中,就有邹韬奋的遗作《患难余生记》。

如今,以范长江、邹韬奋命名的“长江韬奋奖”以及“韬奋出版奖”,在新闻出版界依然瞩目。而由生活书店、读书出版社、新知书店合并组建的生活·读书·新知三联书店,也成为中国出版界的一块金字招牌。

点将冯雪峰出任人民文学出版社社长

与毛泽东类似,周恩来同样喜爱鲁迅的作品,在中南海西花厅办公室的书架上,就有《鲁迅全集》。中华人民共和国成立后,鲁迅著作编刊社在上海组建,主要负责整理、编校、出版鲁迅的作品,冯雪峰担任社长兼总编辑。不久,人民文学出版社在北京成立。据时任出版总署署长的胡愈之回忆,有一次周恩来打来电话:“叫冯雪峰做人民文学出版社社长,但待遇要比普通社长高一点,工资要高一点,要给他一辆私人用的小汽车。”冯雪峰配有一辆詹姆牌小轿车,“那是副部长一级的高干才有的专车”。王小平在《冯雪峰伯伯漫忆》一文中写道:“周总理指示配给他一辆专用小汽车,他却很少坐,只有到中南海开会等重要活动,才偶尔坐坐,平常上班就戴顶大草帽,雇一辆三轮车,坐到社里;如果下雨天他坐汽车回家,在胡同口就会下车,步行回家,怕车轮溅起的泥水落到行人身上……”

人民文学出版社当时因负责出版全国的文学类图书,有“皇家出版社”之称。冯雪峰与鲁迅渊源颇深,这可能是他被周恩来“点将”委以重任的缘由之一。参加过长征、被关入过“上饶集中营”的冯雪峰,早年以诗文创作、文艺评论知名,与鲁迅等合作编辑中国左翼作家联盟刊物《前哨》(后改名《文学导报》)杂志,编辑《科学的艺术论丛书》传播马克思主义文艺理论。20世纪30年代,冯雪峰受毛泽东、张闻天、周恩来等人委派从陕北前往上海,开展统战、联络、情报搜集相关工作,一度住在鲁迅家里。目前普遍认为,鲁迅生前委托冯雪峰安排转送金华火腿到陕北,以便分赠给毛泽东、周恩来等中共领导人。冯雪峰走马上任后,除了主持日常社务,还花费大量心力征集鲁迅佚稿,增加注释,这为人民文学出版社于20世纪50年代陆续推出“十卷本”《鲁迅全集》奠定了基础。

◆1945年10月19日,周恩来与出席重庆文化界纪念鲁迅逝世九周年大会的文化界人士在一起。左起:叶圣陶、冯雪峰、舒舍予、周恩来、冯玉祥、郭沫若、邵力子、柳亚子、胡风。

《鲁迅全集》“十卷本”出版之后,新的整理、增补、修订工作仍在继续。鲁迅之子周海婴曾上书毛泽东,提议编辑出版一部包括书信和日记在内的新注本《鲁迅全集》。毛泽东批示:“我赞成周海婴同志的意见,请将周信印发政治局,并讨论一次,作出决定,立即实行。”1968年3月,鲁迅遗孀许广平去世,周恩来参加了遗体告别活动。周海婴将许广平要求查寻鲁迅书信手稿的遗书交给周恩来。原来,鲁迅《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》手稿曾被中央文革小组成员戚本禹拿走,下落不明。为此,周恩来向陈伯达、江青、姚文元等人读了许广平的遗书,并提出要查清戚本禹“盗信事件”,立即追回鲁迅书信手稿。美国总统尼克松“破冰”访华期间,周恩来特地派人挑选一套《鲁迅全集》作为礼物赠给来宾。毛泽东、周恩来对鲁迅作品的重视,为人民文学出版社后续出版“十六卷本”《鲁迅全集》提供了保障。

为王云五编的四角号码字典正名

随着“文革”的发展,许多书刊资料文献常被当作“封资修”而遭焚毁或雪藏,社会“书荒”现象极为普遍。1970年9月,周恩来接见国务院文化组、科教组和文化出版等部门负责人,商讨如何解决“多出书,出好书,解决青年一代着急没有书看的问题”。比如,商务印书馆总经理王云五曾担任过国民政府财政部长等职,后被大陆方面视为“战犯”。周恩来为此明确指出,“王云五编的四角号码字典为什么不能用?不要因人废文。一个人有问题,书就不能用了?它总有可取之处嘛!要懂得水有源树有根。《新华字典》也是从《康熙字典》发展来的嘛!编字典可以有创造,但创造也要有基础。要古为今用,推陈出新。”周恩来会上指定科教组负责组织修订《新华字典》,争取早日出版发行。王云五后来从“弃文从政”角度追忆了他对周恩来的感怀。在一次“政协最后破裂之会”上,周恩来指责国民党无合作诚意,“并朝着我说:‘像云五先生的参加政府,我深信他现在的内心也感着不好过。’这句话,无论是善意的忠告,或是恶意的讽刺,总使我内心大为感动。”两人最后互道“再会”、握别,从此天各一方。

1971年4月,周恩来又接见全国出版工作座谈会领导小组成员,批判出版界的极“左”思潮,提出要用历史唯物主义的观点,一分为二地看待问题。“不出历史、地理书籍,是个大缺点。”周恩来批驳了封存《鲁迅全集》《红楼梦》《水浒传》等作品的做法:“一面说青年没书读,一面又不给他们书读,就是不相信青年人能判断。无怪现在没有书读了,这完全是思想垄断,不是社会主义民主。”周恩来着意“纠偏”,无疑有助于统一认识,促进出版界恢复正常业务。周恩来同时要求出版工作“要有长远规划”,若干年后,全国“上山下乡”知识青年将有2000万,“出版工作要为这些下乡知识青年考虑”。

吴庆彤曾任国务院办公室主任、国务院副秘书长等职,长期协助周恩来开展工作,据他回忆,“文革”期间,周恩来力主“扣压”部分选题计划。“例如有一个省编了一本画册,名为《井冈山的斗争》,第一张画是林彪带南昌起义部队上井冈山与毛主席会师。要求列入出版计划,在全国发行。我报告了总理,总理指示:‘这是歪曲历史,压下来,不答复。’”吴庆彤依据周恩来指示精神,还“压下”了一名高级干部写的、大肆吹捧林彪的书稿,“压了一段时间,发生‘九一三事件’,林彪自我爆炸,此事不了了之”。

重启《二十四史》点校工作提名顾颉刚“总其成”

“文革”爆发后,大陆出版界受到严重干扰,业务普遍停摆,素以古籍整理知名的中华书局也沦为“必须”被砸烂的“修正主义的黑窝子”,很多专家、员工被集体下放到湖北咸宁五七干校,进行劳动改造。1971年4月,周恩来作出批示,要求恢复《二十四史》出版工作:《二十四史》中除已有标点以外,再加《清史稿》,都请中华书局负责加以组织,请人标点,由历史学家、中国科学院历史研究所研究员顾颉刚先生总其成。年近八旬高龄的顾颉刚之前点校过《史记》等典籍,当他得知消息后表示,十分感谢周总理的信任、重托,一定竭尽全力完成任务。早在20世纪50年代末,毛泽东就曾指示历史学家吴晗、范文澜标点《史记》《汉书》等“前四史”,这一规划后拓展为“二十四史”点校工程,但随着“文革”开展一度中断。周恩来的批示,可谓正当其时。

周恩来历来关注中华古籍的整理和保护工作,中华人民共和国成立之初,他便主持政务院颁布了《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》,防止古籍流失海外。国务院科学规划委员会随后组建全国古籍整理出版规划领导小组,并把“古籍办”设在中华书局。在生命最后,周恩来还责成国家文物局、北京图书馆等机构,尽快编出全国古籍善本总目。经周恩来等人提议、支持,“二十四史”点校工作得以重新启动。顾颉刚因年事已高,具体工作主要由白寿彝、赵守俨等人组织协调,王仲荦、唐长孺、郑天挺、邓广铭、罗尔纲、启功、周振甫等80多位专家学者襄助,点校整理工作在北京、上海同时进行。“文革”后期,“二十四史”及《清史稿》点校完毕、陆续出版。1978年,中华书局全部出齐点校本,共计3758卷、3800万余字,单行本分订299册,“二十四史”这项前后历时近20年的出版工程终于暂告一段落。借由点校“二十四史”,诸多学人在历史的动荡时局中有了一个“避风港”,学术生涯得以延续,善莫大焉。2007年,中华书局又启动了对点校本“二十四史”的修订工程,可谓薪火相传。

“文革”时期,周恩来还对范文澜、章士钊等人的著作出版给予支持。如他就范文澜所著《中国近代史》《中国通史简编》的修订出版请示报告作出批示:“这件事是主席交下来的,很重要。”章士钊研究柳宗元文集的《柳文指要》一书,周恩来同样批示:“同意,即行付印出版。”毛泽东对出版该书也作过类似批示。《柳文指要》一书最后以16开本、竖排繁体、线装三函出版,印制3000部。在当时“稿酬”已几乎不被论及的情况下,周恩来特意指示出版社以“赠予”或“生活补助”名义,向章士钊支付一万元稿酬。会见到访的尼克松时,周恩来向对方介绍翻译章含之,并称赞其父章士钊耄耋之年完成了百万字巨著《柳文指要》,尼克松对此表示钦佩。

与吴冷西等探讨新华社业务

毛泽东曾要求新华社“把地球管起来”,“让全世界都能听到我们的声音”。中华人民共和国成立初期,周恩来与时任中共中央统战部副部长的徐冰、时任新华社副总编辑的吴冷西等人谈话时嘱托,要帮助新华社熟悉各党派民主人士和无党派民主人士情况,订出名单排列的先后次序,这是处理中共同各民主党派、民主人士关系相当重要的政治问题。对于新华社驻外分社布局,周恩来则认为可以按先苏联东欧,其次亚非地区,再次欧美的主次展开。

◆1966年4月10日,周恩来总理接见从印度尼西亚归来的新华社雅加达分社一行。前排右五为周恩来总理,前排右三为新华社社长吴冷西。

新华社品牌《参考消息》《参考资料》以刊载外媒国际热点问题报道、涉华言论等为主,这对于把握世界局势和动态非常有益。据在新华社参编部任职的张辛民回忆,周恩来曾对外事系统干部表示:“主席和我每天都要看《参考资料》,实在太忙了,也要看《参考消息》”;一度要求新华社参编部要把收到的重要外国电讯及时译出,打成清样,送到他手中;有时周恩来从《参考资料》中挑选出文章,指定刊于《参考消息》第几版,成了实际的总编辑。《参考资料》曾转载日本友人敬仰周恩来的文章,周恩来看后说:“吹我的,读了讨厌”,要求今后切实改正。对于报道中出现的问题,周恩来往往及时拎出来分析,如他指示新华总社:《参考消息》报喜不报忧;敌人骂我们的话还是要登一些,不登一些骂我们的东西,群众、造反派就不能知道多方面的情况;不要“怕”字当头。

在同新华社记者徐熊等谈话时,周恩来认为:要当好记者,就要干一行,学一行,精一行,外事记者必须透彻通晓时势;要采访什么学什么,遇到复杂问题要经常与行家切磋琢磨;搞时事采访,也是做外交工作,要懂得外交工作的艺术,并且为外交工作做出贡献。周恩来多次接见过新华社工作人员,不时提醒:新华社的稿子还是老一套,不敢创新,不能打破旧框框;你们写的消息不生动活泼,没有人愿意看;西方记者写的东西就很活泼,你们可以学习一下;当记者就是要打听,了解情况,自己创造,不要等现成的。

外国人名、地名统一问题在翻译界、外交界、新闻出版界经常遇到。为此,周恩来指示新华社译名室负责整理、统一工作,新华社曾编著《常见日本人名、地名手册》分发。经周恩来具体指办,新华社译名室先后将非洲的“怯尼亚”改成“肯尼亚”,“莫三鼻给”修订为“莫桑比克”,“塞拉勒窝内”改为“塞拉利昂”。外国人名、地名等翻译归口新华社此后成为常规。

接见新华社、中央新闻电影制片厂等单位有关人员时,周恩来就新闻摄影工作指示说:新华社、人民日报社、广播电台要注意协作,互相通气。“文革”时期,新华社军管小组有人提出,在新华社报道的一条消息中没有提到写信向毛主席致敬,不妥。周恩来驳斥:现在什么大小事都给毛主席写致敬电,这种风气不好,要刹住。

编辑、记者“出身”的周恩来,既陪同毛泽东接见过《晋绥日报》编辑人员,又多次修改《人民日报》社论,还为《光明日报》题词“光明之路”……在同图书馆学家、目录学家邓衍林会谈时,周恩来谈到:“除编印全国性的总书目外,还要根据科学家的需要,进一步把历史文献中的科学技术等重要资料,用最新最科学的方法,系统而迅速地整理出来,为国民经济建设服务”,还“要编印国内外最近出版的科技资料索引,做到需要任何资料和文献,一索即得”。“文革”时期,周恩来因势而变,力挽狂澜,不断推动了诸多出版文化工程的开展,同时及时批准《考古学报》《文物》《考古》复刊。周恩来的诸多言行事迹和思想理念,足以知往鉴来。