安生:苏联是怎么解体的——从《办公室的故事说起》(2)

上一次,用《办公室的故事》为例,说明了1970年代苏联的社会状况,在勃列日涅夫时代,苏联的情况与中世纪的封建国家类似,一群能力不断退化的贵族统治着一群心怀不满、消极怠工的农奴。

享受特供的高级干部们能力不足,社畜们心不在焉。他们更关心的是:第一、如何攀龙附凤,加入贵族的行列。第二、怎么弄到外汇购买进口货。第三、趁领导不注意,去排队抢购苏联国产的消费品。

特供待遇摆在那里,生活压力与高级干部们无关。生活压力摆在那里,宏大梦想与社畜们无关。

一个国家分成两个阶级,虽然在同一个国家,但是两类人仿佛生活在平行宇宙,永远没有交集。

社会主义国家,怎么会这样呢?

历史总是有连续性,如同生物进化,我们总能在高级生物身上找到原始生物的影子,比如早期人类的胚胎和鱼类的胚胎极其相似。

所以,要分析勃列日涅夫时代出现的社会问题,必须回溯这些社会问题的起源。当然,这种回溯不会是无限的,回溯的终点,应该是引发这些社会问题的相关政策的起点。

要弄清勃列日涅夫时代,高级干部与社畜之间生活的隔阂,我们就要弄清,苏联是从什么时候分成两个阶级的。

这一切要从斯大林时代说起。

1928年,斯大林战胜托洛茨基——季诺维耶夫集团,逐步确立总书记地位,但是经济权力仍然在布哈林、李可夫手中。1953年,斯大林去世。斯大林控制苏联大约24、25年,这段时间可以认为是斯大林时代。

丘吉尔评价斯大林:他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核弹的强国。

从第一次世界大战爆发到1920年内战大致结束,连续打了7年仗,损失了千万数量级的人口,国家基本已经破产,农业水平只相当于战前的65%,工业几乎全部停产,工业品少得可怜,生铁产量11.6万吨,,只相当于战前的3%,人均不到1公斤,煤产量比战前减产2/3,石油产量减产3/5,纺织品减产95%,人均棉织品不到1米。

斯大林接手苏联的时代,虽然经过1920年代新经济政策的休养生息,苏联一些主要工农业产品的水平还不如沙俄时代,说当时的苏联使用木犁并不夸张。斯大林去世的时候,苏联在工业产品总量和军工技术方面已经是当之无愧的世界第二强国,期间还经历了惨烈的卫国战争,几乎打光了一代壮丁。

所以,丘吉尔对斯大林的评价并不算夸张。

另一方面,必须承认,斯大林时代也是经济高度集中的时代,饥荒频繁的时代,恐怖政治的时代,个人崇拜的时代。

许多人鼓吹红军的暴力美学,这些人只喜欢看钢铁洪流排山倒海,绝对不喜欢内务人民委员会的同志半夜敲他家的门,请他去跟他们走一趟。这些人,基本都是叶公好龙的人。

要了解斯大林时代,先要了解当时的历史背景。

首先,在当时,苏联怎么发展是存在争议的。

马克思的判断是无产阶级革命会出现在发达国家,截至巴黎公社时代,这个判断是没错的。19世纪末,情况出现了变化,随着列强帝国主义化,列强国内矛盾缓和,无产阶级的斗争性被削弱。与之对比,殖民地国家社会矛盾激化,殖民地国家出现了无产阶级,马克思主义开始流行。于是,列强国内的马克思主义派别要改良,殖民地国家的马克思主义派别要革命。

现实情况是成功的无产阶级革命出现在全球化时代受压迫最严重的经济落后的半封建半殖民地国家,这些国家往往在工业化的早期,甚至还没有进入工业化。俄国虽然是列强,但是政治上是半封建的,经济上是英国、法国的债务殖民地。俄国的大多数甚至绝大多数劳动者,都不是无产者,大多数是独立生产的小农,本身就缺乏共产主义精神。共产主义发展所需的工业化以后,社会化大生产、大分工,劳动者与资本对立,所有劳动者工资和待遇处在大致相仿的水平,在劳资斗争中一荣俱荣一损俱损的利益同盟并没有确立,物质资源丰富、劳动者集体主义增强的基本条件并不具备。不仅如此,这些国家之中,在经济基础和上层建筑尤其是思想上层建筑之中,还有很多封建残余。

十月革命是一场全国范围的反战兵变。随后与白军的战争,其实是反侵略战争。虽然革命取得了成功,但是俄国并没有实现共产主义(社会主义)所需的生产力发达、物质资源丰富、只要改变分配关系就可以让大多数人可以衣食无忧、劳动群众集体主义思想占主流的基本条件。一群缺乏集体主义思想的小农,因为战争的压力活不下去造反了,造反以后一步跨越几百年,直接进入了社会主义。当时的苏联既没有可以实现共产主义的物质基础,除了少数思想进步的城市工人,多数劳动者也缺乏集体主义的思想。

要实现物质极大丰富,大多数劳动者成为无产者,就要实现工业化。要实现工业化就需要巨额的积累(或者说投资),要实现巨额积累就要减少消费(总产能不变,投资品多,消费品自然少)。在消费品本来就不足的情况下,减少消费,必然导致劳动者生活艰苦,至少不能迅速改善。

苏联的一切问题源于当时的经济基础。十月革命时,俄国的经济基础还有大量的小农存在,并没有进入小农大批破产,大批一无所有的劳动者或者进入城市成为无产者或者在农村成为雇佣劳动力的阶段。类似英国的圈地运动的过程,在十月革命的时代,在俄国还没有发生。

如果已经进入那样的阶段,在农村只要剥夺少量地主或者农业资本家即可,不会激起严重的反抗。在城市有大批拥有共产主义思想的无产者,他们之中可以选拔出大批优秀的彼此相对独立而不是沾亲带故的共产党员和干部。

斯大林接手的苏联前途茫茫,矛盾尖锐,内忧外患,暗流涌动。

首先,当时怎么发展苏联,观点激烈交锋,并不统一。

在对外关系上,有两派观点:一派认为,全球化的时代,分工如此细致,一国独立建设社会主义必然遭到资本主义世界的封锁,导致生产力水平退化、下行,社会主义无法建立在生产力落后的基础上,必须不断革命,把赤旗插遍全世界,才能在全球范围彻底建成社会主义。另一派认为,全球化的时代,资本主义发达国家已经把其他国家整合为经济殖民地,向落后地区转嫁损失,爆发革命的都是相对落后的国家。这些国家生产力水平并不发达,其国力不允许它们直接挑战资本主义列强,不顾现有实力,盲目发动战争,只能使国力日益衰微。

在对内政策上,也有两派观点:一派认为,苏俄的经济基础并不发达,有大量的资本主义和小农经济的残余,强行使用战时共产主义,必然激起强烈的反抗,应该允许非社会主义的经济存在,鼓励各种方式发展生产,为过渡到社会主义积累物质条件,条件成熟再因势利导加速工业化发展。另一派认为,资本主义内部矛盾尖锐激化,帝国主义战争迫在眉睫,苏俄没有那么多时间按部就班发展生产,必须使用激进的手段,不惜牺牲农民的利益,加速工业化,为赢得下一次帝国主义战争创造物质条件。

无论是内政还是外交,两派的观点都是有道理的。

其次,苏联国内工农矛盾尖锐。

与其他国家革命的农村包围城市,农民军队进城路径不同,十月革命是城市暴动,红军下乡。苏共在农村的根基比其他国家要薄弱得多,农民对苏共的支持有限。夸张一点说,苏共控制着的大城市,如同被广大农村包围的孤岛,苏共的命令不出大城市。

俄国农民对搞共产主义兴趣不大。当年他们参加和支持(至少不反对)十月革命的原因,是克伦斯基政权坚持不退出战争,俄国农民作为重要兵源,要被抓壮丁送到前线送死。布尔什维克的口号:人民应该拥有和平,把土地交给农民,把面包发给饥饿的人,把工厂交给工人。和平和土地,前两条合他们的胃口。

俄国退出一战以后,农民的目的已经达到了,他们希望的是过小日子,多打粮食,粮食多卖钱,改善自己的生活,只要白军不危害他们的生活,他们对红、白军之间你死我活的战争兴趣不大,他们对承担国内战争的成本很反感,对让他们承担成本的工业化则完全没有兴趣。

在十月革命之后的国内战争后期,布尔什维克政权与农民的关系已经非常紧张了。控制城市的布尔什维克需要粮食,供给前线红军,养活城市人口,恢复生产,发展工业,但是当时没有轻工业品给农民,钞票和废纸差不多,没有对应的等价物支付农民提供的粮食,粮食根本收不上来。

当时,施行战时共产主义和余粮征集制度,虽然世界大战结束了,土地给了农民,但是口粮和种子粮以外的余粮要全部上缴。农民也不傻,既然多收了粮食,也不是自己的,所幸就少种粮食,够口粮和种子粮就可以了。没有余粮,你收什么余粮?结果,粮食征集队下乡抢粮食去了——虽然给一定的纸币,但是纸币什么也买不到,和废纸没有区别。没有余粮就抢口粮,至于农民挨饿不在粮食征集队的考虑——谁让你不多种粮食。由于铁路运输瘫痪,许多抢来的粮食,运不出去,烂在仓库里。被抢粮的农民饿肚子,没有收到粮食的工人也饿肚子,来自工农的红军也军心动摇,大家都不满意。

1920至1921年,先后爆发了多次起义。最有名的是彼得格勒的喀琅施塔得水兵事件。彼得格勒是十月革命爆发的地方,喀琅施塔得水兵造反,几乎要复刻当年的二月革命和十月革命。布尔什维克的基地在大城市,如果彼得格勒和莫斯科这样的大城市也丢了,那么革命自然就彻底失败了。虽然这次造反最终被镇压下去,大批被俘水兵经过简单审讯后被处决,但是对新经济政策的出台产生重大影响。

与原先实行的战时共产主义不同,新经济政策允许、鼓励小农经济等非公有制经济的发展,用粮食税取代了余粮征集制。可以认为,新经济政策是布尔什维克向落后生产力的一次妥协。

再次,国际环境日益恶化。

一战以后,作为战败国的德国,一直没有彻底解决国内日益尖锐的社会矛盾,失业率居高不下,人民生活贫困,苦不堪言。看过《巴比伦柏林》的读者应该记得,警察局文员夏洛特,要靠卖淫补贴家用。左翼右翼示威抗议不断,魏玛共和国如同风箱中的老鼠,两头受气,左右为难。

右翼分子跃跃欲试。由于战后德国统治阶级并没有受到清算,垄断军火资本集团和军官团都被保留了下来。他们制造舆论,否认德国的国力无力在一战中取得胜利、国力濒临崩溃、民众忍无可忍的事实,宣扬德国在胜利在望的时刻,被左派背刺。他们使用暴力手段压制一切不同的声音,谁敢和他们唱对台戏,钢盔团、冲锋队马上使用暴力手段让对方闭嘴。战争结束,军队缩编,大量转业右翼军官加入警察行列,占据核心位置,警察队伍中坚定支持镇压右翼分子的是少数。

1929年大危机,各国的情况雪上加霜。在经济危机中的后发资本主义列强在迅速法西斯化,试图使用对外武力扩张转嫁矛盾。

1931年9月18日,日本发动侵华战争。兵锋北上,直抵中苏边境。1935年3月,苏联把中苏共同经营的中东铁路北段(北满铁路)以1亿4千万日元卖给了伪满洲国,意味着苏联让出在中国东北的势力范围。1938年7月,日军发动张谷峰战役。1939年5月,日军发动诺门罕战役。

新的世界大战日益逼近,迫在眉睫。

除了正面战场,还有秘密战线。境外势力插手敌对国家,出钱出枪支持反对派,这不是什么新鲜事。1905年,日俄大战,日军大佐明石元二郎在俄国境内四处联络反对派,这些反对派之中,就包括一个规模很小,但是组织强有力的小派系。斯大林当时是当事人。何况,苏联控制的共产国际也没闲着,推己及人自然会想到这些。

斯大林说过一句话:我们比发达国家落后了50乃至100年,我们应当在10年内跑完这一距离,或者我们做到这一点,或者我们被摧毁。这是他当时真实的想法。

最后,斯大林的领导地位其实并不稳固。

1922年3月27日至4月2日召开俄共第11届代表大会。这是列宁最后一次出席代表大会。当时得票最多的。是列宁和托洛茨基,477票。布哈林和加里宁,476票。捷尔任斯基,473票。拉比克和托姆斯基,472票。李可夫,470票。拉科夫斯基,468票。斯大林位于第10位,463票。所以,斯大林在党内的威望并不比其他元老更高。

斯大林的位置不是列宁钦定的,而是自己斗争出来的。因为斯大林粗暴专权,架空列宁,列宁晚年甚至免去斯大林总书记的职务的想法。

布尔什维克内部有三大理论家,列宁、托洛茨基和布哈林。托洛茨基的理论自成体系,有大量的支持者。1912年起,布哈林长期从事理论宣传工作,十月革命以后,担任《真理报》主编,是“党内头号理论家”,与恃才傲物、曲高和寡的托洛茨基不同,布哈林在高层人缘极佳。斯大林的理论水平,完全无法与托洛茨基和布哈林相比。

当时斯大林主要有三个竞争对手:一是托洛茨基,二是季诺维也夫,三是加米涅夫。托洛茨基在十月革命中,发挥了重要作用,领导红军取得内战胜利,威望在列宁一人之下,是苏联红军之父。基诺维也夫在国外流亡时期,长期与列宁共事,担任共产国际执委会主席、彼得格勒苏维埃主席。加米涅夫在列宁因病缺席的情况下主持政治局会议,在政府内担任列宁的副手,担任人民委员会和劳动国防委员会副主席,现任莫斯科苏维埃主席,地位和人望也高于斯大林。托洛茨基控制军队,季诺维也夫控制彼得格勒,加米涅夫控制莫斯科。斯大林身后基本是空的。

无论是威望、列宁的支持、理论水平还是嫡系,斯大林处于劣势甚至根本没有。斯大林在党内的权势是靠组织权力获得的。一旦有人联合起来对抗他,以彼之道还施彼身,仍有可能使用组织的手段,让他靠边站。

在此,我们要记住的是,斯大林面对的环境危机重重,思想不统一,阶级矛盾对立,国际环境迅速恶化,他自己的位置也不稳固。他必须在这种条件下,在尽可能短的时间内,加速工业化。

这种背景下,加速工业化必然意味着加重农民的负担,劳动者生活水平的提高远远落后于经济发展,加剧社会矛盾,各种反对的声音会此起彼伏,各种反对的势力会积极活动,那些暂时被斗倒的元老可能利用民间的不满情绪,再次复刻十月革命,东山再起。

也就是说,斯大林要完成的是正常情况下不可能完成的任务。

其他元老完成类似的任务大概率会失败:托洛茨基大概率会使用红军再次征集余粮,导致内乱,其他领导人群起围殴托洛茨基,诱发革命,出现喀琅施塔得事件升级版,工业化失败。布哈林大概率会继续施行新经济政策,以轻工业引领重工业,虽然国内比较平静,农民也支持,但是工业化速度太慢,1941年6月,纳粹直接杀进来,苏联亡国。

那么各方面都不出众的斯大林是怎么做到加速完成工业化的呢?

这要从斯大林怎么掌权说起。

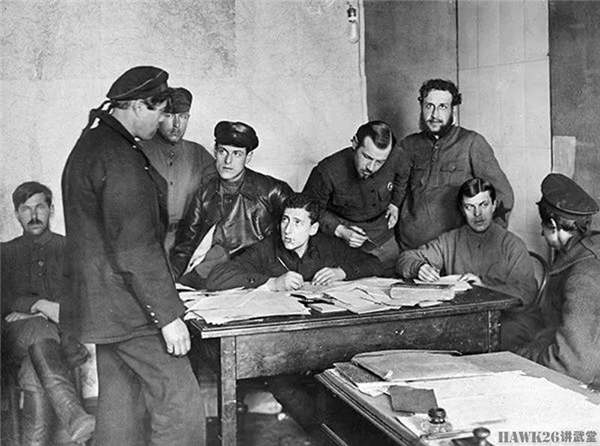

1922年,俄共第11届代表大会后,召开中央全会,选出由斯大林、古比雪夫、莫洛托夫三人组成的书记处。这是一个让几乎所有人都追悔莫及的选举结果。绝大多数参与投票的人,最终都在1930年代大清洗时期,因为自己当年的选择而丧命。

当时,所有的元老都有自己的地盘和支持者,没有自己的明确的地盘。元老们口诛笔伐,追随者们跟风造势。投票的时候,各个元老地盘上的追随者,支持自己的元老。这种博弈方式,类似西方政党的党争。党内分为若干派系,每个派系都有党魁,党魁的背后有若干党员,党员由党魁推荐成为议员,议会投票决胜负。

与红军总政委、列宁格勒市委书记、莫斯科市委书记、《真理报》主编这些位置不同,在斯大林之前的书记处总书记,类似董事会秘书,是董事会的执行者,没有雄霸一方的势力。在其他大多数元老看来,这是没有自己的根据地的一个无关紧要的职位,实际上这是一个拥有无限权力的职位。

斯大林做的第一件事,是扩大坐实书记处。

书记处设立于1919年11月,年底有107人。到1922年三月底,俄共11届代表大会时,工作人员705人。随后,斯大林担任书记处总书记,身兼政治局委员、组织局委员,书记处扩编毫无阻力,当年7月书记处达到892人。人员增加是因为书记处下属部门不断创立和扩编,分管工作范围日益扩大。书记处由日常的服务性、技术性工作,向统筹协调党内工作等政治性工作方向发展,成为强势机关,而不是设立初衷的收发、流转、服务的文秘机关。

书记处负责苏共党中央的日常组织和执行,管理苏共中央的常务工作和中央直属的各个部门。垄断苏共中央对外上传下达、苏共中央内部文件会议运转及其他相关服务保障的权力,苏共中央的所有实际运转不能绕过书记处,任何决议都要通过书记处变为具体指令,具体意志的贯彻落实都在书记处,统筹协调也在书记处。书记处成为事实上的实体的具象化的苏共中央。政治局委员们除了在自己的领地,有些情况下甚至在自己的领地内,都不能绕过书记处发号施令。

书记处即中央,斯大林即书记处,书记处总书记不是全党的秘书长,而是全党的CEO。

斯大林做的第二件事,是用自己的亲信扩充中央委员会。

1922年12月26日。列宁建议,把苏共中央委员人数增加到50甚至100人。他强调,增加的应该是工人,他们应该是来自苏维埃基层那一层人,更接近于普通工人和没有直接或间接剥削者的农民,而不是官僚。

结果,斯大林趁机扩张自己的队伍。俄共第12次代表大会上,中央委员名额由27人扩大为40人。选出后补委员17人。16名新当选的中央委员中,2人接近季诺维也夫和加米涅夫。10人来自省或中央工作人员,都是斯大林提拔的。17名候补委员中,3人接近季诺维也夫,2人为中央工作人员,其余12人都是斯大林从地方选拔上来的。

此时,只要召开中央扩大会议,57名中央(中央候补)委员中,如果激烈辩论甚至表决,斯大林有把握获得除他本人以外,22人的支持。其他元老,虽然有各自的地盘,但是互相制衡,哪有这样的势力?

斯大林的亲信在中央有优势,中央表决,斯大林大概率胜出。

斯大林做的第三件事,是建章立制。

1922年到1923年,书记处和组织局以苏共中央的名义通过一系列决定,以加强管理的名义,限制党内其他党员政治行为。使党机关凌驾于党之上,把党变成以中央书记处为首的党的各级机关构成的梯形等级组织。

1922年8月,第12次党代会通过的党章规定,省委书记由上级组织批准。这就意味着实际上的任命制。11月,由莫洛托夫和卡冈诺维奇签署中央通告,严格限制地方党组织的独立自由性。

1923年2月,组织局通过决定规定,对报刊实施严格领导,涉及党委的批评性材料只有得到党委的同意才能发表。剥夺了大多数党员通过批评党委争取党内民主的权利。3月,组织局决定,规定省委和区委书记承担法律责任的特殊程序。即省检察官在把案件纳入法律程序之前,必须把材料和结论送交检察官审查,并取得中央委员会同意。从1924年起,政治局为他们确定了相应的惩罚措施。自此,地方书记们是否受到惩罚,受到何等惩罚,都操纵在书记处。

1924年1月,党的第13次代表大会确认党的第10次代表大会关于党的统一的决定,规定可以把进行“派别活动”的中央委员降为候补中央委员直至开除出党。斯大林的派别活动完全可以通过书记处和组织局的日常运转的方式合法进行,而其他元老们的类似活动全部成为非法的“派别活动”。

名义是是加强苏共中央的集中统一领导,实际上是加强斯大林以中央名义的对苏共其他党员的控制和限制。

斯大林做的第四件事,是建立干部名册制度。

1923年10月31日,组织局下属委员会通过有关干部管理的两个职务名册:一号名册,即中央机构及其地方机关职务名册,其人员任免由俄共布中央实施。二号名册,人民委员部和中央机构职务名册。有关名册人员任免,中央机构和部门需先报中央委员会,由中央委员会组织分配批准。后来,又在二号名册上加入“选举出来的职务”,未编入一号和二号名册的要职,由国家各机关编制并由中央组织分配批准。这个名册称为三号职务名册或者部门职务名册。决定还责成各州委、区委、共和国中央着手编制本地区的职务名册,规定凡属一号、二号职务名册的干部调动和任命,都必须通过苏共中央分配,不报请中央批准,党的机关不得自行调整。名册上的人,后来往往统称为在册权贵。

1926年时,一号名册有1870个职务。二号名册有1640个职务,三号名册有1590个职务。斯大林借助控制组织分配权把反对派的成员从重要职务安排到次要职务上去。从1926年3月起,反对派分子被有计划地派为边疆荒凉省份。斯大林直接控制一、二号名册干部,往往还有三号名册。控制了这三本名册上的几千人,就垄断了调配干部的权力,控制了整个苏联核心领导层和所有核心关键资源,所有代表会议的表决结果。这几千人向下控制自己的党羽,就形成了类似封建社会的建立在血缘亲疏基础上的层层控制的塔式管理结构。每一个农奴(社畜)都有自己的神父,每一个每一个神父都有对应的主教,每一个主教上面都有大主教,大主教上面有红衣主教,红衣主教和大多数大主教受教皇的直接控制。教皇选定红衣主教和大多数大主教,大主教选定主教,主教选定神父。

苏共党员进入高干的核心圈子以及升迁调动,要中央也就是书记处和组织局,或者说斯大林点头,他掌握了构建中央高干组架构的权力,是事实上的教皇。

多说一句,这就是苏联时代权贵金字塔,或者说那些贵族“领主”们最早的来历。

在这种背景下,斯大林拥有无限权力的原因,是他处在政治局委员、书记处总书记和组织局委员,身兼三职,这个偶然的位置上造成的。斯大林占据这个位置,如果以股份公司打比方的话,相当于身兼董事会董事、董事会秘书和人事部主管三个职位。

斯大林可以控制董事会议程和议题,按照自己的意愿筛选过滤上报董事会的议题、执行董事会决议、以董事会的名义管理公司,把个人意志塞进董事会或股东大会决议。斯大林可以控制公司内部中层人选,甚至可以操纵参加股东大会的人选——董事会由他操纵,公司中层人选和股东大会人选由他决定,其他董事被他架空,他们的意志在股东大会被斯大林碾压,他们在任何层面都处于劣势。即使其他董事在董事会上决议联合起来罢免董事会秘书,他们的决议也大概率在股东大会上被否决。这样的董事会秘书是事实上的CEO,如果董事长因病长期缺席董事会,董事会秘书就是事实上的董事长兼CEO。

除了列宁和托洛茨基没有人意识到,斯大林的位置是党内最有权势的位置,他垄断了苏共中央的合法性、组织权、执行权,斯大林没有一般元老的狭义的地盘,整个苏共都是他的地盘。

除非所有党员或大部分联合起来集体反对,或者发动军事政变,否则他可以合法地以中央的名义执行自己的意志,使用调整干部的方式,一点一点把自己的心腹安插到关键岗位,蚕食、掏空对手的阵营,改变组织架构,增设实权执行机构,把对方架空,剥夺对方的权力,然后使用全会表决(获得合法性)加特务政治(诬告加暴力),把对方彻底击败。大多数斯大林的同事把托洛茨基认为是最大的威胁,联手对付托洛茨基,完全忽视了斯大林不露声色的扩张。最终,他们都死在斯大林手里。

斯大林的对手在自己的领域被架空,他们的政令出不了自己的办公室。他们的拥护者被边缘化、放逐边疆甚至被逮捕。他们在中央委员会议中被批判或罢免。他们只剩下写文章宣传,号召民众支持自己的权力,对社会的影响力下降到网络大V的水平。这一权力很快也将丧失——他们试图“推特治国”,结果被斯大林的亲信控制的各大媒体直接封杀。

斯大林的政治局委员和总书记的位置由中央委员会选举产生,要罢免斯大林只有大多数中央委员投票通过。考虑到俄共党内派系林立,斯大林纵横捭阖,以及斯大林掌握组织权,不断安插亲信,这几乎是不可能的。除非由列宁在全国范围振臂一呼,要求全党联合起来罢免斯大林,各地党组织有权罢免斯大林选拔的党代会代表和中央委员——谁支持斯大林谁下台,全党大多数党员采取统一行动,否则无人能撼动斯大林的地位。

晚年的列宁也身不由己了——列宁对斯大林的专横作风和微操能力极不满意。但是,斯大林已经利用总书记的位置架空了他。如果皇帝的所有事情都要经过司礼监太监,皇帝自己无权撤换司礼监太监,那么司礼监太监就是事实上的皇帝。列宁晚年的遭遇就是如此。重病期间的列宁成为一尊神,一尊在庙宇中与现实社会无关的神。执行机构取代本源,架空甚至囚禁本源,这种操作是宗教之中的操作。耶稣高高在上,既不会说话,也不会显灵,教会执行耶稣的旨意,教皇就是现实世界中的耶稣。至于他的行为是代表他自己的意志,还是耶稣的意志。这个问题是不能问的,谁敢问这个问题,谁就是异端,谁就要准备上火刑柱。《卡拉马佐夫兄弟》之中,耶稣回到世间,很快就被教会逮捕,宗教大法官和他谈话,要烧死他——你回来干什么?!

斯大林利用这个位置大量的清洗、排挤干部,形成自己的势力集团。托洛茨基、季诺维耶夫、加米涅夫彼此竞争,互相掣肘制衡,没有形成针对斯大林的合力。当他们意识到需要联合的时候,已经太晚。他们的支持者已经被从核心圈排挤到边缘地位了。托洛茨基和其他政治局委员们忙着打笔墨官司,争论谁是谁非时候,斯大林纵横捭阖,拉帮结派,斗争中往往并不直接冲在一线,有时甚至充当和事佬,而是扮猪吃虎,不引起其他政治局委员的警觉,不露声色,持之以恒地在组织领域和中央合法性领域不断拱卒,把自己的亲信党羽安插到关键位置,把对方的行为定义为违反苏共中央要求的不法性行为。斯大林对党内其他元老的斗争,目标明确、动作缓慢、态度坚定、不露声色,逐步稳妥地占据优势。

书记处是苏共中央常设组织和执行机构,是实体化的苏共中央,苏共中央委员会有权否决书记处。但是,对错是非在人的评判,有资格参与评判的人大多数都是斯大林的人,托洛茨基和其他政治局委员就是再有理,也赢不了。在封建传统浓厚的国家,使用组织权力对抗理论宣传是降维打击。斯大林扩充中央委员会和监察委员会,把自己的人大量安插进去,然后把重要议题放到扩大会议上讨论表决,保证表决的时候,自己人占多数,能通过对自己有利的议题,否决对自己不利的议题。在一群由斯大林选定的人之中表决,还能有什么其他的结果吗?

工业化时代,宣传即权力。封建时代,家族即权力。封建社会决定个人选择的不是理想信念,阶级利益,而是血缘亲疏关系,帮亲不帮理。小范围投票,托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫的笔杆子对投票结果的影响,显然不如斯大林的干部名册,也就是权贵名册有用。斯大林在党内复活封建体系,有历史条件,也有效果。斯大林安插亲信使用封建体系赢得了斗争,战胜了其他对手。斯大林的后人们依葫芦画瓢,出身斯大林时代的勃列日涅夫等人自然也是这么操作的。所以,到勃列日涅夫的时代,血缘和沾亲带故决定干部的发展路径和空间。

斯大林需要盲从的亲信,不需要能独立思考的聪明人。聪明人有自己的思想,往往轻易不会盲从。《啊,海军》之中,一脸横肉的教官训斥平田一郎:读书,读个屁!聪明人容易变成赤色分子!这句话真是经典名言。

理论上,教会是代替上帝在世间传播福音,是上帝的喉舌,这是教会一切合法性的本源。所以,作为上帝在世间的代理人,释经权必须牢牢掌握在教皇手中,如果有人比教会更好地释经,那么教会就失去了存在的合法性。教会不需要神职人员有独立的思想,神职人员说的每一句话,都应该式中规中矩,出自《圣经》或者其他宗教经典,或者引自教皇的讲话,绝不允许说出离经叛道的话。神职人员要用教会官方的语言说话、写作甚至思考,潜移默化之中放弃自己的分析问题和独立思考能力,成为教会精神上的傀儡。斯大林时代也是如此。苏共的干部发表的观点,必须与斯大林的观点高度吻合,遣词造句大量要引用马恩列宁的观点和警句,尤其是斯大林的说法作为佐证、论据或依据,具体说法要步调一致。他们可以偶尔引用莫洛托夫、卡冈诺维奇等暂时还没有被打倒的其他元老的说法,《真理报》的社评则有效期更短。一个优秀的理论干部,要有充足的素材库,还能把这些素材拆散以后排列组合成理论文章。表面上,这些人理论功底深厚,引经据典,出口成章,实际上,这些人只是擅长把教条重新排列组合,以各种方式花样重新复述,而根本没有,也不允许有自己的独立的思想。

历史上,统治小农最有效的统治术是封建时代的宗教。斯大林的教育背景是宗教学校——他在东正教中学读书时,接触了马克思主义思想,从此投身革命。读者需要记住这一点,斯大林的早年教育经历对他日后的管理方式有很大的影响。邱吉尔没说的是,斯大林留下的是一个封建色彩极其浓厚的国家。

从1922年担任总书记,斯大林便开始逐步使用宗教的管理手段,建立仆从于自己的干部队伍,并以此为手段战胜了托洛茨基等人。我们可以认为1929年以后的斯大林时代,是斯大林战胜其他对手的时代的发展和延伸。

从革命年代,斯大林就是出名狠人。既然斯大林赢了,他要做的事情,就是按照他的目标不择手段的加速前进。1930年代-1940年代初,可以认为是斯大林以类似教会的管理方式推动苏联加速进入工业化的时代。可以认为,斯大林在政治上推动封建化,在经济上推动工业化。

那么斯大林是怎么做到木犁变原子弹的呢?我们下次再说。