音乐史诗《黄河大合唱》,临黄河而知中国,毛主席听完拍手连喊了三声好

“风在吼,马在叫。黄河在咆哮,黄河在咆哮……”

1939年,《黄河大合唱》在抗日烽火中诞生。它犹如黄河亘古不息的涛声,超越地域、超越时代、超越民族和国家,不绝回响了80多载春秋。

追寻着歌声,我来到《黄河大合唱》歌词诞生地——奇绝壮观的壶口瀑布。

只见,奔腾而来的黄河在这里突遭两岸苍山的挟持,瞬息怒啸山谷,从20余米高的断层石崖飞泻直下,激起百丈水柱,形成腾腾雾气,倒卷半天烟云……

《黄河大合唱》就是以此为背景,气势磅礴地耸立起中华民族巨人般的英雄形象。

心灵相通的合作者远在他乡而遇

《黄河大合唱》是由光未然作词、冼星海作曲的一部大型合唱音乐作品。

光未然原名张光年。1913年11月1日,出生在 “天下十八口,数了汉口数河口”的湖北老河口。

少年时代,他便受到国民大革命浪潮的洗礼,高唱着“打倒列强,除军阀”的战歌,沿汉水走向长江边。

1929年,他不满16岁就加入中国共产党。20世纪30年代起,即在武汉开始从事进步戏剧创作和新文学活动。其中独幕话剧序曲《五月的鲜花》,是一首广为流传的著名抗日救亡歌曲。

1936年,他率“中国文艺者战地工作团”到上海参加抗战歌咏大会。刚到驻地,耳边便传来《五月的鲜花》歌声:“五月的鲜花开遍了原野,鲜花掩盖着志士的鲜血……”原来是山海工学团的合唱队在礼堂排练,那位满头大汗站在桌子上面指挥的正是青年音乐家冼星海。

1905年6月13日,冼星海出生在澳门海边的一条渔船上。半年前,父亲出海打渔死于海难。母亲忍着悲痛生下他时,看到大海上面的朗朗星空,就给他取名叫“星海”。

在外祖父忧伤绵长的箫声中,冼星海一天天长大。他学习音乐异常勤奋刻苦,在岭南大学附中获得“南国箫手”的雅号,并成为管弦乐队的指挥。1929年,冼星海怀揣卖掉小提琴换回的法郎,前往法国巴黎勤工俭学。1935年回国,在目睹祖国危难四伏、遍地疮痍后,他义无反顾地投入中国共产党领导的抗日救亡运动中,创作出许多鼓舞人民斗争意志的歌曲和电影音乐。1938年奔赴延安,一年后加入中国共产党。

谁也没有想到,两位才华横溢的青年文艺工作者,会在此时此地以此方式相识。当时,光未然23岁,冼星海31岁。共同的文艺兴趣和爱国情怀,使他们一见如故,从此开始了心灵相通的密切合作。

黄河恍若千军万马呼啸着压将过来

1938年9月9日,在国共合作一致抗敌的大局之下,光未然奉周恩来之命,以国民政府军事委员会政治部西北战地宣传工作少校视察员、抗敌演剧三队特别党支部书记和总领队身份,率30名年轻战友,赴黄河以东第二战区进行文艺宣传工作。

11月1日,抗敌演剧三队从陕西东部宜川县的古渡口圪针滩东渡黄河。眼前,十里涛声雷贯耳,千重骇浪目惊心,恍若千军万马呼啸着压将过来。他们禁不住敞开胸怀忘情地高喊:“啊,黄河!黄河!”

上午10点钟左右,光未然率领队员们登上了渡船。忽听一阵吆喝,40来个打着赤膊的船夫从岸上跳进水里,把渡船推向河水深处,而后又跳上来整齐地排列在渡船两头。船头高处,站着一位精神矍铄的白胡子老头儿,他就是这次掌握全船人命运的总舵手。

渡口河面非常宽阔,急转的大漩涡随处可见。河中央耸立着一块巨大石壁,北高南矮犹如猛狮昂首迎浪屹立。壁面上刻有4个苍劲醒目大字——中流砥柱。

十来分钟后,渡船行入河中心的危险地带,大浪凶猛地扑进船来。突然,那位白胡子老头儿直起脖子,喊出一阵悠长而高亢的号子……

黄河的惊涛骇浪,船工们搏风击浪的英姿以及深沉有力的船夫号子,激起了他的创作灵感和热情。

恰好,这一天是光未然的 25 岁生日。这一天几个激动人心的时刻,后来被视为《黄河大合唱》歌词构思的最初时刻。

1938年11月中旬,光未然率领抗敌演剧三队从吕梁山游击区向延安出发。一路崇山峻岭,崖高壑深,途中,他不慎坠马,造成左臂关节粉碎性骨折,被送至二十里铺的延安边区医院。

而此时的冼星海和夫人钱韵玲应延安鲁迅艺术学院聘请,启程离开武汉,长途辗转到达延安。

1939年2月26日,冼星海去边区医院看望光未然。老友相见欣喜之情自不必说。光未然当即决定:把正在构思并逐渐成熟的长诗《黄河吟》,直接写成一部大合唱歌词,交给冼星海谱曲。

由于自己不能执笔,光未然便口述给其他同志做笔录。“黄河之水天上来,排山倒海,汹涌澎湃,奔腾叫啸,使人肝胆破裂……”5天时间400多行的长诗就在病床边完稿。

歌词分为八个部分:一、合唱《黄河船夫曲》;二、男声独唱《黄河颂》;三、朗诵歌曲(此为原稿标注)《黄河之水天上来》;四、齐唱《黄水谣》;五、对唱《河边对口曲》;六、女声独唱《黄河怨》;七、轮唱《保卫黄河》;八、大合唱《怒吼吧!黄河》。

每段由诗朗诵式的说白连接,合唱、独唱、对唱或轮唱,分别突出一群或一名个性鲜明的人物艺术形象,既有强烈的时代象征,又有感人的故事情节。各段落之间的逻辑连接极具戏剧性,构成了一部大型诗歌剧式的大合唱文学脚本。这在中国诗歌与音乐史上均是一个前无古人的创举。

延安窑洞不眠的灯光伴着乐思泉涌

1939年 3月11日晚,月亮为延安西北旅社的坡坡沟沟洒下银光。光未然和冼星海分别赶来,参加在这里举行的元宵节小型朗诵会。

光未然坐在靠近窗户的椅子上,面前有张桌子,上边那盏油灯照亮了手里的词稿。他简短介绍了歌词的写作动机和意图后,便神采飞扬地吟诵起来,语气时而沉重,时而激昂,使人感到黄河就好像咆哮在眼前一样。“掀起你的怒涛,发出你的狂叫!向着全世界的人民,发出战斗的警号!”最后在《怒吼吧!黄河》的高潮中结束。

全场先是一片静默,继而爆发出热烈的掌声。一直在凝神静听的冼星海忽然站起来说:“我有把握把它写好!”

但他没有急于动笔。先是来到抗敌演剧三队的驻地,默默倾听大家讲述渡黄河的经过:那个渡口正处在壶口下游,袒露着赤铜脊背的老船长如何掌着那生命的舵,如何呼号,如何划浆,如何同漩涡搏斗,如何绕过险滩……

而后把三队音乐组组长邬析零请到家里,让他模仿哼唱渡河时记下的船工号子。哼完划桨的,又哼掌舵的;哼完船夫的,又哼艄公的;哼完紧张的,又哼松弛的……冼星海不厌其烦地听他哼唱,忽而有所感悟,便迅速拿起铅笔在纸上刷刷地记下来。

经过两周的准备,冼星海再次去拜访光未然。两人交换了意见后,他便开始动笔谱曲。

山坡下,一孔孔窑洞微黄的灯火在积雪中闪烁。冼星海窑洞的“土炕上架着木床,临窗的小书桌,也架在炕上”。

他始终处在一种无法自抑的创作状态中,手握拳头一边唱一边写,偶尔斜着躺在床上抱头沉吟一下,忽地又起来振笔直书下去。达到忘我之境时,竟情不自禁地把手中的烟斗杆敲断了,他索性把毛笔杆插在烟斗上,不知不觉写出了60多页手稿,桌上堆成一座小山。

凌晨,因为缺少木炭,火盆里微弱的火苗熄灭了,而他的激情依然在严寒中燃烧……

1939年3月31日,是闪耀着光晕的《黄河大合唱》诞生之日。经过六天六夜,冼星海完成了《黄河大合唱》八个段落的合唱、齐唱、独唱、对唱、轮唱作品的谱曲。那《黄水谣》的写景抒情,委婉动听;那《河边对口曲》充满乡土气息,诙谐幽默;那《黄河怨》中的女声独唱,如泣如诉、如怨如怒;那《保卫黄河》的轮唱有如千军万马,势不可挡;那《怒吼吧,黄河》像是吹响向法西斯进军的冲锋号!

音乐巨作爆发出前所未有的音乐力量

《黄河大合唱》的首演,是1939年4月13日的晚上,在延安最大的礼堂陕北公学礼堂,由邬析零指挥抗敌演剧三队队员演唱,观众千人以上。

担任男声独唱的是田冲,女声独唱的是蒋旨暇,二重唱的是史鉴和刘晨暄,篇章中间“说白”的是胡丹沸。

《黄河之水天上来》这一章节,由于实在找不到合适的朗诵者,最后只好决定由臂伤尚未痊愈的光未然来担任。只见他将一件半身多长的黑色斗篷披在身上,遮挡住了受伤的左臂,用力地挥舞着右臂,向黄河倾诉民众的灾难。

队员们的演唱十分投入,几乎忘记了自己是在舞台上,忘记了台下还有观众,直到狂热而持久的掌声响起,他们才猛醒过来。

《黄河大合唱》的正式公演,是1939年5月11日,在庆祝延安鲁迅艺术学院成立一周年的音乐晚会上,毛泽东等中央领导亲临现场观看演出。

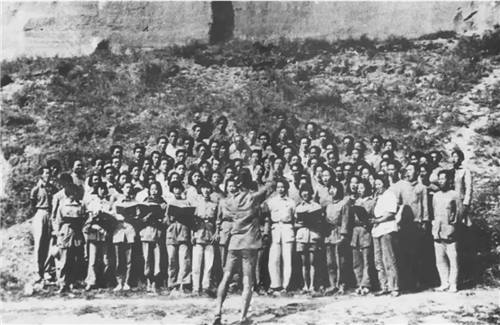

◆冼星海在指挥演唱《黄河大合唱》。

此次演出由冼星海亲自担任指挥。他身穿灰色上衣,脚踏草鞋,指挥鲁艺师生百余人的合唱队演唱。

为了满足作品各声部的需求,丰富乐队音响层次,在极为困窘的情况下,冼星海把当时延安所能找到的乐器统统用上,有二胡、笛子、锣、鼓、钹、竹板、木鱼等中国传统乐器,还有小提琴、吉他等西洋乐器,就连口琴也派上了用场。除此之外,为了补充伴奏乐队的低音声部,用煤油桶改造成“低音二胡”;为了烘托黄河的波涛汹涌,将勺子与大号搪瓷缸搭配摇击制造音响效果,将脸盆当作“打击乐器”。

演出爆发出前所未有的革命激情和音乐力量,感染了所有在场观众,获得空前成功。

毛泽东看完拍手大喊三声“好”!周恩来为《黄河大合唱》亲笔题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

从此,《黄河大合唱》这部集号召性、抒情性和英雄性于一身的音乐巨作,就以它那磅礴的气势和撼人心魄的力量,在中华大地广为传唱。

高高耸立在中国合唱史上的里程碑

《黄河大合唱》具备宏大民族音乐史诗的规模和制式。它有完整的诗剧结构、多样的合唱形式,有丰富独创的音乐语汇与艺术风格,有鲜明的人物形象和象征意义,个性而全面地表现了中华民族伟大的精神与宁死不屈的气节。在千万曲抗战音乐作品中,甚至一直到战后几十年和平时期的华语合唱作品的创作中,都鲜有比肩者。它是中国合唱史上一部当之无愧的艺术珍品,一座高高耸立的里程碑。

应该说,《黄河大合唱》的诞生,不能不同时归功于音乐和歌词两方面的成就。

“黄水奔流向东方,河流万里长……”光未然为何选择以黄河为背景来创作这部大型合唱音乐作品呢?

他在《〈黄河〉本事》一文中这样写道:

“在《黄河大合唱》中,展开了一幅壮大的幻想和现实的图画。乌云满天,惊涛拍岸,黄河的船夫,在暴风雨中搏战,经过了千辛万苦终于到达彼岸。这象征着我们伟大的民族和人民突破惊涛骇浪般的重重困难,终于取得辉煌的胜利……”

临黄河而知中国。这就是光未然为《黄河大合唱》确立的独特的、绝美的思想意境。接着,他用富于诗意和浪漫色彩的笔调,在每个篇章中都布局讲究地运用缓急轻重,长短高低,抑扬起伏,浓淡疏密等手法,一波三折地刻画着不同的形象和场景,表达着深邃的意蕴和炽烈的情感。

光未然不可多得的词作,激发了冼星海丰富的想象力,他仿佛踏上一个跳板,忽地腾空而起伸展出巨大的艺术空间,遂将民族风格与西洋音乐交融,创作出雄壮而多变的音节,时而呜咽,如泣如诉;时而悠然,田园诗般舒缓;时而感到黄河之水天上来,挟着轰然巨响奔腾在苍穹大地间……

词与曲的完美融合、相互烘托,使《黄河大合唱》无论在中国还是世界近代音乐史上,都堪称一部盖世佳作。

洞穿世纪的乐语仍然像钟鼓撞击人心

1939年4月,光未然带领抗敌演剧三队离开延安奔赴前线。自此,他和冼星海分别,不承想,这一别竟成永别!

在延安的一年半时间,是冼星海创作的又一个巅峰期。他先后谱写了《军民进行曲》《生产大合唱》《黄河大合唱》《九一八大合唱》等大型作品。

1940年5月,冼星海受党中央派遣,与编导袁牧之一起携带延安第一部大型纪录片《延安与八路军》胶片,赴苏联莫斯科完成影片的后期制作任务。

党中央对此十分重视,毛泽东在他们临行前特设家宴送行,同时嘱咐他们工作时间为半年,完成任务后即返回。

化名“黄训”的冼星海(黄是他母亲姓,训是他岳母的名),到达苏联莫斯科后,在为《延安与八路军》作曲之余,还与著名音乐家们探讨音乐创作。

在一次小型座谈会上,冼星海介绍了中国音乐艺术的概况和新音乐发展动向,展示了自己创作的抗战歌曲,并用钢琴弹奏了《黄河大合唱》,这是其在国外的首次亮相。

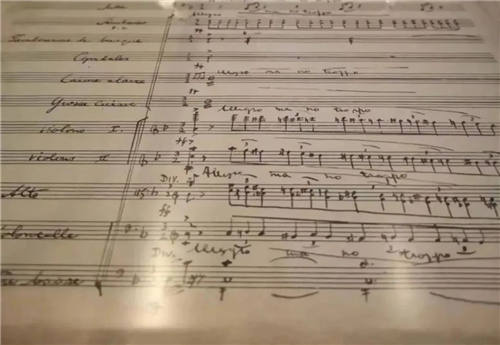

◆冼星海《黄河大合唱》手稿。

冼星海还挤出时间对《黄河大合唱》1939年延安简谱手稿,进行了整理、修订和扩大规模配器的补写工作。最后,他为这部由九个乐章组成的五线谱手稿作品,定名为“交响大合唱《黄河》”。这也是后人称作的《黄河大合唱》的莫斯科版本。

然而,由于德国入侵苏联战争全面爆发,冼星海等人返回延安时,无法通过新疆口岸,只能折返乌兰巴托。他化名“孔宇”,受聘任中国工人俱乐部的音乐教员,并最终组织起业余文艺队伍在乌兰巴托公演了《黄河大合唱》。

1942年冬,冼星海秘密离开乌兰巴托,只身返回莫斯科转道哈萨克斯坦的阿拉木图,打算寻找机会仍从新疆口岸回国,但始终未能如愿。

阿拉木图的冬季异常寒冷。经过长途跋涉的冼星海已是疾病缠身、饥寒交迫。1945 年 10 月 30 日,冼星海在莫斯科克里姆林宫医院病逝,年仅 40 岁。

李立三夫妇与苏方一起将其葬在莫斯科近郊,骨灰盛放在一个灰色大理石小匣子里。匣子正中镶着一张他的椭圆形照片,周围环绕着缎制的花束,下面刻着金色的俄文:中国作曲家、爱国主义者、共产党员:黄训。

噩耗传来,整个延安沉浸在哀痛之中。

11月14日,鲁迅艺术学院举行了隆重的追悼大会,毛泽东亲笔题词:“为人民的音乐家冼星海同志致哀。”

冼星海去世后,周恩来曾多次指示有关单位及同志“要把冼星海同志的作品手稿保管好,以后出版、演出这些作品”,“在适当的时机将冼星海同志的骨灰移回国内安葬”。

1945 年底,鲁迅艺术学院先期撤离延安时,钱韵玲把冼星海的创作手稿、札记、日记、书信、讲稿、照片等装进筐子,用一匹小毛驴驮着,辗转于华北解放战争的炮火中,最后托付老乡坚壁在一个山洞里。

新中国成立后,钱韵玲通过组织将冼星海的这些珍贵遗物从山洞取出,交给刚成立的中央音乐学院,后来由中央音乐学院交给中国艺术研究院音乐研究所保管。

1983 年,中苏关系逐渐缓和,在邓小平的直接关怀下,冼星海骨灰从苏联迁回国内,安放在北京八宝山革命公墓。后经广东省委报请党中央批准,得以迁回故土,在广州白云山下新建的“星海园”安葬。

早在1946年1月25日,光未然惊闻冼星海客死他乡,就悲恸万分地写下《哀星海》一文:“我不禁为他,为中国人民的巨大损失放声一哭!”

1990年12月5日,他又去拜谒了“星海园”。写下一首思念深长的《“星海园”沉思录》:“我专程看望你啊,星海,我久违的同志和友人。虽然长别了半个世纪,难忘你沉着矫健的身影。你那洞穿世纪的乐语,仍然像钟鼓撞击人心……”

1939年,光未然写出《黄河大合唱》后,就再也没有去过黄河。他曾几度想回去看看,却始终未能如愿。

2002年1月28日,89岁的光未然与世长辞。

2003年7月25日,在位于黄河上游青海省循化撒拉族自治县积石镇的一座钢索吊桥上,光未然的夫人和子女将他的骨灰撒在黄河里。

“我站在高山之巅,望黄河滚滚奔向东南。惊涛澎湃,掀起万丈狂澜……”

响遏行云的《黄河大合唱》世代传唱,传唱着临黄河而知中国的盛世华光!