毛泽东评点李自成,有着浓厚的“李自成情结”,进京赶考誓言决不当李自成

1949年3月23日,中国历史上一个平常却又特殊的日子。这一天,毛泽东率领中共中央机关及所属机构从西柏坡启程,向北平进发。出发的前夜,毛泽东只睡了四五个小时。临行前,他对周恩来说:“今天是进京‘赶考’的日子,不睡觉也高兴啊。”周恩来笑着说:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回去就失败了,我们决不当李自成。我们都希望考个好成绩。”这段简洁幽默却又饱含深意的对话,成为了中共党史上著名的“赶考对”。

李自成(1606—1645),陕西米脂人,明朝末年农民起义领袖。因家境贫寒,早年做过牧童、驿卒,后逃入甘肃当兵。明天启八年(1628年),加入高迎祥领导的农民起义军。1636年高迎祥死,李自成被推为“闯王”。崇祯十七年(1644年),李自成在西安称王,建立“大顺”政权,后攻占北京,摧毁明王朝统治。可是入主北京的李自成未能及时整顿作风,以致部分将领骄奢淫逸,在山海关一战败于清军后,被迫退出北京,从此一蹶不振,直至最后败亡。

毛泽东一生曾对李自成这位明末农民起义领袖有过诸多评价,角度不同,观点亦不同,流露着一种浓厚而又独特的“李自成情结”。

一、农民战争:“这类战争中的极著名的一次”

毛泽东的“李自成情结”,首先体现在他对李自成所领导的农民战争的肯定。梳理有关历史资料,毛泽东对此有过三次明确表达。

第一次,是大革命时期毛泽东在广州农民运动讲习所为学员授课时谈到的。1926年,毛泽东在广州农民运动讲习所为学员讲授“中国农民问题”课程时,曾谈到李自成起义。他说:“当时陕北大饥,自成乘机而起,至山西、张家口、南口、土木堡等处,后至北京,卒为清兵所败……后被三桂引清兵入关,迫至无路可走。这可见李自成是代表农民利益的。”(《广州农民运动讲习所文献资料》,广州农讲所旧址纪念馆1983年编,第3-4页)毛泽东在此明确肯定了“李自成是代表农民利益的”。李自成提出了“均田免赋”的口号,受到群众拥戴,纷纷传颂“迎闯王,不纳粮”;他领导的起义军纪律严明,曾提出“杀一人如杀我父,淫一妇如淫我母”的口号来约束军队。20世纪20年代,毛泽东曾对中国历史上的农民革命进行过系统、深入地研究,并撰写了《中国历史上农民战争问题》的讲课大纲,通过总结其中的成败得失,为中国革命提供镜鉴。在广州农讲所授课期间,他特别重视培养农民运动骨干,其对农民战争和农民问题的深入研究,为之后领导中国革命打下了坚实基础。

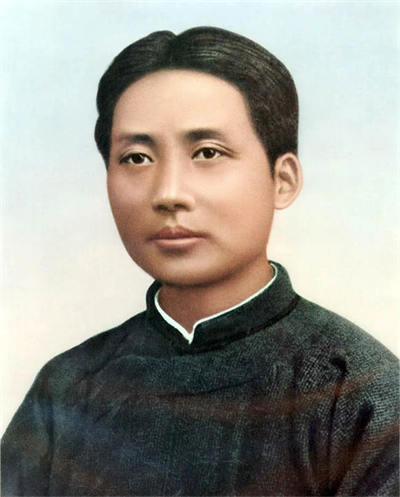

◆毛泽东在广州留影。

第二次,是抗日战争期间毛泽东在1939年12月发表的《中国革命和中国共产党》中谈到的。毛泽东认为,“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫,迫使农民多次地举行起义,以反抗地主阶级的统治。从秦朝的陈胜、吴广、项羽、刘邦起,中经汉朝的新市、平林、赤眉、铜马和黄巾,隋朝的李密、窦建德,唐朝的王仙芝、黄巢,宋朝的宋江、方腊,元朝的朱元璋,明朝的李自成,直至清朝的太平天国,总计大小数百次的起义,都是农民的反抗运动,都是农民的革命战争。”(《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年6月版,第625页)毛泽东细数中国历史上的历次农民战争,其中便提到了李自成,他说这些“都是农民的反抗运动,都是农民的革命战争”。紧接着,毛泽东又指出:“中国历史上的农民起义和农民战争的规模之大,是世界历史上所仅见的。在中国封建社会里,只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争,才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果,都打击了当时的封建统治,因而也就多少推动了社会生产力的发展。”(《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年6月版,第625页)毛泽东从生产力发展的角度,肯定了农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争,“才是历史发展的真正动力”。但是,毛泽东又进一步指出:“只是由于当时还没有新的生产力和新的生产关系,没有新的阶级力量,没有先进的政党,因而这种农民起义和农民战争得不到如同现在所有的无产阶级和共产党的正确领导,这样,就使当时的农民革命总是陷于失败,总是在革命中和革命后被地主和贵族利用了去,当作他们改朝换代的工具。这样,就在每一次大规模的农民革命斗争停息以后,虽然社会多少有些进步,但是封建的经济关系和封建的政治制度,基本上依然继续下来。”(《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年6月版,第625页)毛泽东从阶级斗争的角度,深刻分析了中国历史上农民战争失败的原因,指出只有彻底改变封建的生产关系和制度,才能取得胜利,而当下中国革命有无产阶级先进政党的领导,必然能够走向革命胜利。

第三次,是毛泽东在延安阅读完《永昌演义》一书后于信中谈到的。

1944年4月29日,毛泽东给时任陕甘宁边区政府副主席的李鼎铭写了一封信。

鼎铭老先生左右:

《永昌演义》前数年为多人所借阅;近日鄙人阅读一过,获益良多。并已抄存一部,以为将来之用。作者李健侯先生经营此书,费了大力,请先生代我向作者致深切之敬意。此书赞美李自成个人品德,但贬抑其整个运动。实则吾国自秦以来二千余年推动社会向前进步者主要的是农民战争,大顺帝李自成将军所领导的伟大的农民战争,就是二千年来几十次这类战争中的极著名的一次。这个运动起自陕北,实为陕人的光荣,尤为先生及作者健侯先生们的光荣。此书如按上述新历史观点加以改造,极有教育人民的作用,未知能获作者同意否?又健侯先生近来健康如何,能来延安一游否?统祈转致健侯先生为祷!

敬颂

大安!

毛泽东

四月二十九日

(《毛泽东文集》第三卷,人民出版社1996年8月版,第128页)

◆1944年4月29日,毛泽东致李鼎铭的信。

信中所提及的这部《永昌演义》,作者为李健侯,是李鼎铭的同乡,二人与李自成都为陕西米脂人。李健侯,原名宝忠,字健侯,时任陕甘宁边区参议会参议员,在米脂县文献委员会工作。他于1926年起开始为李自成写传,收集博览了众多资料,三易其稿,六次抄缮,经过四年苦心打磨,终于1930年12月完成章回体历史小说《永昌演义》,共40回,约35万多字。小说情节生动,热情歌颂了李自成不贪财、不好色、光明磊落的人格品德。1934年,李健侯进入米脂县文献委员会工作,与李鼎铭成为了同事。李鼎铭在阅读完《永昌演义》后,大为赞赏。1944年,李鼎铭将《永昌演义》手抄本带到延安,送予毛泽东审阅。毛泽东阅读这部书后,十分喜爱,并让秘书手抄了一部,以备不时之需,并于4月29日给李鼎铭回信,专门对此进行评说。

在这封信中,毛泽东首先表达了对李健侯先生的敬意,并对此书表示了极大的肯定。但是,他也针对书中的观点提出了不同看法,即不赞成书中对李自成领导的农民运动的贬抑。他明确指出:“实则吾国自秦以来二千余年推动社会向前进步者主要的是农民战争,大顺帝李自成将军所领导的伟大的农民战争,就是二千年来几十次这类战争中的极著名的一次。”同时,他还从李自成、李健侯、李鼎铭同为陕西人的角度,赞赏地说:“这个运动起自陕北,实为陕人的光荣,尤为先生及作者健侯先生们的光荣。”并希望李健侯能按照此观点对这本书进行一定修改,以此起到教育人民的作用。他在信的最后,还诚挚邀请李健侯能够赴延安一游。李鼎铭很快将此信转到李健侯手中,不久,李健侯应邀来到延安,受到毛泽东的热情款待,毛泽东还聘请他担任了陕甘宁边区参议会参议员。新中国成立后,毛泽东提议李健侯担任陕西省文史馆研究员,建议他继续修改《永昌演义》。遗憾的是,李健侯于1950年去世,书稿最终未能按照毛泽东的意见修改完成。

在此,不得不提到毛泽东关心过的另一部关于李自成的小说——《李自成》。这部小说的作者是现代著名作家姚雪垠。他所创作的这部长篇小说,揭示了明末封建社会阶级斗争以及农民斗争的复杂局面,规模宏大,气势磅礴,堪称农民革命战争的历史画卷。这部小说于1957年开始创作,前后历时30余年,全书约230万字,分为S卷。然而,这部小说的写作过程却不是一帆风顺的。

1975年10月19日,姚雪垠致信毛泽东,信中说:我是长篇历史小说《李自成》的作者,该书第1卷在1963年出版后,我曾给主席寄过一部。1966年夏,得知主席看过此书,曾指示说这部书虽然有些问题,但应该让作者继续写下去,将全书写完。我对主席的关怀和鼓励十分感动,下决心以实际工作成果报答主席。这部书共有S卷,写成后估计有250万至300万字,其中第2卷稿子写成已近2年,约70万字,至今还没有地方出版。但我已是66岁的人了,不能不有任重道远之感。倘若在一切方便的条件下,我能够专心致志地工作,大概用3年的时间可以写成1卷。待S卷出齐后统改一遍,才算完成。在晚年完成这样大的写作计划,不仅需要我自己加紧刻苦努力,更需要党的切实领导和具体帮助。因此请求您将此书的出版问题(包括第1卷的修改本重印)批交中央主管部门解决,或直接批交人民文学出版社处理。

胡乔木于10月23日将姚雪垠的这封信报送毛泽东。11月2日,毛泽东在胡乔木的报告上,写下批示:“印发政治局各同志,我同意他写《李自成》二卷、三卷至S卷。”(《建国以来毛泽东文稿》(第13册),中央文献出版社1998年1月版,第452页)毛泽东在垂暮之年依然关心这部关于李自成的小说创作,足见他对于李自成的重视。在毛泽东的关心下,姚雪垠终于完成了S卷本《李自成》的创作。多年后,他感慨地说:毛主席一再保护、支持我,我是非常感激的,没有他的保护和支持,就不会有《李自成》。

◆毛泽东与胡乔木在香山交谈。

毛泽东对李自成所领导的农民战争的肯定,不仅展现了毛泽东善于运用马克思主义的立场观点方法分析问题的思维方式,更充分体现了毛泽东对于农民问题的重视,彰显了中国共产党人鲜明的阶级立场。

二、流寇主义:“已为今日的环境所不许可”

毛泽东的“李自成情结”不是只有褒而没有贬,他在肯定李自成所领导的农民战争的进步意义的同时,也从军事角度深刻认识到他在指挥作战时所存在的问题,特别是“流寇主义”。对此,毛泽东指出:“应当认识,历史上黄巢、李闯式的流寇主义,已为今日的环境所不许可。”(《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年6月版,第94页)

这是1929年12月,毛泽东所撰《关于纠正党内的错误思想》中“关于流寇思想”的内容。《关于纠正党内的错误思想》是毛泽东为红军第四军第九次代表大会所写决议的第一部分。中国人民军队的建设,是经过了艰难的道路的。从1927年8月1日南昌起义到1929年12月,两年多时间里,红军中的共产党与各种错误思想作斗争,积累了相当丰富的经验。毛泽东所写的这个决议,就是这些经验的总结。这个决议肃清了红军内部旧式军队的影响,使红军队伍完全建立在了马克思列宁主义的基础上,成为一支真正的人民军队。

毛泽东在决议中提及的这些错误思想就包括“流寇主义”。什么是流寇主义?毛泽东指出:“由于红军中游民成分占了很大的数量和全国特别是南方各省有广大游民群众的存在,就在红军中产生了流寇主义的政治思想。这种思想表现在:一,不愿意做艰苦工作建立根据地,建立人民群众的政权,并由此去扩大政治影响,而只想用流动游击的方法,去扩大政治影响。二,扩大红军,不走由扩大地方赤卫队、地方红军到扩大主力红军的路线,而要走‘招兵买马’‘招降纳叛’的路线。三,不耐烦和群众在一块作艰苦的斗争,只希望跑到大城市去大吃大喝。”(《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年6月版,第94页)“流寇主义”,简而言之就是因红军中游民成分较多而产生的一种政治思想。其主要表现为三点:一是不愿建立根据地;二是以“招兵买马”为主;三是不愿艰苦斗争。毛泽东进而指出,“流寇主义”的代表就是历史上的黄巢、李闯(即李自成),并强调流寇主义“已为今日的环境所不许可”。

黄巢是唐朝末年农民起义领袖,大齐政权开国皇帝,但其最终为李克用所败,主要原因就是没有稳固的后方根据地。而李自成在领导农民战争时,也没有建立稳固的根据地。他在被推为闯王后,一直进行流动作战。率部入川,折回陕南,经湖北又入川,又经湖北入河南,旋占湖北襄阳、安陆等地,再经河南攻陕占西安,后经山西攻入北京。如果李自成建立了巩固的根据地,即使他在山海关一战失利,仍然可以回到根据地,积蓄力量,东山再起。毛泽东从黄巢、李自成失败的历史教训中获得警示:“流寇主义”不可取。因此,毛泽东鲜明提出:“凡此一切流寇思想的表现,极大地妨碍着红军去执行正确的任务,故肃清流寇思想,实为红军党内思想斗争的一个重要目标。”他进一步提出纠正“流寇主义”的四种方法:“(一)加紧教育,批评不正确思想,肃清流寇主义。(二)对现有红军基本队伍和新来的俘虏兵,加紧反流氓意识的教育。(三)争取有斗争经验的工农积极分子加入红军队伍,改变红军的成分。(四)从斗争的工农群众中创造出新的红军部队。”(《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年6月版,第94页)这四种办法,首先从思想上进行教育,其次从组织上进行整合,进而实现“创造出新的红军部队”的目标。

毛泽东之所以坚决反对“流寇主义”,其原因除了与历史上黄巢、李自成的教训密切相关外,更重要的是基于实践经验的总结。大革命失败后,中国共产党领导的夺取大城市的武装起义均以失败告终。毛泽东领导和发动的秋收起义,奉命率领起义部队攻打长沙的计划也失败了。毛泽东很快意识到,在半殖民地半封建的中国,敌我力量对比极端悬殊的情况下,中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须首先在农村建立根据地,积蓄革命力量,在条件成熟时夺取城市,最后夺取全国胜利。基于这样的深刻认识,毛泽东转而“上山”,在创建井冈山革命根据地的斗争中,摸索出丰富的经验。井冈山革命根据地的建立,点燃了工农武装割据的星星之火,为中国革命探索出了一条农村包围城市、武装夺取政权的前人没有走过的正确道路。毛泽东创造性地解决了为坚持和发展农村根据地所必须解决的一系列根本问题,从理论上逐步对中国革命的道路问题作出了明确说明,这是对大革命失败后党领导红军和根据地斗争经验的科学总结,也是马克思主义与中国具体实际相结合的生动体现。

◆毛儿盖

在后来的革命岁月中,毛泽东又多次强调要坚决克服“流寇主义”。1935年,中国工农红军长征途中,中共中央政治局于8月20日在毛儿盖召开扩大会议。毛泽东在会上作了关于夏洮战役后红军行动问题的报告,他明确指出:红军向北行动以后,应积极占领以岷州为中心的洮河流域东岸,并以此为依托向东、向陕甘边发展,以实现创建川陕甘革命根据地的战略目的。并说:红军不能像黄巢那样一味地流动作战,不能抱有“流寇主义”思想。必须尽快建立起自己的革命根据地,以应付各种困难和各种复杂的局面。红军到达陕北后,毛泽东主要考虑的也是,在这里建立革命根据地,发展壮大工农红军和中国共产党。抗日战争期间,毛泽东再次强调要“驱除流寇主义”思想。在《抗日游击战争的战略问题》一文中,毛泽东说:“历史上存在过许多流寇主义的农民战争,都没有成功。在交通和技术进步的今日而企图用流寇主义获得胜利,更是毫无根据的幻想。然而流寇主义在今天的破产农民中还是存在的,他们的意识反映到游击战争的领导者们的头脑中,就成了不要或不重视根据地的思想。因此,从游击战争的领导者们的头脑中驱除流寇主义,是确定建立根据地的方针的前提。”(《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年6月版,第419页)

三、引为鉴戒:“我们绝不当李自成”

毛泽东的“李自成情结”中,最为特殊也是最为著名的,便是本文开头提到的“赶考对”——“我们决不当李自成”。毛泽东之所以下这样决心,基于的是对李自成失败教训的深刻总结。

◆毛泽东等中共中央领导人离开西柏坡向北平进发时,曾对周恩来说这是“进京赶考”,“不做李自成”成为毛泽东这一时期经常提到的高频词。

史料记载,李自成率领起义军进入北京之后,其手下将领刘宗敏等人纵情声色犬马,沉溺灯红酒绿,大肆对明朝的政要、权贵、富商、绅士等严刑拷打,勒索钱财,造成人心动荡,社会动乱。一支原本能征善战的军队,在胜利面前没有抵挡住诱惑,占领北京仅43天,便被吴三桂联合清军击败,从此一蹶不振。李自成失败的惨痛教训,引起了毛泽东的警觉:要时刻居安思危,不被胜利冲昏头脑。

事实上,除了这句“我们决不当李自成”之外,早在延安整风期间,毛泽东就多次要求广大党员干部要将李自成作为镜鉴。

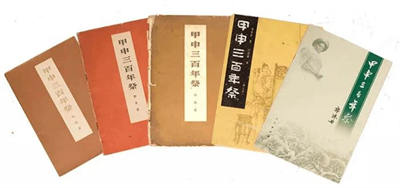

1944年,为纪念李自成领导的农民起义军进入北京推翻明王朝300周年,郭沫若撰写了《甲申三百年祭》一文。文中说1644年李自成的农民起义军进入北京以后,一些将领因为胜利而骄傲起来,生活腐化,进行宗派斗争,以致这次起义在1645年陷于失败。这篇文章先在重庆《新华日报》发表,后来在延安《解放日报》转载,并且在各解放区印成单行本。

毛泽东在阅读到《甲申三百年祭》之后,深感其中所具有的重要镜鉴意义。在1944年4月12日的延安高级干部会议发表讲演时说:“近日我们印了郭沫若论李自成的文章,也是叫同志们引为鉴戒,不要重犯胜利时骄傲的错误。”(《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年6月版,第948页)毛泽东在讲话中,回顾了党的历史上曾经因骄傲自大犯过的几次错误:“第一次是在一九二七年上半年。那时北伐军到了武汉,一些同志骄傲起来,自以为了不得,忘记了国民党将要袭击我们。结果犯了陈独秀路线的错误,使这次革命归于失败。第二次是在一九三○年。红军利用蒋冯阎大战的条件,打了一些胜仗,又有一些同志骄傲起来,自以为了不得。结果犯了李立三路线的错误,也使革命力量遭到一些损失。第三次是在一九三一年。红军打破了第三次‘围剿’,接着全国人民在日本进攻面前发动了轰轰烈烈的抗日运动,又有一些同志骄傲起来,自以为了不得。结果犯了更严重的路线错误,使辛苦地聚集起来的革命力量损失了百分之九十左右。第四次是在一九三八年。抗战起来了,统一战线建立了,又有一些同志骄傲起来,自以为了不得,结果犯了和陈独秀路线有某些相似的错误。这一次,又使得受这些同志的错误思想影响最大的那些地方的革命工作,遭到了很大的损失。”(《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年6月版,第948页)毛泽东由此提出:“全党同志对于这几次骄傲,几次错误,都要引为鉴戒。”6月7日,中共中央宣传部和中央军委总政治部联合发出通知,号召党员干部认真学习《甲申三百年祭》,要求党员干部首先是高级领导同志,无论遇到何种有利形势与实际胜利,无论自己如何德高望重,必须永远保持清醒与学习的态度,千万不可冲昏头脑,忘乎所以,重蹈李自成的覆辙。

1944年11月21日,毛泽东在给郭沫若的信中再次提到《甲申三百年祭》。信中写道:“沫若兄:大示读悉。奖饰过分,十分不敢当;但当努力学习,以副故人期望。武昌分手后,成天在工作堆里,没有读书钻研机会,故对于你的成就,觉得羡慕。你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待。小胜即骄傲,大胜更骄傲,一次又一次吃亏,如何避免此种毛病,实在值得注意。”(《毛泽东文集》第三卷,人民出版社1996年8月版,第227页)毛泽东在信中明确说将《甲申三百年祭》当作整风文件看待,其主要目的就是为了克服“小胜即骄傲,大胜更骄傲,一次又一次吃亏”这一问题。

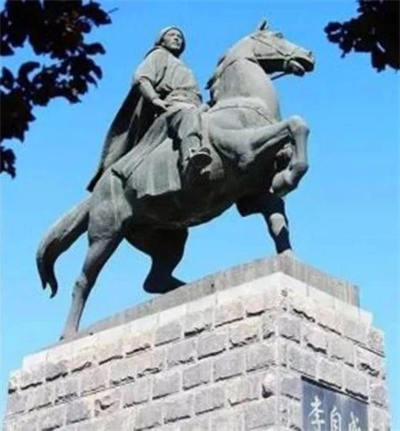

◆李自成雕像。

毛泽东之所以高度肯定《甲申三百年祭》,具有强烈的现实考量。在其发表的1944年,中国人民抗日战争正处于胜利的前夕,在《学习与时局》中,毛泽东提出了加强城市工作,争取全国胜利的问题。在即将来到的胜利面前,能否保持清醒的头脑,是中国共产党面临的新的考验。而经过七年抗战,确实存在着一种潜在的希望早日获得胜利以松一口气的思想苗头和厌战情绪。《甲申三百年祭》中所描述的李自成起义军进北京后,若干首领生活腐化,不注意巩固边防、不讲究政策和策略、脱离群众等问题,对将面临进城考验的中国共产党来说,无疑敲起了警钟。

1949年3月5日,在夺取全国胜利已成定局的情况下,毛泽东在中共七届二中全会的报告中提出了著名的“两个务必”,再次告诫全党:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲,那是比较渺小的,更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人民民主革命的胜利,就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始的,但序幕还不是高潮。中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”(《毛泽东选集》第四卷,人民出版社1991年版,第1438-1439页)会后,在即将踏上前往北平的“赶考”之路时,毛泽东留下了这句警醒后世的铿锵话语:“我们决不当李自成。”

毛泽东的“李自成情结”,有钦佩、有赞赏,也有遗憾、有警醒。“我们绝不当李自成”的告诫言犹在耳,警醒和勉励着一代又一代中国共产党人牢记“生于忧患,死于安乐”的古训,走好新时代的“赶考”之路。