徐迟跳楼之谜

1970年代末,徐迟(前排右一)与数学家陈景润在一起。

1978年1月,徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》一经发表,便不胫而走,引起轰动,在全国范围内掀起了一股阅读热潮。

而此时的徐迟,正在云南西双版纳采访植物学家蔡希陶,对此一无所知。

这天,他和《人民文学》的编辑周明一道,在完成采访之后携稿回京。在飞机上,惜时如金的徐迟拿出印有“人民文学”字样的稿纸,对采访稿作进一步的修改润色,被眼尖的空姐看见了。空姐惊讶地问:“老先生,您是《人民文学》编辑部的?”徐迟笑笑,指着旁边的周明说:“他才是的。”空姐兴奋地说:“这期《人民文学》刊登了徐迟写的《哥德巴赫猜想》,大家抢着读。我们看了都非常感动,写得太好了!”

周明告诉空姐:旁边改稿的老先生正是徐迟,文章是他写的。空姐闻听,顿时两眼放光,连忙向徐迟鞠躬致意:“老先生您辛苦了,您写得太棒啦!我代表读者谢谢您。”

徐迟回到北京,满耳一片赞扬之声,他感到很不自在,赶紧躲进北大,采访物理学家周培源去了。

两个月后,徐迟和周明再次去中关村看望陈景润,发现他的生活和工作条件已经大为改善,有了自己的办公室。更令人惊喜的是,全国四面八方的读者,都纷纷给他来信,有几麻袋之多,都堆放在办公室的地上。其中一袋被单独放在最里边,徐迟问陈景润为何另放,陈景润说,那都是女孩子写来的信,有愿意为他洗衣做饭的,也有想嫁给做妻子的。他怕传出去别人看了不好,就拿它单独保存起来。

那几年,继写出《地质之光》《哥德巴赫猜想》之后,徐迟又接二连三地写出了《生命之树常绿》、《在湍流的漩涡中》等报告文学,这使他成了新时期报告文学的开拓者和领跑者。在他带领下,一批优秀的报告文学作家如雨后春笋般冒了出来:黄宗英写出了歌颂农业科学家秦官属的《大雁情》,陈祖芬写出了歌颂内燃机工程师王运丰的《祖国高于一切》,理由写出了赞美击剑运动员栾菊杰的《扬眉剑出鞘》……一时间群星璀璨,为新时期的文学长廊增添了一道道靓丽的色彩。

但渐渐地,徐迟感觉文坛的风气,变得有点扭曲了。有次在深圳开会,他和朋友交谈,一改平日诙谐、幽默的语调,忧心忡忡地说:“近来我对文坛感到失望。文学是有关心灵和精神的事业,但不少作家为了赚钱,迎合市场,写些低俗的、低级趣味的东西。你只要到书店、书报摊上看看,一些不堪入目的书名、封面包围着你,庸俗不堪。编辑也缺乏敬业精神,书展上陈列、出售的许多新书,雷同的多,仿制品多,胡乱辑集的多,重复出版的多,抢译、重译的多,粗制滥造的多,创新的少,好书少,精品更少。评论家更是软弱无力,只知拿红包,一味说捧场话。我们没有别林斯基式的批评家,缺乏尖锐泼辣、令人警策醒悟的雄文。面对此种局面,我深感忧虑。”

朋友表示同感,但也深知个人力量有限,无法改变这种局面,只能劝徐迟想开一点,洁身自好,做到问心无愧即可。

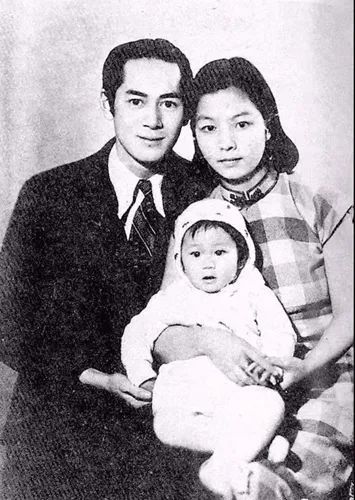

1938年,徐迟、陈松夫妇与大女儿徐律

谁也没有想到,深感忧虑的徐迟,竟然会在四年之后,选择了离开。

1996年12月14日,正是中国作协第五次代表大会即将召开的日子,突然从武汉传来一个惊人的消息,徐迟已于12月12日深夜12时跳楼自杀!

所有人惊骇之时,全都困惑莫解。有认为是因为老年寂寞所致的;有说他是第二次婚姻失败,遇人不淑导致的;有说他玩电脑玩得走火入魔深陷其中的;有认为他不能忍受疾病折磨选择轻生的。一时间众说纷纭,成了不解之谜。

只有来自湖北代表团的老诗人曾卓,这位徐迟多年的老友,才基本说到了点子上。他说,徐迟一生追求真善美,看不惯社会上的假恶丑,到后来只能选择与世隔绝,不看刊物,不看书,不读报,不看电视,不接电话,不听音乐,不玩电脑,不会客,不出门。

但这种说法疏于笼统。直到20年后,作家张守仁通过采访徐迟的亲密助手、得意门生、友好邻居、同道诗友、才最终梳理出一条清晰的脉络,懂得了徐迟跳楼的真实原因。

1996年6月的徐迟,李辉摄影

那几年,他主编的文学杂志《长江文艺》滞销,订数一降再降,还不到一万份;而同时期武汉的通俗刊物《今古传奇》,发行量却在一百万、两百万甚至两百万份以上。这对他打击很大。那时书商疯狂盗版刊印畅销书籍,赚了大钱,过着土豪似的生活,而他这个辛勤写书的人,只能住在寒冷的卧室内,彻夜难眠。他不明白:为什么有关部门不采取强有力的措施保护知识产权,为什么放任不法书商们明目张胆的盗窃行为?为什么研究卫星、研究导弹的,其生活还不如卖茶叶蛋、卖鸽子蛋的?大牌演员、歌星,其片酬、出场费高得离谱,而写剧本的、作曲的、写歌词的稿酬很低。这种本末倒置的现象,令他实在想不通。

上世纪90年代以来,假药、假酒、假烟、假油、假奶、注水肉充斥市场,他想不通世风为何如此颓败,道德为何如此沦丧。有位好友特地安排他住进温暖如春的星级宾馆,以便让他度过寒冷的冬夜。他高高兴兴去了,洗完澡,刚躺下,床边桌上的电话铃就响起来了。一个娇滴滴的女声问他说:“先生,你要按摩吗?你要陪夜吗?我这就过来。”徐迟愤怒地挂断电话,伤感地说:“武汉之大,我竟然找不到一个平静的安居之所。”

他既无法改变这种现状,又决不甘心随波逐流。剩下的选择,就只有离开了。

徐迟是个有追求的理想主义者,眼里容不下丑恶泛滥。面对如此无奈的环境,他岂能视而不见、苟且偷生?徐迟从事了一辈子的文学创作,按张守仁先生的分析,他一定想到了托尔斯泰最后的结局,以82岁高龄在寒冬里独自出走的情景。托尔斯泰是整个俄罗斯的良心,是徐迟敬佩的大师,于是决定步托翁的后尘,也在82岁的冬季离开尘世。

他应该还想到了《南齐书·王敬则传》中的“檀公三十六策,走是上计。”他曾经以暗示的方式,把“三十六计走为上”的想法告诉过他最亲近的密友。但密友完全没有意识到徐迟是在向他作最后告别。

除此之外,徐迟还做过别的暗示。他在医院里的一张纸片上,用英文潦草地写了一行字,译成中文就是:“走意已坚,谁能劝我,谁能救我?”有朋友到医院探望他,他对友人说:“你有什么问题快问我吧,你不问,过些时候就问不着了。”他还对医院里一位爱文学的女医生说:“花盛则谢,光极则暗。一个人,当他的事业达到顶峰之后,就再难以往上攀登了,转折之前最好的收场是飞起来。”说完,徐迟做了个飞翔的手势。

凡此种种,都是他在暗示,他要离开这个世界。

1996年12月12日深夜12时(12+12+12=36),与徐迟选定的三十六计走为上计吻合。这位82岁的老人从病床上坐起来,悄悄地走到阳台,悄悄地推开窗子,然后纵身往外一跃……

参考资料:

百度百科《徐迟》

张守任《徐迟老先生那纵身一跳,照出了世界的荒唐》