毛泽东评点梁武帝萧衍,“时来天地皆同力,运去英雄不自由”

梁武帝萧衍(公元464—549年),南北朝时期梁朝的开国皇帝,字叔达,小字练儿,南兰陵(今江苏常州西北)人,西汉开国名相萧何25世孙。史称他“博学多通,好筹略,有文武才干”;“六艺备闲,棋登逸品,阴阳、纬候、卜筮、占决、草隶、尺牍、骑射,莫不称妙”。萧衍治下既有令人称道的成功,更有让人惋惜的失败。一代开国之君,最终竟卑微屈辱地饿死于叛将侯景的囚室。对这样一位一生跌宕起伏、反差巨大的历史人物,毛泽东注入极大兴趣,在读《南史·梁高祖本纪》中作了许多圈画和批注,既肯定了他军事上、政治上的成功,又指出了他许多发人深省的教训。

勇略过人 英雄气概

萧衍原为南北朝时期齐朝的雍州刺史,为报其兄萧懿被杀之仇,起兵攻陷齐都建康,迎立萧宝融为帝,被封梁王。后灭齐,建立梁朝。南北朝时期,朝代更迭频繁,“皇帝轮流做”,独萧衍执政48年,在位时间最长,最有作为,且享年86岁,又是一个长寿帝王。

(一)政治头脑清醒,处理大事果断。早期的梁武帝勇略过人,较有作为。当其兄萧懿无辜被齐东昏侯冤杀,他起兵讨齐时,有人劝他把齐和帝带走,免得别人“挟天子以令诸侯”,陷己于被动。他不以为然,说:“若前途大事不捷,故自兰艾同焚;若功业克建,谁敢不从?岂是碌碌受人处分!”毛泽东在这段话的天头上画着三个圆圈,每句都加了旁圈。梁武帝还清醒地觉察到齐朝政权被某些地方官员所把持的弊端,认为他们“皆口擅王言,权行国宪”,“政出多门,乱其阶矣”。毛泽东在前两句旁画着曲线,后两句旁画着密圈,在两处的天头上画着三个大圈,流露出赞同之意。

(二)有军事才干,懂用兵之道。在《南史·梁高祖本纪》及其他史书中,记载着梁武帝不少善于用兵的史实,也留有不少毛泽东的圈画和批注。《南史·梁高祖本纪》记载:当年萧衍在襄阳起兵反齐,面对前来镇压的齐军,他派人离间对手,并对部属说:“用兵之道,攻心为上,攻城次之;心战为上,兵战次之,今日是也。”毛泽东在此处的天头上画了三个大圈。萧衍率军争夺郢城,及时在加湖打击齐的援军,梁“众军乘流急进,鼓噪攻之”,很快取胜。毛泽东在记载这段的天头上批注:“打援。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,185页)齐在救援郢城的同时,派军镇守江州,为之助威。萧衍告诉诸将:“夫征讨未必须实力,所听威声耳。今加湖之败,谁不詟服。……我谓九江传檄可定也。”毛泽东在这段旁加了曲线。后来的战事发展果然一如萧衍所料,郢城、江州守将纷纷求降,证明了萧衍对战局判断和决策高人一筹。《南史·曹景宗传》记载:梁武帝天监五年(公元506年),徐州刺史昌义之被魏军围困,曹景宗、韦睿等受命并力驰援。但曹景宗欲专其功,违诏独进,却不料突遇暴雨,淹死不少人,只得退回。梁武帝闻讯,非但不忧,反而高兴地说:“此所以破贼也。景宗不进,盖天意乎。若孤军独往,城不时立,必见狼狈。今得待众军同进,始可大捷矣。”毛泽东对此加了旁圈,在天头上批注:“此时梁武,犹知军机。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,197页)梁武帝面对风云变幻的战场,面对暂时的失利,能够准确判断军事形势、预见战争胜负,毛泽东给予赞赏。

◆《毛泽东读文史古籍批语集》

然而,作为开国之君,梁武帝和其他绝大多数开国皇帝一样,在使用将领上多是“唯才是举”,只看重其能打敢闯的一面;而对于其道德人品则往往忽略不计,致使部下军纪涣散,杀人越货,祸害百姓。比如梁武帝纵容开国大将曹景宗贪腐就是突出一例。《南史·曹景宗传》记载,在大航之战中,“景宗军士皆桀黠无赖,御道左右莫非富室,抄掠财物,略夺子女,景宗不能禁。”毛泽东在此处批注道:“曹孟德、徐世勣、郭雀儿、赵玄郎亦用此等人。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,196页)曹孟德,即魏武帝曹操;徐世勣,即李勣,唐太宗李世民的开国大将;郭雀儿,即后周开国皇帝郭威;赵玄郎,即大宋开国皇帝赵匡胤。毛泽东评点梁武帝和其麾下大将,顺便点出这一系列封建时代的风流人物打天下时,为了“激励”部下为其卖命,也都有过重用这些兵痞无赖,“纵兵大掠”,抢劫财物的劣迹,彰显出他对军事历史的熟稔。梁建国后,曹景宗任郢州刺史,“景宗在州,鬻货聚敛,于城南起宅,长堤以东,夏口以北,开街列门,东西数里。而部曲残横,人颇厌之”。在这段描述曹景宗贪赃枉法,欺压百姓之处,毛泽东不无激愤地从旁批注道:“使贪使诈,梁武有焉。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,196页)直接指斥了梁武帝治军不严,纵容曹景宗贪污腐败的行为。

举措失当 前振后衰

梁武帝文武兼备,登位后,“制造礼乐,敦崇儒雅,自江左以来,年逾二百,文物之盛,独美于兹”。随着社会的安定和经济的发展,南梁出现了难得的承平局面。可惜的是,面对大好形势,梁武帝的心态和执政风格却发生了重大改变。尤其是他晚年,政治、军事、经济、文化建设上的种种失策,导致了南梁王朝由盛转衰,梁武帝也不可思议地由开国之主变成了亡国之君。对梁武帝前振后衰的原因,毛泽东认为主要表现在:

(一)“予智自雄,小人日进”。梁武帝晚年,自以为聪明和英雄盖世,亲近小人,疏远贤人,听不进不同意见。他重用朱异、朱石珍、萧正德等奸佞之辈,而把正直的周舍、谢举、贺琛等大臣冷落一旁。他不顾朝臣们的反对,执意接受反复无常的东魏叛将羯族人侯景归顺,引狼入室。结果,侯景起兵反梁,勾结临贺王萧正德为内应,攻破建康,梁武帝被困台城,活活饿死。据《南史·梁高祖本纪》记载:在梁武帝去世前五年,大臣贺琛曾上了一份奏折,指出当时南梁的种种时弊,建言纠正四件事情:一是百姓不得安宁,天下户口减少,都是由于牧守(官员)的过错,因此要加强吏治。二是现有官员罕有清廉的,究其原因是由风俗侈靡所造成。因此应严加禁制,教导他们要节俭,贬黜雕饰之人,纠奏浮华之事。三是有些小人用不正当的手段向上爬,不管国家的大体,提出分外的要求,以严峻刻薄为能事,吹毛求疵,致力于纠举他人过失而将其斥逐。此种做法貌似奉公,实则成就了他们的威福。四是当前国家没有战事而国库空虚。国家疲困时应减少不必做之事,事少则能养民,制止浪费则能聚财。只用五年,倘若没有战事,必能使国丰民富。这份奏折很有针对性,是纠正南梁痼疾的一剂良药。但骄傲自大的梁武帝览表大怒,一句也听不进去,立即口授敕书,一一加以驳斥。他说:我做皇帝40多年,一直想听取好的意见。你贺琛在朝为官,学问渊博知识丰富,不应与猥贱的人一样讲话,借此索取名声,炫耀自己。毛泽东在这段记载的天头上批注:“此等语,与孙权诘陆逊语同。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,207页)孙权,三国时吴国开国之君;陆逊,孙权手下继周瑜、鲁肃、吕蒙之后的一代名将,官至丞相。黄武五年(公元226年),陆逊针对当时朝廷刑法严苛、赋税繁重、老百姓不堪重负的现实,上书孙权,劝他“施德缓刑,宽赋息调”。但晚年的孙权与晚年的梁武帝一样,下诏对陆逊的规劝表面上褒扬之,但明褒实贬,语含讥讽,根本不纳谏。梁武帝还摆出自己生活简朴、勤于政事的事例斥责贺琛:你说教导官员要节俭,而最好的治理办法是以淳素为首要。孔夫子也说“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。我不和女人同居已30多年,至于住处大小不过一床之地,雕饰了的东西不许入宫中。不饮酒,不听音乐,不分昼夜,废寝忘食地处理国事,我过去腰腹宽过了五尺,今日瘦成了二尺多,旧的腰带还保存着,不是瞎说。毛泽东在这段记载的天头上批注:“萧衍善摄生,食不过量,中年以后不近女人。然予智自雄,小人日进,良佐自远,以至灭亡,不亦宜乎。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,207页)一针见血地指出了梁武帝虽然生活简朴,善于养生,不接近女人,但骄傲自大,任用奸佞,抛弃贤人,他的灭亡不过是顺理成章罢了。

◆毛泽东读书。

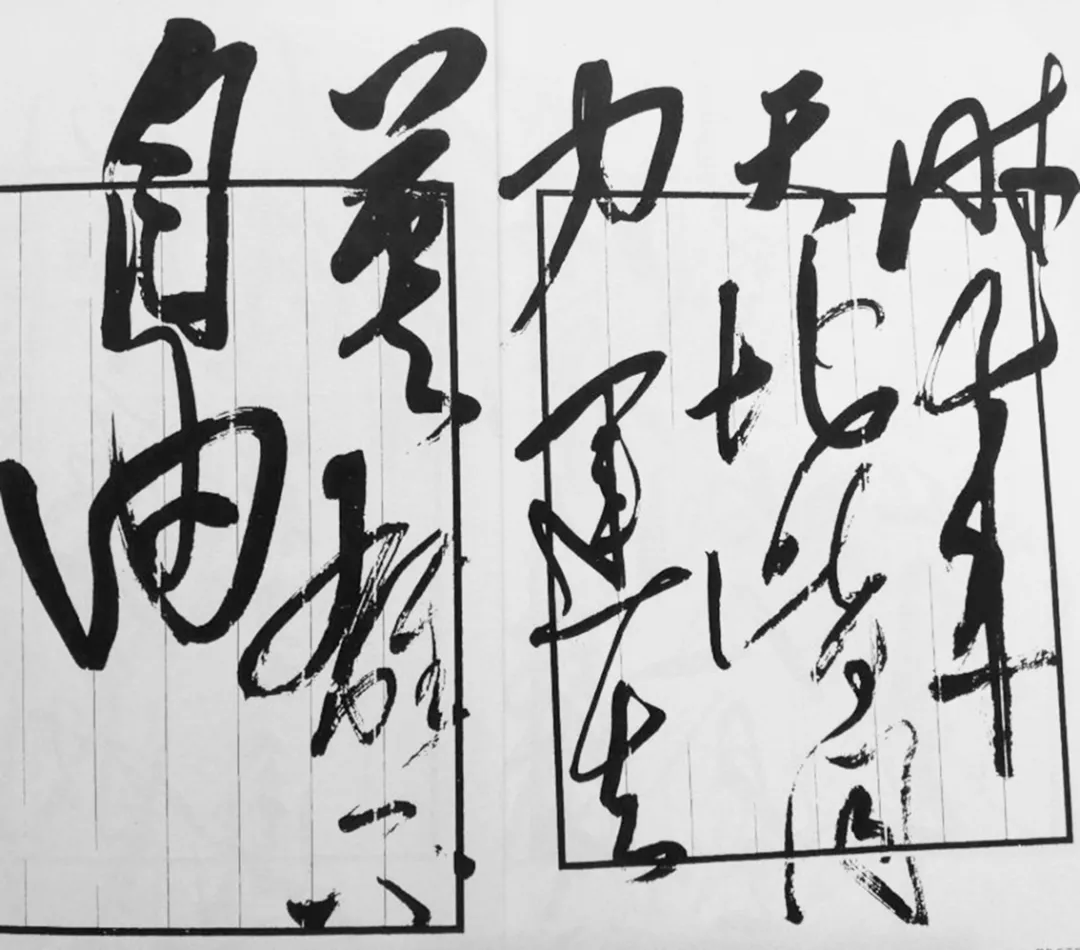

(二)“忘情干戚”“驰于刑典”。《南史》作者李延寿在“论”中评价梁武帝时,先是指出他的成功在于“岂曰人谋,亦惟天命”:不只是靠“人谋”即个人的主观努力,也凭借了“天命”即某种程度上的机遇。接着论及梁武帝的失误:“帝留心俎豆,忘情干戚,溺于释教,驰于刑典。……自古拨乱之君,固已多矣,其或树置失所,而以后嗣失之。未有自己而得,自己而丧。追踪徐偃之仁,以致穷门之酷,可为深痛,可为至戒者乎!”毛泽东显然大体赞同李延寿的评语,在这段评论的天头上用红笔批注 :“时来天地皆同力,运去英雄不自由。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,185页)在“忘情干戚”“驰于刑典”两句旁画着密圈,天头上画了三个大圈。在“未有自己而得,自己而丧。追踪徐偃之仁,以致穷门之酷”这几句话旁,画着着重线。梁武帝是个博学多才的皇帝。虽贵为天子,仍然手不释卷,勤于著述,撰有《尚书大义》《中庸讲疏》《孔子正言》约200余卷。在文化建设上,他广增设施,制礼作乐,创设文治氛围,可谓“文物之盛,独美于兹”。但随着社会承平日久,他对军国大事反而逐渐懈怠下来。他十分留意祭祀之礼,即所谓“留心俎豆”;认为天下太平了,不打仗了,便刀枪入库,马放南山,不再重视武备,即所谓“忘情干戚”;十分崇佛,乃至不爱江山爱袈裟,前后四次舍身佛寺,大臣们不得不费钱数亿给寺庙以赎其身,即所谓“溺于释教”;宽纵皇族,优容士族,法制不严,吏治黑暗,统治集团极其奢侈腐朽,即所谓“驰于刑典”。当侯景围攻建康急需救援时,手握重兵的梁氏诸王等,竟各怀鬼胎,按兵不动,瞪眼看着国都沦陷。李延寿提到的“徐偃”,即西周时建都于泗水的徐国国君徐偃王。此君对下属满怀仁义,有36个小诸侯向他朝贡臣服。后周穆王发兵联合楚国进攻徐国。徐偃王笃信仁义不肯战,遂败逃,国破家亡。他临终时悲叹:“吾赖于文德,而不明武务,以至于此。”可悲的是,梁武帝本明武务,但他执政后期“明”而不“务”,自废武功!更为可悲的,建康被侯景攻破之时,梁武帝竟说:梁王朝“自我得之,自我失之,亦复何恨!”临死不思教训、不明失败在何处,与西楚霸王项羽临死妄言“此天亡我非战之罪也”,同样不可救药!

(三)“专听生奸,独任成乱”。即独听一个人的就会发生奸邪的事情,仅仅信用一个人就会引发祸乱。历史的经验教训表明,偏听偏信、独断专行,是统治者执政的大忌。就拿前面提到的贺琛上书言事这件事来说,晚年陷入“专听生奸,独任成乱”怪圈的梁武帝,为了拒谏饰非却拿出这句话用来驳斥贺琛的进谏:你说当今做官的都通过向皇帝奏事,谋求进取,但也不能因噎废食,不让他们讲话呀!否则,岂不“专听生奸,独任成乱”吗?毛泽东在此处批注道:“‘专听生奸,独任成乱’,梁武有焉。”(《毛泽东读文史古籍批语集》,中央文献出版社,1993年11月第1版,208页)直接指出:偏听偏信、独断专行,你梁武帝就是一个典型的例子。挑明梁武帝败亡的重要教训即在于此。

梁武帝文采武略,开创梁朝且颇有作为,应该说是封建时代的英雄;但自己亲手打下天下又亲手于在位期间失掉天下,在中国历代帝王中却十分罕见。这是一个自身充满矛盾、教训多多的悲剧性人物。唐朝诗人罗隐有一首颂扬诸葛亮的著名诗篇《筹笔驿》,诗曰:“抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。时来天地皆同力,运去英雄不自由。千年山河轻孺子,两朝冠剑恨谯周。唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。”诗人对一代英杰诸葛亮为蜀汉征战一生,但终因时运不济而难以掌控自己的命运,寄予深深的同情。毛泽东从此诗中,信手拈来“时来天地皆同力,运去英雄不自由”一句评价梁武帝,既有对他前期英雄业绩的首肯;但更多的,是对这位悲剧性帝王因后期执政失误而导致“运去英雄不自由”的惋惜与感慨。