朱亚夫:陈望道 “柴房书屋”蕴春雷

【1956年毛泽东会见陈望道】

陈望道是我国现代著名的思想家、教育家、语言学家和社会活动家,“五四”新文化运动的先驱者之一,是我国《共产党宣言》第一个中译本的译者。可你是否知道,这本共产主义运动的纲领性文件,是陈望道在“柴房”中翻译出来的。

陈望道(1891-1977),原名参一,笔名陈佛突、陈雪帆、南山、张华、一介、焦风、晓风、龙贡公等。浙江省义乌人。出生于农民家庭,早年就读于金华中学,曾赴日本早稻田大学留学学习文学、哲学、法律等,攻读马克思主义书籍,回国后任杭州浙江省立第一师范学校国文教员,后负责《新青年》的编辑工作。新中国成立后曾任复旦大学校长,民盟中央副主席等。担任过煌煌巨著《辞海》总主编,著有《漫谈“马氏文通”》《修辞学发凡》等。

1919年,五四运动刚爆发,陈望道便从日本回国,积极投身于新文化运动,热情宣传马克思主义,与陈独秀等人在上海组织马克思主义研究会,并参与社会主义青年团筹建工作。1920年2月,陈望道名义是回乡过春节,实际上是受命翻译《共产党宣言》。原来,当时李大钊、陈独秀读此书英文版后,大加赞叹,认为应当尽快将此书译成中文,后经邵力子推荐,陈望道荣当此任。

陈望道的故乡义乌县城西分水塘,是一个不大的村庄。它四面坏山,山水相依,地势险要,景色秀美。村前有一个水塘,水塘兵分两路,西北一路注入浦江县,东南一路汇入义乌城,“分水塘”由此而得名。陈望道的故宅,是一间低矮的砖瓦平房,座落于路旁的低洼处,宅旁植有绿树,貌不惊人,平平常常。陈望道避开来来往往的亲友,躲进老宅的柴房里一心译书。这间屋子,半间堆着柴禾,墙壁积着一层厚重的灰尘,屋角布满蜘蛛网。陈望道动手打扫整理了一下,又端来两条长板凳,横放上一块铺板,权充书桌;在泥地上垫几捆稻草,当作凳子。真是一个因陋就简的“柴房书屋”。

入夜,他点亮一盏昏黄的油灯,着手翻译《共产党宣言》。二月正是隆冬,阵阵寒流,不断袭入那窗无玻璃的“书屋”,冻得他手脚发麻。陈望道就请母亲灌了个“汤婆子”。恩格斯曾说过:“翻译《共产党宣言》是异常困难的。”确实如此,陈望道当时既缺乏必要的工具书,又少有参考资料,其艰难程度可想而知。

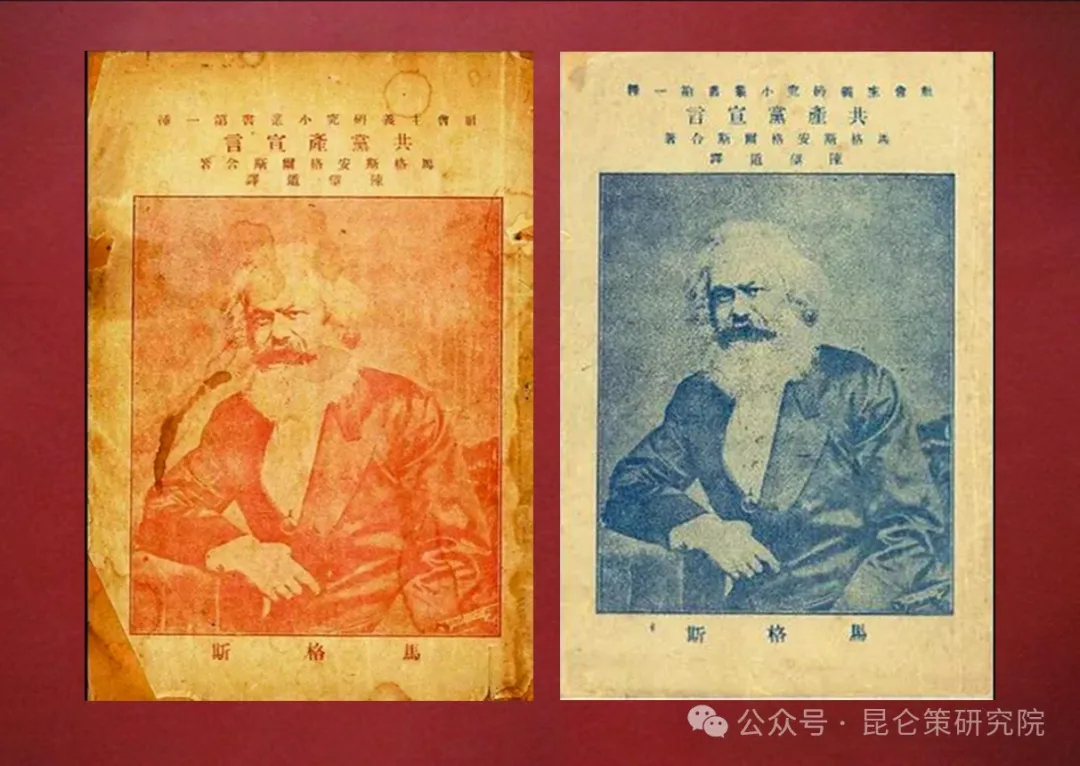

陈望道在“柴房书屋”中,烟、茶比往日多费了好几倍,香烟一支接一支,茶壶里,一天要添加好几回茶叶。他有个习惯,每抽完一支烟,总要用小壶倒一点茶,洗一下手指头。为抓紧时间,他一日三餐是老母亲给他递送过来的。有一次,母亲见陈望道累瘦了,特意裹糯米粽子并加一碟红糖端进来,反复叮嘱趁热吃,他就一边吃粽子一边斟酌文句。隔了一会儿,母亲在外面问:“红糖够不够?”他随口回答:“够甜的了。”后来,母亲收拾碗筷时,竟看到儿子满嘴都是墨汁,碟中的红糖却一点没动。原来他翻译入迷,竟是蘸着墨汁吃完了粽子。母子俩不禁相对大笑,这就是被习近平总书记誉为“真理的味道”。大约过了两个月光景,他硬是“费了平常译书五倍的工夫”,把《共产党宣言》全文译了出来。1920年8月,《共产党宣言》第一部中文全译稿在上海问世。这里还有个小小的插曲:由于印刷仓促,封面的书名错印成了《共党产宣言》(红色封面版),这个差错在次月出版第二版(蓝色封面版)时作了更正。

从此社会主义的春雷响彻神州,至1926年5月,社会主义研究社印行的《共产党宣言》多至17版,更有难以计数的“盗版”,《共产党宣言》成为在国内影响最大的共产主义学说经典著作。毛泽东1936年7月对美国记者埃德加·斯诺说:“有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰,这三本书是:《共产党宣言》陈望道译,这是用中文出版的第一本马克思主义的书……” 周恩来曾对陈望道说:“我们都是你教育出来的。”陈毅元帅也说,他是在看了《共产党宣言》后走上革命道路的。

《共产党宣言》中译本正式出版,他正式起用“陈望道”这个名字。改名“望道”,是表示他信仰共产主义,热切地瞻望着中国出现新的革命道路。陈望道也因此被誉为“传播《共产党宣言》的千秋巨笔”,名垂青史。而陈望道的故乡从此也成了地下党经常活动的地方,他的故居也被誉为“革命的房子”。在浙江南湖革命历史纪念馆的“早期国际共产主义运动对中国影响”的展室中,有一个“陈望道柴房书屋翻译《共产党宣言》”的场景模型,与陈望道故居一模一样,情景几能乱真,人物栩栩如生。

【义乌市城西街道分水塘村的陈望道故居】

1933年秋,陈望道先生去安徽大学讲课,人还没到安大,反动传单“翻译《共产党宣言》的赤色分子要来安大宣传啦”已传遍校园。陈望道到校后问校方:“你们怕不怕?如你们怕,我马上就离开。”后来虽然留下了,可特务如影相随,甚至还出现在教室里。遇到这种情景,陈先生就会改用英语讲课,特务因听不懂只能无奈离开。

为了避开特务监视和暗害,1935年夏,当广西桂林师专向陈望道先生发出邀请时,他慨然应允。是年8月,望道先生带上小弟陈致道和学生夏征农、祝秀侠、杨潮等一起去了广西。为了纪念陈望道先生,现今的广西师大不仅有望道剧社、望道记录社、望道读书社和红豆小馆等,还有以陈望道先生名字命名的望道路。

现在上海复旦大学里,保留陈望道先生的旧居。

(作者系昆仑策研究院特约研究员、上海市作家协会会员;来源:昆仑策网【作者授权】,原文刊于《上海滩》杂志,修订发布)