渠长根 姜羽晴:“妇女能顶半边天”的由来

摘要:新中国成立后,毛主席对妇女参加社会劳动有很多重要的思想论述。追溯其中“妇女能顶半边天”思想的重要来源,当是1955年毛主席在一份报告中的批示:“中国的妇女是一种伟大的人力资源。”而这一切最初都发生在浙江建德千鹤村,当地妇女和男子一样参加劳动,打破了“妇女下田,没米过年”的封建观念,甚至比男子做得还要好。千鹤村妇女进而成为全国妇女敢于打破旧俗、积极参加社会主义劳动的典范。

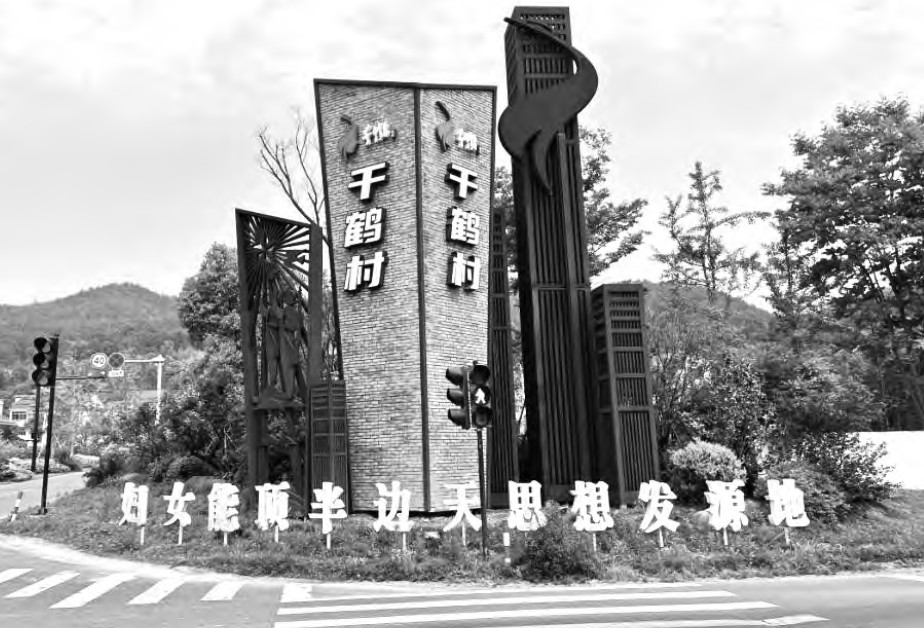

千鹤村村口

巍巍乌龙山,浩浩新安江。依偎在青山绿水间的千鹤村,静卧在浙江省建德市东部、浙西古城梅城一隅,北靠乌龙山,南临新安江,是古时杭徽黄金水道的重要中转站,因《诗经》“鹤鸣于九皋,声闻于野”的浪漫描写而得名;更因1955年一份毛主席亲笔书写的批示,在新中国妇女运动史上留下光辉一页。

毛主席的一份批示

1955年5月24日,《浙江农村工作通讯》发表了一篇题为《千鹤农业社发动妇女投入生产解决夏收夏种中劳动力不足的困难》的调研报告,作者是时任建德县妇联主任胡采薇。不久,这份报告被送到毛主席手中。毛主席看完报告后,用铅笔、毛笔、红笔前后修改3次,连标点符号也不放过,还将标题改为《发动妇女投入生产,解决了劳动力不足的困难》,并写下长达512字的批示。其中写道:“中国的妇女是一种伟大的人力资源。必须发掘这种资源,为了建设一个伟大的社会主义国家而奋斗。要发动妇女参加劳动,必须实行男女同工同酬的原则。浙江建德县的经验,一切合作社都可以采用。”[1]这是毛主席对建德县千鹤村发动妇女投入农业生产做法的肯定。1956年夏天,这份批示被中共中央办公厅编入《中国农村的社会主义高潮》一书的中册,后又被编入《毛泽东选集》第五卷。

说起撰写报告的胡采薇,她出身于红色家庭,奶奶应爱莲很早就反抗封建包办婚姻制度,积极参加进步活动,于1927年加入中国共产党。在奶奶的影响下,胡采薇在杭州师范读书期间就参加学生运动,之后加入了共产党的外围组织“中流社”,开始从事地下工作。1951年3月,胡采薇从建德县城关区调任妇联秘书;10月,建德县妇联召开第一次妇女代表大会,她当选为妇联主任,被委以“撑起建德半边天”的重任。胡采薇主动向领导表态:“我会撑起来的,看我的实际行动吧!”然而面对如何发动妇女工作,这是一个全新的课题,没有可以借鉴的经验,只能“摸着石头过河”。

1952年11月中共中央、政务院发出指示,要求各地开展一次贯彻婚姻法的大规模运动。胡采薇决定到建德县庵口乡千鹤村蹲点,一方面摸清情况,一方面宣传动员。她与村民同吃同住同劳动,又挨家挨户上门谈心,耐心向群众说明:“解放后时代不同了,不应该再歧视妇女,男人能做的事妇女也能做,这才叫男女平等。”经过无数次的大会、小会和个别谈心,妇女劳动积极性不断提高,男人也逐渐消除顾虑,支持妻子走出家门,婆婆也不再阻拦。在蹲点过程中,胡采薇深入调研和思考,很快就有关“妇女参加农业生产情况”的问题总结出一份报告,上报县委。不久,一份题为《千鹤农业社发动妇女投入生产解决夏收夏种中劳动力不足的困难》的报告,在《浙江农村工作通讯》第六十期上发表了出来。

千鹤村的“半边天”

胡采薇撰写的报告记录了千鹤村的许多先进妇女,如千鹤大队8个互助组中唯一的女组长苏莲珠。她积极发动妇女田间劳作、安排老年妇女带小孩、调解妇女家庭矛盾和纠纷、带领组员到夜校学习钻研农业科技知识和技术。在她的带动下,胡寿珠、吴梅莲、廖三号、廖梅花、苏翠姣等妇女社员都成了响当当的劳动积极分子。报告中有这样一段文字:“千鹤高级农业社发动大部分妇女参加了生产,她们四天时间收割油菜105亩。妇女洪水花,家里有5口人。媳妇22岁,经常参加社内劳动。女儿17岁,除了负责拔猪草外,还割油菜、积肥。她自己50多岁,在家里烧饭、洗衣、喂猪,帮社里放牛,并且替别人带一个小孩。儿子和老头子参加社内田间劳动……”这里的“她”就是洪水花,曾是千鹤大队第一任妇女主任。53岁的洪水花经常带头赤脚在刺骨的冷水中挑泥;收到要在青山岩上为炮兵搭棚的任务后,洪水花自告奋勇带领妇女突击排奋战3天,在鸟不落脚的“虎头岩”、猫也难爬的“老鹰嘴”完成搭棚任务;因第二天开会无法参加劳动,洪水花在前一晚11点来到工地,夜战藕塘畈,附近的大队干部闻风加入;在洪水花的影响下,17岁的女儿吴慧珍、72岁的马囡囡拄着拐杖都加入劳动,十几天就将十五六亩的烂泥塘改成“争气田”。

千鹤妇女参加农业生产

虽然规定同工同酬,但同样的农活、同样的时间,男子可以得10个工分、妇女最多只能拿5个工分。面对这一状况,19岁的骆樟妹没有像其他妇女一样忍气吞声、逆来顺受,而是跑到公社书记办公室,历数古代奇女子的故事,指出妇女的优势和作用,并一针见血地指出:“全国解放了,还要思想解放、妇女解放,男女平等,应该同工同酬。”在公社书记组织的现场劳动比赛中,骆樟妹当着公社领导、社员的面,与生产队里干活最好的男人一较高下。她认真地一行一行撒肥,撒下去的肥料又匀又实,不到晌午,就干完了。而与她比拼的苏雪坤可是社里最为有名的干农活好把式,他原本以为自己稳赢,可当听到妇女们一片欢呼时,就知道已经落后,结果输了。公社书记当场宣布,骆樟妹今后与男劳力一样,也拿10个工分,骆樟妹就此成为千鹤大队第一个拿10个工分的女劳动力。骆樟妹有兄妹8人,父母重男轻女,视女儿为“赔钱货”、不能上桌吃饭、从小到大没有一件自己的新衣服。自从女儿在比赛中战胜干活最好的男人后,父亲让她上堂前饭桌吃饭、母亲为她杀鸡庆祝、哥哥鼓励她争当“五好社员”“妇女要翻身”。外刚内柔的骆樟妹忍不住流下眼泪,这是靠自己努力赢得的尊重,更是妇女因参加社会劳动获得的真正解放。

众多的千鹤妇女在生产大队的鼓动下、在妇女模范的带动下,积极参加田间劳作,但这也带来了“孩子无人带”的新问题。为了让广大妇女放心劳动,千鹤大队在建德县文教工作会上大胆提出办一个集体托儿所,这是新中国成立后全国农村最早的村级托儿所之一。村托儿所只有一间简陋小草屋,接收了24名幼儿,最大不过6岁、最小才2岁。面对这样的局面,年轻的胡寿珠说干就干,克服重重困难,很快将托儿所的一切变得井井有条。胡寿珠变着花样为孩子们准备食物,家长们都放心在田中劳作。孩子生病了,胡寿珠用心照料。为教育好孩子,她走几小时路到县里托儿所,求教教育孩子的方法。这个12岁就出嫁、一度在家没有话语权的小脚女人,就这样成为村里孩子的“好妈妈”。

“妇女能顶半边天”思想的重要发源地

最早使用“半边天”一词的,是1956年5月16日《人民日报》在头版头条刊登的《保护农村妇女儿童的健康》一文。文章提到农业合作化激发了农村妇女的劳动积极性高涨,同时还要注意保护妇女的特殊权益,在强调妇女群体的重要性的时候,出现了“妇女是半边天”的表述。现存的史料尚不可考证“妇女能顶半边天”的确切文献出处,但综合考量其脱胎于湖南民间俗语“妇女是半边天”。1956年至1958年间,《人民日报》多次引用“妇女是半边天”,号召妇女加入农业合作化的高潮之中。随后,由中共中央农村妇女工作部副部长陈正人加以引用推广,高度肯定和赞扬了湖南妇女提出的“妇女半边天,事事要争先”的口号。1960年,时任共青团第一书记胡耀邦使用妇女“顶着跃进半边天”的说法,首次将动词“顶”与指代妇女的“半边天”联系起来。1964年7月10日,“妇女能顶半边天”首次在《人民日报》中以文章标题的形式出现[2]。而这一思想的重要来源不得不追溯到浙江西部的小山村—千鹤村。正是毛泽东于1955年提出“中国的妇女是一种伟大的人力资源”这一论断,对妇女参加劳动起到了鲜明的导向作用。在毛主席批示的鼓舞下,千鹤妇女的积极性更加高涨,也使千鹤村从默默无闻的浙西山区农村,一跃成为20世纪50年代全国农村妇女工作标杆村。千鹤村也成为中国妇女劳动、男女同工同酬的示范村,涌现出一大批杰出妇女模范和可供全国参考的妇女运动经验,更在劳动中凝练出“不等不靠、敢想敢干、团结协作、艰苦创业”的“千鹤妇女精神”,成为中国妇女自尊自信、自立自强的一面旗帜。

70多年过去了,千鹤妇女精神在新时代依旧闪耀着光芒,并且有了更富于时代性的表达:“自强奋斗撑起半边天,创新创业敢为天下先,忠诚奉献共圆家国梦。”[3]如今,越来越多的千鹤妇女开始自主创业:开民宿、做直播、经营土特产,实现了经济上的自我造血。千鹤妇女精神不止有过去时、更有现在时、将来时,始终是鼓舞妇女艰苦奋斗、开拓进取、砥砺前行的精神动力。

注释:

[1]《毛泽东文集》(第6卷),人民出版社1999年版,第458页。

[2]《“妇女能顶半边天”》,载《人民日报》1964年7月10日。

[3]贝静红:《习近平关于新时代妇女发展重要论述在浙江的实践范例》,载《中华女子学院学报》2023第4期,第7页。

(本文原载《炎黄春秋》2024年第3期,作者授权红色文化网发布。)