毛泽东眼中的遵义会议:实际上张闻天当召集人,我管事

1935年1月召开的遵义会议是中共党史上具有转折意义的重要会议,毛泽东为会议的成功召开作出了不朽的贡献。可以毫不夸张地说,没有毛泽东就没有遵义会议。不仅如此,关于遵义会议,毛泽东还有许多回忆与论述。认真研读这些论述,对于深刻理解那段历史,深刻认识遵义会议的重要意义,都有着重要的作用。

一、关于会议的情况

在长期的革命斗争中,毛泽东曾多次回忆遵义会议,谈会议的筹备、会议上的斗争、会议召开的时机、策略考虑以及一些领导人的贡献。

“老是三票对四票下去不行,我们扩大一下”

1934年10月,中央红军离开苏区,开始了长征。11月底,经过血战,突破湘江封锁线,跳出了包围圈,使蒋介石消灭红军于湘江东岸的计划失败,但红军自身却付出沉重的代价,由出发时的八万六千余人,锐减为三万多人。

部队不断受到损失,导致士气低落,首先在领导层中,对于当时的错误指挥有所议论,酝酿着不满。由于正反两方面的经验教训,一些犯过“左”倾错误的领导同志也开始觉悟。张闻天在第五次反“围剿”时就说过,李德这样指挥怎么行,这样怎能打胜仗?据贺子珍回忆:由于王明路线的执行者给毛泽东加上种种罪名,一直到长征时都没有勾销。在离开中央苏区前,任何人都不同毛泽东讲话,毛也不去找任何人。在长征初期,人们仍不同他讲话,而他却打破沉默,主动找同志们谈话。他利用一切可能的机会,同政治局的同志、中革军委的同志一个个地谈话,反复阐述他的意见。这样,在遵义会议召开之前,很多领导同志已经支持毛泽东,为遵义会议的召开奠定了基础。

张闻天在延安整风时写道:“长征出发后,我同毛泽东、王稼祥二同志住一起。毛泽东同志开始对我们解释反五次‘围剿’中中央过去在军事领导上的错误,我很快地接受了他的意见,并且在政治局内开始了反对李德、博古的斗争,一直到遵义会议。”

1934年12月18日,中共中央政治局召开黎平会议,通过了《中央政治局关于战略方针之决定》,同时,会议还作出一项至关重要的决定:到遵义地区后,召开中央政治局会议,总结第五次反“围剿”以来军事指挥上的经验教训。

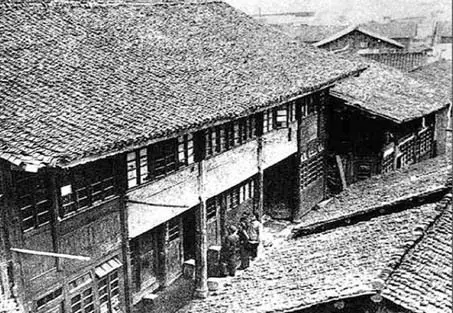

◆1934年12月18日,中共中央政治局在贵州黎平召开会议,改变了中央红军的前进方向。图为黎平会议旧址。

黎平会议后,红军强渡乌江,挺进遵义。在此期间,毛泽东一直在考虑政治局会议的力量对比问题。据毛泽东身边人员回忆,毛泽东在遵义会议20多年后,曾在一次党内高层小范围的谈话中讲道:

“在长征以前,在政治局里我只有一票。后来我实在不行了,我首先做了王稼祥的工作,王稼祥同意了我的观点,又通过王稼祥,做了张闻天的工作。这样,政治局开会,经常是两种意见,一边是我、王稼祥、张闻天,三票;他们那边是四票,一票是博古,一票是李德,加上另两位。每次开会,都是三票对四票,永远不能解决问题。不知开了多少会,一直是三票对四票。后来一点办法也没有了,我就说,老是三票对四票下去不行,我们扩大一下,我把拥护我们主张的下面的人找来,你们把拥护你们主张的下面的人也找来,搞个扩大会议。”毛泽东还提议:“我看这次会议应该扩大范围,除了在遵义的政治局委员、候补委员,把军委的负责同志和各军团的主要领导人都请来参加,他们处在斗争第一线,应该充分听取他们的意见。”(《叶永烈采访手记》,上海社会科学院出版社,1993年)

毛泽东的建议得到周恩来、张闻天等人的支持,博古也表示同意,这样,原计划的中央政治局会议变成了中央政治局扩大会议,除随中央红军长征的政治局委员、候补委员外,红军总部和各军团的主要领导同志也出席了会议。而这部分领导同志大部分赞成毛泽东的主张。

“遵义会议承认博古政治路线,只集中弄清军事路线”

遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,而没有讨论政治路线问题,为什么?毛泽东这样解释:

“一九三五年的遵义会议,则主要地是反对战争中的机会主义,把战争问题放在第一位,这是战争环境的反映。”还说,“遵义会议承认博古政治路线,只集中弄清军事路线,因为中央在长征中,军事领导是中心问题。当时军事领导的解决差不多等于政治路线的解决,组织上不久也取消了博古的中央书记而以洛甫(张闻天)代之,因为当时只有如此,才能团结我们内部。”

遵义会议决议没有指出政治路线的错误,而且还认为“军事领导的错误”对“整个路线说来不过是部分的错误”,这是大智慧。对此,参加长征的李维汉有如下的说明:

一是党内思想还不一致,条件还不成熟,多数同志还没有认识到其政治路线也是错误的;再就是鉴于紧迫的战争环境,因此,毛泽东等同志没有提出这个问题。这样做是非常正确的,因为当时是处在没有根据地,敌人前堵后追的战争环境中,战争的胜负是关系到革命成败的主要问题。这时,如果提出王明等人的政治路线也是错误的,会使党内受到过分的震动,引起大的争论,对打仗非常不利。政治路线问题可以留待以后讨论,这样做对于保持党的团结和统一,争取长征的胜利,有重大的意义。

“凯丰说我打仗的方法不高明,是照着两本书去打的”

1935年1月15日至17日,在遵义城红军总司令部召开中共中央政治局扩大会议。

会议由博古主持,并作了关于第五次反“围剿”的总结报告。他对军事指挥上的错误作了一些检讨,但主要还是强调种种客观原因。周恩来作副报告,提出第五次反“围剿”失利主要原因是军事领导的错误,并主动承担了责任。随后,由张闻天代表他和毛泽东、王稼祥作联合发言,尖锐地批评“左”倾军事路线。接着,毛泽东作了长篇发言,指出:导致第五次反“围剿”失败和大转移严重损失的原因,主要是军事上的单纯防御路线,表现为进攻时的冒险主义,防御时的保守主义,突围时的逃跑主义。

会议上,两种意见针锋相对,争论异常激烈。毛泽东在六十年代初曾多次讲到凯丰当时用反批评的方式来维护博古、李德。他说:“遵义会议时,凯丰说我打仗的方法不高明,是照着两本书去打的,一本是《三国演义》,另一本是《孙子兵法》。”

凯丰的话刺激了毛泽东的求知欲望。毛泽东说:“其实,打仗的事,怎么照书本去打?那时,这两本书,我只看过一本——《三国演义》。另一本《孙子兵法》,当时我并没有看过。那个同志硬说我看过。我问他《孙子兵法》共有几篇?第一篇的题目叫什么?他答不上来。其实他也没有看过。从那以后,倒是逼使我翻了翻《孙子兵法》。”

遵照会议的决定,张闻天根据毛泽东的发言内容起草了《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》,经政治局通过后印发各支部。决议指出,“军事上的单纯防御路线,是我们不能粉碎敌人五次‘围剿’的主要原因”;同时充分肯定了毛泽东在历次反“围剿”战役中总结的符合中国革命战争规律的积极防御的战略、战术原则。

“如果没有洛甫、王稼祥两位同志从第三次‘左’倾路线分化出来,就不可能开好遵义会议”

遵义会议能成功召开,除周恩来发挥了重要作用外,张闻天与王稼祥的作用也不容忽视。

1945年6月,中共七大选举新的中央委员会,王稼祥因为没有得到半数选票而落选。毛泽东得知这一消息后,非常吃惊。

6月10日,毛泽东向全体代表作了《关于第七届候补中央委员选举问题》的讲话,力荐王稼祥。他说:

“大家要知道,如果没有洛甫、王稼祥两位同志从第三次‘左’倾路线分化出来,就不可能开好遵义会议。同志们把好的账放在我的名下,但绝不能忘记他们两个人。当然,遵义会议参加者还有好多别的同志,酝酿也很久,没有那些同志参加和赞成,光他们两个人也不行。但是,他们两个人是从第三次‘左’倾路线分化出来的,作用很大。从长征一开始,王稼祥同志就开始反对第三次‘左’倾路线了。”

“昨天选举中央委员,他没有当选,所以主席团把他作为候补中央委员的第一名候选人,希望大家选他。”

毛泽东的这篇讲话,使代表们加深了对王稼祥的了解。大会进行了候补中央委员的投票。6月11日,七大公布候补中央委员选举结果,选出候补中央委员33人,按得票多少先后为序,王稼祥以名列第二当选。杨尚昆回忆当时的情景,说是“毛主席帮助稼祥同志‘竞选’”。

“事物有一个发展的过程,错误有一个暴露的过程”

党的六大后,革命运动出现复兴局面。由于中共中央的领导权落到一些根本不懂得中国国情、却得到共产国际信任的“左”倾教条主义者手中,结果导致除陕北以外各根据地的丢失和党在国民党统治区组织的严重破坏,给党和红军造成巨大损失。

延安整风运动以前,长期在中共中央机关工作的吴亮平,曾经和毛泽东讨论过同“左”倾教条主义和宗派主义错误作斗争的问题。吴亮平回忆说:在延安时,我问毛主席反对“左”倾机会主义的斗争能否早些进行呢?毛主席说:怕不能,因为事物有一个发展的过程,错误有一个暴露的过程。如果早一两年,譬如说,第五次反“围剿”初期,虽然我们已经看出了教条主义的错误,但是他们还能迷惑不少干部和群众。如果那时进行反对“左”倾机会主义的斗争,那么党内会发生分裂。首先必须照顾革命大局。只有经过第五次反“围剿”战争和长征第一阶段的严重损失的反面教育,绝大多数干部的认识提高了,认识一致了,在这样的条件下,遵义会议才能瓜熟蒂落、水到渠成。

二、关于会议的评价

关于遵义会议的评价,最有权威的文献当属中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》。《决议》的形成经历了一个长时间的复杂的过程,它是在毛泽东主持和主要参与下起草和完成的,是集体智慧的结晶,充分表达了毛泽东的主张与观点。

关于遵义会议,《关于若干历史问题的决议》写道:遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中国党的最有历史意义的转变。

在此之后,毛泽东曾多次评价遵义会议,虽然只是只言片语,但对我们认识遵义会议的意义很有益处。

“实际上张闻天当召集人,我管事”

胡绳主编的《中国共产党的七十年》指出:遵义会议在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。笔者认为,这“事实上”几个字不可少。

大家知道,遵义会议并没有确定毛泽东担任总书记,而是推举张闻天在中央“负总责”。但是,由于毛泽东领导红军三次反“围剿”的胜利,由于他的卓越政治智慧和丰富经验,由于他总结的正确的战略战术和军事原则已经为中央领导集体所公认,特别是他一贯倡导的实事求是的思想路线和长征中多次提出的军事主张,以及为红军制定的一系列战略战术,已经被遵义会议所接受、被中共中央所肯定,因此毛泽东在中央已经处于核心地位。

1971年8月,毛泽东再次离京南巡,沿途同各地负责同志谈话,多次谈到党的历史。在与华国锋的谈话中,毛泽东说:“遵义会议是政治局扩大会议,推翻了王明的领导,张闻天负总责,实际上张闻天当召集人,我管事。”(汪东兴:《毛泽东与林彪反革命集团的斗争》,当代中国出版社,1997年)毛泽东所说符合实际情况,他虽不是总书记,但他却是中国共产党第一代中央领导集体的核心。

曾任中央秘书长的邓小平也指出:“遵义会议以后,毛泽东同志对全党起了领导作用。那个时候行军,毛泽东同志、周恩来同志、张闻天同志和我是在一起的。每天住下来,要等各个部队的电报,一直等到深夜,再根据这些电报来确定行军的行动。在重要问题上,大多是毛泽东同志出主意,其他同志同意的。尽管名义上他没有当总书记或军委主席,实际上他对军队的指挥以及重大问题的决策,都为别的领导人所承认。朱德同志、周恩来同志、张闻天同志、王稼祥同志他们这些同志确实照顾大局,确实有党性原则,只要毛泽东同志的意见是对的,都一致支持,坚决执行。”(邓力群:《介绍和问答——学习关于建国以来党的若干历史问题的决议》,北京出版社,1981年)

◆遵义会议会议室照片。

“中国人真正懂得独立自主是从遵义会议开始的”

遵义会议以前的中共党史,在很大程度上是一部如何将共产国际实际上也就是苏联共产党的指示贯彻实施的历史。共产国际及其在中国的代表给了中国共产党许多帮助,对此应当肯定。但是,由于共产国际、苏联共产党并不真正了解中国国情,其错误指导也给幼年的中国共产党带来许多消极影响。特别是在土地革命战争时期,共产国际对中国革命形势、阶级关系以及革命道路等问题提出一系列错误论断。“左”倾教条主义者照搬照抄共产国际的错误指示,使中国革命几乎陷于绝境。第五次反“围剿”和长征初期失败的切肤之痛,推动着中国共产党从“左”倾教条主义的领导下解放出来,认识到实事求是、独立自主思想路线的重要性。

由于长征时中共中央已经同共产国际失去电台联系,因此遵义会议第一次没有受到共产国际的干预,成为中国共产党第一代中央领导集体独立自主地解决中国革命问题和党内重大问题的起点。

1963年9月,毛泽东在同外宾的一次谈话中说:“我们认识中国,花了几十年时间。中国人不懂中国情况,这怎么行?真正懂得独立自主是从遵义会议开始的,这次会议批判了教条主义。教条主义者说苏联的一切都对,不把苏联的经验同中国的实际相结合。”

以遵义会议为起点,中国共产党独立自主地掌握了中国革命的主动权和领导权,标志着党经历了曲折的道路,终于走向成熟。

“遵义会议是一个关键,对中国革命的影响非常之大”

毛泽东在回忆民主革命时期党的历史时曾说:“遵义会议是一个关键,对中国革命的影响非常之大。”在很多时候,毛泽东谈到新民主主义革命时,总是习惯把遵义会议视为关键点、转折点。

1942年2月21日,在致周恩来的电报中,毛泽东指出:“政治局在去年十月间曾详尽检讨了过去路线问题,一致认为四中全会至‘九一八’中央路线基本上是正确的,但有好几个严重原则错误,‘九一八’至遵义会议中央路线是错误的。遵义会议以后中央路线是正确的。”

毛泽东的这种认识,对中国共产党研究与总结历史经验教训,影响极大。

比如,《关于若干历史问题的决议》指出:遵义会议是具有历史意义的转变。也正是由于这一转变,我们党才能够胜利地结束了长征,在长征的极端艰险的条件下保存并锻炼了党和红军的基干,胜利地克服了坚持退却逃跑并实行成立第二党的张国焘路线,挽救了“左”倾路线所造成的陕北革命根据地的危机,正确地领导了一九三五年的“一二·九”救亡运动,正确地解决了一九三六年的西安事变,组织了抗日民族统一战线,推动了神圣的抗日战争的爆发。

遵义会议在极其危机的情况下挽救了中国共产党、中国红军和中国革命,成为党的历史上一个生死攸关的转折点。