江宇:为什么他们不是共产党员,却那么拥护社会主义?

历史往往需要经过岁月的风雨才能看得更清楚,只有理解历史的纵深,才能不被一时的潮流所迷惑。如果我们回到20世纪上半叶的历史情境,就会有一种强烈的感觉,那就是,中国走上社会主义经济建设的道路,具有深厚的历史依据,也有着广泛的群众基础。

20世纪中叶,面对资本主义全球化带来的两次世界大战和经济金融危机,面对资本主义扩张给发展中国家带来的灾难,全球兴起了反思自由资本主义的潮流。20世纪初,美国掀起了一场“进步运动”,在“大萧条”之后又实行了凯恩斯主义的经济政策,这些做法的共同特点是,加强政府对经济运行的干预、增进社会公平、完善社会保障,解决资本主义自由市场带来的需求不足、贫富差距、生态破坏等问题。二战之后,许多新独立的发展中国家也接受了结构主义的经济学,主张欠发达国家的政府应当组织资源进行工业化,实现经济赶超。这一轮加强政府干预的思潮,是对20世纪初以来全球化、市场化弊病的纠正。

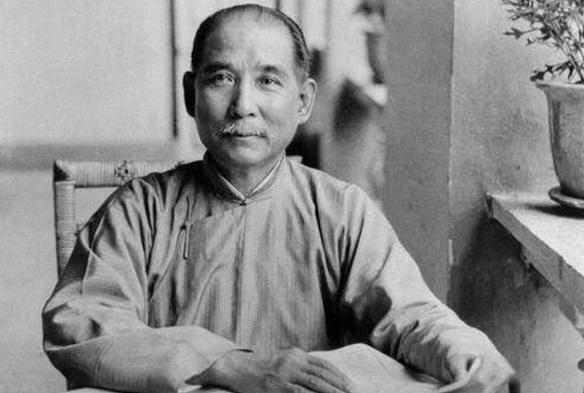

20世纪初以来,不仅是中国共产党,中国社会各界的有识之士,也认识到自由资本主义的缺陷。孙中山先生年轻时在欧美游历,当时正值垄断资本主义在全球扩张,欧美国家内部的阶级矛盾尖锐,“富者富可敌国,贫者无立锥之地”,欧洲国家为进行社会革命、弥合阶级差距,付出了巨大的代价。孙中山认为,中国当时还没有实现现代化,还没有大资本家,没有形成贫富分化,因此进行社会革命比发达国家要容易。所以,要“社会革命先于经济革命”,在进行经济建设之前,就解决好社会公平的问题,为此,他提出了节制资本、扶助工农、平均地权、大资本国有等措施。实际上晚年孙中山已经成为社会主义者,他自己在多次演讲中阐述,民生主义就是社会主义。他说:

“中国虽然将民族、民权两革命成功了,社会革命只好留以有待。英美诸国因文明已进步,工商已发达,故社会革命难;中国文明未进步,工商未发达,故社会革命易……中国原是个穷国,中人之家已不可多得,如外国之资本家更是没有,所以行社会革命是不觉痛楚的[1]。

当然,孙中山逝世之后,国民党并没有实现他的设想,他的设想是由中国共产党实现的。正是从这个意义上,中国共产党人是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。

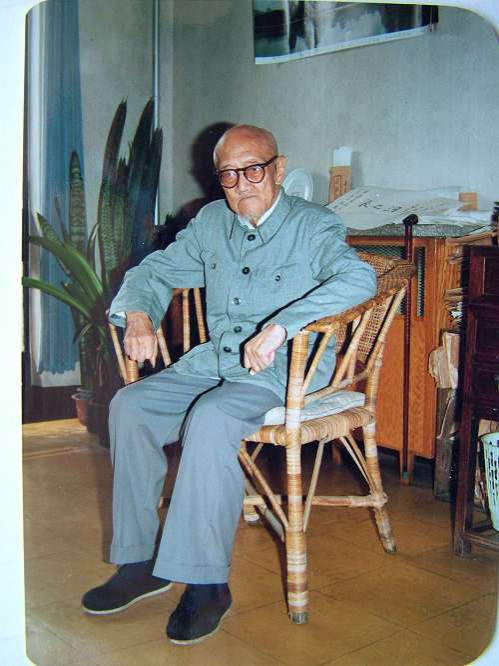

梁漱溟

另一位有代表性的人士是现代儒家代表人物梁漱溟。他年轻时是毛泽东的挚友,今天人们往往关注他在1953年和毛泽东关于工业化道路的分歧,但没有看到,梁漱溟作为研究儒家和佛教的著名学者,对社会主义有着高度认同,而且身体力行地在国民党政府时期组织过农村合作化运动。

梁漱溟晚年在同美国学者艾凯的访谈中从佛教说起,谈到对社会主义的看法,认为资本主义社会在解决人和自然界的关系上获得巨大成功,但是也导致了竞争和冲突,并没有解决“人和人彼此相安”的问题,而“中国自从西洋强大的势力过来,中国已经没有走资本主义的路的余地了,不能不走社会主义的道路,不能让个人的福利压倒社会福利。所以共产党在中国的出现,并且成功,那是很合理的、不特别、不奇怪的[2]”。

这些并不是个案。1933年,上海《东方杂志》在全国征求两个问题的答案:(一)先生梦想中的未来中国是怎样?(二)先生个人生活中有什么梦想?收到的回答能够体现当时中国知识精英的看法。

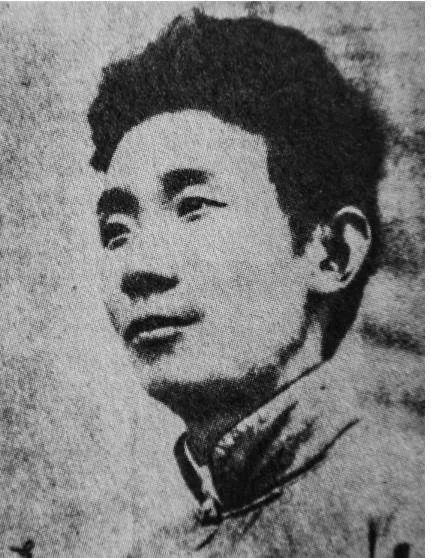

郁达夫

作家郁达夫回答“没有阶级,没有争夺,没有物质上的压迫”,清华大学教授张申府认为理想中的中国“是能实现孔子仁的理想、罗素科学的理想与列宁共产主义的理想的”。

天津女子师范学院教授韦丛芜“梦想着未来的中国是一个合作社股份有限公司,凡成年人都是社员,都是股东,军事、政治、教育均附属于其下,形成一个经济单位,向着世界合作社股份有限公司的目标走去”。

中央研究院总干事杨杏佛的梦想“是一个物质与精神并重的大同社会”。复旦大学商学院院长李权时“理想中的未来中国是须合乎礼记‘大道之行也,天下为公,……是谓大同’的一段事实的”。

失业人员周毓英梦想“主办一个月刊定名《社会主义》,与全国青年作思想上的往来,毫无顾虑的讨论一切学术问题”。

这些发言表明,即使是共产党之外的知识分子,也有许多从当时的社会环境出发,憧憬着一个没有剥削、没有压迫、物质自由、精神自由的新国家,这些理想根植在古老中国对大同社会的理想中,具有中国文化的深厚积淀[3]。

1922年,英国哲学家罗素来中国游历之后,出版了《中国问题》一书,提出了给中国发展开出的三剂药:第一,有序的政府;第二,中国支配下的工业化,第三,普及教育。

这些问题看似简单,实际上每一步的实现对中国来说都具有开创性的意义。清政府和国民党政府并没有实现“有序的政府”,原因之一是统治阶级自己有特殊利益,脱离人民群众,从而难以得到拥护。这个问题,中国共产党是通过领导社会革命,并深入发动群众而解决的。“中国支配下的工业化”,一方面要求中国主导,另一方面中国却缺乏必要的资本和技术支持。如果靠外部输血进行工业化,那么中国就无法主导这个过程,东欧就是最好的例子,所以只能靠勒紧裤带,走“高积累低消费”,几亿人民自己完成了工业化所必须的积累过程,这就需要一个强有力的、代表人民长远和根本利益的政府,需要执政党和人民同甘共苦,中国共产党做到了。工业化的过程需要大量的熟练技工和先进知识,教育和医疗就显得尤为重要,正是依靠社会革命之后建立的公平的社会基础和强有力的组织能力,实现了基础教育、医疗的普及,通过“边干边学”(learning by doing)的模式实现了位居发展中国家前列的教育和医疗成就,为工业化以及后来的改革开放、建立世界工厂奠定了基础(见本书第二、第三章)。可以说,新中国的前30年把罗素所说的三个要点统统解决了,以至于20世纪20世纪60年代罗素在修改《中国的问题》时候对他自己当时的看法都赞不绝口。

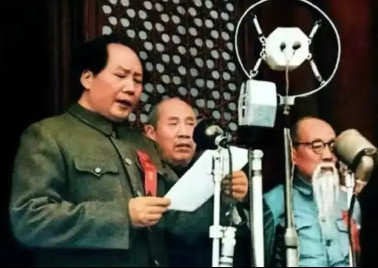

历史表明,中国能够启动现代化进程,离不开中国历史上最伟大、最彻底的生产关系变革,构建了一个新社会。中国走向社会主义,是“问题导向”的,是中国社会发展的历史逻辑所决定的。

中国正是由于进行了社会变革,才建立了强大而稳固的政权,结束了旧中国山头林立、军阀混战的局面,在近代以来首次实现了对大陆全部国土的有效治理,为构建全国统一市场创造了条件,拯救了面临瓜分和亡国危机的破碎的中国。也才能够在人民的高度支持下,不依赖任何外部霸权主义,完成了建立独立经济、保护本国市场的历史任务。

中国正是由于进行了社会变革,才打破了小农经济的约束,使得国家可以集中资源发展重工业,建设了在发展中国家中领先的基础设施和工业基础,同时避免了土地兼并、高利贷和垄断资本对小农的剥夺,在为工业化提供资金的同时确保了农村稳定和民生改善,也超越了历史上周期性土地兼并的历史周期律。正是由于中国体制能够集中分散的资金、资源和经济力量,才能对抗国际上经济实力强大、技术先进的垄断资本,实现独立自主的工业化。

中国正是由于进行了社会变革,才对历史上的等级思想进行了荡涤,为现代化提供了强大的凝聚力。大力宣传人民当家作主、人人都是国家的主人和社会公平的理念,是针对阶级社会中普遍存在的精英主义和等级制文化而进行的一场群众性思想解放运动。“人民创造历史、劳动者最光荣”的理念,改造了传统中国的政治、社会和文化,使劳动者产生“为自己劳动”的主人翁心态,让千百年来被侮辱被损害的平民百姓有工作、有尊严、有安全感、有希望,这是现代化进程的强大动力。中华人民共和国的成立,才让中国人真正从思想上站起来了。

中国正是由于进行了社会变革,才形成了国家和人民之间的新型关系。正因为有一个公平的社会,所以党和国家有强大的社会动员能力。新中国依靠强有力的组织和民主集中制,开展了大规模的集体协作,有效地集结了传统社会形态下处于无序分散状态的社会力量,从而比较迅速和大规模地推动经济、政治、文化的现代化运动。这一切都说明,中华人民共和国初期选择的基本经济制度和发展道路,具有历史的依据,符合现实的需要。

不过,建立一个新制度,仅仅是万里长征的第一步,新事物的成长总是充满曲折,前进的道路上还会存在着新的风险和挑战,新制度自身也面临着不断巩固和完善的需要。从1956年起,随着社会主义改造的完成,中国道路又要面临着更复杂、更艰巨的挑战。

注释:

[1] 孙中山.民生主义与社会革命(1912年3月31日).广东省中山市孙中山纪念馆藏资料.

[2] 艾恺、梁漱溟.这个世界会好吗[M].北京:东方出版中心.2006:23.

[3] 本段所引内容参见阚和庆编《八十年前的中国梦——一九三三年〈东方杂志〉中国梦主题征文选》,人民出版社2014年第1版.

(本文节选自《大国新路——中国道路的历史和未来》,江宇著,中信出版社2019年1月出版)