张晴滟论《白毛女》 | 从“鬼”变成“战士”:女性革命及其“至善至美”

保马今日推送张晴滟老师的文章《从“鬼”变成“战士”:女性革命及其“至善至美”》。20世纪中国的文化革命舞台经历了从女性革命的再现到塑造革命女性的发展过程。“白毛女”故事的形式流变内在于这一过程之中。本文从“形式-形象”的角度入手,聚焦《白毛女》从传奇故事、到新歌剧、再到舞剧、电影的演出流变,进而指出,新中国通过对“舞台形象”的推陈出新来再造“礼乐”,能否成功塑造几乎完美的革命女性形象是新中国“礼乐”再造的关键环节。“白毛女”的形象经历了由“鬼”变成“人”,再成为“战士”的“雅化”过程,这一对《白毛女》不断加工和改编的“接力”,比正史更为客观地记载了新中国妇女解放的广度和高度。

本文原发于公众号“Model Work”,保马推送的是作者提供的完整版,感谢张晴滟老师对保马的大力支持!

从“鬼”变成“战士”:

女性革命及其“至善至美”

文 | 张晴滟

样板戏给人们印象最深的是女性形象。西方女性主义者研究中国的妇女解放问题时,往往认为样板戏是不成功的,样板戏里的革命女性形象没有触及女性主义的根本问题。钟雪萍认为,上述看法是非常平面化、简单化的,缺乏对中国革命和文化革命的真正意义的理解。对于样板戏的成就,有两个问题需要进一步讨论:一个问题是,它跟中国妇女解放这个真正的中国革命的成就到底是什么关系?样板戏的主创者到底是怎样认识这个关系的;第二个问题是,在“新人”的层面上,革命文化的形成和妇女解放的成就,这两者之间究竟是什么关系。[1]这是两个密切相关的问题,我将它们提炼为女性革命和革命女性这两个概念。

▲ 1967年4月24日晚上,毛主席接见了上海、山西、贵州、黑龙江、山东、北京等六省市革命委员会的负责人,并观看了上海市舞蹈学校演出的革命现代芭蕾舞剧《白毛女》,演出结束后,他上台同演员们一起照了像。

20世纪文化革命的舞台,最初是对女性革命的再现,最终塑造出一批样板戏中的革命女性形象。

首先,舞台上光芒四射的革命女性是“革命礼乐”的核心。“十七年”作品的女性通常从深仇大恨中走来,只有在剧终这一刻才展露笑容。直到“枪毙黄世仁”,喜儿才完成个人复仇。琼花在剧情发展部分参军、入党,成为一名革命女性。样板戏中的英嫂、江水英、方海珍和柯湘,从大幕拉开时就“亮相”——这批女性同严伟才、李玉和、杨子荣“同框”于同一海报,毫不逊色。

其次,从意识形态层面看,新中国文艺作品中的“女性”这个“记号”不断地流变:如“白毛女”最初是女性受难的传奇故事,接着成为女性革命的传记,最后试图创造出革命女性的史诗。上述变化这是一个分階段统一的工序,是礼乐再造的必经之路,不是偶然发生的。延安文艺、“十七年”文艺和文革文艺“接力”完成了女性革命向革命女性的过渡。那些“记号”的流变实证地记录了新中国的妇女解放。

1

礼乐是“功成作乐”和“至善至美”的矛盾统一体。礼乐结构内部,有着分阶段的、新天新地的革命性。新中国的“礼乐”究竟为何?这个问题曾在上世纪中被提出。彼时,讨论的焦点是:“新歌剧”的形式究竟为何。新中国开展社会主义文化建设之初,发展何种“新歌剧”的问题是“新中国往何处去”的问题,即“至善至美”和“功成作乐”这两者中哪一种政治观点掌握新中国之文化领导权的问题。我称其为中国社会主义意识形态领域“革命-礼乐”的矛盾。

从延安出发的中共政权的初衷,是经由旧剧革命(礼乐革命)的路径开创一种新歌剧(革命礼乐)。从形式看,若将戏曲、歌剧、舞剧都列入以“声诗”配合歌舞演故事为形式的“音乐戏剧作品”,那么,新中国自主创新的“新歌剧”实际上综合了既有的戏曲、歌剧和舞剧,因此比任一个门类艺术的定义更复杂、更丰富。

为创造新中国的社会主义礼乐,并使之区别于苏东和欧洲模式,在社会主义的不同阶段,来自各个领域的文艺工作者对“新歌剧”的道路产生了不同的见解。

《白毛女》的改编,是从传奇故事、新歌剧到舞剧的形式流变。1945年,延安鲁艺演出了新歌剧“白毛女”。狭义的“新歌剧”,对应中国的传统戏(traditional opera),后者由英文直译过来是“传统歌剧”。从延安平剧院的相关史料看,四十年代推出“旧瓶新酒”的目的并不在于戏曲改良,而是要打破传统的雅/俗、乐/曲、中/西 、古/今等二元对立,创造新民主主义的“新歌剧”。[2]《白毛女》在创作初期没有选择地方戏,例如与《中国魂》一样的秦腔形式[3],一是“新歌剧”这种形式的自主选择给予那些不具备充分戏曲创作经验的新音乐工作者和文字工作者以更多的创作自由,二是在“形象”上,“白毛女”这个人物形象有助于延安的文化机构超越“旧剧革命”的推陈出新,率先再现出一个“把鬼变成人”的“党-国”诞生的传奇,并构造出“社会主义礼乐”的雏形。具体而言之,新民主主义时期的“新歌剧”,作为一种处于雏形阶段的形式,及其台上的那位处于革命初级阶段的女性形象,这二者是以一种互文关系并置存在的。“形式-形象”二者并置但不综合于同一个舞台,从文化人类学的视角,这种并置即“示范”和“反映”的双重性。换言之,新歌剧《白毛女》的“形式-形象”,示范和反映了“党-国体制”诞生及其内部矛盾。此时的《白毛女》是礼乐革命的形式,并未成为一种新的革命礼乐。

四十年代的“秧歌剧”在五十年代逐渐边缘化。五十年代末,音乐工作者在讨论歌剧《白毛女》该如何“提高”这个问题时,有人提出,“万万不能混淆‘戏曲’和‘新歌剧’”。还有一种意见甚至认为,“新歌剧”就等同于经由苏联传入的西洋歌剧,如庄映曾表示:

虽然还没有人给“新歌剧”这一名词下过科学的定义,但是它的概念与含义都是明确的,人们绝不会把它和戏曲(古典歌剧)或西洋歌剧混同起来……戏改是艺人创新腔,有保留剧种的意义;新歌剧固然应该吸取戏曲音乐的精华,主要采取西式作曲法,势必借鉴西洋歌剧。[4]

苏联模式影响下的新中国内部,围绕着“新歌剧”的形式问题,一直存在着道路之争。在文化上,中国的新文化不可能是横空出世的,也不应是苏联文化的翻版,而应建立在本国的、不同地区的“文艺会师”之上。

例如,一份延安平剧院成员的回忆中说,要将文化革命的任务交给旧的艺人:

我们从延安撤退之前,安子文同志曾和我们谈话,他说:你们要做好进入大、中城市的准备。你们的演出技术,不如人家,不过你们懂得马列主义,这是你们的长处。你们可以把马列主义的艺术观,教给艺人们,教他们自己改革京剧,后来我们也是这样做了。[5]

这是中共的文化部队在“进京赶考”前的准备工作。来自延安的文艺工作者肩负着礼乐革命(改造旧世界)的任务,去接管旧的、城市的文化艺术界。在延安,四十年代,礼乐革命的艺术实践具有两种形式:一是高台演出的大戏(如新编历史剧和革命清唱剧);二是露天演出的小戏(如秧歌戏等)。前者在彼时是毛泽东认可的“民族形式”,以延安平剧院为代表;后者则在民间形式的基础上创排了新歌剧《白毛女》。

历史地看,《白毛女》这出“形式-形象”初步磨合的剧目,在“文艺会师”前夕曾遭到质疑。如据李伯钊回忆,部队进入石家庄的时候,解放区的文艺工作者对根据地的歌剧作品该不该在城市上演的问题发生了争论。最后总算统一了意见,进北京就演出了《白毛女》等作品。[6]1949年2月25日,在庆祝人民解放军进驻北京的系列演出中,白毛女连演36场。[7]新歌剧演出的流动性、实验性和广场性,具有普及上的优势,但进城后,与旧戏相同,它们在提高上面临着较大困难。《白毛女》进京演出成功,固然是农村的底层女性阶级复仇登上城市舞台的象征性胜利,但在彼时,刚刚建立的新政权并未创造出成熟的革命女性形象。这也是新政权自农村包围城市胜利后,在城市开展文化工作的目的之一。

与此同时,以《白毛女》为代表的“新歌剧”也不断“雅化”。自上而下的方面,五十年代初,文化干部田汉、马少波提出的“澄清舞台形象”这一号召,其中的关键是“创造健康、美丽、正确的舞台形象”。[8]这个号召虽然是为戏曲改革而发表的,但实际上并不针对旧戏,而是要通过旧戏的改造,去创造“新歌剧”。田汉在全国戏曲工作会议上的报告重申了1948年11月13日《人民日报》的专论——《有计划有步骤地进行旧剧改革工作》,其中提到:

在修改对象上除了京剧以外应当特别着重地方戏的改革……这部分遗产的发掘,对于改革与建设中国民族的新歌剧将是极为珍贵的。[9]

应该注意的是,这个讲话将地方戏改革,以及少数民族萌芽状态的戏曲的改革同京剧改革一道,放到同样重要的位置,这与新中国这个多民族的人民政权的形式是一致的。随后,五十年代初,身为戏曲改革负责人之一的马少波,也在《创造健康、美丽、正确的舞台形象》一文中强调:

根据毛主席“百花齐放”、“推陈出新”的指针,使我们以万分喜悦的心情,看到了新歌剧艺术的壮丽前途,看到我们民族艺术大花园中万紫千红的远景。[10]

中共进京后,原本各自一摊的艺术形式殊途同归,延安的旧剧革命和城市的戏曲改良产生了碰撞。从革命文艺的主创者这个层面,建国后,戏曲艺人的社会地位得到了提高,民间的戏曲艺人从社会底层的三教九流跃升为人民艺术家。提高戏曲艺人的社会地位,这是延安已降“把颠倒了的颠倒过来”的文化革命的必然性。在“两用”中,“古为今用”的要义,就是将“下九流”的民间文化加以改造,将其奉为革命礼乐。其具体做法,首先是对诸多旧形式做出阶级划分和辨别,再对旧的庙堂/民间结构做出上下颠倒。充满血气的皮黄腔词在塑造革命英雄人物方面比其他剧种更胜一筹。京剧履行了“民族形式”的功能[11],承载了再造“革命礼乐”的职责。因此,从后来舞台形式的变迁看,最初的柯仲平和后来的马少波口中的“新歌剧”,绝非今人所讨论的、狭义的“歌剧”,而是一种以音乐戏剧作品为载体的“新礼乐”。

从歌剧到电影再到舞剧,白毛女从形象到形式都发生了很大变化,我称之为“雅化”。用江青的话说,就是《白毛女》在“舞剧-歌剧-京剧交响-器乐”这条脉络上的文化革命。这类现象在当代文学研究中被称为“圣化”。如蔡翔指出,中国革命被不断地“圣洁”化,而这一革命的“圣洁”化正是通过女性的“圣洁”化来体现的。比如小说《青春之歌》中,林道静在每个成长阶段的背后总有一个男人,总要爱上一个男人,经由男性的引导不断成长为一位革命女性。为什么反包办婚姻和提倡自由恋爱必须结合呢?因为“十七年”的女性革命不是今天反婚、反育、反“民族-国家”的女权主义。小说《青春之歌》又描写林红“大理石雕塑的绝美的脸庞”,在林道静的心目中,这个“坚强的老布尔什维克”更像一个圣洁的女神。林红的形象启迪了《红岩》中女一号江姐的描写。为何要对女主角进行“圣化”?蔡翔认为,压制当代小说中“性的叙述”的,是传统的马克思主义未曾将“情欲”解释成为革命的根本动力。换言之,无“情”的“圣女”的出现,是因为马克思主义理论强调人在政治经济学中的压迫/被压迫关系。[12]若将这些形象放入文化革命的视野中,革命文艺在创造革命女性时,势必要不断排除情欲这种资产阶级文学的要素。

马克思主义女性主义者梳理20世纪妇女史时,往往忽略了儒家传统在20世纪的不断教化。马克思主义的女性主义在马克思主义和西方女权主义中间摇摆。上野千鹤子认为,马克思主义只解释公共空间,需要用弗洛伊德的理论来解释私人空间这个部分。实际上,儒家文化原本就是公私不分、礼乐一体的,文化同政治息息相关。在“天人合一”的宇宙论里,家庭是什么?传统的礼乐关系在20世纪的家庭关系里继续保留着象征形式。“十七年”文艺表现女性革命居多。妇女解放的“李双双”模式,是不脱离家庭、先婚后爱。样板戏中革命女性居多。文化大革命初期,即便是政治最激进的时候,中央文革小组也没有号召推翻家庭,而是创造出革命女性的样板剧目。文革时期,妇女解放发展出新形式。例如,《沂蒙颂》中,英嫂的丈夫既是正面人物,又是陪衬英嫂的次要人物;《杜鹃山》中,失去了革命伴侣的柯湘登场后没有时间诉苦,因她要力挽狂澜、领导农民自卫军解放全中国。文革文艺中的革命女性,不是没有所谓的“妻权”,而是这些形象摆脱了爱情和亲情这些人物塑造的手段。

概言之,假如聚焦于“形式-形象”的讨论,我们可以发现,从广义的新中国礼乐创制的角度,自延安以来的“新歌剧”就是通过对“舞台形象”进行推陈出新,来再造“礼乐”。这项工作的出发点(并非最终形式),是时任文化部门领导口中的“创造健康、美丽、正确的舞台形象”。[13]这项工作取得突破,则要等到文化大革命爆发之后。

2

据史料,江青于1965年1月10日看完《天鹅湖》舞剧后表示:

一、看起来我们还得走自己的路,他们已经没落了。

二、基本功可先用芭蕾,同时学中国舞蹈,以后也要有自己的一套。[14]

1965年2月5日,江青同北京军区战友文工团指挥唐江谈话时又说:

舞剧必须要有丰富的舞蹈语言,能够塑造人物,构成一个情节,看起来芭蕾用在这个剧(《八女颂》)里面还没有完全消化。运用古典戏曲的东西,也要加工提炼,因为戏曲里一般是载歌载舞的,舞是模拟的动作,它的独立性很差,民间的东西也是这样。如何运用载歌载舞的古典戏曲的东西,或民间的东西,这需要加工提炼。[15]

从创造新的礼乐形式的视角,如要从旧的艺术形式发展出载歌载舞、尽善尽美的社会主义礼乐形式,就必须将旧的要素和形式进行加工,对“形式-形象”进行提炼。这种不断加工、提炼的过程就是“破旧立新”。体现在女性人物形象上,加工、提炼便是“十七年”女性形象的逐步“圣化”。如蔡翔注意到的,在当代文学中,革命的“圣洁”化是通过女性的“圣洁”化来体现的。不仅如此,一切旧形式都在千锤百炼中发生着“脱胎换骨”的变化。

诚然,千锤百炼而成的文革文艺确实没有爱情的描写。考察作为“革命礼乐”的样板戏,其中的女性通常没有男女之情,只有阶级之情。这并非其主创者自己的生活写照,正如我们从许多革命历史的口述中读到的,崇尚自由恋爱的女革命者在她们的日常生活中并未禁欲或排斥爱情。在早期共产党人的行为实践中,性不是忌讳。无论是个人生活还是政治实践,“爱欲”仍然是一个极其重要的概念。[16]如洪子诚指出,从小说《林海雪原》到革命京剧《智取威虎山》,从民族歌剧《白毛女》到革命舞剧《白毛女》,样板戏对五十年代文本中人物形象的改写有着由写实过渡到象征的流变。[17]尹鸿注意到,《红色娘子军》删掉了原剧本中琼花对常青表白的爱情戏,并把琼花在遗物中看到常青表露爱情的日记换成了琼花给常青的入党申请书。[18]李希凡注意到,电影《红色娘子军》删去了吴琼花和洪常青恋爱的情节,却在镜头前留下了吴看洪时爱情的眼神。[19]众所周知,七十年代定型的样板戏《红色娘子军》中,吴清华和洪常青的人物关系中,完全删去了电影中暗示的那一丝男女之情。五十年代,由歌剧改编为电影的《白毛女》的情节中,喜儿送大春的爱情信物是一双鞋,这双鞋从做到送贯穿了全片的剧情,表现出喜儿对大春的爱慕。六十年代,在初版革命舞剧《白毛女》中,喜儿送鞋被改为送荷包。样板戏版本中,爱情信物被删去了——大春把帽子一摘,喜儿就认出他来。文革期间,有群众看了舞剧《白毛女》后提意见说“喜儿把肩膀靠在大春肩膀上,让人接受不了”。周恩来得知后提出了修改的要求,把这个舞蹈动作删去了。

九十年代,为样板戏辩护的声音不少。如高波认为,在“告别革命”“历史终结论”盛行的时代,样板戏从“革命文学”蜕变为“人的文学”,而这正由于样板戏曾一度是中国革命史的意识形态化。[20]早在九十年代初,李杨等学者注意到样板戏所承载的“形式的意识形态”并非文革文艺的特殊性。他把“社会主义现实主义”放在20世纪中国现代化这个历史情境中进行分析,认为诸如此类的“形式的意识形态”的革命,根源于再造他者、继续革命这一最“现代”的幻想。[21]从延安文艺到文革文艺,文学形式发生了从叙事到抒情、再到象征的这个变化,而这显示了意识形态层面的深刻变革。为此,样板戏中的人物和情节都被本质化、抽象化了。[22]例如文革时期的芭蕾舞剧《白毛女》和“十七年”新歌剧《白毛女》的不同就在于,“阶级斗争”的主题取代了“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的主题。对于样板戏如何利用艺术形式开展“继续革命”的问题,论者往往不作讨论,一味控诉政治如何干涉、压制了艺术。

洪子诚于九十年代中期继续对样板戏提出批评,他认为,文学上的这种从写实向象征的形式流变,即“意识形态的形式”的激进化,凸显了文革文艺的内部矛盾,其具体表现在追求精神净化时将人物形象塑造为“自虐式的自我完善”。[23]这句评论多少指出了“女性-革命”这组矛盾的不断流变。在讨论样板戏的女性主义理论中,矛盾的流变常常被简化。但凡涉及文革的意识形态,讨论常常被集中到“形象”或“形式”之中的某一方面上来。李杨指出,《龙江颂》《海港》《杜鹃山》中的女性人物被认为是完全取代了男性成为“父”的形象。[24]陈小眉从“后毛时代”的改革话剧出发考察文革样板戏,认为样板戏让女性英雄人物从“母亲”变成“战士”,此类身体政治(body politics)剥夺了她们的女性特征并利用女性受压迫的议题来巩固民族国家。[25]尹鸿在《红色娘子军》中看出,琼花对常青的爱情是“埃勒克特拉”情结,认为主创者在革命叙事中用“恋父故事”掩护“私人情感”。[26]再如Roberts Rosemary从社会学和性别研究的角度将孟悦在90年代提出的“无性别的革命者”进行历史的阐释,她认为江青本人政治地位的上升解释《龙江颂》中主要英雄人物由郑强(男)变为江水英(女)的转变。[27]应该说,对戏曲声腔流派知识的缺乏令海外学者和文学研究领域将西方女权主义的知识用来解释样板戏对传统旦角戏的破旧立新,将样板戏中的“大女主”简单对应为文化大革命之意识形态的形象,忽视了样板戏中“大女主”形式本身是推陈出新和破旧立新的产物,其诞生一度不断突破旧的意识形态。概言之,多数研究者往往只看到“女性”如何被“革命”所压抑或规训,用一种“后革命”或“前革命”的礼乐观念来理解革命礼乐。按照“后毛时代”的道德观,在解放天性这一问题上,地主南霸天即便是死了,参军入党的琼花依然是“民族-国家”的“孝女”。社会主义的革命女性只有穿越到资本主义女权的时空才能享受真正的解放。恐怕“娘子军”们来到资本主义世界,还不如在奶奶庙扮鬼吓仇人的“白毛女”,只落得个享有卖淫“自由”的“茶花女”的结局。

能否成功塑造出几乎完美的革命女性的形象,是新中国“礼乐”再造的关键环节。在样板戏定型前,这些音乐戏剧作品在观演中不断接受观众的意见,不断提炼着“形式-形象”。

在形象创新这个层面,援引陈小眉戏剧专著的标题“Acting the Right Part”,笔者将其译作“塑造正确的形象”——因其恰同五十年代初田汉、马少波提出的“澄清舞台形象”号召中的关键词相符,即“创造健康、美丽、正确的舞台形象”。[28]关于艺术形象的美学问题,我认为,陈小眉批评革命文艺的论据,李泽厚在六十年代提出的“形象的意识形态”已经给出了回应。1962年,李泽厚曾提出一种“艺术形象”的“矛盾统一”:

成功的艺术形象总是直接性(实、显的方面)与间接性(虚、隐的方面)矛盾双方的一种特殊的和谐统一;其直接性总是超出自己,引导和指向一定的间接性;其间接性总是限制自己,附着和从属于一定的直接性……前者的特点在于引导后者,那末后者的特点就在于它不脱离前者。这样,审美认识才有别于概念认识。[29]

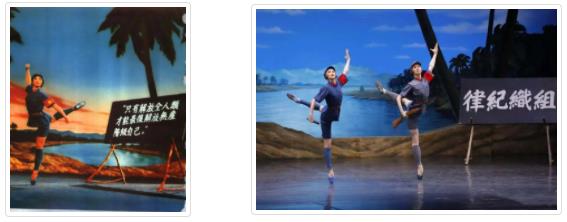

具体而言之,“后毛时代”的革命女性形象受到了“形象的间接性”的限制,因此,江水英、方海珍和柯湘等等都指向了“父权-国家”的“战士”。但那些“父权-国家”的联想,恰恰来自“告别革命”“去政治化”的历史情境,不符合文革本身的情境,即“共产主义假设”。许多对样板戏女性形象的批评,多少存在着类似问题。其根源在于,样板戏这种在意识形态上“继续革命”的礼乐形式,同文化大革命一道被开具了“死亡证明”。水英、海珍、柯湘、铁梅、常宝、清华、英嫂等等,一大批曾经深入人心的革命女性成了“恋父的女疯子”。实际上,这种文艺理论的流变也是自“台上”到“台下”的,由研究者从演出实践的流变中观测而出的。“后毛时代”的《红色娘子军》演出中,“政治课”一场中,“只有解放全人类才能解放无产阶级自己”的口号被替换成了“组织纪律”,这些文化政治的“信号”对文艺批评的“高台教化”无需再赘言。

▲ 左:革命现代舞剧《红色娘子军》第四场的政治课部分的剧照,黑板上写的是“只有解放全人类才能最后解放无产阶级自己”。出自《革命现代舞剧〈红色娘子军〉剧照选集》,人民出版社1971年8月第1版北京第1次印刷 | 右:最近几年中央芭蕾舞团复排演出的舞剧《红色娘子军》,黑板上的文字改成了“组织纪律

3

样板戏在逐步定型的过程中,的确逐渐删去了爱情及其暗示。但这是否意味着文革文艺在道德上是虚假呢?老田曾反驳“后毛时代”的主流文艺对样板戏“泯灭人性”的指责,认为革命队伍中间的大多数成员均来自于社会底层……正如同样板戏所提点的,在革命成功之前……革命成功确实是比亲情爱情更为优先的目标,这不是样板戏编剧或者导演的失误,而是大体准确反应了革命者的社会处境。[30]用马克思的话说,就是“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”这同蔡翔的说法类似,不简单否定或肯定革命文艺中的人性或爱情,而是将形象和意识形态进行“对观”,揭示其根源。然而,形象和意识形态的同一并非一次性的、直接的同一。因此,上述说法也有其片面性,忽视了样板戏创作者在革命时期的主观能动性,即他们在创造革命礼乐的过程中自我改造和改造观众这两方面的辩证统一。

新歌剧《白毛女》最初并未描写喜儿和大春的爱情,从长影的电影《白毛女》开始,爱情开始成为一条重要线索。这是由于,新中国建立后,《白毛女》演出从农村转入城市,观演条件发生了变化,剧组也更广泛地吸取了观众意见。在不断地修改中,爱情的要素就出现了。

应该指出的是,作为无产阶级的“意识形态工作者“(毛泽东在1968年作出的“七二一指示”中提出的、对革命的知识分子的称谓),参与革命文艺创造的“文化革命派”来自五湖四海,具有各种阶级成分。他们当中,经过战火洗礼的革命干部只占一部分。同样,在样板戏题材中,表现革命历史的也只占一部分。样板戏剧目有不少“大写十三年”题材,塑造了一批上海的工人阶级,这些角色在社会主义时期的中国究竟是什么物质生活水平恐怕不能一概而论。此外,样板戏载歌载舞的艺术形式并不适合为武装斗争的革命历史和社会主义建设的生产生活进行照相式“写真”。总之,样板戏的诞生,并非是要为已经过去的中国革命举起一面镜子,而是要为中国革命的未来照亮道路——“按照无产阶级的面貌改造世界”。

旧世界要成为新天新地,必须是文化、风俗、礼仪、道德和伦理等等方面的破旧立新。由此,我提出“礼乐革命”的理论,即“共产主义假设”的情境下,音乐、戏剧、舞蹈、导表演、服、化、道、设等各个领域的主导者,从各方面对具有高度“假定性”的音乐戏剧形式进行“写实主义”的改造。从形式的创新这个层面,文革文化以“新”礼乐为目标,超越了“形象-形式”的“反映-示范”结构,创造出一种“腔词化人-歌舞新人”的“自新-新人”的统一体。

礼乐革命在舞台上开展的初期,用李泽厚的话说,着重于“艺术形象的直接性”。例如,据延安时期陕北评书改编的评剧《刘巧儿》中的农村少女巧儿,河南豫剧现代戏《朝阳沟》中的青年学生银环,山东吕剧《李二嫂改嫁》中的中年寡妇李二嫂,广西彩调剧《刘三姐》中的山歌能手三姐,从电影改编的舞剧《红色娘子军》中的琼花等等,这些作品里的女性都是在各自的戏剧情境中产生了革命觉悟而蜕变的形象。

从剧本形象的角度,四十年代到六十年代,新歌剧《白毛女》经历了延安版-张家口版-东北版-北京版-中央实验歌剧院版,前四个版本都有“被奸污的白毛女怀上孽种”这一情节。直到1962年大歌剧中,改为喜儿虽然被强奸,但没有怀孕。[31]延安时期确立的“鬼-人”这一设定,将新旧社会对比作为结构,对喜儿自己心理转变的动机并未反映。

从音乐形式的角度,“十七年”中歌剧《白毛女》“普及”易“提高”难的困境,先是源自西洋歌剧的冲击,后是由五六十年代声乐界的“土洋之争”所代表的、“洋为中用”的难度。1962 年,周恩来在天桥剧场看了歌剧《白毛女》的连排。他从前排走到后排,从楼下走到楼上,无论在剧场的哪个位置上都听不清演员的唱词,而乐队的声音却很强。最后,周恩来生气地离开了剧场。据吕骥回忆,当时周恩来语重心长地说:“我和你们斗了十几年,你们还不改,一个人能有几个十几年!?” [32]

从“形式-形象”的磨合看,1962年版大歌剧《白毛女》中加入了西洋配器,但这并未改变《白毛女》文本本身的传奇性质。《茶花女》的作曲法无法表现“白毛女”报仇雪恨的情节。一旦涉及中国农村的现实生活,美声唱法就不如豫剧、吕剧、彩调和曲艺说唱来的贴切。腔词再造之“洋为中用”的难度,也揭示了农村的“白毛女”这一形象在工业化进程下的新中国难以“新”人的困境。

1964年,歌剧《白毛女》的原作曲者之一、中国音乐学院的首任院长马可感到原版的配器过于草率,曾想根据西洋手法重新编配《白毛女》。据马可的学生、参与《白毛女》改编工作的李正忠回忆:

《白毛女》原剧三个半小时,太长了。我想把后面的过场全部砍掉,变成一首合唱。谱曲我都想好了。仿造《卡门》的开场。[33]

马可想要修改歌剧《白毛女》的愿望,被“四清”运动暂时打断了。也正是在1964年这一年,受到日本松山芭蕾舞团在1958年改编自同名电影的芭蕾舞剧《白毛女》的启发,上海舞蹈学校创排了舞剧《白毛女》。据孟波回忆:

刚开始对于戏服的处理完全“写实”,做得破破烂烂的。总理建议:“舞台上不能只讲自然主义,也要有点浪漫主义。”结果,改动后的服装既有了时代特征,也符合芭蕾要求。喜儿进山后,原来是一下子从黑发变成白发的。周总理和陈毅市长用商量的口气提出:是不是可以学四川变脸艺术,让喜儿慢慢由黑发变成灰发、最后变成白发?舞校果断采纳,于是有了发色的“四变”。当年,在《白毛女》中加写歌曲的尝试曾引起争议。总理认为,中国芭蕾应该具有中国特点,中国人有“载歌载舞”传统,不妨加唱。结果,序幕及喜儿、大春相认的高潮,都配上了唱。这些精美旋律,传唱至今。[34]

另据《白毛女》中的歌曲《大红枣儿》的作曲严金萱(孟波的爱人)回忆,当年孟波还联系了京剧大师周信芳,让杨白劳的扮演者董锡麟跟他学京剧里的戏步。[35]

从“一月革命”和上海市革委会成立初期,《白毛女》剧组尚未成为样板团,革命现代戏的演出在“派仗”中陷于瘫痪。一是上海的几个现代戏剧组由于离中央文革较远,二是《白毛女》剧本的传奇色彩过重,革命性不够突出。因此,《白毛女》剧组从恢复演出的文艺指示到具体实施的过程比较艰难。据史料,中央文革小组曾派遣“特派员”入驻剧组了解情况。“一月革命”期间,阿尔巴尼亚艺术团正好在中国巡演。4 月,该艺术团抵达上海。“工总司”负责人潘国平、谢鹏飞等人受张春桥的委派,去上海舞蹈学校《白毛女》剧组谈判。据谢鹏飞回忆,他们以“抓革命、促生产”的名义命令该剧组停止“派仗”,恢复演出,对阿尔巴尼亚艺术团进行“回礼”。[36]我并未在报刊上找到《白毛女》剧组给阿尔巴尼亚客人的“回礼”演出。但据《解放日报》记载,1967年4月18日、24日,《白毛女》剧组在北京首都剧场进行了两场“革命现代芭蕾舞剧”的演出。[37]剧组在京期间,1967年4月22日,张春桥和姚文元来到上海舞蹈学校,与在校的部分师生谈话。张春桥曾任《晋察冀日报》的副总编,1947年进入石家庄,担任《石家庄日报》的总编社长。[38]谈话中,应学校的《卫东到底》《井冈山》《小学生》这三派人员的要求,张春桥谈到他在晋察冀时了解到的《白毛女》,以及该剧在民间传说、歌剧、电影和舞剧中的流变历史(红色为笔者据上下文的意思,在原讲话录音记录稿中增加的语助词):

我过去在晋察冀边区,《白毛女》传说也开始于晋察冀,一直到后来变成歌剧、电影。头脑中有印象。你们一直强调传记性的没必要了。传说《白毛女》最初不是人民创造的,而是地主阶级创造的,当时要搞减租减息,地主阶级用《白毛仙姑》来吓唬人民,后来人民将她变成革命的,到《在延安文艺座谈会上的讲话》以来,变成我们的……现在应该高一些,不仅土地改革过去了,而且到人民公社了。

把大春和喜儿之线削弱,我过去大概说了一次,要加强阶级斗争提高喜儿阶级斗争,提高限制还可以再提高,还可以再高。喜儿的塑造比以前高,这一点要承认。恐怕中国农民不知道《白毛女》的不多,群众基础浓。过去有人看了电影哭了,这个戏在民主革命时期起过作用。杨白老从喝卤水自杀改了反抗被杀后(不是我改),林默涵看了后就反对。到了陈毅、周总理看了后,我同总理说:“林默涵不同意”,总理说:“我同意你的意见,我支持改”。去年春天,阶级斗争联系到喜儿、杨白老。武装斗争,这个结尾在原戏看不到。想通过大春人物情节联系起来考虑,通过大春把八路军形象突出,然后突出党的领导……电影结束在劳动上,这是小农经济的劳动,让喜儿去参军吧,斗争未结束,喜儿自己解放了,但是没有真正解决农民问题,她经过这么一场大斗争认识提高了。我个人就提过这么一些意见。

这戏比原来电影、歌剧应该承认提高了,缺点吗,里面缺点还是有,在这个基础上再想想,还可以提高得多。人对事情的认识经过这么久,尤其是通过文化大革命对事情的认识的提高,可以提出许多设想。我听过观众的意见,说四场变来变去看不懂,可能有艺术上的问题,喜儿一个人在深山里怎么办?一个人总是难办的,有人说“黑《修养》”(开玩笑),一个人锻炼修养。有没有办法增加一个人?增加一个人又出现问题,喜儿不会成为“白毛女”了。因为《白毛女》有个“白毛”的限制。

芭蕾舞剧《白毛女》比电影改了许多,还可以改,不要否定一切。说大毒草,无论如何不妥当,否定得太多。如果这是大毒草,那电影、歌剧更是大毒草,把“延安文艺座谈会讲话”以后的成绩否定了……[39]

张春桥在上面这个讲话后,从上海去北京,观看了《白毛女》在京的演出。演出后不久,据记载,江青、张春桥和姚文元等人接见了在京的《白毛女》剧组。谈话期间,扮演白毛女的主要演员顾峡美对喜儿的形象塑造提出意见:

喜儿四场盼东方出红日,喜儿根本不知道什么是党,她盼谁呢?[40]

另有剧组成员提出相似的意见,认为现有剧本中的喜儿仍是一种自发反抗:

今后修改《白毛女》喜儿作为一个受压迫,受剥削的典型,是加强党如何领导把她救出来的过程,还是描写她从自发到自觉的改造过程?[41]

江青赞同顾峡美的看法,应突出喜儿从自发到自觉的转变。她提出的解决办法同张春桥相同,即继续突出八路军和大春的戏:

我是觉得第四场(作者注:“盼东方出红日”一场)是有点修养味道,干脆改成军队……

喜儿上山跳出黄家,一个人恐怕不太容易,本来是传奇故事,现在语言是革命的浪漫主义,没有增加现实性……这戏男女不平等,一个男主角,一个女主角,平等一点……

这戏主要方向是成功的,主流是好的,有些小毛病改起来也不是太难,如果主题思想再提高一些,格调、风格就更高。主题写农民起来反抗地主,那么怎么得到解放呢,就是八路军,现在叫人民解放军。现在戏中军队占的地位很弱,装饰一下,就很难怪有的人说不过瘾,主题思想结构方面要动一动,序幕、尾声完全可以不要,老套子序幕尾声没有什么精彩,可以去掉。四场喜儿变来变去可以改一下,因为喜儿连续一、二、三、四,我们的军队没有。今后第四场写军队。第三场逃出去,第四场大春怎么带兵打胜仗啊,俘虏些日本人、伪军啊,必要时也可以增加一场。喜儿在山上怎么样,我觉得可以不参加,因为她还有一场奶奶庙,变化不要太突出好一些,大家可以好好想一想,那两个主角相形之下,男主角不突出,如果增加一场戏,军队也突出了,大春也突出了……[42]

顾峡美继续追问,提出白毛女直至结尾革命性仍然不强:“杨各庄解放,地主逃跑,没写武装斗争。”江青同意她的看法:“结尾兵的形象很少,民兵多。张春桥提出,用服装来表现喜儿最后参了军:“新兵没有标志,喜儿跟着大春走了,参军不清楚,戴着红花送行了。”剧组中的一位负责同志提出修改办法:大春参加军队放在喜儿被抢走之前,这样使人就会感到不单是为了喜儿。江青赞同他的意见,表示“这样就军队出来更早,对大春形象更好”。在谈话中,她又提出演员们应尽快恢复练功,并对舞台上的喜儿和人民群众如何加强革命性做出了形体动作、音乐结构等方面的指导:

可以比较大的创新,加民族传统舞蹈,刀、枪,这方面《红色娘子军》也有弱点,但有成绩,他们不能翻扑,你们现在还都小吗,你们现在都胖了(笑)腿提不高,是不是(众答是的,笑)小胖子一个个(笑)。

姚文元同志说:有半年多了(指练功,没练)

江青同志说:现在要天天练,练习翻跟斗,外国的,中国的统统全拿过来,技巧全拿过来,这样创新就从容自如了。

喜儿这形象弱,其实完全可以强起来,在旧的基础上逐步地来。二场一下子到黄家要张二婶推着她出来,她不肯去送什么莲子、人参汤什么的,她不肯很勉强,二婶教育喜儿来伺候老妖精,她不肯,老妖精看了很不愉快,然后再打她,这样合理一些,现在一开始就在收着。加强喜儿的反抗性。

另外建议你们聘请张美娟(作者注:京剧武旦)做教师,教你们怎样耍刀枪,男的聘请武生,可有什么好武生,你们团能够翻扑我看有的(春桥同志说,昆曲有身段,从京剧学回去……)[43]

从此,在样板戏电影中,白毛女不但由“鬼”变“人”,还成了“战士”。

旧社会把“人”变成“鬼”,新社会把“鬼”变成“人”,文化大革命把“人”变成“战士”。

以《白毛女》演出的流变为例,上世纪四十年代以来,由“礼乐革命”向“革命礼乐”过渡的这一时期,中国的“文化革命派”锻造“礼乐革命”的形式实验,催生的许多“未完成”的作品及其“未完成”的革命女性。在社会现实题材中表现革命女性从无到有,即女性革命的过程,是“十七年”革命文艺的共性。这些女主角遵循斯坦尼体系中心理现实主义的原则,逐步革命化,“反映”和“示范”日常生活中的女性通过接受革命教育、从旧人变新人的历程——这一“十七年”文艺的“贯穿动作”和“最高任务”。遗憾的是,这些女性只在某一瞬间达到了“健康、美丽和正确”的标准,她们离“自新-新人”的革命女性还有一定的距离。因此,文革初期,舞剧《白毛女》的创排人员对喜儿的形象不够革命有很大的意见,以至于拒绝排练演出。这时,文革小组成员对全盘否定既有人物形象的态度和做法进行了批评,并坚持剧组应继承发展歌剧《白毛女》这一延安文艺座谈会的文艺成果,并对舞剧《白毛女》的提高指出了方向,终令“白毛女”成为革命礼乐的样板人物。

1972年7月10日,上海舞蹈学校《白毛女》剧组(对外称“中国上海舞剧团”)应日方邀请,在中日友好协会秘书长孙平化的率领下到达日本。这次民间性质的出访成为中日关系的“破冰之旅”。有日本的工人观众观看演出后说:

感到一股和日本芭蕾舞不同的坚强力量和亲切感。[44]

日本舞蹈评论家安景正夫说:

演出具体体现了毛泽东“洋为中用”的思想……中国的芭蕾舞不像日本那样单纯地移植,而是积极吸取对革命有益的部分。[45]

戏剧评论家石泽秀二说:

无论《红色娘子军》还是《白毛女》,都不仅仅是芭蕾而且是舞剧。它们不局限于芭蕾的表现形式,还吸收了中国民间舞蹈和京剧的动作,使用了民族乐器,表明它们已和西欧的芭蕾完全不同了。[46]

结语

作为“战士”的喜儿“昙花一现”。

文革结束后,白毛女又回到了“翻身的受苦人”。1985年,在民族歌剧《白毛女》的推陈出新中,喜儿的扮演者将喜儿的形象分成三个时段:一、少女、纯真;二、绝望、求生;三、复仇的刚烈与希望中成长。[47]这样的处理,用白毛女在复仇中成长的传记性取代了《白毛女》文本自身的传奇性。

同白毛女相比,琼花这个形象从自发反抗到自觉反抗的革命转变更具国家史诗的基础,也因此领先一步,最早成为样板戏的“大女主”。1964 年9 月27 日是“样板”的诞生之日。这一天,周恩来赞扬首演于天桥剧场的革命舞剧《红色娘子军》为“样板”,这个词首次出现在中共领导人的戏剧评论中。[48]同一天,毛泽东首次提出“古为今用、洋为中用”[49]的说法。两周后,10 月8 日,毛泽东观看《红色娘子军》后发表了著名的三句话剧评:“方向是对的,革命是成功的,艺术上也是好的。”[50]

至善至美是孔子口中的“韶乐”的特征。西方中世纪美学中的“完善”(perfectuma),是文革艺术与哥特艺术相似的神圣理念。样板戏与“韶乐”相似,具备了不断自我完善的激进性。1964 年11 月,在中央音乐学院,江青明确表达了音乐戏剧创作的总体方向,实质上是提出了革命礼乐的形式还应进一步“至善至美”的号召:

创作里,我们先搞了舞剧《红色娘子军》,然后搞歌剧,以京戏为基础,吸收洋歌剧的优点,以后再抓器乐。

新中国礼乐的编创集体对《白毛女》的不断加工和改编的“接力”,比正史更为客观地记载了新中国妇女解放的广度和高度。作为礼乐的样板戏并非只存在于文论中或文庙中,而是至今依然为人传唱的、革命礼乐的历史实践。革命礼乐是一种台上台下、“自新”和“新人”的观演辩证,她不仅仅塑造了一批“健康、美丽和正确的舞台形象”,更要继续塑造破除僵化等级制度的社会主义新人。“革命女性”的文化影响超越了时空的限制,也超出了延安时期的文艺工作者对“新歌剧”的设想。而“后毛时代”的种种所谓的“创新”,不过是将“创造健康、美丽、正确的舞台形象”这一“礼乐革命”的过程做出“简化”和“僵化”的阐释,得出一些刻板的印象,再将这些印象做一番“颠倒”罢了。

2021年7月27日

注释

1、据“《样板戏》新书座谈会”发言记录稿。

2、柯仲平:《介绍查路条并论创造新的民族歌剧》,《民族形式讨论集》,胡风编,重庆: 华中图书公司, 1941年,第36页。

3、李云雷:《<白毛女>:经典回顾》,《白毛女》,浙江出版联合集团,2015年,第144页。

4、庄映:《试论新歌剧音乐创作的道路》,《人民音乐》,1957年3期。

5、中国京剧院编《旧剧革命的新时期的开端——延安平剧研究院纪念文集》,中国戏剧出版社,2005年,第41页。

6、《李伯钊文集》,解放军出版社,1989年,第92页。

7、孟于:《回忆歌剧<白毛女>在华北解放区的演出》,《贺敬之文集》第S卷,作家出版社,2005年,第260页。

8、马少波:《创造健康、美丽、正确的舞台形象》,《戏曲改革论集》,第91页。

9、田汉:《为爱国主义的人民新戏曲而奋斗——1950年十二月一日再全国戏曲工作会议上的报告摘要》,第102页。

10、马少波:《创造健康、美丽、正确的舞台形象》,《戏曲改革论集》,第109页。

11、见拙文《皮黄回陕——民族形式与旧剧革命》,《文艺理论与批评》,2019年5期。

12、蔡翔:《革命/叙述》中国社会主义文学-文化想象》,北京大学出版社,2010年。

13、马少波:《创造健康、美丽、正确的舞台形象》,《戏曲改革论集》,华东人民出版社,1952年,第91页。

14、江青:《对芭蕾舞剧<红色娘子军>的指示(1964.9.22-1965.1.24)》, 《江青十年讲话汇编》,2005年4月21日第2版。

15、江青:《与北京军区战友文工团唐江同志谈话纪要(1965 年2 月5日)》(战友文工团唐江收藏并提供)。

16、蔡翔:《革命/叙述》中国社会主义文学-文化想象》,北京大学出版社,2010年。

17、洪子诚:〈关于五十至七十年代的中国文学〉,《文学评论》,1996 年第 2 期。

18、尹鸿:《谢晋电影选(战争卷)》,上海大学出版社,2007年,第123页。

19、李希凡:《李希凡自述》,东方出版中心,2013 年,第 318 页。

20、高波:《样板戏——中国革命史的意识形态化》,云南人民出版社,2010年,第150-151页。

21、李杨:《抗争宿命之路:“社会主义现实主义”(1942-1976)研究》,时代文艺出版社,1993年,第7页。

22、李杨:第285页。

23、洪子诚:《关于五十至七十年代的中国文学》,《文学评论》,1996 年第 2 期。

24、李杨,第306。

25、 Chen Xiaomei.Acting the Right Part: Political Theater and Popular Drama in Post-Mao China, University of Hawaii Press, 2002.

26、尹鸿:《谢晋电影选(战争卷)》,上海大学出版社,2007年,第123页。

27、 Rosemary A.Roberts,Maoist Model Theatre: The Semiotics of Gender and Sexuality in the Chinese Cultural Revolution, Brill Academic Publishers,2010.

28、马少波:《创造健康、美丽、正确的舞台形象》,《戏曲改革论集》,第91页。

29、李泽厚:《虚实隐显之间——艺术形象的直接性与间接性》,《人民日报》,1962年7月22日。

30、老田:从样板戏回顾革命年代的亲情与爱情问题 - 文艺 - 红歌会网 (szhgh.com)

31、李诗原:《歌剧<白毛女>:张家口版、东北版、北京版》,《音乐艺术》,2021年第2期。

32、吕骥:《铭记亲切教导 继续战斗到底》,《人民音乐》,1978 年第2 期。

33、据笔者对李正忠的采访。

34、《芭蕾舞剧<白毛女>尘封往事终揭开》,《解放日报》,2015年5月27日。

35、同上。

36、据我于2015 年1 月19 日在上海对上海“工总司”成员谢鹏飞的采访。

37、《陈伯达、康生、江青等同志观看革命现代芭蕾舞剧<白毛女>》,《解放日报》,1967年4月19日。《毛主席接见六省市革命委员会负责人并观看了革命现代芭蕾舞剧<白毛女>》,《解放日报》,1967年4月25日。

38、据我于2015年5月21日在上海对张春桥大女儿张维维的采访。

39、张春桥、姚文元:《对上海舞蹈学校部分师生的讲话》,1967年4月22日。

40、江青:《接见芭蕾舞剧<白毛女>演出团的讲话》,1967年4月25日,《江青十年讲话汇编》,2005年4月21日第2版。

41、同上。

42、同上。

43、同上。

44、胡新民:《1949-1872年:中国红色文艺海外行片段》,《党史文汇》,2021年第6期。

45、同上。

46、同上。

47、彭丽媛:《我和喜儿》,《人民音乐》,2018年4期。

48、刘庆棠:《我只是个演员、剧团抓业务的干部——“洪常青”回忆样板戏》,沈步摇记录,见http://news.163.com/09/0817/12/5GTSNHFU 00013KOD.html。

49、毛泽东:《给<中央音乐学院的意见>的批示》,《建国以来毛泽东文稿(第11 册)》,中央文献出版社,1996 年,第172 页。

50、欧建平:《重编的话》,《中国芭蕾的丰碑:纪念〈红色娘子军〉首演五十周年》,上海音乐出版社,2014 年。