郭松民:再评《狙击手》——“精英对决”还是“群众运动”?

01

《狙击手》最核心的“梗”,叫“围尸打援”。

什么意思呢?

就是预先埋伏的狙击手将对方的一员(最好是其中比较重要的人物)击毙或重伤,然后好整以暇,等待对方拖尸或营救伤员,借机扩大战果。

在影片中,美军的“王牌狙击手”约翰用的就是这一招。

但《狙击手》用这样一个梗展开故事,却让人觉得毫无新鲜感。为什么呢?因为这是一个在中外电影中被用烂了的梗。

八十年代库布里克的越战片《全金属外壳》就用过;2015年,吴京拍《战狼》,高潮情节也是这个梗;2021年的“网大”《浴血无名川》,更是把这个梗正用反用,大用特用,用到了几乎令观众产生不适的程度。

更关键的问题还在于,虽然《狙击手》把“围尸打援”故事讲得声情并茂,但这个战例却并不见于志愿军战史和当事人回忆,《狙击手》的创作团队也没有提到影片有真实战例做依据,可见这是一个虚构故事。

拍电影,当然允许虚构,这完全不是问题。

可是,既然虚构,为什么要虚构一个尽人皆知的俗套呢?为什么不索性脑洞大开、天马行空,虚构一个新鲜的(同时也是合情合理的)故事呢?

如果创新虚构实在做不到,那么就老老实实地选一个志愿军的真实战例(个人认为一切虚构故事都不如志愿军真实战例精彩),再以此为基础加以演绎,不是也很好吗?

一个成功的案例就是1964年拍摄的《英雄儿女》。这部电影是根据巴金小说《团圆》改编的,无疑是一个虚构故事。

但巴金为了创作这篇小说,两次赴朝。第一次是在战争打得如火如荼的1952年,他参加中国文联赴朝创作组,在朝鲜开城前线附近的志愿军某部六连生活了两个多月;第二次是朝鲜停战协定签字之后,他再次赴朝体验生活。

不仅小说素材来自于生活,后来根据小说改编电影时,也吸收、参考了大量真实的志愿军英雄事迹,有了这些真实的英雄事迹做基础,《英雄儿女》终成不朽经典。

《狙击手》和《英雄儿女》不同。两位张导演的创作态度,看来不是深入生活而是深入电影,所以就只能选择俗套。

用俗套来拍《狙击手》,恰似姜昆在春晚上炒10年前的剩饭,这不是对观众的尊重,也是一种思想懒惰,在创作上采取机会主义手法的一种表现。

02

《狙击手》的基本故事架构是“精英射手的巅峰对决”——这也是被许多西方狙击手电影用烂的。

典型的如2001年法国导演让·雅克·阿诺执导的《兵临城下》、2014年克林特·伊斯特伍德执导的《美国狙击手》,都是如此。

在《兵临城下》中,对决双方都不同凡响。

苏军方面出场的是瓦西里。虽然他是普通士兵,但却是西伯利亚乌拉尔山区猎人家族的一员,像美国西部片里的“印第安猎人”那样,自带一种原始而古老的神秘感。

德军方面,则是专门从柏林调到斯大林格勒战场对付瓦西里的“佐森狙击学校”校长康尼少校。影片用这样一个给人留下深刻印象的镜头烘托康尼少校的卓尔不群:德军士兵都挤在黑暗寒冷的闷罐车里,而少校一个人就独占了一节明亮、温暖、豪华的专用车厢。

《美国狙击手》则是根据前美军海豹突击队队员克里斯·凯尔自传《美国狙击手:美国军事史上最致命狙击手的自传》改编的。

凯尔是美军王牌狙击手,曾在伊拉克战场射杀255人。他最传奇的一次狙击行动发生在2008年萨德尔城。当时,他在城外执行任务,看到大约1920米外一名武装分子正扛着火箭弹发射器靠近一支美军车队。凯尔立刻扣动扳机,精准无误击毙了这名武装分子,创下了他成功狙击的最远纪录。

影片为凯尔安排了一个“分量相称”的对手——前伊拉克射击运动员、奥运气步枪射击项目银牌获得者穆斯塔法。穆斯塔法多次给凯尔造成了致命威胁,并打死了他最亲密的战友,但是凯尔最终在一场发生在沙尘暴天气的战斗中,将穆斯塔法击毙。

《狙击手》深受这些西方狙击手电影的影响,也采取了“巅峰对决”的架构。

美军方面,是专门从后方调来的王牌狙击手约翰,他骄横跋扈,自带团队,基层指挥官也无权指挥他。

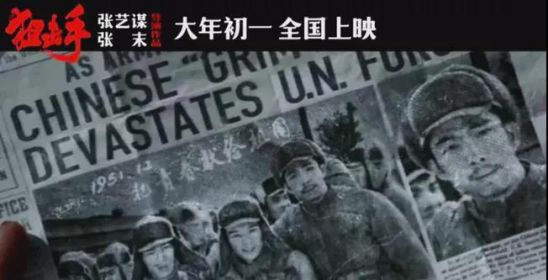

志愿军方面,刘文武本来不够精英,但《纽约时报》为他加封了“中国死神”的称号,这使他也具有了精英的光环。

在《兵临城下》中,德军方面之所以注意到瓦西里,必欲除之而后快,是因为苏联报纸大肆宣传了瓦西里的事迹,并刊登了他的大幅照片。而在《狙击手》中,美军方面之所以把刘文武视为眼中钉,专门把王牌狙击手约翰调来对付他,也是因为中国报纸报道他的事迹,刊登了照片,最终引来《纽约时报》的报道。

在《美国狙击手》中,因为凯尔弹无虚发,每次开枪,必有人应声倒地,所以当地武装分子为他起了一个绰号:“拉马迪恶魔”。而在《狙击手》中,刘文武也有一个绰号,“中国死神”——这是来自《纽约时报》恶谥。

如此雷同的情节设置,是巧合?抑或“致敬”?

03

西方电影,尤其是好莱坞,热衷于采用“精英射手巅峰对决”的模式来表现战争,这其中的原因,一方面是和西方的个人主义文化背景有关,另一方面,也反映了西方统治阶级一个隐秘的幻想:

依靠少数受过专门训练的军事精英,凭借尖端武器装备,就可以决定性地影响战争进程。如此一来,不仅大大降低了战争成本,更重要的,是可以降低、消除保持一支庞大武装部队所可能带来的政治风险。

但是,把“精英射手巅峰对决”的模式套用到抗美援朝战争,那就不伦不类了。

我军在抗美援朝战争后期进行的“冷枪冷炮运动”中,所以能够把美军压得无法抬头并取得最后胜利,靠的并不是少数精英狙击手,而是群众运动。

和西方狙击手电影中神乎其神的表现相反,在世界军事史上,狙击手都是单兵作战,对战役进程影响不大,更不可能影响整个战争结局。

但志愿军发动的“冷枪冷炮运动”却明显不同:作为世界战争史上迄今为止最大规模的狙击作战,对战争结局产生了战略性影响,成为迫使美国不得不同意停战的重要因素之一。

“冷枪冷炮运动”之所以能够产生战略性影响,根本原因正在于它不是少数狙击精英的“巅峰对决”,而是按照毛主席在井冈山时期就创立的传统,发展成了一场大规模的群众性杀敌立功运动。

据统计,从1952年5月到1953年7月,志愿军在冷枪冷炮运动中共毙伤“联合国军”和南朝鲜军5.2万余人。这一辉煌战绩足以令一场大规模的战役相形见绌。

在“冷枪冷炮运动”中,涌现出的最出名神枪手,就是张桃芳!他在32天的时间里,用436发子弹,毙敌214人(大部分是美军),创造了志愿军冷枪杀敌最高纪录,荣立特等功。

以张桃芳的辉煌战果,完全可以进入世界十大狙击手的行列。尤其令人称奇的是:张桃芳没有经过严格的专业训练,使用的是一支普通的苏制莫辛纳甘步枪,没有瞄准镜,也不懂得测风向和风速等狙击手必备的专业知识,全部训练仅消耗子弹500发左右。

张桃芳也没有被《纽约时报》报道过。

这就是说,张桃芳并不是凌驾于普通志愿军战士之上的“狙击精英”,更不是他们的对立面,而是他们中的一员。在志愿军中,有无数的张桃芳,只不过他们的战果比张桃芳稍逊罢了。

比如志愿军第68军204师610团8连炊事员庞子龙,他的本职工作是给战壕里的战士们送饭,但后来他在阵地上来来去去看别人打枪很是痛快,就提出让他也试试,并向连长保证要是不行还回炊事班,结果一打就收不住手,3个月内冷枪毙敌54名。

面对志愿军这样千千万万的“狙击手大军”,美军派遣几个类似凯尔、约翰、乃至康尼那样的精英狙击手,就属于螳臂当车。

以志愿军第12军的战果为例,在不到3个月的时间里,全军狙击歼敌2506名,消耗步枪子弹5843发,我军伤亡11名,对100米内目标射击命中率普遍达到80%,敌我损失比是228:1。

228:1!不可能有比这更好的战果了。

然而,和在真实的历史中,志愿军在狙击作战中处于压倒性优势完全相反,在《狙击手》中,美军王牌狙击手约翰却始终处于优势,他实际上完成被派往前线时领受的任务:消灭“中国死神”刘文武。并且他还令五班几乎全部阵亡,唯一幸存者陈大永也将因为身负重伤而很难在短期内重返前线。

这样的电影,是对“冷枪冷泡运动”的正确反映吗?

军事历史题材的影片,无论编导的主观意图是什么,客观上都在用艺术的方式总结历史经验。但是,如果要正确地总结历史经验,在创作时就必须经历一个“从生活到电影”的过程,而不应该是一个简单的“从电影到电影”,甚至是“从好莱坞电影到中国电影”的过程——这样的话,总结的就不是我军的历史经验,而是其他什么军队的历史经验了。

当然,我这里绝不是说在电影创作时不能借鉴中外电影的成功做法,而是说,必须把生活本身作为电影创作的源头,只有从这个源头出发才能谈得上借鉴其他电影,否则的话就是本末倒置,而最终拍出来的电影,也只能是本末倒置的。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“高度一万五千米”,授权红歌会网发布】