刘继明访谈:文学如何书写人民?

采访人:小卓(曹征路-刘继明研究中心秘书、《左翼文学评论》编辑)

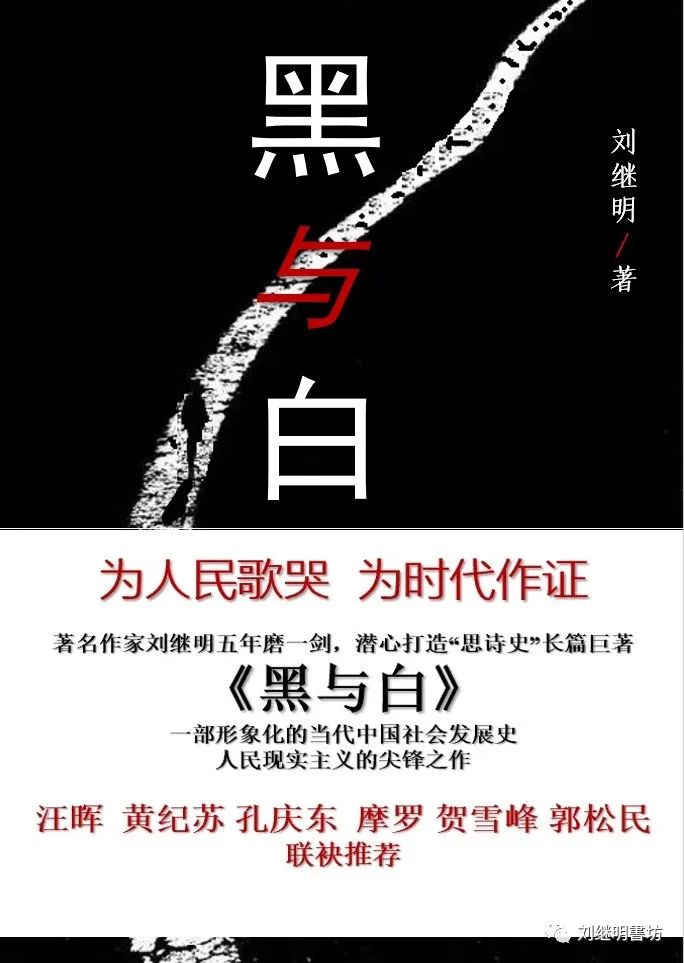

小卓:刘老师您好!首先祝贺您的长篇新作《黑与白》正式出版。在此之前,我和几位朋友在孔庆东老师的指导下,以“三人谈”的方式对这部小说进行了分析和解读,在第一期三人谈“《黑与白》的主题分析”中,我们将“为人民赋形,为时代作证”当做小说的核心主旨,认为这部作品真正践行了以“为人民为中心”的创作导向,是一部“扎根人民、服务人民”的典范之作,但同时也指出,《黑与白》中的人民和主流使用的“人民”概念有较大差异,主流使用的“人民”更多是一种超阶级的概念,使“为人民为中心”的写作理念变得模糊暧昧,从而在创作实践中面临诸多困难甚至诘难。因此,我的问题是:在全球资本主义时代,文学如何书写人民呢?或者说,这个命题还有效吗?

刘继明:这个问题一下子切中了要害。对一个作家来说,要想真正践行“以人民为中心”的理念,首先必须搞清楚何为人民?否则就成了空中楼阁,无本之木,也就谈不上“如何书写人民”了。在“三人谈”中你们已经作了具体的梳理和厘清,我在“人民文艺、文革文艺和“纯文学”的演讲中也进行了辨析。在一个屌丝与马云、柳传志同属于人民的时代,只有在民族国家共同体内共享人民概念,在现实生活与利益中,他们处于完全对立的两极——穷人和富人,或者说分属于两个完全不同的阶级:无产阶级和资产阶级。所以,在完全资本主义国家,除非在选举和政治家进行社会动员时,资产阶级政客们很少使用“人民”概念,更多的是公民、民众、国民,巧妙地避开了因阶级对立造成的社会撕裂。这样一来,他们就可以堂而皇之地将资产阶级意识形态包装成普世价值,心安理得地代表全体民众了。所以,在一个资本主义全球化的时代,“人民”是一把双刃剑,在为执政者带来某种合法性和打造一种意识形态幻觉的同时,常常会变得虚弱、暧昧、失效乃至无效。

小卓:“人民”概念在什么情形下才有效呢?

刘继明:作为一个政治概念,“人民”的广泛使用最初始于法国大革命,它为资产阶级提供了强大的符号动员力。但人民作为一种创造历史的主体,还是在马克思主义诞生后,特别是世界上建立第一个社会主义国家苏联,以及占全球人口近四分之一的东方大国中国的共产主义革命成功之后才开始的。从那时起,无产阶级作为一种独立的政治力量登上了历史舞台,处于社会最底层的工人农民成为了新生的社会主义国家的主人翁,当人们提到人民,首先想到的就是工人农民和广大无产阶级。共产党也天然地将自己视为无产阶级的先锋队,是工人农民的忠实代表。二十世纪上中期席卷全球的共产主义运动有力地证明了这一点。因此,从根本上说,“人民”是一个阶级概念,只有在社会主义国家,无产阶级作为领导阶级的制度框架下,才可能成为一个具有清晰、明确内涵和边界的有效的政治概念。

小卓:在第一期“三人谈”中,朱亚芳曾经说:“《黑与白》中的‘人民’还可以分为‘抗议的’和‘被剥削压迫的’两类,前面提到的是第一类,如凤凰岛的上访群众,东钢集团‘聚众滋事’的下岗工人,以及卢佳、梦菲、程蕾这些因生活所迫卖唱和卖身的‘被侮辱与损害”的底层社会女性,属于第二类。再加上作为‘人民’对立面存在的宋乾坤、武伯仲、杜威、洪太行及巴东明、巴东父子等权贵利益集团和腐败黑暗势力,使《黑与白》中的社会镜像凸显出壁垒森严的阶级分野。”由此看出,您在《黑与白》中运用马克思主义的阶级分析方法为人民“赋形”,对人民概念进行了某种程度上的正本清源,这也意味着,人民概念只有在阶级分析的框架下才具备有效性。“文学如何书写人民”,也只有在这个前提下才会成为可能,而不至于陷入某种虚假和虚妄的泥淖。

您曾经在《走近陈映真》这篇文章中写到一件事:台湾著名左翼作家陈映真和中国大陆作家阿城在美国开会碰到一起,聊天时陈映真说文学应该关心人民,阿城却用讥诮的语气说,我就是人民,我关心自己就是关心人民啊!据说陈映真听了很尴尬,讪讪地走开了。这个故事很有反讽意义,说明在中国主流文化精英们眼里,“人民”这个词早已经被“个人”彻底消解和取代了。这也意味着,您在《黑与白》中所做的努力,将很难为主流文坛所认同。您想过这个问题吗?

刘继明:这是必然的。从写作《人境》那会儿我就对此有了充分的准备。距《人境》出版过去了六、七年,我这样的写作越来越困难了。《黑与白》的出版同样如此,它的艰难曲折,远远超过了几年前的《人境》。但这有什么呢?我从开始构思《黑与白》时就认定,这部小说不是为所谓主流文坛写的,从某种意义上说,这是一部信仰和良知催生的作品,是我献给那个沦失的阶级的礼物,或者说,是一次回归自己阶级的艰难途程。

小卓:从社会身份来说,您应该属于知识精英阶级啊!

刘继明:你如果这样理解,我就把上面的话修改成为一次背叛自己阶级的旅程吧!

小卓:背叛这个词不大好听,不过用在这儿很恰当。

(订购《黑与白》签名本请加客服微信kbwk99)

刘继明:去年的诺贝尔文学奖获得者,法国女作家安妮·埃尔诺在授奖词中说:“写作,是为了我的人民复仇。”尽管她所说的人民也许跟我理解的人民概念不一样,但我特别喜欢这句话。遗憾的是,我印象中没有一个中国作家说这样的话,相反,他们总是热衷于标榜自己的精英身份,站在地主资本家的立场上污蔑歪曲人民革命史和共和国史,丑化劳动人民的形象,变人民史观为精英史观,而且是以“书写人民”的名义。

小卓:您的意思,“书写人民”不是一种姿态和方法,而是一种情感?

刘继明:仅有情感是不够的,这会陷入唯心主义和资产阶级人道主义的窠臼。一个作家的爱憎是由他的阶级立场决定的,立场不仅是一个作家如何书写人民的决定性因素,也是区分无产阶级作家和资产阶级作家的根本标准。换句话说,一个无产阶级作家,必须对本阶级的历史命运具有深刻的洞察,对其在当代的境遇具有清醒的认知,正如二十世纪伟大的无产阶级文学先驱高尔基、鲁迅所做到的那样。

小卓:您认为自己是一个无产阶级作家吗?

刘继明:“无产阶级作家”和“无产阶级”早已在一些人眼里变成了某种不合时宜的代名词,但我希望自己成为这样一个作家,并且以书写他们为荣。这是我的宿命,也是一种使命。用鲁迅的话说,“至于我的喊声是勇猛或是悲哀,是可憎或是可笑,那倒是不暇顾及的,但既然是呐喊,则当然须听将令的了。”发出这将令的不是别人,而是我所说的“人民”,我的人民。

小卓:“三人谈”曾经得到了您的热情支持,在此向您表示感谢。前几天我们刚做完新一期“三人谈”,主题是“《黑与白》中的改革者”,后面我们还会做下去,希望继续得到您的支持。

刘继明:谢谢你们,也谢谢孔庆东教授。

小卓:谢谢您接受我的采访。

(来源:曹征路-刘继明研究中心官微)

【文/刘继明,当代知名作家,红歌会网专栏学者。本文原载公众号“刘继明書坊”。】