郭松民 | 评《奥本海默》:悠悠苍天,此何人哉?

01

有人说,《奥本海默》应该和《芭比》一起看,但我看不出来这两部电影有什么共同之处,倒是觉得,《奥本海默》可以和1953年的日本电影《广岛》一起看。

在《奥本海默》中,曼哈顿计划最终取得了成功。美军派出一支小分队到洛斯阿拉莫斯试验场运走已经组装完成的两颗原子弹——“胖子”和“小男孩”。

奥本海默像一位不放心孩子远行的母亲那样唠唠叨叨地交待技术细节,却被一位军官不客气地打断了——“别说了,博士,现在已经由军方接管了”。

“胖子”和“小男孩”去了哪里?去了广岛和长崎,并把那里变成了人间地狱。

《奥本海默》没有一个镜头表现广岛“原爆”后的情景,但关川秀雄执导的《广岛》却用写实手法,再现了广岛修罗场一般的惨状,这些镜头是如此逼真,以至于后来被许多纪录片采用,《广岛》还深刻地影响了冯小刚的《唐山大地震》。

《广岛》令人深深同情广岛市民,但眼下日本政府以谁也拦不住的劲头执意要向海洋排放核污水的行为,证明日本完全没有接受广岛的教训,奥本海默泉下有知,可以不必再内疚了。

02

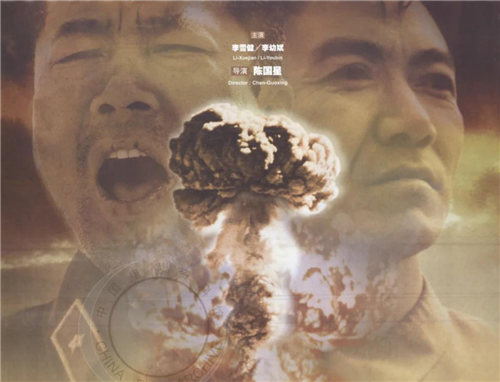

《奥本海默》不是美国版的《横空出世》。

1999年李雪健、李幼斌主演的《横空出世》,讲述了上个世纪六十年代,新中国研发第一颗原子弹的故事。

鸦片战争以来,旧中国有国无防,多次遭到帝国主义入侵,每次都割地赔款,生灵涂炭。新中国成立后,尤其是在抗美援朝战争中,又多次受到美国的核威胁、核讹诈。所以,中国科技人员在研发原子弹时,对这一工程的正义性,没有丝毫怀疑,他们以满腔的热情期待着中国原子弹横空出世的一天。

但奥本海默就不同了。

奥本海默是一位左翼,也是一位犹太人。四十年代初的时候,他出于对纳粹先搞出原子弹的担忧而答应出山,担任曼哈顿计划首席科学家,成为美国“原子弹之父”。

即便是在这个阶段,奥本海默对自己的工作会不会导致无法预测的后果,仍然忧心忡忡。

影片中有这样一段情节,曼哈顿计划接近成功时,奥本海默找了个机会看望自己的情人——一位患有忧郁症的左翼女知识分子琼·塔特洛克。琼拿出了一本印度的“圣诗”《博伽梵歌》要他读,奥本海默念出了印度教主神毗湿奴(化身黑天)对王子阿周那说的一句话:“我将变成死神,世界的毁灭者。”

奥本海默不想成为死神,但是,他无法拒绝成为死神!

奥本海默无从逃避于天地之间,这种念头折磨着他、撕裂着他,原子弹爆炸成功后,参与曼哈顿计划的科学家齐聚小礼堂,喊着奥本海默的名字,用疯狂跺地板表达心中的狂喜,奥本海默却躲在门洞阴影里,落落寡欢。

知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

奥本海默在组织核试验时,两次引用《博伽梵歌》,预言将出现“一千个太阳的光芒”,当核爆成功,这种光芒真的出现在新墨西哥州的沙漠上空时,奥本海默无从表达自己的情感,他说,“我们(曼哈顿工程团队)都是婊子养的!”

奥本海默究竟在担心什么?可能他自己也说不清楚。他的担心,来自对人性的不信任,也来自对西方文明的不信任。

作为西方人,他当然知道大航海时代以来近五百年的历史,西方人对非西方人干了些什么;作为美国人,他不可能不知道印第安人的命运;作为犹太人,他对纳粹铁蹄下欧洲犹太人的遭遇,无疑感同身受……

现在,同样一伙人,又掌握了原子弹、氢弹,人类会不会因此而毁灭?

要抢在纳粹之前搞出原子弹,这可以算是一个理由。

但现在,纳粹德国已经失败了,希特勒也自杀了,奥本海默开始怀疑自己工作的意义,他力主对苏联开诚布公,并企图拖延美国的氢弹计划。

奥本海默提出了一个在当时的美国权势集团看来幼稚、有害,今天看起来却很有道理的建议:主动与苏联共享核技术,尤其是氢弹技术,这样就可以避免人类遭到核毁灭。

奥本海默为美国造出了原子弹,但因为他曾经是“左翼”,美国的权势集团始终不信任他。二战结束后,美国很快就对奥本海默卸磨杀驴,进行政治迫害。

他们利用奥本海默书生气十足的特点,轻而易举地就让奥本海默落入圈套:停止了奥本海默的安全特许权,也停止了他在美国原子能委员会的工作。他们算定奥本海默一定会提出申诉,这样,就顺水推舟,组织一个完全被操纵的委员会,对奥本海默的申诉进行听证。

一系列听证,很快就变成了对奥本海默的审判与人格谋杀,也是美国版的“批斗会”。

导演诺兰用一组魔幻现实主义的镜头,展示奥本海默在“听证”会中受到的羞辱:他和琼在众目睽睽的听证会现场,赤身裸体地在椅子上做爱!

在有生之年,奥本海默没有等来“平反”的一天,直到他去世55年后的2022年,美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆才下令撤销1954年吊销奥本海默安全特许权的决定。

奥本海默早已对美国无害了,他也不需要美国虚情假意的平反。

03

《奥本海默》临近尾声时,杜鲁门在白宫椭圆形办公室接见奥本海默。

奥本海默想抓住短暂的机会向总统阐释自己的立场。他说,研发原子弹,让自己感觉双手沾满了鲜血。杜鲁门脸上立刻浮现出不悦的神情,他掏出了自己上衣口袋的白手帕递过去:那你就擦擦吧。

奥本海默离开时,杜鲁门在他身后对陆军部长说,“以后别让这个爱哭鬼到这里来!”

奥本海默的命运是悲剧性的,他不想成为死神,但他的确做了只有死神才能做到的事,他打开了潘多拉的盒子,他锻造了达摩克利斯之剑,至今仍然悬挂在人类头上。

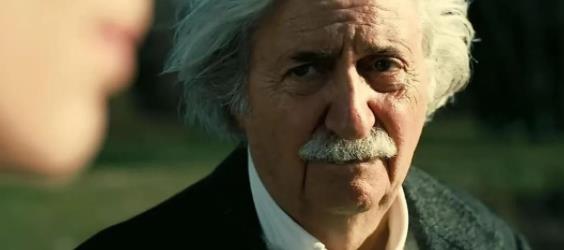

奥本海默证明,知识分子反战是反不了的。哪怕是像爱因斯坦、奥本海默这样的科技巨擘,最后还是免不了做帝国主义开发新式武器的工具!

人类的永久和平,不能通过消灭核武器来实现,而只能通过消灭帝国主义来实现——这是奥本海默无法理解的道理,但今天,我们却必须要理解。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】