胡澄:“甲申”的悲剧与李岩的悲歌

“甲申”的悲剧与李岩的悲歌

——纪念郭沫若《甲申三百年祭》发表八十周年

胡 澄

2024年岁月将阑,在收拾心情准备除旧迎新的时候,蓦然回首,还有一件历史事件萦绕于心,抚今追昔,更觉意味深沉——那就是卓越的无产阶级文化战士郭沫若先生的历史名篇《甲申三百年祭》至今已经发表整整八十周年了。

【解放以来各版本《甲申三百年祭》(胡澄藏书)】

【解放以前部分版本《甲申三百年祭》(胡澄藏书)】

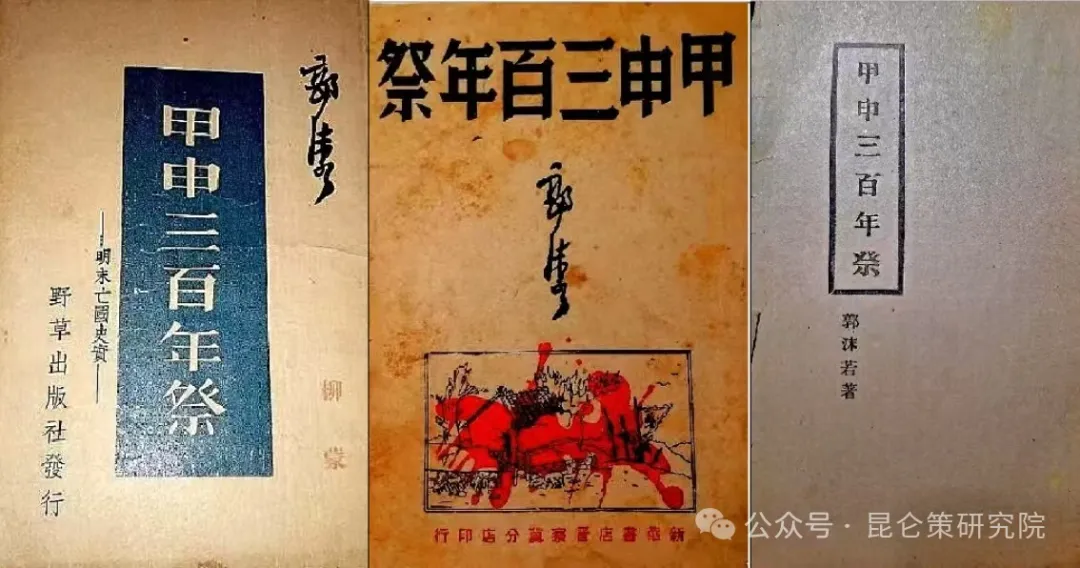

新形势盛世繁华,李自成雕像离京,使我们对于“进京赶考”的思索似乎又有了别的一番境界,且不多言。但是《甲申三百年祭》的最后一句话:“而李岩的悲剧是永远值得回味的。”今天读来回味尤深,却更觉沉郁顿挫,三叹三折。

【《甲申三百年祭》的最后一句话(胡澄藏书)】

八十年前,郭沫若同志在《甲申三百年祭》这篇卓越的史论中,将李自成的悲剧和李岩的悲歌相对比而抒发,整部著作的气韵格调与其说是吟咏李自成的悲剧,倒不如说是唱赞李岩的悲歌,抚卷摩挲,引人浩叹!

中国的历史典籍向来是以塑造历史人物形象为擅长的。从司马迁的《史记》开始,《二十四史》都是以人物为中心的纪传作为主体的。而郭沫若就继承了传统史学的精粹,在这篇卓越的马克思主义的史论中,以极其充沛的笔墨和极其浓郁的深情塑造了李岩这个农民革命运动中的悲剧者的形象。形神具备,栩栩如生。如前人评论《史记》的文笔意境,清代学者周亮工曾经对《项羽本纪》对项羽在垓下作歌的细节做过这样的议论:“垓下是何等之时?虞姬死而子弟散,匹马逃亡,身迷大泽,亦何暇更作歌诗?亦谁闻之,而谁记之?!吾谓此数语者,无论事之有无,应是太史公笔参造化,代为传神。”(钱钟书《管锥编》引录)太史公“笔参造化,代为传神”的神髓,这八个字这是中国史官的神圣的职责。中国的传统政治说到底是一种“史官政治”,治齐修平,全在历史书写者的“笔参造化”。这也正是郭老在对中国传统历史文化继承中卓越创造最出彩的地方。他不愧是五四新文化运动时期“创造社”的旗手,在他耕耘的文化领域中永远充沛着“创造精神”。郭老是在浩繁枯燥的史料中,披精沥萃,用心、用情创造了一个活生生的悲剧人物。他在李岩的身上寄托了那一代革命知识分子对革命运动的忠诚与自我价值的认同。作为文学家的郭沫若在创造话剧《蔡文姬》时激情难耐高声自诩:“蔡文姬就是我!”那么我们也可以说,作为史学家的郭沫若在创造《甲申三百年祭》中用笔墨渲染出来的意境就是:“李岩就是我!”这是那一代进步知识分子们“神州是我我神州”的天下情怀与责任担当的弘扬和抒发。

通过这篇卓越的史论,我们可以看到李岩是郭沫若的挚爱,并且在这篇文章之外,他又以饱满深情的史笔补充了一篇《关于李岩》的专论,作为《甲申三百年祭》的重要组成部分,把李岩的气质与形象更加深刻地回味给了我们。这就引起了我们深切的共情与品味,历史的情思在心中久久激荡。

【《甲申三百年祭》中的《关于李岩》(胡澄藏书)】

第一,李岩的历史作用是什么?郭沫若在《甲申三百年祭》中一语中的地说道:“李岩终竟被逼上了梁山。有了他的入伙,明末的农民革命运动才走上了正轨。这儿是有历史的必然性。因为既有大批饥饿农民参加了,作风自然不能不改变,但也有点所谓云龙风虎的作用在里面,是不能否认的。”郭老在这篇论文中引述了《明季北略》卷二十三记《李岩劝自成假行仁义》,可见李岩对于李自成制定政策的决定性影响——

自成既定伪官,即令谷大成、祖有光等率众十万攻取河南。李岩进曰:“欲图大事,必先尊贤礼士,除暴恤民。今虽朝廷失政,然先世恩泽在民已久,近缘岁饥赋重,官贪吏猾,是以百姓如陷汤火,所在思乱。我等欲收民心,须托仁义。扬言大兵到处,开门纳降者秋毫无犯。在任好官,仍前任事。若酷虐人民者,即行斩首。一应钱粮,比原额只征一半,则百姓自乐归矣。”自成悉从之。

第二,李岩的人物形象是什么?通过郭老在这篇论文中所描述的李自成、李岩“二李”相见时的情景,就可以生动地看到李岩那丰韵卓姿的形象——

《北略》卷二十三叙有一段《李岩归自成》时的对话,虽然有点象旧戏中的科白,想亦不尽子虚。

岩初见自成,自成礼之。

岩曰:“久钦帐下宏猷,岩恨谒见之晚。” 自成曰:“草莽无知,自惭菲德,乃承不远千里而至,益增孤陋兢惕之衷。” 岩曰:“将军恩德在人,莫不欣然鼓舞。是以谨率众数千,愿效前驱。”自成曰:“足下龙虎鸿韬,英雄伟略,必能与孤共图义举,创业开基者也。” 遂相得甚欢。” 二李相见,写得大有英雄识英雄,惺惺惜惺惺之概。虽然在辞句间一定不免加了些粉饰,而两人都有知人之明,在李岩要算是明珠并非暗投,在自成却真乃如鱼得水,倒也并非违背事实。

在郭老的笔下,“二李”英雄相惜,大有“云龙风虎”的气概。

在这一点上,革命领袖毛主席读懂了他,慨然致信郭沫若——

沫若兄:

大示读悉。奖饰过分,十分不敢当;但当努力学习,以副故人期望。武昌分手后,成天在工作堆里,没有读书钻研机会,故对于你的成就,觉得羡慕。你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待。小胜即骄傲,大胜更骄傲,一次又一次吃亏,如何避免此种毛病,实在值得注意。倘能经过大手笔写一篇太平军经验,会是很有益的;但不敢作正式提议,恐怕太累你。

……你的史论、史剧有大益于中国人民,只嫌其少,不嫌其多,精神决不会白费的,希望继续努力。恩来同志到后,此间近情当已获悉,兹不一一。我们大家都想和你见面,不知有此机会否?

谨祝健康、愉快与精神焕发!

毛泽东 上

一九四四年十一月廿一日于延安

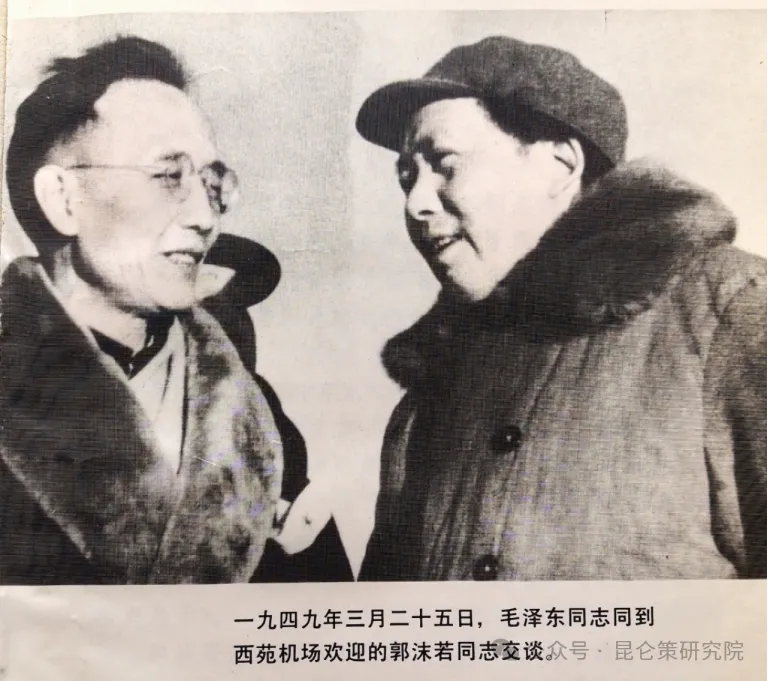

更让人深有体味的是,当年毛主席赴重庆谈判,与郭沫若见面时,郭沫若看见毛主席手腕上没有表,就脱下了自己的欧米伽手表送给了毛主席。后来,这块表毛主席终身佩戴。

【革命胜利之际,毛主席郭沫若相逢在“进京赶考”的路上(胡澄收藏)】

对于李自成不辨忠奸,谗杀李岩,使得轰轰烈烈的大革命走向失败。郭老对此非常痛惜,在文中以郁愤的笔调写到——

这无论怎么说都是一场大悲剧。李自成自然是一位悲剧的主人,而从李岩方面来看,悲剧的意义尤其深刻。假使初进北京时,自成听了李岩的话,使士卒不要懈怠而败了军纪,对于吴三桂等及早采取了牢笼政策,清人断不至于那样快的便入了关。又假使李岩收复河南之议得到实现,以李岩的深得人心,必能独当一面,把农民解放的战斗转化而为种族之间的战争。假使形成了那样的局势,清兵在第二年决不敢轻易冒险去攻潼关,而在潼关失守之后也决不敢那样劳师穷追,使自成陷于绝地。假使免掉了这些错误,在种族方面岂不也就可以免掉了二百六十年间为清朝所宰治的命运了吗?就这样,个人的悲剧扩大而成为了种族的悲剧,这意义不能说是不够深刻的。

况且,这个李岩的身上还有中国传统的英雄佳人的传奇色彩,郭老在文中以欣佩赞赏的笔调做了叙述——

我现在且把《明史·李自成传》上所附见的李信(即李岩——笔者注)入伙的事迹摘录在下边。

“杞县举人李信者,逆案中尚书李精白子也。尝出粟赈饥民,民德之。曰:‘李公子活我’,会绳伎红娘子反,掳信,强委身焉。信逃归。官以为贼,囚狱中。红娘子来救,饥民应之,共出信。”

红娘子的一段插话最为动人,但可惜除《明史》以外目前尚无考见。最近得见一种《剿闯小史》,是乾隆年间的抄本,不久将由说文社印行。那是一种演义式的小说,共十卷,一开始便写《李公子民变聚众》,最后是写到《吴平西孤忠受封拜》为止的。作者对于李岩也颇表同情,所叙事迹和《明季北略》相近,有些地方据我看来还是《北略》抄袭了它。《小史》本系稗官小说,不一定全据事实,但如红娘子的故事是极好的小说材料,而《小史》中也没有提到。《明史》自必确有根据,可惜目前书少,无从查考出别的资料。

后来,郭老在写《关于李岩》的文章时表示,要把“李岩与红娘子的传奇爱情故事写成剧本”,一直到了晚年仍然念念不忘。这样的剧作也只有郭老这样的文史兼善的文化巨匠才能创造。可惜,天不假年,郭老没能写成,但正是这样的情思与遗憾才更惹起我们后人的无限遐思。

这就不能不说到革命知识分子在革命斗争中的作用了。革命导师恩格斯说:“如果有哲学家和我们一起思考,有工人和我们一起为我们的事业奋斗。那么世界上还有什么力量能阻挡我们前进呢?”(恩格斯《共产主义在德国的迅速发展》,《马克思恩格斯全集》,人民出版社1957年12版,第2卷,第595页)共产主义革命运动中的知识分子自然要比封建时代的农民起义中的知识分子要先进许多。而中国革命在马克思列宁主义的指引下,在毛主席领导下,以改造知识分子、创造革命文化的文韬武略,引导中国革命走向了胜利的高峰。而毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》,就是毛主席培养革命知识分子的鸿篇巨著的代表,大家耳熟能详,自不多言。

建国以后的在文化领域的革命更是洪波涌起——批胡适;批胡风;批武训;批红楼;等等,在文化战线上,一个胜利紧接着一个胜利。但是,资产阶级知识分子不甘心自己的失败,在国内外反动势力的联合下,发起疯狂反扑。正如毛主席《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》告诫我们的:“在拿枪的敌人被消灭以后,不拿枪的敌人依然存在,他们必然地要和我们作拼死的斗爭,我们决不可以轻视这些敌人。如果我们现在不是这样地提出问题和认识问题,我们就要犯极大的错误。”(《毛泽东选集》,人民出版社1991年7月版,第4卷,第1428页 )毛主席晚年更是以自己的一生的声誉与功绩为积蕴,领导人民进行了最后的一次文化上的革命。

而晚年的郭沫若更是以自己最后一部卓越的巨著《李白与杜甫》,响应了毛主席的战略部署,对封建时期传统腐朽的知识分子的政治情怀与政治活动做了彻底的透彻的批判。这部著作以知识分子与政治的关系为角度从文化上彻底清算了腐朽的封建知识分子的政治情怀与投机作为,这就为在无产阶级专政下防止文化上的封建复辟做出了卓越的文化上贡献。

【1972年出版的《李白与杜甫》(胡澄藏书)】

而与之对应的是毛主席在政治上文化上悉心从工农兵中培养无产阶级自己的知识分子。让工农兵走向文化、走向意识形态的主导和舞台中心。在过去武装革命斗争中,革命群众高唱的是:“皻黑的手掌大印。”而在革命成功以后,毛主席率领工农群众又创造出了“皻黑的手拿大笔”的革命新境界。

【毛泽东时代工农兵掌握了文化主权(胡澄藏书)】

我们可以引几段郭沫若在《李白与杜甫》中对李白和杜甫的封建知识分子功名心的批判。郭沫若指出:“李白和杜甫一样,在封建制度鼎盛时代,都紧紧为封建意识所束缚。他们的功名心都很强,都想得到比较高的地位,以施展经纶,但都没有可能如意。”从忠君思想这一角度来看,我们再看一下郭沫若对李白杜甫忠君思想的批判。他说:“从忠君思想这一角度来看问题时,李白和杜甫的态度有所同,也有所不同。同,是他们始终眷念着朝廷;不同,是李白对于朝廷的失政还敢于批评,有时流于怨作;杜甫则对朝廷失政讳莫如深,顶多出以讽喻。李白是屈原式的,杜甫则是宋玉式的。封建意识愈朝后走,愈趋向宋玉式的忠君。所谓‘臣罪当诛,天王圣明’,成为唐以来君臣关系的典则。”

再看看郭老对杜甫功名心的批判:“杜甫的功名心很强,连虚荣心都发展到了可笑的程度。他不愿做小官儿(大诗人不耐烦做刀笔小吏),但在实际上,他也缺少办事物的才干。杜甫毕竟只是诗人,而不是政治家。”再看郭老在书中对李白的批判。在写到李白被征召入京,唐玄宗亲授他翰林供奉时,李白洋洋自得的形状屡屡在诗词文章中自夸,并讽刺那些趋炎附势者。对此,郭沫若批评到:“一面在讥讽别人趋炎附势,却忘了自己在高度的趋炎附势。以翰林供奉的身份待招了一年多,以为可以大用,但结果却落了一场空。”在谈到李白的忠君思想时,郭沫若批评到:“李白的心境始终存在着矛盾。他一方面明明知道朝廷不能用他,但另一方面他却始终眷念着朝廷。当时的政局实实在在犹如江河日下。李白显然没有实际的才干,他生在这样的时代,而又不能‘摧眉折腰事权贵’,尽管他有兼善天下的壮志要实现,岂不完全是个梦想?”

由此可见,郭沫若秉持着当年创造社的风采,在自己革命的暮年,在社会主义新的文化革命的洪波涌起中,秉承着大革命时期的壮志,把历史上腐朽的文人参与政治的弊端揭露无遗,彻底地划清了社会主义知识分子和封建文化遗毒的界限。

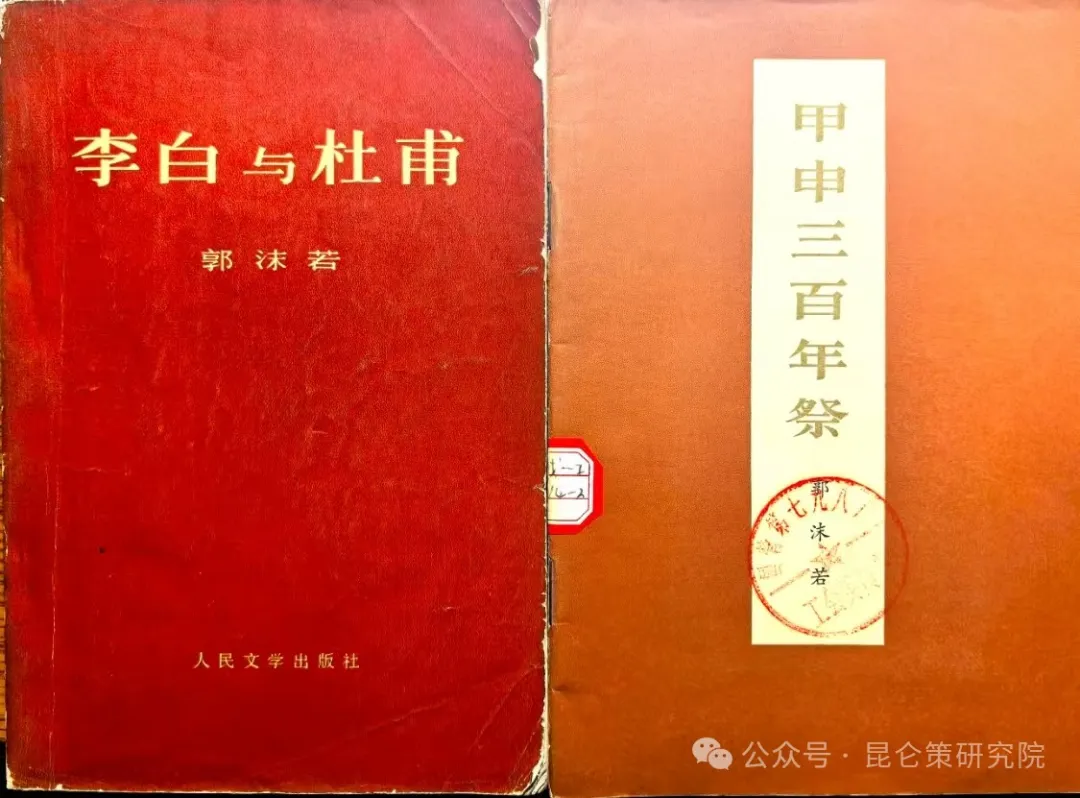

郭老的这部巨著《李白与杜甫》的结尾像《甲申三百年祭》的结尾一样,也结束得非常耐人寻味,他把“人民诗人”桂冠既没有给李白,更没有给杜甫,而是给了造封建阶级反的“造反诗人”苏涣——

“造反诗人苏焕,在封建时代毫无疑问是一位突出的人物。他的起义虽然失败了,他的诗虽然只剩下4首(毁灭了的一定还有更好的作品),但他的造反精神是愈会被后人重视的。

如果要从封建时代的诗人中选出‘人民诗人’,我倒很愿意投苏焕一票。”

【《李白与杜甫》耐人寻味的结尾(胡澄藏书)】

郭沫若自诩是“党喇叭”——像一只永远向着红日高歌鸣唱的雄鸡。他一生热爱祖国、热爱人民、热爱党,对党无限忠诚,对伟大领袖毛主席怀有深厚的阶级感情。

【《“郭沫若与中国共产党”国际学术研讨会》文集(胡澄藏书)】

他晚年的高歌鸣唱,除了《李白与杜甫》之外,还有《中国史稿》《出土文物二三事》等一系列的卓越的无产阶级学术文化巨著。展现出一位无产阶级史学大师晚年卓越的硕硕学术风采。郭老的这种在社会主义新中国砥砺而成的卓越的无产阶级文化巨匠的形象,永远值得我们后人缅怀,并在“第二个结合”的破旧立新中永远给予我们激励与警示。

【郭沫若晚年出版学术著作(胡澄藏书)】

可以说,读懂了《李白与杜甫》,就读懂了《甲申三百年祭》;读懂了李岩,就读懂了郭沫若;进而,读懂了毛主席的晚年奋斗,就知道了无产阶级的“李岩”们如何才能不再浩叹悲歌!

【郭老这两部学术著作是读懂他情怀的钥匙(胡澄藏书)】

在新时代,由中央党史和文献研究院著作的《中国共产党的一百年》以无比深沉的笔调高度评价毛主席晚年的奋斗:“长久以来,毛泽东以对马克思主义、对人民利益的忠诚,不断观察和思考新兴的社会主义社会现实生活中的问题,努力追求实现一种完美的社会主义理想。他关于社会主义的基本思路是遵循马克思主义的科学社会主义基本原理的。他在1966年5月7日的一个批示信中勾画了他所向往的理想社会的蓝图,要求全国各行各业都要办成亦工亦农、亦文亦武、又批判资产阶级的大学校。作为一个执政的无产阶级政党的领袖,毛泽东极为关注艰难缔造的党和人民政权的巩固,高度警惕资本主义复辟的危险,并努力探索解决这个问题的途径,这是十分可贵和富有远见的。他为消除党和政府中的腐败现象和特权、官僚主义等脱离群众现象所做的坚持不懈的斗争,也一直赢得党和人民群众的拥护、支持。”(《中国共产党的一百年》,中共党史出版社,2022年7月第1版,第555-556页)

毛主席的诞辰就要到了,这段权威正本的党史论述也寄托了广大劳动人民对老人家的无限思念。

晚年的郭沫若多次感叹没有精力写一部《李岩与红娘子》的戏剧。然而可以告慰郭老的是,社会主义革命的现实比他的剧作更富有戏剧性的波澜壮阔与沉着痛快。

及笔于此,不觉悲从纸上,泪涌诗中——

诗曰:

一曲悲歌论甲申,

李岩遗恨叹呻呻。

忠奸南北当分辨,

无产阶级做主人!

那些对着郭老和无产阶级的“李岩”们喘月吠日的畜生们,收起你们的蝉鸣鸦噪吧,比起郁郁葱葱松柏长青的郭沫若来,你们就是一团枯草!

(作者系中国红色文化研究会副会长,中国郭沫若研究会会员,昆仑策研究院高级研究员;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权首发)