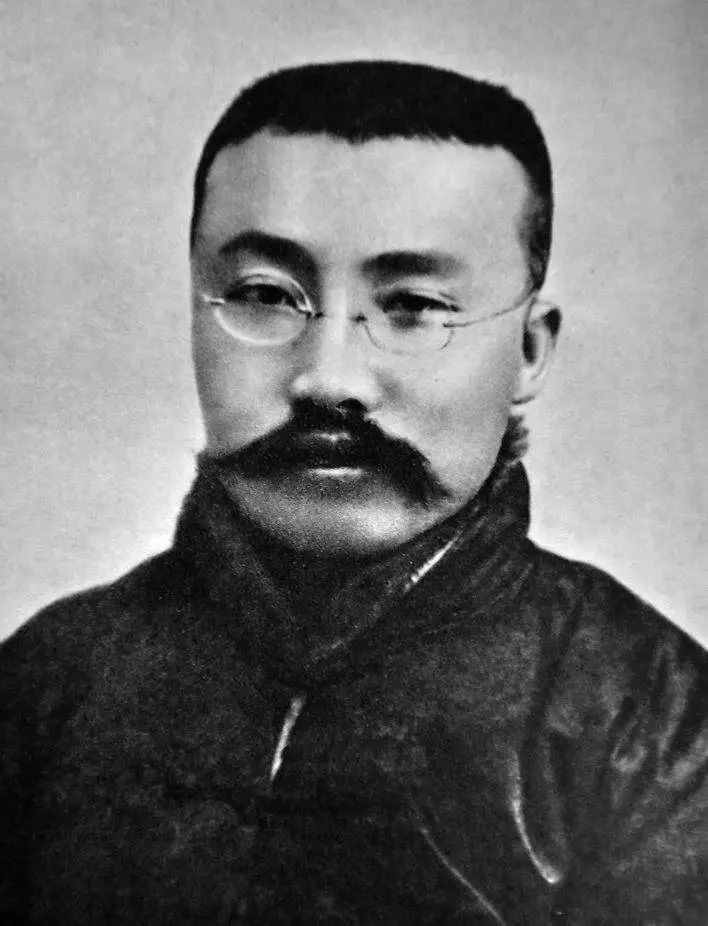

李大钊是如何变成马克思主义者的?

近代中国,社会调查兴盛,并受到中国共产党的高度关注,成为中国共产党政治文化不可或缺的一部分。中国共产党调查研究传统的形成,同李大钊关系至大。在成为马克思主义者之前,李大钊凭着对社会改造的关怀及学者的训练,已经对社会调查表现出浓厚的兴趣,而社会调查的结果又导致他更加坚定自己的社会改造立场,加速了向马克思主义者的转变。

社会学的修习经历,对李大钊有着深刻的影响

纵观李大钊的求学历程,可以发现,他和19世纪末兴起的社会学有不解之缘。1913年,李大钊赴日,次年进入早稻田大学修习政治经济学。在早稻田大学的第二学年,李大钊有16门必修课、6门选修课,必修课包括财政学、货币与信用论、工业政策、农业政策、社会政策、经济史、文明史、统计学、格廷库斯社会学基础等,选修课包括都市问题、保险政策等,这些都和社会学有着相当的关联。当时,社会学刚刚兴起,早稻田大学政治经济学科根据当年日本大学的惯例,把社会学放在哲学课内,规定第二学年修习。李大钊必修课里的社会学,就是基于这一学术背景。

社会学的修习经历,对李大钊有着相当深刻的影响,后来,李大钊一直对社会学有浓厚的兴趣,其写于1919年的名篇《我的马克思主义观》,从社会学的角度阐释历史唯物主义,指出:“于社会学上的进步,究有很大很重要的贡献。他能造出一种有一定排列的组织,能把那从前各自发展不相为谋的三个学科,就是经济、法律、历史,联为一体,使他现在真值得起那社会学的名称。”20世纪20年代中叶,他对维柯、孟德斯鸠、孔多塞、圣西门的讨论,既是历史哲学的讨论,也是社会学的讨论,如其所言:“社会学得到这样一个重要的法则,使研究斯学的人有所依据,俾得循此以考察复杂变动的社会现象,而易得比较真实的效果。这是唯物史观对于社会学上的绝大贡献,全与对于史学上的贡献一样伟大。”

社会学的修习和改造社会的愿望相互作用,让李大钊对中国政治和社会保持密切关注,并使他和社会调查结下了缘分。从日本回国后不久,他和一班早稻田大学政治经济学科的学生一起成立中国财政经济学会,宣称:“本会以研究经济学理及调查事实,以期适用于中国为宗旨。”该会会员分甲乙两种,其中甲种为承担学会义务和经费的基本会员,1916年有甲种会员11人。李大钊作为发起者之一,是当然的甲种会员。该会确定的主要职责,就是开展研究调查。

对人力车夫的社会调查,对普通民众的深刻同情,李大钊可谓开风气之先者

同中国最早具有学术自觉的社会调查选择了以人力车夫为对象一样,李大钊最初的社会观察目光指向的也是人力车夫。1917年2月10日,李大钊发表《可怜之人力车夫》一文,描述了他眼中的人力车夫:“北京之生活,以人力车夫为最可怜。终日穷手足之力,以供社会之牺牲。始赢得数十枚之铜元,一家老弱之生命尽在是矣。”李大钊发现:“北京浊尘漫天,马渤[勃]牛溲都含其中,车马杂踏之通衢,飞腾四起,车夫哮喘以行其间,最易吸入肺中。苟有精确之观查,年中车夫之殟[殭]而死者,必以患肺病者居多。”1870年,日本人高山幸助首先造出人力车,法国人梅纳尔很快引入中国作为新兴的交通工具,由此而催生出人力车夫群体。李大钊对人力车夫的感受和北京实进会的调查是相通的,该会的调查结论是:人力车夫劳动极为费力且不经济;工作不合卫生,佝偻身躯奔跑,阻碍胸部发展,呼吸急促,吸入街上污浊的灰尘,影响肺部健康;付出的体力与得到的报酬不相称。人力车夫的问题不仅为个人或国民经济之问题,实为极重要之社会问题。李大钊则进一步强调,这些人力车夫背后面对的是“工厂不兴,市民坐困,迫之不得不归于此途”。正因如此,人力车夫当年引起了知识界的广泛注意,继李大钊之后,胡适、陈独秀、鲁迅、沈尹默、叶圣陶、刘半农、郁达夫等都写过以人力车夫为题材的文章、小说或诗歌,至于老舍的小说《骆驼祥子》,也是以人力车夫为主角。新一代知识人对人力车夫的持续关注,寄托的是对普通民众的深刻同情,李大钊可谓开风气之先者。

五四运动后,改造社会的呼声日渐强烈,社会调查成为知识青年的普遍自觉

1919年7月成立的少年中国学会秉持“本科学的精神为社会活动以创造少年的中国”的目标,在其创办的《少年世界》中明确标示了刊物宗旨:“注重:(一)实际调查,(二)叙述事实,(三)应用科学。”1919年12月4日,李大钊主持的《晨报》副刊发表了王光祈的《城市中的新生活》,主张过工读的生活,“每日做工六小时,读书三小时,其余时间作为娱乐及自修之用”,要求拟加入者“代调查手工艺种类,并说明需要资本若干”。调查成为这一时代年轻人进入社会的通行方式。

1920年1月,李大钊主持的《晨报》副刊发表了《北京贫民的悲惨生活》,这是一群受李大钊影响的青年人到人力车夫聚居区域所作调查的记录,内称:“先索得该区警署所存的极贫居户册子,里面开列贫民姓名门牌,共计百五十余家,所以调查时比较的容易着手。我们一共十人分五组,每组担任30户。”调查呈现了惊人的贫困:“他们的衣服除小孩了[子]大多穿着破棉外,大人有穿夹袄的下面大都穿着单裤——以妇女为最多。……土炕上有许多是没有被窝的,有的是摊着烂穿了的,或东一块西一块的什么东西。一家五六口的,也只有一个土坑,甚至有两三家拼住一间小屋的。屋里的黑暗污秽不通气,无异旧式的牢监。”这篇社会调查最后写道:“这些贫民,并不是懒惰不愿做工,实由社会组织不良,叫他们无路可走。”

无论是李大钊,还是其他调查者,都特别关注艰难生活的人群,以此自杀者顺理成章地进入了李大钊的视野。通过自己的观察及利用相关调查材料,李大钊接连发表了一系列关于自杀问题的讨论文章。1913年的《原杀(暗杀与自杀)》首度涉及自杀问题;1915-1919年的《厌世心与自觉心》《北京的“华严”》《新自杀季节》《一个自杀的青年》等文,继续对自杀问题有所申论。1919年底、1922年分别写成的《青年厌世自杀问题》和《论自杀》,则运用调查材料,更为深入地探讨了青年自杀问题。

相比后来中国知识界关于自杀问题的连篇累牍的讨论,李大钊的上述文章很难说有什么特别的观点,给人印象深刻的毋宁说是李大钊在讨论中对数据的重视——文中除了有从莫尔塞利等西方作者借用的数据外,还有来自日本和中国的统计数据,比如日本警视厅及中国内务部和京师警察厅的统计材料,以调查材料展开论证而不是单纯的逻辑推论,显示了李大钊的社会学素养,体现了李大钊作为学者的一面,这使之成为以深厚理论功底结合现实关怀的马克思主义者,并在相当程度上形塑了中国早期马克思主义者的形象。

(作者为北京大学历史系教授)