李金铮|大农与小农:清末民国时期中国农业经营规模的论争

原编者按:保马今日推送李金铮老师的文章《大农与小农:清末民国时期中国农业经营规模的论争》。作者从源流演变的角度,依据民末清初时期社会各界言论,探讨了大农、小农的相关问题。首先,受西方大农经营的影响,中国关于大农经营、小农经营含义的表述,经历了从大农、小农到大农经营、小农经营的历程;其次,关于大农经营与小农经营优劣之争,大致经历了一个从对大农经营方式全盘接受,到多元并持再到绝大多数认同大农经营方式的过程。对小农经营方式的认同危机愈益强烈;再次,实现大农经营的设想,清末主要寄望于雇佣大农场之上,北京政府时期又开始转向合作经营方式。最后,虽然关于大农经营的理想十分丰满,但大农经营却始终处于讨论和设想之中,小农经营一直居于主导地位。作者认为,关于大农经营和小农经营的争论反应了农业经营方式认识的复杂性。

本文原刊于《近代史研究》2021年第5期。

大农与小农:清末民国时期中国农业经营规模的论争

文 |李金铮

农业经营规模主要指经营面积的大小,为农业经营方式的重要组成部分。在中国,“农业经营”的名称最早出现于民初,“经营规模”的名称始于北京政府末期。不过,作为经营规模的标志性概念——大农和小农,在清末就有了。此时,随着中西方碰撞与交流的愈益频繁,大农经营的观念及其形态从西方传入中国。中国是一个以小农经营为特色的传统农业社会,面对这一传入,开始产生了大农、小农及其优劣的讨论。民国时期,相关讨论就更多,也更加复杂了。到今天争论仍在继续,而且没有形成一致意见。兹事体大,关涉未来中国农业经济的发展,作为历史学者,回顾和思考清末民国时期的讨论,或许可以为政府理性地分析、判断和作出决策提供有益的历史借鉴。以往对中国近代农业经营的规模仅在个别实证研究中有所涉及,而从思想史、认识史层面的探讨,即便专门探讨经济思想史的学者也未曾论及。有鉴于此,本文主要依据清末民国时期社会各界尤其是学界的相关言论,拟从源流演变的角度,梳理和考证以下四个问题:

何谓大农和小农?

大农和小农优劣之争;

如何实现大农经营?

农业经营的现状及其原因。

所谓源流演变,指历史政治经济变化与农业经营规模讨论的互动过程。大致而言,清末为第一阶段,甲午战后至20世纪初,兴起一股重农思潮,清廷设立农工商部和农务总会,推动农业改良;北京政府时期为第二阶段,依然重视农业发展,设立各级农业机构,合作社思潮也开始引入;南京国民政府时期为第三阶段,掀起复兴农村之声,政府及各界对合作社与合作农场的设立都给予了一定程度的重视。当然,思想史、认识史本身有其内在的发展逻辑,有的方面连续性很强,并未显现出明显的阶段性,笔者尽可能将阶段性和连续性结合起来进行阐述。

01//何谓大农经营和小农经营

大农小农之名古已有之,但不具大农经营和小农经营的含义。在汉代,设官职大农令、大司农,简称大农,掌管财政经济。至北宋,始出现表示农民的大农、小农词语。如诗人刘敞的《荒田行》,“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘”。反映了繁重的兵役之下,大农逃离农田,小农应征入伍,由此导致农田荒废的情形。这里的大农、小农已多少具有大户、小户之意。对大农经营情形似有描述者,始自汉代司马迁《史记》:“陆地牧马二百蹄,牛蹄角千,千足羊,泽中千足彘,水居千石鱼陂,山居千章之材。……此其人皆与千户侯等。”各项经营收入要达到当时千户侯的水平,只有大地主才有此可能,但司马迁并未用大农称之。

近代以来国门洞开,西方列强带来的不仅是坚船利炮,还有社会经济等方面新的信息。以英国为例,它是率先步入农业现代化的国家,其农业革命始于15世纪最后30年的圈地运动,止于19世纪中叶集约化农业的建立,资本主义农场经营已占据了优势。就经营面积而言,通常称100英亩以上为大农场,100英亩以下为中小家庭农场,也有的将100、200、300英亩作为小、中、大农场主的分界线。到1851年,100英亩以上的大农场占农场总数的1/3,占农业经营土地的比例已达到70%—80%,雇佣劳动力也占到农业劳动力总投入的80%左右。由此可见,大农小农的界限主要表现为经营面积和雇佣劳动方式。法国重农学派代表人物魁奈1757年发表《谷物论》,通过英法两国农业经营的比较,提出了以资本主义大农经营代替小农经营的主张。随着英国等发达国家农场信息的传入,势必对中国关心农业发展的人士产生影响。

弗朗斯瓦·魁奈(Francois Quesnay1694—1774 )

在清末,最早对英国大农作出介绍的,始于甲午战后的维新派陈炽。陈炽热心西学尤其是经济学,1896年在《续富国策》里指出,英国“多田之翁,拥膏腴动数百顷”,合中国数千亩;而法国与中国相似,“多田者,不过六百亩,少或数亩十数亩”。不过,陈氏尚未使用“大农”名称,而是用“多田”来表示。最先从经营意义上使用“大农”一词者,是另一维新派人士麦孟华。1897年,他在《民生第二·公司》中指出:“泰西机器之利,所以亦独厚于大农也。”

(清)陈炽《续富国策》

最先将大农小农并列使用者,是1901年《农学报》介绍日本学者今关常次郎的文章。该文认为,农场分大农、中农、小农,“甲,小农,土地狭,起业者自尽其劳力,而不借人之劳力者也。乙,中农,土地较大,起业者自管理,而不借人之管理者也。丙,大农,起业者之下,有多数之管理者也。”但大农小农之别具有相对性,在一国称为大农,在他国可能仅为中农。1903年,《农学报》发表另一日本学者新渡户稻的文章,对大农、中农和小农做了更细的划分,小农细分为小之小、小之中、小之大,中农分为中之小、中之中、中之大,大农分为大之小、大之中、大之大,但其基本涵义与今关常次郎的界定相差不大。从两文可见,甲午战后日本学界对中国社会的影响力开始突显。

最早由中国人将大农小农之名并用者,始于1905年梁启超的《驳某报之土地国有论》一文。梁氏借用德国经济学家菲立坡维治的话指出:“大农,谓有一教育经验兼备之农业家立于其上,以当监督指挥之任,而使役多数劳动者以营业农业……小农,营业者自与家族从事耕作,而不雇用他人者也。”而后,清朝官员戴鸿慈使用了小农与大公司、小农地与大农地的说法。1907年5月,官任礼部尚书的戴鸿慈考察丹麦哥本哈根农务学堂,在日记中记载:“自1800年至今,节节比较,迥相悬绝。盖前者人人皆为小农,各业其业;今则知其为弊,一切合资,组织一大公司,是以凡事无不操胜算。”所谓大公司,就是与小农相对的大农。不过,至此对大农小农的经营面积,并未像英国那样有一个比较明确的界定。

进入民国后,在北京政府时期,对大农小农的解释也多为文字描述,而缺乏数量概念。1912年,邓礼寅从贫富不均的角度提出,农民有大农、中农、小农之别,“中小农自有之土地既少,又苦无抵挡之财产,不能如大农借入多额之资金,且贩卖其生产物,又不能如大农可以骤集多额,即买入肥料、种子等,亦不能如大农亦可以骤得多数也。”同年,农业学者潘雷也指出,农民分大农、中农、小农三种,大农指美国式的大农制度,“实为农业界之大企业家矣”。我国并无大农制可言,虽也有占地万顷的富户,但既非大地主,也非企业家,“不过为土地所有权之一人而已。言其地上权之归属,则在小农者为多,间有地上权与所有权集于一人者,然以史实考之,不过为中农而未必大企业家”。他是从土地使用权和土地所有权来说明中国农户多为小农、中农的。1922年,农业学者余景德也认为,农田制度有大、中、小三种,其中大农制度是有大资本的人办农业,就像美国的大农制度一样。1926年,北京大学政治学教授彭学沛首次明确提出“大农经营”和“小农经营”的概念,小农经营为自作农人及其家族,劳动结果归自己;大农经营以资本利殖为目的,其雇用佣人以能得利益为限度。

彭学沛

北京政府时期,只有少数人对大农经营的面积给予了一定的关注。实业家穆藕初1914年考察过美国南部塔虎脱农场,1916年撰文描述:其农场面积10万英亩,内分植棉1.04万亩、玉蜀黍及御粟等约3600亩,雇工5000人,显然是一个特大规模的农场。1922年,美籍学者、金陵大学教授卜凯通过河北盐山县的农家调查认为,10亩以下为小农场,31亩以上为大农场。1925年,马克思主义者李大钊根据金陵大学对安徽芜湖农家的调查,也将大农场限定在31亩以上,小农场在10亩以下。30亩以上即为大农场,与西方大农场的距离甚远。

到南京国民政府时期,在大农、小农之外,大农经营、小农经营已成为特别常见的概念,比较明确的数量界定也明显增加。1928年,农业学者、广西省立第三师范学校教师叶非英指出,结合经营面积的大小、生产技术的精粗、需用劳动力的多少,农户分为过大农经营、大农经营、中农经营、小农经营和过小农经营。大农指耕地面积甚大,能利用大机械和应用多数劳动者的经营;小农为耕地甚少,只靠家族的劳动力的经营;中农耕地介于二者之间,除自己家族供给劳动力之外,尚雇用少数劳动者经营;过小经营和过大经营可同理相推。据此,中国农户10亩以下为过小农经营,10亩以上为小农,30—100亩为中农,100亩以上为大农。还没有过大经营,大地主的田分给佃农耕种,不能称为大经营。叶氏对大农经营和小农经营的解释,比以往相关界定都要全面、详尽。1931年,农学家、任职江苏省实业厅的童玉民认为,只就农耕地面积大小来判断大农、中农或小农“亦非至理,更须调查其利用之程度”。同属大农,在不同国家,经营面积有别,德国1500亩的大农与中国、日本七八百亩的大农相仿佛,因德国采行一熟制度,不如中、日两三熟制度。即便在同一国家,也有区别,在德国,南部千亩以上为大农场,北部4500亩以上才称大农场。至于中国农户,则分为贫农、小农、中农及大农四类。贫农为最小农,有地10亩以下,小农有地10亩以上至50亩,中农有地50亩以上至100亩,大农有地百亩以上。

此后,学界对大农经营、小农经营的界定基本上没有超出以上认识,只是详略程度不同而已。如1947年,吴士雄对农场类别做了比以往更为繁杂的划分,从理论上可按规模大小、作业多寡、劳资比额、耕作动力等分类;从实用上可按作业多寡、劳资比额、耕作动力、经营目的、组合方式、企业结合、地权关系、场主类别等分类。按以上分类标准,总计有53类之多。因此,农场规模的测量方法随农场所具条件而不同,无法以一种标准概括农场全部条件,但在普通情形下,大多仍以农场面积为标准,分为小型、中型、大型三种。一般说来,欧洲农场较美国为小,而中国较欧洲尤小。在中国,小型农场为10亩以下,中型农场10—50亩,大型农场50亩以上。

只有个别学者有新的阐发。1934年,社会学家、燕京大学社会学教授杨开道指出,农场单位有许多方式,在农业先进国家,除了家庭农场之外,还有三种发展趋势,第一种是资本国家的资本农场,第二种是合作国家的合作农场,第三种是苏俄社会主义国家集团农场。只有共同生产,没有共同消费。1947年,农业经济学家张则尧指出,以往关于农场制度的分类甚多,但没有体现农业生产关系,如以组织方式为标准加以区分,大致可根据个人、团体、国家等经营主体分为私营、合营、国营农场。三种农场在任何国家都存在,但每种农场所占的比重因各国经济制度不同而有多寡之别。在以上新的阐发中,大农场的类型增加了合作农场、集团农场,尤其是在那个年代颇有影响的苏俄集团农场,与此有关的讨论,详见后述。

由上可见,受西方大农经营的影响,中国开始有意识地讨论大农经营与小农经营的的名称及含义。从大农和小农到后来变为大农经营和小农经营,与此有关的数量界定也逐渐增强。在不同国家、不同地区甚至同一国家和同一地区之内,大农经营和小农经营的面积并非恒定不变,而是相对变动不居的。

02//大农经营与小农经营优劣之争

在中国古代,虽有前述司马迁对大农经营的赞美式描述,但并未与小农经营进行实际比较。北宋农学家陈旉在《农书》中提出“量力而为”的看法,“农之治田,不在连阡跨陌之多,唯其财力相称,则丰穰可期也审矣”。对超出家庭财力的经营规模予以否定,但也未对大农经营和小农经营的优劣做出比较。

陈旉《农书》

从世界范围看,对农业经营规模效益的争论始于产业革命之后。经过产业革命,各国工业普遍使用机械,建立了大工厂,手工业很快遭到溃灭。在此情况下,传统的小农业经营能否适应机械并和平生存下去呢?李俊认为:“这个问题,便成了许多农业界争论的中心。”在中国,当西方农业机器的知识和器物传入后,有了比较的参照,开始产生传统农业经营规模是否需要改革的争论。

清末关于经营规模的讨论还较少。从不多的讨论中,主要是从机械使用与农业经营的关系角度,侧重全盘接受和赞扬大农场的经营方式。1896年,陈炽以英国为例,指出英国“讲求农学,耕田、培壅、收获均参新法,用机器,瘠者皆腴,荒者皆熟,一人之力,足抵五十人之工,一亩之收,足抵五十亩之获。……中国于此,诚宜兼收并采,择善而从”。1897年,麦孟华也认为,西国农工竞于新法,一切机器日新月异,“业大业小,所费略同,若用新机而田亩不广,则阡陌界错,旋转费时,所事无几,不尽其用,所得之利,不敷租工”。1902年,康有为指出:“今以农夫言之,中国许人买田产,故人各得小区之地,难于用机器以为耕,无论农学未开,不知改良。……既使农学遍设,物种大明,化料具备,机器大用,而田区既小,终难均一,大田者或多荒芜,而小区者徒劳心力。”同年,严复在译著《原富》按语中也指出:“自汽机盛行以还,则缦田汽耕之说出,而与小町自耕之议,相持不下。谓民日蕃众,非汽耕不足于养,而汽耕又断不可用于小町散畦之中,盖世局又一变矣。”缦田汽耕和小町自耕就是大农经营和小农经营。1905年,梁启超甚至为大农经营呐喊:“以大农直接之结果论,诚得其人以理之,则收获可以加丰,则私人资本增殖,而社会资本亦随而增殖,又必至之符也。以其间接之结果论,则以有大农之故,能为种种设备,以从事于农业改良,而小农得资为模范,令全国农业随而进步,其造福于社会更不可量。”由上可见,甲午战败后,以维新派为代表的精英人士对中国传统小农经营已发生认同危机,转而产生学习西方大农经营的强烈愿望。

维新变法运动

民国建立,在北京政府时期,对大农经营与小农经营的比较明显增多,所持观点也由一元转向多元,改变了清末维新派一边倒的赞扬大农业经营倾向。之所以如此,应与第一次世界大战所引起的西方文明受到质疑有关。

有的完全赞成大农经营。1912年,邓礼寅指出:“小农自有之资本甚微,农业组织之规模甚小,较诸大农不及远甚,从自有竞争制度之下观之,其不能与大农抗衡者,亦势使之然也。” 1925年,李大钊认为:“农场面积的大小,对于使用人工畜工农具的效率,亦有一种确定联带的关系。”大农场男工的效率等于小农场男工效率的2倍,大农场畜工的效率等于小农场者的3倍,大农场农具设备的效率等于小农场的2倍。

有的则认为大农经营、小农经营各有优劣。1926年,彭学沛的阐述较详,小农经营的优点有三:第一,小农家人及其家族,由于劳动结果归自己,比大农经营中的农业佣人勤勉;第二,自家作工比农业佣人周密;第三,生活也更为俭朴。但以上优点不能夸大,第一,所谓勤勉为过度勤勉,非如此不能维持生计;第二,凡属人类,都不会甘于极端俭朴的生活,而是希望充分满足其欲望;第三,小农人被过度劳动所压迫,欠少教养,不能应用近代科学、进步的技术,所谓作工比农业佣人周密的价值是有限的。对于大农经营,彭氏认为从技术上说,其优越性没有疑义,要充分地利用科学和分业经营原则、节约土地劳力资本,非大经营不可,大经营无论是利润率还是劳动生产率都比小经营优越。但大农经营也有不利之点,如畜类的饲养、菜类果实的栽培,大农经营的优越性就大受限制。以上分析,达到了一定的理论高度。

有的明确表示反对大农经营。1912年,潘雷指出,大农制度不适于中国,从历史上观察,我国历经五千年,大农制度渺无陈迹;从社会上观察,“大农势盛,则小农不能食于其地,影响社会关系甚巨。……在今日,何可特辟此制以反社会之趋势”;从经济上观察,“大农又有不合于经济者,以大农多以大规模行之,收获之量必不能尽其地力小作人经营。……又况现今经济之状况,每欲调和,贫富不使相差过甚,大农制度适与此成反比例”。基于此,“大农制度不能存立于吾国者,无待论矣”。1922年,余景德也不同意大农经营,认为历史上大农制度不相宜,历代都是采取抑制大农的措施;实行大农制度,将导致垄断收获,囤聚居奇;农业规模太大,营业粗放,雇工不会像自作农一样用心。以上两位的分析,更多是基于中国经营传统和社会安定因素而对大农经营持否定意见的。

到南京国民政府时期,随着对欧美农场以及苏联集体农场的了解以及中国农村调查研究的逐步深入,各界对大农经营和小农经营的比较研究更加活跃起来。尽管仍有学者认为大农经营、小农经营各有优劣,但倾向于大农经营的主张明显居于压倒优势,质疑大农经营的声音已相当微弱,对小农经营的认同危机达到极点。

不仅如此,这一时期还出现一种新的论证方式,直接援引西方学者关于大农经营、小农经营各有优劣的言论,然后再表明赞扬大农经营的倾向。如1931年,时任陕西省政府秘书的陈必贶发表《大农与小农经营优劣论》,大概最早出现了这种引证。文中介绍,19世纪欧洲社会主义者埃家挪斯、李卜克民希、柯茨基主张小农经营必然没落说,而达德、苏巴德、达维德主张小农经营增长说。陈氏认为,小土地集约经营的收获品虽比大土地经营要多,但在利用现代科学方面,小土地面积依然敌不过大土地面积。那种盲目赞扬小土地经营论者,以为小农经济不仅未被资本主义的发展所压倒,反而日见增加,未免太昧于今日小农生活状况。要想振兴中国农业,改进农民生活,非以大农经营的方式采用新的科学方法不可。1934年,清华大学社会学系学生李树青也指出,主张小农地位较优者,有亚当斯密、密勒、亨利达德、桑巴特、柏伦斯坦因、达维德、布尔加克夫,其中布尔加克夫认为大经营早已完结它的历史使命,将来大经营缩小、小经营增大是最可能的事;而主张小农地位不利者,马克思根据工业上大生产驱逐小生产的理论,认为小农必定陷于失败的命运。其他如李普克尼希、考茨基和廖谦珂也都推证大经营优于小经营。李树青倾向于后者,认为中国小农的确存在诸多问题,如无力使用机械来改进生产技术和增加生产力,“不但没给中国以好处,而只是供给整个农场崩溃破产的资料。小农经营的完全不利,却被事实证明了”。

李大钊全集

如将以上所举西方学者不同派别的言论,与前述北京政府时期中国学者所认为的优劣点进行比较,就不难发现二者有明显的类似之处,或可表明北京时期的学者对西方的观点已有一定的了解,只是未像南京政府时期那样在介绍西方对立观点的基础上再表明自己的倾向罢了。当然,大多数学者在比较大农经营和小农经营时,并未引用西方学者的言论,而是仍如北京政府时期一样做了直接的表达。或者从小农经营或从大农经营的角度,论证了小农的不利和大农的有利。

因国民政府时期的乡村调查研究蔚成风气,以数据统计来证明大农经营有利者也不鲜见。如1934年,中央研究院社会科学研究所研究员韩德章对河北深泽县梨元村、南营村的研究表明,农场愈大,人工及畜工的效率愈大,单位面积的净利也愈高。以梨元村为例,每标准工人在一年间所完成的人工数,由9.9亩以下农场的175个升至60亩以上农场的225个;每标准工人所经营的作物亩数,由9.9亩以下农场的18.8亩升至60亩以上农场的23.8亩;每标准工人作物亩的净利,由20亩以下农场的-4.2元升至40亩以上农场的3.99元。所以,小农场对于人工畜工的使用都不经济,大农场是易于获利的。1936年,冯紫岗对浙江嘉兴县农场的研究也表明,经营愈大,劳动效率也愈高。以每劳动单位的耕地面积来说,由自耕农过小经营的9.2亩增至大经营的14.93亩,半自耕农由过小经营的8.6亩增至大经营的19.0亩,佃农由过小经营的7.3亩到大经营的18.2亩。上述研究都加入了数据统计,使论证的科学性大大增强。

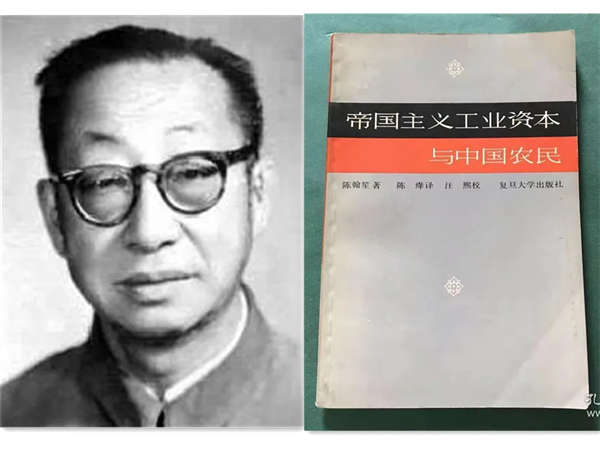

在对大农经营的态度上,马克思主义经济学者和上述学者是基本一致的。他们结合中国农村的实际,继承了马克思、恩格斯赞成大农经营的主张。如陈翰笙指出,小农田天然排斥资本的集中、大量生产的发展。尽管在某些特殊地区,每个集约农业的土地单位的净收入多于每个粗放农业的土地单位,但是如果把每个土地单位的生产成本和劳动力计算在内,那就不难证明,较大规模的农业要比较小规模的农业优越。马克思主义经济学的阵地《中国农村》编辑部也认为,不论栽种何种作物,大规模经营总比小农经营有利。在大农场上,劳动力和农具的使用都比较经济,生产率也比较高。而在小农经营的条件下,许多新的农业机械是根本不适用的,小农的零细经营是私有制度尤其是半封建土地关系下的畸形产物,足以阻碍生产力发展,甚至阻碍整个社会的前进。冯和法也强调,小农经营是现社会制度下的一种病态,不能和使用进步生产方法的大农经营相比。在一样大小及同样土质的土地内,大农经营的收获虽常不及小农经营,但这不能说小农经营较大农经营为有利,恰恰相反,如以全部成本的总和与收获量进行对比,小农经营远不如大农经营。

陈翰笙及其著作《帝国主义工业资本与中国农民》

在大农呼声愈益高涨之时,也有少数学者并未完全倒向这一观点,而是认为大农经营、小农经营各有利弊,应因地制宜。如1933年,农业经济学者龚厥民指出,大农小农各有利有弊,不能遂断其优劣。大农的优点,可以分业和利用机械,纯利益也多。小农经营精密,诸事节俭,但因生产费较大,易使纯利益减少。在面积相同的土地上,小农可较大农获得多量的生产,收容多量的人口,在人口已多、工业未盛的国家,大农的确是不如小农。所以,他认为理想的农业经营不是大农,也不是小农,而是“大农中农小农,混成适当比例,使分工协作,其规模范围,有大小之分,其经营方法,有精粗之别,因地制宜,因时而变,其目的,乃在实际之利益耳”。1934年,章植也认为,大农与小农经营各有优劣,不能加以武断,要视一地情形而异。就农地面积而言,人口稀散之地有大农经营的可能,而人口稠密之处不得不以小农经营为原则;就农作物而言,凡可大规模生产的作物宜于大农经营,而以个人劳力为重的作物宜于小农经营,“过大与过小之农场,经营皆非所希冀”。以上见解,与北京政府时期个别学者的观点具有一定的连续性。

凡属新生事物,总是与既有事物的比较中激发不同的认识乃至争论。新的大农经营方式也是如此,在和传统小农经营的比较中孰优孰劣,愈益成为争论的焦点。对大农经营方式的讨论,大致经历了一个从全盘接受到多元并持再到绝大多数接受的过程。对小农经营方式的认同危机愈益强烈,但也并非如以往所想象的,一定是一个被社会各界完全否定的对象。

03//实现大农经营的设想

从上述可见,清末民国时期除了少数人仍坚持小农经营,绝大多数都赞同大农经营的主张。所以,相比之下,如何实现大农经营便成为社会各界最为关心的问题。

在清末,由于对大农经营和小农经营的思考较少,对如何实现大农经营也缺乏系统的论述。1896年,陈炽认为应学习英国的大农经营办法,占有土地多的应使用机器,“南北各省乡里之富人,有拥田数千亩数万亩者,宜劝令考求培壅、收获新法,购买机器,俾用力少而见功多,如伊尹之区田,亩收数十倍,则富者益富矣”。1902年,康有为认为使用机器可以扩大农业经营,在他幻想的大同世界中,设计了一个公有的农场经营方式,“举天下之田地皆为公有,人无得私有而私买卖之。政府立农部而总天下之农田,各度界小政府皆立农曹而分掌之,数十里皆立农局,数里立农分局……其农场者,农田种植之所也;里数不定者,机器愈精,道路愈辟,人之智力愈强,则农场愈广也”。1905年,梁启超也认为应奖励大农经营,大农为“使役多数劳动者以营业农业”,“善为谋国者,一面当保护小农,全其独立;一面仍当奖励大农,助其进步。……若举国永无大农,则举国农业可以永绝革新进步之望也”。可见,这一时期将大农经营主要是寄希望于雇佣大农场之上。

梁启超

北京政府时期,对大农经营与小农经营的比较研究有所增加,但对如何实现大农经营的关注仍是较少的。然而,在这不多的意见中,出现了与清末不同的认识,即通过合作办法使小农经营达到大农经营的效果。此与民初西方合作思潮的传播有关,越来越多的人认识到推行合作事业与中国经济改进的关系。在农业经营上,开始还不常称为“合作”,而是公团、组合等。1912年,邓礼寅指出,通过“产业公团”可使中小农经营变为大农经营,中小农要想“与大农相提携,以收农业改良之效果,不可不利用产业公团之组织。所谓产业公团者,即从事产业者,因改良其产业或生活之状态,而为多数结合之团体也。……庶产业公团可以成立,而中小农得藉以经营大农之事业”。这里的产业公团就是合作经营。同年,《农友会报》编辑部介绍了丹麦的农业合作经营方法。19世纪,丹麦本是面积狭而人口少的贫弱小国,近30年间却成为世界著名农国,主要就是采用了“产业组合法”。在丹麦政府支持下,以统一机关指导农民,“农村诸产业组合法履行之结果,生产、贩卖上比较的大农家与小农业皆得齐一均等之便利,促进品种之改良,究精制造之方法,品质品位之统一。生产物完全输送于世间大市场,一以得高价于市面,二以博信用于人民”。1926年,彭学沛也提到了小农经营的“协同组织”,“近来技术发达的结果可以适用于小经营的小机械也发明了,并且小经营者若协同组织起来,也多少可以利用大机械了”。由上可见,在小农经营为中国最基本的农业经营方式的前提下,人们考虑更多的不是雇佣大农场,而是既保留小农的相对独立性,又通过协同、合作方式转化为具有大农效果的经营方式。

南京国民政府时期,大量出现“合作”经营的主张。首先是抗战前十年,从中央到地方都将合作事业、合作经营作为复兴农村经济的重要措施。1928年,叶非英指出,既要鼓励资本家的农业经营,也要保护小农经营,而组织“合作公司”是最有效的办法。合作公司由地主、无地农民及资本家组成,地主常苦于缺乏资金不能实行新式经营,资本家又嫌投入土地太多不合经济,无地农民则不能自己耕种。利用这个方法,“一方面可以免除阶级斗争,同时可以容易使农业社会化。国家应极力促成此种组织,以法律规定公司组织法,经营机关由地主、资本家、农民(农业劳动者)三方的代表组织而成”。此外,他还提出通过国家力量防止土地的过细分裂,对没有实行大经营的大块土地不能因继承而分割,也不能分割租与佃农耕种,须整块租与佃农团体或其他资本所有者耕种,国家要帮助佃农团体的成立。不过,对于合作公司将如何运作,叶氏并未指出一个清晰的途径。1933年,主持山东邹平乡村建设实验的梁漱溟,对“合作”经营提出了更为深刻的理由。他认为经济进步均从小规模进于大规模,从零碎生产进于大批生产,农业进步亦需要大规模的经营。农业经营不能像工业那样走竞争吞并的路,个人要径行大规模的农业经营,只有在新开垦新拓殖的地方才有其可能。中国人口土地分配无特别悬殊偏畸之病,没有这种可能性,“其经营复须相当的大规模,则舍农民同意的自觉的‘合作’,殆无他途”。

这一时期,中国学界对农业合作经营的讨论,与苏联经济尤其是集体农场的迅速发展也有或多或少的联系。1933年,社会学者王斐荪指出,俄国1917年革命后,一切私有土地收归国有,分配给农民自由耕种。在国家的援助与奖励之下,引导自耕农自动合作,发展集团农场,是处置自耕农土地最妥善的方法。这种政策不仅在趋向共产主义的苏俄可以实行,在土地私有制度尚存的中国也可斟酌采用。集团农场组织有协进社、农业独立劳动组合和农业公社等三种递进形式,王氏结合中国的情况建议:协进社是最简单而易创立和发展的,应尽可能引导自耕农从事此种农业生产合作运动;农业独立劳动组合为比较进步的集团农场,在政府奖励之下,自耕农亦可发展;农业公社在文化落后的自耕农中,恐不易办到。1934年,杨开道对资本主义的资本农场、合作主义的合作农场以及社会主义苏俄的集团农场进行比较分析,认为三者都有集中力量、增加生产的效果。合作农场和集团农场还在试验之中,存在许多困难,不能充分解决,不妨小规模试办,有了成效后再去推行。尤其是集团农场,尽管拥有资本农场、合作农场几乎所有的优点,但由于无人愿意加入、无人愿意牺牲个人权利,社会主义俄国都要强迫农民加入,其他自由主义或家庭主义的国家更没有法子实现。可见,当时学者对资本主义农场和俄国集体农场并不都是完全赞同的。

俄国1917年革命

关于合作经营和集体农场的认识,在国民政府统治前十年奠定了基调。抗日战争和国共内战时期,国民政府对合作事业仍持推进态度,学界对农业经营合作的认识也未发生大的变化。如1941年,陈颖光指出,最进步最合理的农业经营形态莫若合作经营,由此小农与过小农得以购置大农设备,运用大农优点而取得大经营与机械化的利益。就抗战建国的需要而言,为增加生产、安定社会计,对于合作经营不可不普遍倡导推行。一是将田地互相毗连的农民联合组成耕种合作社,所需种子、肥料和农具由合作社共同购置或自行生产,各种工作由社员共同负担,每年收益依照社员所出的土地、资本及劳力为比例而分配;二是建立合作农场,以共同生产、个别消费为目标,组织较严密,合作化程度较为深切;三是合作新村或集团农场,以共同生产、共同生活为原则,各尽所能,各取所需,为合作组织的最高理想。目前所应倡导者为前两种,因战时合作经营最适于缺乏人工和农具的乡村。1946年,马寅初从土地改革的角度指出,大农场的建立是今后经济建设计划中的一环。由政府设立土地银行,发行土地债券,备价征收每个农产所需要的土地面积,或在乡镇普设地方公营农场,或发展农民合作耕种。农场为农户所共有,其原意退出者,只能领回其对农产所投资本,另由其他农户来承乏。农场工作由合作的农户共同担任,其收获亦由合作农户按所投的资本与劳力分配。农场的土地可使用机械,但今日的小块农田不适于机械化,唯有集小农田为大农场,方可达到农业机械化的目的。

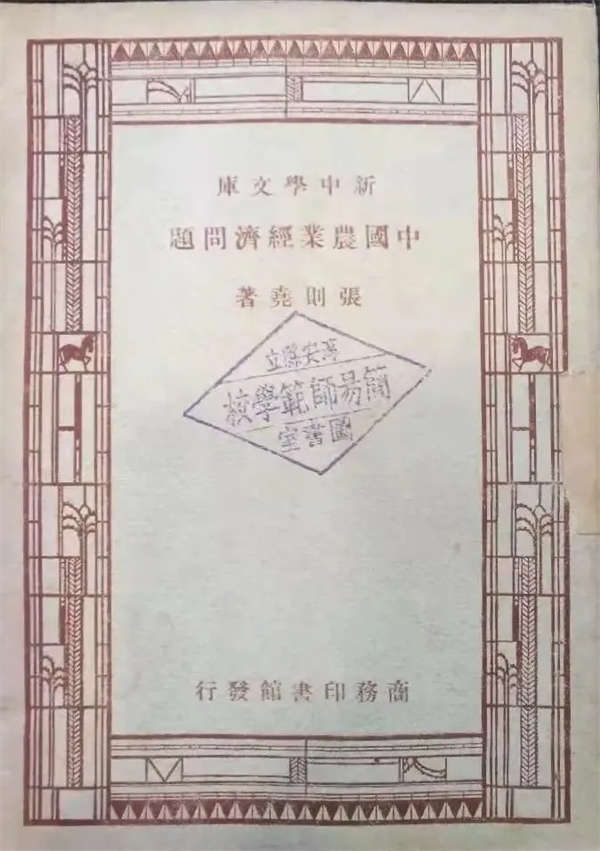

此时,有的学者对美国式农场和苏联式集体农场也进行了反思。1947年,张则尧认为,美国的农业是为人所称道的,在农业科学及农事效率上确足取法,建立大农经营是应该的,但中国农场制度的改革不能以美国的大规模农业企业为模型,因为中国不能走上资本主义农业之路。而苏联社会主义建设,集体农场为其农业上最大的成就,但斟酌中国的农业经济实际,要实行苏联式的集体农场有一个根本的障碍,土地私有权并未加以废弃,要收归国有必酿成社会巨变,故以国有土地为基础的集体农场在目前是不可能的,在以后亦得从长计议。稳健的对策,仍是建立团体自耕农,土地所有权属于自耕农团体,共同组织集体农场,实行集体耕作,使用机器农具,增进农业生产,获得苏联集体农场同样的效果。基于此,中国农场的面积最小应为300亩,最大为1000亩,为别于苏联的集体字样而特称之为团体农场。1948年,合作事业专家罗子为也认为,大农制的经营形态有私营农场、公营农场、合作农场,但只有合作组织一途,别无他路。农业经营合作化,主要是由劳动农民成立合作社,将土地集合一起,合力共同经营。合作社再层层扩大联合,构成整个社会经济大的联合体,在政府有计划的管制指导下,为协议的、联合的、有计划的进行。它有别于以私营经济为主体的资本主义经济,也不同于以公营经济为主体的社会主义经济,可名为“社会本位的民主经济”。

张则尧《中国农业经济问题》

还值得注意的是,在此时期马克思主义学者也提出了实现大农经营的主张。不过,即便同属一个阵营,具体看法也不是完全一致的,对苏联集体农场的认识有一个前后变化的过程。1930年,吴黎平认为,土地革命之后,应走苏联式的社会主义集体农场道路。如果还保持着资本主义的制度,就会蜕化为美国式的资本主义农业经营,导致农民之间两极化以及社会主义革命。土地革命最可能的是社会主义的前途,是“苏联式”的发展道路。1937年,钱俊瑞认为应先发展国家资本主义。苏俄社会主义比国家资本主义是前进一步的,但我们还没有力量由家长制的经济和小商品的生产直接过渡到社会主义的经济,我们必须在小生产与社会主义之间找出一顶桥梁来,国家资本主义就是这座桥梁。我们需要一个由革命的民主政府所统制的经济体系,以国营的大经济和集中了的合作经济,如国有国营、国有民营、私有经济的合作经营和国有经济的租让经营,来减少私人经营的小经济。薛暮桥先后在1936年和1946年提出不同意见,认为在半殖民地半封建的中国,自由的资本主义经营和社会主义集体农场都走不通。之所以不能走欧美自由资本主义的旧道路,是因为它以牺牲工农劳动人民的利益来发展资本主义。社会主义农业也不是现在就能实行的,因为它是建筑在土地公有的基础上进行的大规模集体生产。不但如此,就连反对个体经济,立即提倡合并土地,创办合作农场,也不合于今天中国农民的要求。经过土地改革,土地大多落入贫苦农民手中,我们扶助他们的最合理的办法,是用合作社(包括劳动互助)的方式把他们组织起来,使他们的生产逐渐地集体化。今天仍要向着新民主主义经济的方向发展,经过新民主主义再走向社会主义。与其他革命派学者的看法相比,薛暮桥的主张别具一格。

以上所述表明,大农经营是现代社会的产物,代表着先进的经营方式,因而必然成为中国这样的落后国家学习和实践的目标。但在具体的路径上,因视角不同、立场不同而有或多或少的差别,不过通过合作经营来实现大农经营的理想则为其中的主流认识。

04//大农经营未见成效与小农经营的持续

大农经营的认识和设想,只有付诸实践才能变成真正的物质力量。大农经营包括农场和合作社,农场又有国家农场、私营农场和合作农场之别,但从实际创办看,主要是私营农垦公司、合作社与合作农场。尽管几种类型都处于增加之中,但成绩是极为有限的,小农经营的主导地位始终未曾改变,大农经营依然处于讨论和设想之中。

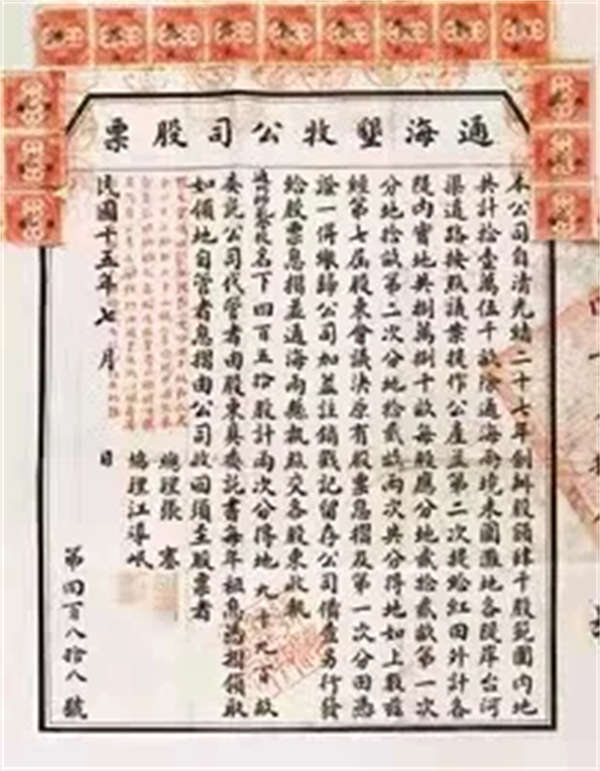

私营农垦公司出现于20世纪初,是集股商办农牧垦殖企业。1901年张謇在江苏南通创办通海垦牧公司,首开其端。截至1912年,全国共有新式农垦企业171家。1912—1926年北京政府时期明显下降,新创办31家。到南京国民政府时期,创办就更少了。农垦企业大多以公司名义招佃开垦,收取地租,或贱买贵卖,从事投机活动,与大农经营无关。只有少数华侨、商人和工业资本家创办的公司,雇佣劳动力,进行商品生产,具有大农经营的性质。如1915年,宁波商人李云书在黑龙江呼玛县创办三大公司,雇佣农业工人45人,种植小麦、燕麦,行销邻近地区。1922年,实业家穆藕初在上海郊区创办杨思蔬菜种植场,雇佣农业工人40余人,种植蔬菜、花卉,供应上海市场。不过,它们和乡村农民也很少发生联系,对农业经营方式影响不大。

通海垦牧股票

合作社始于北京政府时期。农村合作社始于华洋义赈会在河北办理的合作社。河北省合作社数量,1923年有8个,1926年增至317个。南京国民政府时期,由于政府的介入和推动,发展较快,全国合作社1931年有2796个,1937年增至46938个。抗战胜利后,到1946年4月底,达到314605个。不过,合作社主要是信用、购买、运销等类,真正与农业生产有关者是较少的。南开大学经济研究所梁思达的研究表明:“我国目前经营之生产合作社,于名称上虽多称之为生产合作,然其业务,则常未能达到真正生产合作之经营,且往往与运销合作相混。”具体统计可为之佐证,1935年,生产合作社仅占全国合作社的8.9%。到1946年4月底,生产合作社有所增加,也不过占18.7%,而且绝大多数为兼营。当时全国约2700个县,平均每县专营农业生产合作社仅3.3个,真正的农业合作社是颇为鲜见的。

华洋义赈会签字表

与合作社相比,合作农场的成绩更为有限。其创办始于南京国民政府建立后,但主要是抗战时期1941年后由农林部负责推动的。1945年初,农学与合作社专家李仁柳总结道:农林部派员在重庆、南岸、遂宁、成都、璧山四处分别辅导当地农民组织,先推行局部合作,如合作贷款、合作购买、合作灌溉、合作加工、合作运销等,使之表现出大规模经营的利益,然后再推进而至于合作耕耘。此外,合作当局以及各机关、团体、私人也参与了创办和经营合作农场的活动。抗战胜利后,改由社会部合作事业管理局负责。到1947年初,在河南黄泛区、广西、台湾、福建、浙江等地筹设合作农场27所,场员3827人。不过,直到1948年,全国合作农场数量仅有232所,总面积612885亩,平均10个县不到一所合作农场。而苏俄的集团农场,1936年就已达全国耕地面积的90%了。农业学者雷秉章感叹道,虽有“不少实际从事合作农场经营者……都没有相当优良的成绩表现”。此为符合历史实际的结论。

大农经营既无显著的表现,小农经营汪洋大海的局面遂长期延续。有关观察未曾间断过,如1928年,叶非英指出,除了边疆地区大经营农业略多之外,其他地区都是小经营占优势,山东代表中原北部,陕西代表西北一带,湖北代表中部,都是小经营居多;江苏代表长江下游和沿海诸省,福建代表东南沿海诸省,人口更加稠密,小经营更占优势。1933年,农业经济学家汤惠荪通过与国外比较更表达了这一观点。中国本部诸省人口稠密,农家一户之耕地面积甚为狭隘,平均为21亩,都是过小农者;而欧美各国平均每户耕地面积,加拿大1200亩、美国880.5亩、英国282.5亩、丹麦241.5亩、瑞典86.6亩、德国74.7亩。不仅如此,农家经营还有缩小的趋势。1948年,农业经济学者赵清源指出,抗战以来,农场面积渐趋缩小,土地使用更加分散。可见,合作社与合作农场的建立远不能动摇小农经营的统治地位。

清末民国时期,社会各界一直倡导大农经营,但几无实际成效可言。究其原因,学界既有对合作经营发展缓慢的分析,也有对小农经营长期持续的探讨,尤以后者居多。

对于合作经营,更多的是关注合作社,一般都将中国农村经济落后、农民生活贫困以及政府、银行对合作社运营的资金投入极为有限视为主要原因。如1935年,金融学家吴承禧指出:“舆论界仅管闹得震天价响,说是资金应该回农村去,政府甚至规定了储蓄银行的资金应该要有1/5投入农村,然而,农村不是一个天堂,银行界也不是一些慈善机关。在农村破产,举世骚然的今日,要想银行家把麇集在都市的游资大量的搬到农村去当然不是一件容易的事。” 1942年,国民政府四联总处在谈到合作社时,也承认自筹资金微乎其微,几乎完全由国家金融机关供给。然而,“农贷数字,虽年有增加,但以我国区域之广,农民之众,加以农业生产建设须待改进之迫切,此项数字,即为我国新式农业金融之全部资金,诚属微少”。

与合作社相比,对于合作农场成效不显的原因讨论较少。农业经济学家张德粹从需求和经营的角度认为,主要有三点:

农民对于合作耕种,多认为无此需要,对个人私有土地与他人合并经营更不愿意;

合作农场业务庞杂,举凡作物种植、劳工支配、产品买卖莫不兼括,故管理匪易,梳理难期;

合作农场将小单位的农业经营合并为大农场的经营,并无显著的经济利益。

因此,欲农民将自有土地合并而组织农场,殊属不易。有的学者还对合作农场开办过程中的困难做了分析。如成都区合作农场1941年开始设立,三年后萧湘针对合作农场所遇到的困难谈到,就农民而言,成都农民90%以上为佃农,生活艰苦,资金缺乏,识字人数也极少。而且物价变动剧烈,环境较复杂,农民忙于应付,极少闲暇,故战时农场工作推动较难;就管理机关而言,由成都区合作农场辅导办事处负责辅导,人员经费均嫌过少,辅导区域相距较远,既乏行政力量配合,更缺法益保障,举办一事至不容易。此外,成都平原的土地均为有权势地主所有,佃农不敢交换土地,实行土地合并。

更多学者从小农经营长期延续的角度反证了大农经营不能发展的原因。有的认为,传统的遗产均分制度是重要因素。社会学家费孝通指出,遗产的相继划分,使个人占有土地的界线变得非常复杂,农田被分为许多窄长的地带。狭窄的地带和分散的地块妨碍了畜力的使用,也妨碍了采用其他集体耕作方式。另一社会学家言心哲也认为,农田因遗产平分制度的关系,大块的土地经每次零碎分割,不独面积狭小,而且形状极不整齐,其结果,生产效率甚微,劳力也不好分配,大规模的机器耕种更是不好运用。

有的从人口和劳动力过剩的角度进行阐述。张德粹认为,农业人口过多的大害,每家农户分得耕地面积过小或农场面积过小,农民耕作偏于浪费劳力,工作效率极低,劳力的报偿极少。马克思主义经济学者刘端生指出,农民差不多都从事农业工作,劳动力浪费的情形达到了可惊的程度。农村劳动力的过剩本不致成为严重问题,只要都市工业发展,就能尽量吸收农村中的过剩人口,这在资本主义各国不乏前例。但中国不然,都市新兴工业不能顺利发展,原有的农村手工业又逐渐消灭,结果一般农民只有抱着零星土地,尽量利用。

有的从机械利用的角度提出看法。社会学家吴景超认为,美国的农夫能耕种那么大的农场,是因为他们利用机器的缘故。中国的农场因为多水田、耕地倾斜、土地利用甚密、人工甚贱、农民无力购买、田区道路狭窄等,很少用机器。另一社会学家李景汉也指出,大农经营发达的条件是土地的大量集中与大规模的农业机器生产的存在,惟有在农业资本主义化了以后才会有大农经营的出现。在经济发展还没有达到大农经营阶级的社会,小农经营占优势是必然的。

美国式农场

也有的从多个角度进行论证。《农业周报》社论认为有以下几点:关于土地制度,我国承认土地私有,允许众子承继,于是一传再传,遂陷于过细分割的地步;关于自然环境,膏腴之地多在长江以南,适宜稻类生长,但需池塘储水,足为利用机器的障碍;关于人口与土地的比例,人口密度高,农民比例大,制造工业尚在萌芽,不能吸收多量人口,农民只有从事集约耕种一法;关于耕种学识及技术,农民知识浅薄,耕种技术幼稚,沿用旧式拙劣农具,故仅能为小规模经营;关于资本之丰啬,我国农场资本与美国农场相差15乃至数十倍,不能广用新式农具及机械;关于习惯,农民利用土地,已积若干年经验,惮于改革,虽迁移至新辟之区,也以旧习之耕种方法经营。

正是因为看到了大农经营成绩的有限以及小农经营的长期延续,才有前述在争论大农小农优劣时,一些学者认为小农经营并非都是缺陷,也有其优点;相反,大农制并非都是优点,也有其不足。甚至个别学者还反对大农经营,而主张小农经营,不再重述。

不仅如此,有的学者还注意到,即便欧美发达国家,小农经营也没有完全没落。如叶非英指出:“农业上独立的小经营不特没有没落下去,而且有些地方反为增加。而小经营的经济也并不比大经营为劣或更有利。”英国是大经营最占优势的国家,但小经营存留的也还不少,并没有没落。德国的农业经营,小经营反逐渐增加,而大经营略减少。经济学者徐天胎认为,从理论上讲,小经营终必被大经营所淘汰而归于消灭。不过实际并不这样,即在许多现代的资本主义国家里,小经营仍然存在,未受大经营所吞并。这一论据更加表明了小农经营的顽强延续。

不过,从上述质疑声也可看出,有的并不是真的反对大农经营,而是认为中国还没有实现大农经营的条件,在此情况下只能用小农经营。可见,大农经营的理论、理想一旦落实到具体实践之中,受制于极为复杂的经济与社会状的约束,就变得极为艰难了。

结语

清末以降,在数千年未有之变局的强烈刺激下,中国一改古代同化其他落后文化的惯性,对欧美发达国家的技术、经济乃至日常生活愈益表现出学习、模仿的热情,并试图借此改变本国由先进陷入落后的局面,从而将学习西方的意识和反帝的民族主义情绪结合在一起。相比而言,城市更快地进入现代化进程,而农村的变化则缓慢得多。尽管如此,并不意味着农村受到较少的关注,中国毕竟是农业国家、农民国家,一切的变与不变,往往都与此有密切的联系。作为中国农村社会经济的重要组成部分,农业经营规模、农业经营方式同其他领域一样,在社会各界的讨论中,反映出中国与西方、传统与现代、先进与落后的关系。无论是从命名还是实际运作,始于西方的大农经营在人们的观念中都是最先进的经营方式,有传统小农经营不可替代的优势,因而应该推广和实施。但先进的大农经营方式,也并不是所有人都认同的,有的甚至持反对态度,从而体现了思想认识的复杂性。根据中国农村经济的实际,学界多认为合作社、合作农场是实现大农经营的途径。不过,目标、理想、理论与具体实践之间有相当遥远的距离。在传统的社会经济结构没有改变的前提下,大农经营的成绩极为有限,小农经营的优势地位一直延续,大农经营更多处于提倡和未来的憧憬之中。这一结果,使大农经营与小农经营孰优孰劣的判断更加困难。

1949年新中国成立后的前几十年,在愈益集体化的趋势中,大农经营与小农经营的争论沉寂下来。1980年代初,随着农业生产责任制的实行,特别是进入21世纪初后,争论重启,迄今未息。因此,二者之争就不仅仅属于历史范畴,也是现实问题了。一些学者主张,小农经济是制约我国农业进一步发展和实现农业现代化的重要因素,应扩大农地规模,实行规模农业经营乃至机械化农场模式。有的认为,应实行适度规模经营,适度规模经营是指在一定自然环境和社会经济条件下,农业生产要素最优组合和有效运行而取得最佳规模经济。此派与上一种看法其实是比较接近的。也有一些学者认为,企业式农场、集体农庄和人民公社都不适合农业生产活动,粮食生产几乎不存在显著的规模收益递增,应保留和继续实行小型家庭经营。家庭经营也不是规模经济的绝对障碍,而是能通过建立合作社方式,获得机械服务,扩大经营规模,获得规模效益。还有个别学者认为,应因地制宜,实行家庭承包经营、雇佣型大农场和家庭农场并行的农业经营方式,最终实现家庭农场主导经营模式。由此可见,近些年论争的激烈程度不比民国时期弱,而且更加复杂化。但也不能不说当今学者的研究并没有建立在回溯清末民国时期论争的基础之上,从而降低了思想认识和建言资政的的历史厚度。

在笔者看来,应充分吸收清末民国时期的认识,这一时期对于大农经营的主张并不是人们所想象的仅指雇佣劳动力的大型农场,而更多是指合作经营方式;对于小农经营,也不都是持否定态度。基于目前中国农村的实际,我比较倾向于以小型家庭经营为基础,通过发展合作社来达到大农经营的效果。在中国历史上,小型家庭经营方式延续最久且至今不衰,必然有其合理性,仅说其效率低下而予以否定是无法解释的。任何经营模式都有其前提约束,如果说美国等国家地多人少,实行大农场经营、提高劳动生产率有其理据,而中国人多地少、劳动力剩余的基本国情一直未变,也决定了小型家庭经营有其生存的空间。只有如此,才能最大限度地保证土地的高产出,充分地保持就业乃至社会稳定。在目前的中国,这比劳动生产率的提高更重要。在家庭经营的基础上,再通过合作社、合作农场实现规模经营或大农经营的效应。即便如此,也不应一刀切,而是根据不同地区的情况因地制宜,有的地方可以适当进行大规模农场经营,但总体来看,小型家庭经营的基本模式还不能改变。至于未来如何,端在人地关系的基本国情以及城乡之间的经济结构是否发生重大变化。